人口減少と加速する資本主義によって都市部へ人口が集中している。一方で地方の過疎化は進み、特に超高齢化社会へ突入している日本はいくつも限界集落やその予備軍を抱えるのが現状である。市区町村の一部として機能していた建築やモノたちは持ち主の死をきっかけに相続によって所有者を変えるが、核家族が主流の社会において残留物はただのお荷物でしかなく、運用しない方が得という空虚な存在と化してしまう。

過去の爆発的な人口増加が引き起こした発展と人間関係の分断が生んだ亀裂には、多くの取り残されてきたモノがあるにも関わらず私たちはいままで見て見ぬふりをしてきた。地方の現実を目の当たりにした時、意図的に光を向けなかった場所を照らすような、能動的に空虚を切断し新たな発想や価値を接ぎ木する活動が必要だと直感した。モノが未だ内包するポテンシャルだけに目を向け、文脈が後から付いてくるような先回りの実践に取り組んだ。

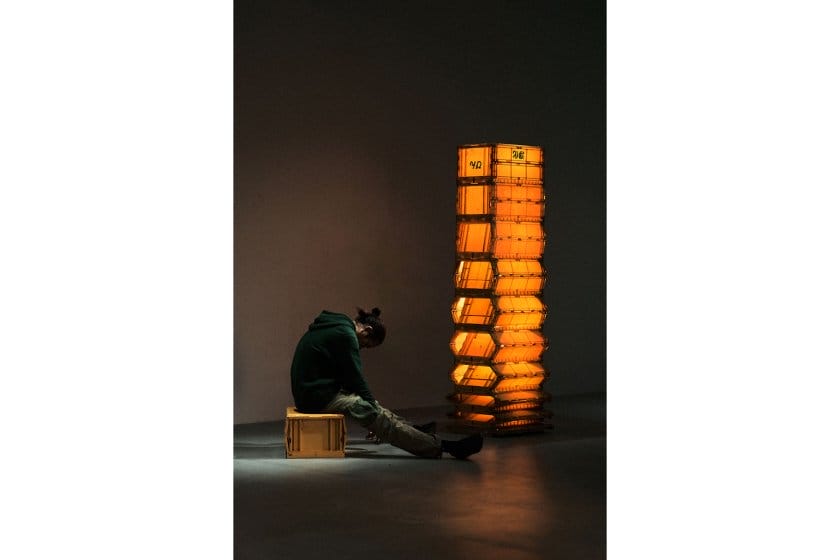

活動の拠点とした三重県紀州エリアである九⻤、海山、尾鷲は現在、地域所得低下や人口流出などにより地域の空き家率は3割にも達しているような、歩けば空き家や廃屋に出会う旧態依然とした場所だった。漁業が盛んだった痕跡が景観と共にゴミや放置物にも色濃く反映されていて、衰退以前の活気がそのまま固形化してるようだった。漁港脇には巨大な冷蔵施設跡が無数にあり、魚を運ぶためのコンテナボックスや漁師網が乱雑に放置されていたり、他にも海岸沿いの元エイの養殖場には大量の塩ビ管やたも網、漁船置き場にはブイや浮きが大量に転がっていた。いずれも十数年以上、人と関わることなく空間に存在していることは様相が表しており、これからも外部不経済にすらならず放置され続けるか、建築再活用の際に産業廃棄物として処理される一途を辿るだろう。

物流と生産の合理化によって物質や価値が平均化してきている社会の中で、時代に取り残されたモノには地域の特性と風化によるエイジングという市場には存在しない魅力的で固有の価値が存在する。私たちは持ち主不在で社会から姿を消した特有のモノを「コモン・ネグレクト・マテリアル(CNM)」と名付け、意識的に活用し地域へドロップしていく。これはモノが溢れる世界の中で生産と発展のレガシーに向き合い続け、未来を形作る一つの方法論である。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)