誰もが心地よく、快適に使えるための設計

――ここからは空間づくりにおけるユニバーサルの視点について、田中さんと大山さんが手がけられている施設を事例にお話を伺っていきます。

田中:2018年の4月に完成した「ぱれっとひろば」という子どものための遊び場は、ユニバーサルキャンプの参加後にデザインを手がけたものです。

さいたま市子ども家庭総合センター「ぱれっとひろば」(事業主:さいたま市 撮影:株式会社 ナカサアンドパートナーズ)

田中:ぱれっとひろばはさいたま市にある「子ども家庭総合センター」という施設の1階にある、乳幼児が対象の遊べる空間です。施設全体の特徴としては、子どもの環境を取り巻く課題解決のために、例えば子どもとどう接したらいいのかわからない、といった親がアドバイスを受けられる専門の相談窓口があったり、心の健康を専門とする医師の方が常駐したりもしています。

ぱれっとひろばを手がける上で、一番の狙いは「親と子の絶妙な間合い」でした。まずは親子が第一で、さらに子ども同士、そして親同士と、相乗的に繋がる空間になればと思いました。「遊び場」としての機能を求められていたなかでも、その場にいる人たちの多くの関係性を築き上げるための場と捉えていたんです。そんなことから、言葉になりにくい親と子の心と体の多様さみたいなものを、パレットの上で混ざり合うさまざまな色のようなあり方として空間をデザインしました。

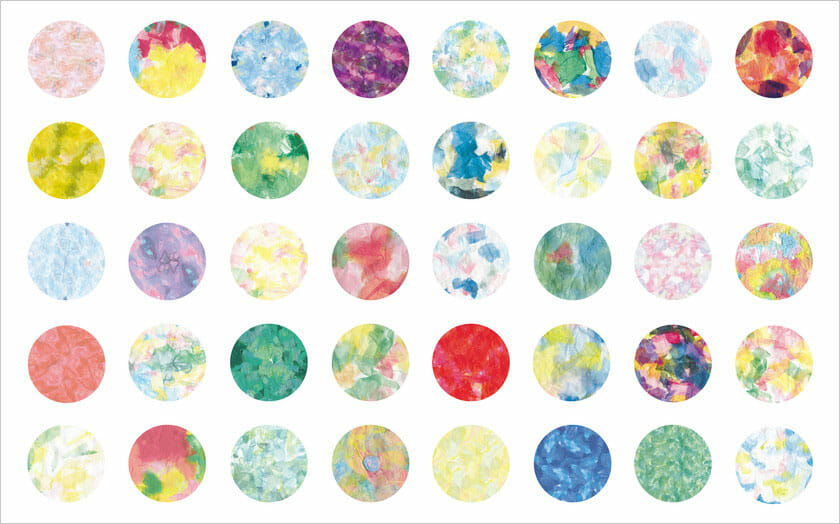

それを形にするにあたり、事前に子どもたちを対象にしたワークショップを一度開催したんです。子どもたち一人ひとりにいろいろな色のある和紙を使って1枚の作品をつくってもらって、子どもたちの作品から抽出した表現を施設のカラー指針として整理し、ぱれっとひろばのテーブルや什器関係に反映させました。寝転がる子どももたくさんいるので、天井も花畑のイメージでカラフルに彩りました。

ぱれっとひろば ワークショップ開催時の様子

ワークショップで体験したことが実際の施設に使われることで、子どもたちに「行ってみたい!」と思ってもらえる仕掛けづくりができればと考えたんです。「自分の描いた色が使われてた!」と来てくれる子どもたちもいることを想像すると、何とも嬉しい気持ちになります。

ワークショップをもとに作成された、カラー指針スタディ

あとは「かくれんぼピクト」というものを提案しました。例えばスロープや段差のある場所は、本来なら「段差注意」「走らないで!」と注意書きするところを、あえて文字ではなくかわいいピクトで表現しました。「段差注意」と書いてしまうと逆に段差で遊び出す場合もあるので、危ないことを否定的に捉えるのではなく、楽しくわかってもらう。まあ、実際はスロープを走ってしまう子もいますが(笑)、何人かの子どもたちが気づいて「これ何だろう?」と立ち止まってくれるだけでもやってよかったと思いますし、デザインはそういうことの積み上げだと思っています。

段差に設置された、かくれんぼピクト

空間設計についてはさきほどの関係性の話のとおり、親子間の会話はもちろん、まわりの親子同士でもコミュニティが発生して、総合的に会話が生まれやすくなるような設計を目指しました。子どもの施設とはいえ子どもが遊ぶのを親が見守る形だけではなく、親も子も同じステージで一緒に過ごせる快適な空間をつくることが、子どもの施設のあるべき姿のひとつだと思うんです。結果として「みんなが心地よく」というユニバーサルデザインの思想とも合致しているんじゃないかなと。

――ユニバーサルキャンプ後の事例ということで、キャンプでの経験を生かしたことは多かったですか?

田中:そうですね。ただ、ユニバーサルデザインでやり切るぞ!と意気込んでも、そううまくはいかないんですよね。狙ったところでいい施設になるかといえばそれも違っていて、当たり前のようにその空間を訪れる人の立場や求めていることを考えて空間をつくったあとに、「これってユニバーサルデザインなんじゃない?」って気づくくらいの意識でいいのかなと僕は思っています。ただ、自分がユニバーサルキャンプで体験させてもらった視点の広がりみたいなものは十分活かせたので、それは今後どんな施設を手がける際にも展開していけると思います。

(右)田中利岳さん(左)秋山奈美さん

――大山さんはいかがでしょうか?

大山:僕の手がける案件は開発期間が長く、取りかかり中のものがほとんどですが、ユニバーサルキャンプ後に完成している案件でいうと「SHIBUYA109渋⾕」のリモデル計画があります。SHIBUYA109渋谷というと若い女性が訪れるイメージが強いのですが、アートディレクターにジェンダーレスなブランドを展開されている、五十嵐LINDA渉さんを迎えてプロジェクトを進める提案をしました。

このリモデルはコンペティション形式だったのですが、要項にあったアートディレクター条件を上司とプランニングディレクターと共に一緒に考え、ダイバーシティをテーマとする提案をして実現しました。プランニングとデザインの深度化はプロジェクトチームに委ねましたが、これがユニバーサルキャンプから帰ってすぐに取り組んだ案件で、形になったものです。

開業40周年を契機に、「SHIBUYA109LAND」というコンセプトのもとで、全館リニューアルを進めているSHIBUYA109渋谷。B2Fには食ゾーン「MOG MOG STAND」がオープンした。(事業主:株式会社SHIBUYA109エンタテイメント、撮影:御園生 大地)

あとは2024年完成めどの地方駅の開発や、2027年のリニア開通に向けて動いているプロジェクトなどがあります。そういった中でも誰もが使いやすい施設ということを念頭に置きながら、現計画に欠けているものは何かをダイバーシティの視点で考えていければと思っています。

「知る」「気づく」を増やし、本来あるべき空間の魅力を突き詰めていく

――今後のお話として、ご自身のお仕事内容のレベルでここはもう少し取り扱っていきたい、注目していきたい点や課題はありますか?

大山:これは大型商業施設全般に言えることですが、今後考える必要があるのがエレベーターの問題でしょうか。ベビーカーを押している方や車いす使用者はエレベーターを使うことが必須ですが、高層ビルはエレベーターの待ち時間がやたらと長く、中間階にいた場合は全然乗れないんですよね。家の近所のショッピングモール規模の施設でもよく起きることで、今後エレベーターが足りなくなる可能性もあるし、高齢の方がこの先さらに増えた場合、車いすやモビリティの利用率もぐんと高まります。そうなった時に大型商業施設って今のままでいいのかなと。スロープにするのも一つの案ですが、設置基準が非常に厳しいので難しいところですね。

大山久志さん

田中:日本が超高齢社会になって10年以上が経ちますが、今後さらに進む高齢化や、増え続ける外国人について強く意識をしたいと思っています。今年のオリンピック・パラリンピックの影響もあり、現在日本に流入してくる海外の方はかなり多い。こうした動きのある、かつさまざまな特性の方が入り混じる状況で、単にそれぞれに配慮するだけではユニバーサルとは言い難い環境に日本が陥るのではないかと危惧しています。

案内表記などに関して「字が小さくて読めない」という声を耳にすることもありますが、文字を大きくすることで解決はしても、果たして空間として成立するのか。多言語化にしても、海外の方に配慮して多言語の解説パネルを多く設置することで、それ以外のお客さんが情報過多でストレスを感じてしまっては意味がありません。そういった部分をどう解決していくかが今後の課題だと思っています。

当社では多⾔語音声ガイドアプリ「T-VOIX(ティー・ヴォワ)」を導⼊している事例があります。非通信環境で各国言語に翻訳された情報をテキストと音声で提供するもので、現在約20言語の読み取りに対応しています。スマートフォンでUVコードを読み取るとその国の⾔語を認知できるので、解説パネル上に色々な国の言語を表示することなくスッキリ見せることができます。Googleのリアルタイム カメラ翻訳などもありますし、海外の方はそういったことに抵抗が少ないと思うので、こうしたテクノロジーを活かすことも一つの解答例かもしれません。

――なるほど。意識させないけれどそれぞれの特性をもつ方をうまく誘導する、そんな空間づくりができればいいですね。最後に、お二人がこの先つくっていきたい体験や今後のビジョンなどがあれば教えてください。

大山:もう一度原点に立ち戻って、本当に素晴らしい空間やおもしろい空間をつくっていく。それに尽きます。ただ、設計する上でダイバーシティの視点をもっていないと、空間の利用者に何らかのバリアができてしまうかもしれません。そういった意味で当社の社員は色々なことを俯瞰しながら気づきのあるデザインをしていけると思うので、そこは強みです。

田中:僕は施設だからこそできる空間体験としてストーリーをつくることで、気づきや笑顔が生まれ、感動もあふれるような、そんな状況をつくっていきたいと思っています。自分が手がけたものの一つに「広島平和記念資料館」があります。この施設では広島の街が原爆で一瞬にして破壊される様子をCG映像や模型、写真で表現していますが、国籍を問わず見た方が涙を流す姿もあり、それはもう十分、言語の問題を飛び超えた心のユニバーサルと言えるんじゃないかなと。

そんな風に空間から喚起されるインパクトをつくることで、国籍などのちがいも乗り越えてしまえるような体験づくりに興味があります。もちろんユニバーサルデザインの基準はありながらも、大前提として本来あるべき空間の魅力を突き詰めて、感動を生み出す。それが僕たちの役割だと考えています。

――秋山さんは社員の意識の醸成というところで、今後の研修に対して思うところはありますか?

秋山:ダイバーシティに配慮した試みが空間づくりの中だけではなく、社会全体に広がっていくといいなと改めて思いました。そういった意味ではダイバーシティ研修は「知る」「気づく」をたくさん得られる場なので、運営側の私たちも皆さんを飽きさせることなく、楽しんでもらえる取り組みをどんどん増やしていきたいですね。

プロジェクトの“中の人”に聞く

■ユニバーサルキャンプTOKYO

「ユニバーサルキャンプ in 八丈島」から派生し、「地域で取り組む多様性への理解と共生社会の実現」をテーマに2017年から始まった「ユニバーサルキャンプTOKYO」。同イベントは芝浦港南地区を拠点とする自治体と企業が連携し、地域における社会貢献活動の一環として、多様な人々が集い、交流し、理解し合うきっかけを都心で提供している。「ユニバーサルキャンプ in 八丈島」の主催であり、「ユニバーサルキャンプTOKYO」の主催実行委員会にも参画しているNPOユニバーサルイベント協会 理事長の内山早苗さんに、「ユニバーサルキャンプTOKYO」の活動背景や、丹青社との取り組みについてコメントをいただいた。

ユニバーサルキャンプTOKYO 開催の様子

内山早苗さん:「ユニバーサルキャンプTOKYO」は、東京2020大会を数年後に控え、その玄関口でもある品川・芝浦港南地区からダイバーシティを広げていきたいと願い、地域の企業や自治体、小学校を巻き込んでの取り組みとしてスタートしました。このイベントの元となった「ユニバーサルキャンプin八丈島」は、企画段階から丹青社に全面的に協力いただいています。丹青社はユニバーサルデザインやダイバーシティへの取り組みとしてユニバーサルイベント協会を支えていただき、さらにここ数年は、全社員に協会が提供する「ダイバーシティ研修」を受講させています。ユニバーサルイベント協会は、2001年から誰もが当たり前に活躍できる社会を推進すべく活動していますが、20年近く経ち、当時から比べると大きく社会は変化してきました。ダイバーシティは当たり前の価値基準になろうとしていますが、実際にはまだまだ多くの企業や人々の理解が深まってはいません。障がいは社会環境や人々の心が生み出すもの。さらに多様な人たちとの出会いを重ねて、環境や人の心がダイバーシティを受け入れ、それぞれの良さを引き出し活かせる社会に変化していくことを心から願っています。

■ダイバーシティ研修

記事中で紹介した、丹青社が全役員・社員を対象として実施している「ダイバーシティ研修」。自らも企業に勤めながら、丹青社の「ダイバーシティ研修」で視覚障がい者として講師を担当する池松朔太郎さんに、企業におけるダイバーシティの取り組みや丹青社の研修についてコメントをいただいた。

ダイバーシティ研修の様子

池松朔太郎さん:ここ数年で、ダイバーシティやユニバーサルデザインについての取り組みを行う企業は少しずつ増えてきている印象ですが、その中でも10年以上前から「ユニバーサルキャンプ」の企画・運営に協力したり、全社員に「ダイバーシティ研修」を行うなど、丹青社の取り組みはかなり先進的だと感じています。

ダイバーシティ研修の講師を勤めるなかで驚いたのは、社員の方からの質問の多さですね。皆さん、聞きたいと思うことはたくさんあっても、まだまだそういったことを聞ける場が少ないことを改めて感じています。

近年、点字ブロックやさまざまな場所での音声案内など、設備面でのバリアフリーはどんどん進んでいると感じています。しかし、設備面だけではどうしても限界があり、人のサポートも重要です。今後は、障がいのある人、ない人がもっとフラットに交流し、お互いにサポートし合える社会になれば良いと思っています。そのためには、私たち障がいがある側からも積極的な情報発信が必要だと感じています。

取材・文:開洋美 撮影:木澤淳一郎 編集・聞き手:石田織座(JDN)

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)