参加の決め手は「光」と「デザイン」、完全挙手制のプログラム

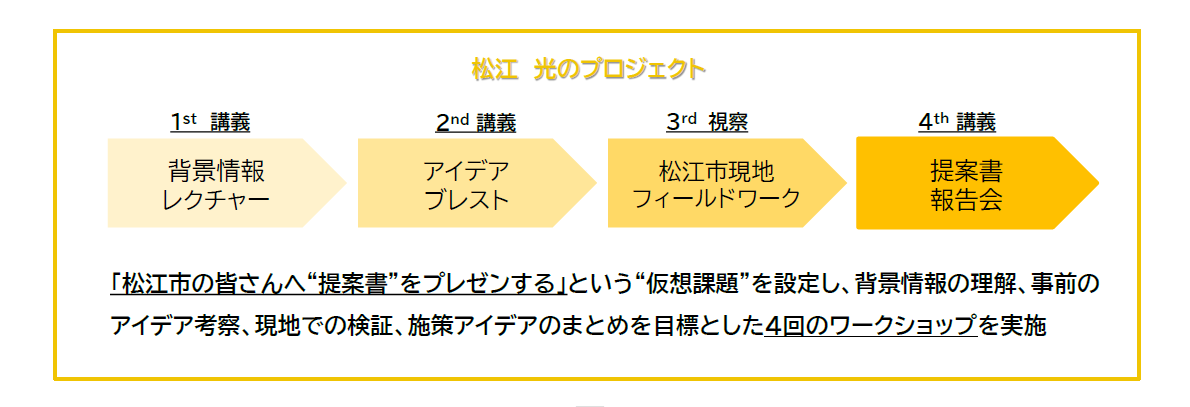

2022年度におこなった「クリエイティブ・パートナー」との研修プログラムでは、ライティングデザイナーである内原智史さんとともに、「松江 光のプロジェクト」と題した全4回のワークショップを実施。プログラムのテーマは、島根県 松江市の「水燈路」(松江城周辺をライトアップする光のイベント)をテーマにした空間体験の提案。

内原さん率いる内原智史ライティングデザイン事務所は、この「水燈路」の発案者であり、松江市の魅力発信に向けて、20年以上にわたる長期プロジェクトを続けている。

今回のプログラムの特長は、松江市でのフィールドワークが盛り込まれた点。近年の社会課題でもある「地方創生」のリアルなプロジェクトに関わることで、机上では得られない経験・知見を得ることを目的にしている。応募は完全挙手制で、プランナーやデザイナーなど、職種・年代も異なる8名が参加した。

――前橋さんとヘルレンさんは、どうして「松江 光のプロジェクト」に参加されたのでしょうか?

前橋:松江市にある宍道湖を訪れてみたかったから…というのは冗談ですが(笑)、参加した理由は大きく2つです。1つは、デザイナーの頭の中を覗いてみたかったから。普段仕事をしていて、「デザイナーだったらどう判断するだろう?」「デザイン的にはこっちの方向性が良いのだろうか?」と悩むことが多く、いつかデザイン研修に参加したいと思っていたんです。

2つ目は、松江市でのフィールドワークも含まれていたからです。現地に住む方々の生の声を聞いたり、自分で実際に見たり触れたりすることで気づくことがあるだろうと考えました。

ヘルレン:私の場合は、光を題材にしたプログラムである点に惹かれました。光も空間の要素の1つなので、空間デザイナーとして、光も的確に扱えるようになりたいなと。現地でのフィールドワークを含めたワークショップの中で松江市の光を自分で体感することで、そのヒントが得られるんじゃないかと考えました。

フィールドワークの様子(塩見縄手)

内原:光を扱えるようになるには、光に対する感度を上げる必要があります。だからヘルレンさんが言うとおり、自分で体感することが必要不可欠なんですよね。その意味で、こうしたプログラムがないと光の扱い方を学ぶのはなかなか難しいかもしれません。

ヘルレン:そうですね。ただ、今回意を決して手を挙げたわけではなく、「面白そう!」という好奇心に突き動かされて参加を決めました。挙手制のプログラムと聞くと、覚悟を決めた人だけが多忙な業務の合間を縫って参加するイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。誰もが当たり前のようにさまざまなプログラムに参加しているし、掛け持ちしている人も多い。業務との兼ね合いも、上司と相談してうまくコントロールできています。

「地域のプライド」を知る。それがフィールドワークの目的

――今回、2泊3日の現地フィールドワークが実施されましたが、経緯を教えてもらえますでしょうか?

吉田:内原さんには、これまでもセミナーやワークショップなどさまざまな企画でご協力いただいていましたが、「フィールドワークを通じて現場で体感することが、本当の意味での学びになるのでは」というお話があったんです。

プロのクリエイターから話を聞いて仲間と意見交換をしたり、自分の頭で考えたりするのも大切だけど、体験するからこそ自分の思い込みや他者の視点に気付けるんじゃないかと。そこで今回は、内原さんが長年交流のある松江市の「水燈路」をテーマにして、松江市でのフィールドワークをおこなうことにしました。

フィールドワークの様子(松江城大手前・天守)

内原:フィールドワークは、その地域のアイデンティティを見つけるだけでなく、「地域のプライド」を感じられるものだと思います。その地域に住む人々が、自分たちの街をどう捉えていて、どんな誇りを持っているのか。時代が進み、街が変化していくなかで、それでも譲れないものは何か。現地での体験を通じて、そうした「地域のプライド」を理解することが大切なんです。

このフェーズを挟まずにデザインに着手してしまうと、地域の特徴が殺されてしまいかねない。最近よく「地域創生」「地域再生」という言葉を聞きますが、かつてのように東京のコピーのようなものを求められているわけではありません。再開発等が進む中で都市が似通ったものになっていくことに人々が疑問を抱き、それぞれの地域の個性が重要視されるように変わってきています。

東京のデザイナーの価値観を押し付けることは、地域創生ではありません。この点を理解してほしいという気持ちもあり、今回のプログラムにはフィールドワークを取り入れました。

――前橋さん、ヘルレンさんは、実際にフィールドワークをしてみていかがでしたか?

前橋:実際にフィールドワークをしたことで、松江の歴史や自然、暮らしが「点」ではなく「面」で見えるようになりました。すると、「水燈路」が松江にとってどのような位置付けなのか、歴史や暮らしなどとどう結びついているのかに気付くことができたんです。

地域の人々を、来場者ではなく開催者として巻き込む。それが「水燈路」が毎年続いている理由なのだとわかりました。机上で考えるとどうしても地域の一部を見て知った気になってしまいがちですが、「面」で捉えることができたときに、はじめてその素顔が見えるのだと思います。

フィールドワークの様子(神魂神社)

ヘルレン:私は、フィールドワークとは準備が要だということを痛感しました。今回、全4回のプログラムのうち3回目がフィールドワークだったため、それまでにWeb上でも確認できる資料はインプットし、ある程度アイデアを固めてからフィールドワークに臨んだんです。あらかじめどこを見ておくべきかなどを整理しておいたおかげで、2泊3日という限られた時間の中でも、必要な情報や経験を得ることができました。

また、月並みではありますが、Web上では得られない魅力に気付くことができるのもフィールドワークの特長だと改めて思いました。裏の物語と言いますか、観光地として賑わいを見せるまでにどのような葛藤や議論があったのかなど、表に出てこない情報を現地の方から直接聞くことができる。今後、どんな仕事に取り組むときも、お客さまの要望の裏にある想いや経緯をより深く抽出することを心がけようと思いました。

「丹青社にできることは?」職種の領域を超えて追求し続ける

――今回のプロジェクトでは、プランナー、デザイナーと異なる職種のメンバーがともに進めるものでしたが、その点に関してはいかがでしたか?

ヘルレン:私は、プランナーの方と関わるのが初めてだったので、プランナーのものの見方に触れ、視野を広げることできて勉強になりました。今後、実務の中で関わる機会も出てくると思うので、この経験を活かしていきたいです。

内原:プロジェクトを通して、丹青社では、プランナー、デザイナーという役割分担がある上でも、いい意味でお互いにちょっかいを出し合っているなと感じました。それが化学反応を起こすこともあるでしょうし、大事なクリエイティビティだと思います。

前橋:ありがとうございます。プランニングをしていく中で、この情報はこういう形で見せた方がいいよな、映像よりも文字で伝えた方がよいな、などと思うことがあります。それは手段の部分なので本来はデザイナーの仕事ですが、だからといって自分の中に留めてしまうと、企画の意図が伝わらずにデザインに入ってしまう。そうならないためにも、各職種間で密にコミュニケーションを図ることを大切にしたいと思っています。

――背景情報の理解、事前のアイデア考察、現地での検証、そして施策アイデアの提案。怒涛の全4回のワークショップを終えての感想を教えてください。

ヘルレン:その地域、その空間が持つ個性を活かすことの大切さに、改めて気付かされました。内原さんのお話にもあったように、日本だけでなく世界中で、同じような景観、同じような構成の場所が増えてきています。その流れに乗っかるのではなく、都度立ち止まり「このアイデアは自分のエゴではないか?」「この空間が、人々にとってどのような存在になるべきか?」を問い続けたいです。

これまでも意識してきたつもりでしたが、いま振り返ると、デザイン上の課題が見つかるとそこにしか目がいかなくなってしまうことが多かったように思います。今後はプランナーの視点やお客さまの視点、出店する地域の特性、そして光の視点など多角的な視点で考え、その空間の個性を引き出せる存在になりたいです。

松江市街の様子(松江城天守より)

前橋:一番の学びだったのは、部外者だからこそ照らし出せるものがあるということです。私は本プログラムの後に松江市で行われたトークリレーに参加したのですが、トーク後に松江市民の方に「ありがとうね」とお礼を言われたんです。どんなに松江に対する理解が深まっても、それらはすべてこの地域に住む人々にとっては当たり前のものだよなと思っていたのですが、たとえそうであっても、それを再発見してもらうことが大切なのだと気付きました。

内原:今回のプログラムは、言うなれば松江に対するラブコールだと思います。参加者8名が必死にアイデアを考えてくれた努力を、ここで終わりにしてはならない。次は私が、ラブコールへの返事を松江市へ受け取りにいく番です。松江をどんな街にしていきたいか、そのためにどんなアクションを起こしていくべきか、これまで以上に力を入れて松江市の方々と一緒に模索していきます。その上で、今回の丹青社と松江市のつながりも活かしていけたら嬉しいですね。

吉田:みなさんの話を聞きながら、今回のプログラムを実施してよかったと改めて思いました。職種の壁を取り払い、お客さまのためにできることを一人ひとりが考える機会になりました。また、フィールドワークがあったからこそ、現地の方々とのつながりも生まれました。内原さんが言ったように、この貴重なつながりを途切れさせず、次に続けていくことが大切だと思います。今後、他のプログラムにもフィールドワークを導入し、より多くの社員のクリエイティブスキルの向上に役立てることができたら嬉しいです。

文:望月さやか(ランニングホームラン) 写真:加藤麻希 取材・編集:石田織座(JDN)

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)