2020年4月に新潟市内に開学した、開志専門職大学の情報学部キャンパス内に計画された、IoT活用の研究やロボティクス演習を行うための空間です。

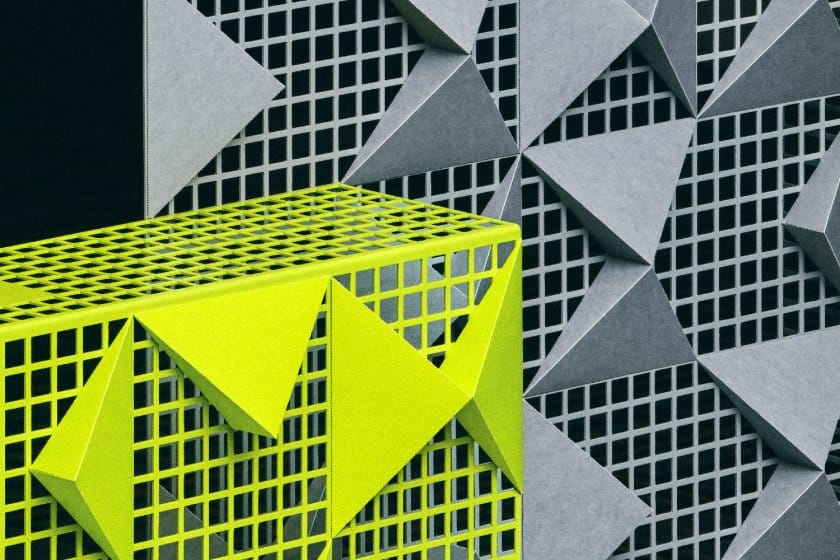

先進的なモノづくりを実践的に学ぶ場に、燕三条に代表される地場の金属加工の技術や職人の技、生々しいモノの素材感、肌触りといった要素を積極的に取り入れることで、デジタルとアナログ、情報と物質、伝統と先端が混在し、有機的に関係性をつむぐ空間をつくりたいと考えました。

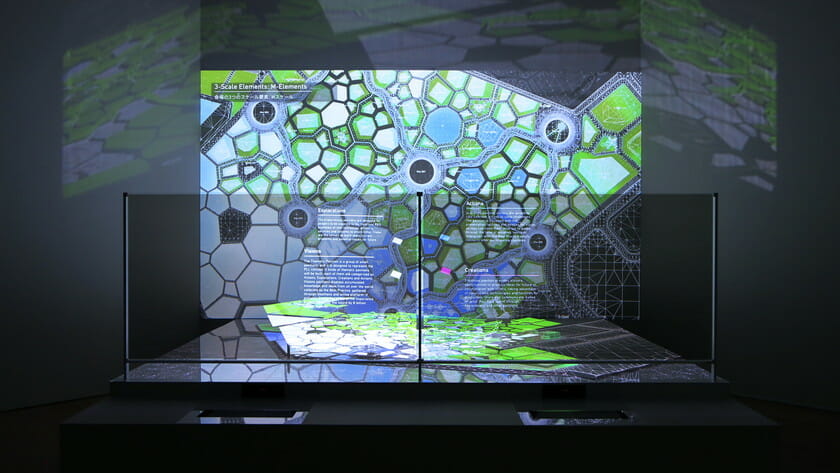

建物の1フロア全体に、電子工作、3Dプリンターエリアや演習のためのワークショップエリア、PCエリアなどが戸境壁なく配置されています。それぞれのエリアはロの字型の金属ケーブルラックによって、その領域性がゆるく規定される一方で、ロの字同士が微妙に高さを変えて交差しながら連続することで、視覚的に各エリアが結び付けられ、全体に流動性が生まれることを意図しました。

このケーブルラックには、利用者が事後的に照明や電源を仕込んだり、機器類や植栽を吊るしたりすることができ、モノづくり空間にとって必要な機能の付加や拡張ができるデザインとなっています。

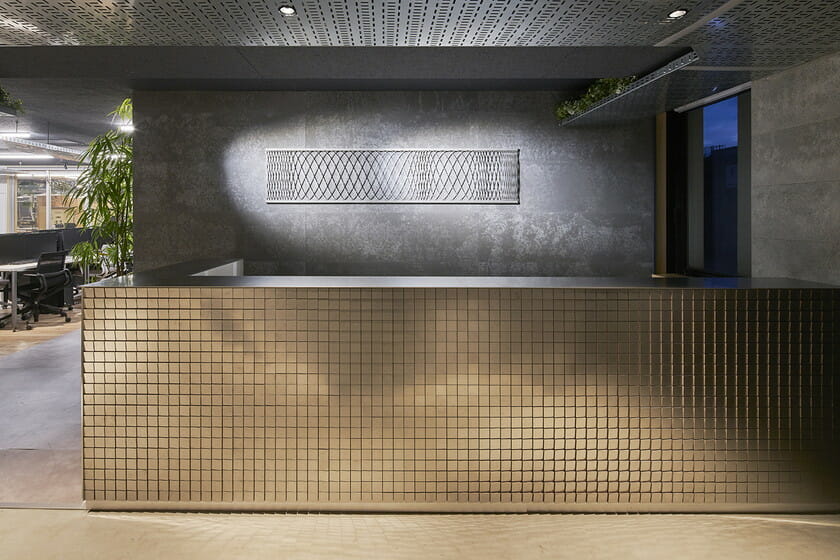

LAB内には、コンピュテーショナルな手法を使いながら、県内のモノづくり企業や、職人と協働して制作された異なる金属加工のエレメントが散りばめられています。エントランスカウンターは、一見すると矩形の箱ですが、その表面は2,000枚のバレル研磨された50mm角ステンレス板で覆われています。金属片の角度は連続的に変化しており、見る角度を変えると、魚の鱗のような有機的な反射模様を描き出します。

そのほか、金属プレス工場で普段廃棄される肉厚の端材を埋め込んだ壁面アートや、鋳物師の手作業で仕上げたサイン、レーザーカッターで切り出された花器などが配置されています。学生が実際にそれらに触れることで、地場のもつ技術や素材の魅力と可能性・拡張性を感じ、新しい価値を創造するきっかけになればと考えました。

プロデュース:DMM.make AKIBA

アートディレクション/サイン計画:Akane Kikuchi Design

施工:国際総合計画

写真:高木康広

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)