ソニーの創業者のひとりである盛田昭夫と建築家・芦原義信によって1966年に建設されたソニービル。その盛田氏の精神を引き継ぎ、2018年に「都会の中の公園」として、ソニービルの建て替えプロセスの中で生まれた「Ginza Sony Park」のフェーズ1が、2021年9月をもって終了した。

「人がやらないことをやる」というソニーのスピリットによって、「建てない」という決断からスタートした本プロジェクト。3年間の軌跡を振り返りながら、いままさに今後に向けた議論が進められているというフェーズ2について、ソニー企業株式会社代表取締役兼チーフブランディングオフィサーの永野大輔さんにお話をうかがった。

3年間の集大成「Sony Park展」

––Ginza Sony Parkのフェーズ1最後のアクティビティとなった「Sony Park展」の企画のはじまりについて教えてください。

企画が持ち上がったのは昨年末くらいです。Ginza Sony Parkのアクティビティを決めるにあたって、「半年以上先のものはつくらない、考えない」というのがルールで、今回もそうでした。変化のスピードが早いいまの時代の中で、半年以上も前に考えたことというのはどうしても陳腐化してしまうので。

2017年に閉館となった旧ソニービルのフィナーレで開催したのは「It’s a Sony展」という企画展で、ちょうどソニーの70周年でもあったことから、1階から6階までを使って創業時からの70年分のソニー製品を年代順に楽しんでいただける展示を行いました。じゃあ、Ginza Sony Parkでは何をしようかと思った時に、ショールームとしての集大成だった「It’s a Sony展」に対して、この場所では公園としての3年間の集大成を表現できないかと考えたんです。

永野大輔 ソニー企業株式会社代表取締役社長兼チーフブランディングオフィサー 1969年生まれ。1992年にソニー株式会社入社。営業、マーケティング、経営戦略、CEO室などを経て2017年から現職。「Ginza Sony Park Project」主宰として、2013年からプロジェクトを推進し、2018年8月から2021年9月までの「Ginza Sony Park」のフェーズ1を牽引。現在は2024年完成予定の次フェーズに向けて準備を進めるほか、ソニーグループの新しいブランディングの試みを主導している。

その時に立ち返ったのは、これまでGinza Sony Parkがやってきたアクティビティの成功体験でした。2018年から「変わり続ける公園」を象徴する計14回実施してきたさまざまなアクティビティを通して反響が大きかったのが、「テクノロジー」「アーティスト」「テーマ」の3つの要素を組み合わせた企画で、集客人数も多く、発信力があったのがこのパターンだったんです。なので、この成功のパターンをベースに考えていこうということになりました。

そんなタイミングで、今年4月に「ソニーグループ株式会社」の発足が発表されました。ソニーグループのコーポレートアーキテクチャの考え方としては、6つの事業をフラットに等距離に置くというもので、「Sony Park展」の企画と同時期に、私の中で、新しいソニーのブランドコミュニケーションへの挑戦という課題が進行していたんです。そこで、成功のパターンである「テクノロジー」「アーティスト」「テーマ」の掛け合わせ進化させて、テーマを「6事業」にしようと考えました。遊び心を大事にするGinza Sony Parkのフィナーレとなるイベントなので、ただ6つの事業内容をそのまま説明してもおもしろくない。そこで、事業そのものをテーマに変換したアクティビティができないだろうかと。

そういった中で生まれた、この公園での最後のアクティビティ「Sony Park展」は、ソニーがいま取り組んでいる「ゲーム・音楽・ファイナンス・映画・半導体・エレクトロニクス」の6つの分野を軸に、アーティストと組んで行った3ヶ月間の体験型イベントでした。「ゲームは、社交場だ。with 岡崎体育」「音楽は、旅だ。with 奥田民生」「映画は、森だ。with millennium parade」といったように、各分野ごとにテーマもソニーらしい遊び心で決めて行ったのですが、このテーマ設定が最も難しく時間を使いました。

––それぞれのテーマはどのように決められたのでしょうか?

たとえば「映画は、森だ。」の場合は、「映画ってなんだろう」という本質から考えていきました。人はなぜ映画を観て、なぜハマってしまうのか。作品の中に入って出てこられないこともありますし、心が解放されたり、観終わってからモヤモヤが残ることもある。そう考えると、映画って森みたいだな、と。森から出たと思ったら、また入っていくこともありますよね。映画ってそういうものかもしれないねと、プロジェクトのメンバーと話しながら決めていったんです。

また、「音楽は、旅だ。」については、アーティストにとって作曲・作詞それ自体が旅みたいなもので、僕らの人生も旅そのものだと考えたことから決まりました。音楽は旅とともにあって、人生に寄り添っている。こんなふうに、それぞれのテーマを深掘りして紐解き、抽象化することで、受け手であるお客様に引っ掛かるような言葉を見つける作業を何度も繰り返していったんです。

「映画は、森だ。」の展示空間。ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの歴代映画作品の中から、100の台詞で構成された“森”がつくり出された。©Ginza Sony Park Project

「音楽は、旅だ。」の展示空間。空港のバゲージクレームのような会場では、130組以上のアーティストが自身の楽曲の中で「旅」だと考える楽曲を展示。参加者は受付でヘッドホンを受け取り、BOXごとにさまざまな楽曲を聴いて巡ることができる展示となった。©Ginza Sony Park Project

アクティビティの骨格となるコンセプトは、私が叩きとなるアイデアをメンバーに提案することから始まります。その後、そのコンセプトを企画に展開し、設計していく過程でメンバーが増えていきます。メンバーはこれまでのアクティビティ同様に3年間一緒にやってきたソニーグループのメンバーたちと一緒に考えました。また、今回チームメンバーに新しく日本デザインセンターの色部義明さんに加わっていただき、会場のサイン計画やグラフィックを制作いただきました。

「Sony Park展」のグラフィック・サイン計画は日本デザインセンターのアートディレクター/グラフィックデザイナー色部義昭が手がけた。

「解釈の時代」におけるアクティビィティのあり方

––これまで実施したアクティビティの中で、「テクノロジー×アーティスト×テーマ」の掛け合わせが成功したのはどんなものでしたか?

たとえば、ウォークマン40周年を記念して開催した「WALKMAN IN THE PARK」。サカナクションの山口一郎さんをはじめ、著名人40人のウォークマンとのエピソードを綴った「My Story, My Walkman」という展示では、たとえば中学時代に山口さんが実際に聴いていた楽曲を当時のウォークマンで聴いて追体験ができるようにしました。カセットテープは最近また流行りつつありますが、実際に聴いたことがある人は少ないので、体験してもらうことでより深い記憶につながる展示になったのではないかと思います。

「WALKMAN IN THE PARK」©Ginza Sony Park Project

サカナクション山口一郎さんをはじめ40人のエピソードが紹介された「My Story, My Walkman」©Ginza Sony Park Project

ほかにも、東京スカパラダイスオーケストラの30周年を記念した「MUSIC IN THE PARK」や、ロックバンドQUEENが来日したタイミングで開催した「QUEEN IN THE PARK」。そして、この成功のパターンが顕著に現れたのが、King Gnuとmillennium parade、PERIMETRONで組んだアクティビティ「#014 ヌーミレパーク(仮) Directed by PERIMETRON」です。”工事中(=未完成で仮の状態、途中経過)”をキーワードに、園内全体に広がる”Chaotic” なテーマパークをつくり上げました。

「QUEEN IN THE PARK」©Ginza Sony Park Project

「#014 ヌーミレパーク(仮) Directed by PERIMETRON」©Ginza Sony Park Project

––Ginza Sony Parkがショールームではなく、公園だからこそこの掛け合わせによる化学反応が生まれたのでしょうか?

それは大きいと思います。Ginza Sony Parkがスタートした時は、アクティビティについての具体的な方向性は定まっていなかったのですが、ソニーの商品を見せるだけの単なるショールームにはしたくないという思いはありました。あくまで公園であり、それもソニーならではの「都会の中の公園」にしたい。だから最初の1年間はソニー製品もテーマもコンテンツもサービスも、一切展示では取り上げていません。ここはソニーが運営しているんだけど、あくまで公園だということを認知させたかったので、ソニーの要素を徹底的に排除し、公園という場所の性質に近いパブリックな要素が多いプログラムを提供していきました。

私たちは、アクティビティを企画するだけでなく、体験されたお客様からの声をとても大切にしています。そのために、毎日のお客さまとのコミュニケーションに加えてユーザーアンケートを定期的に取っているのですが、オープンから1年たったところで行ったアンケートで、「この場所をどう思いますか?」という質問に対して、「ソニーらしい」という回答が一番多かったんです。これには「やった」と思いましたね。

「人がやらないことをやる」をテーマに掲げているソニーが、製品やコンテンツ、サービスをまったく展示せずに、この場所自体をソニーらしいと感じていただけた。これは当初目指していた、Ginza Sony Park自体がソニーがつくる商品であり、ソニーブランドを体現したいという思いが結実した瞬間でした。公園らしいことをすることで、逆にソニーらしいと認知されている。模索しながら続けた1年間でしたが、あの期間でGinza Sony Parkのベースができた実感がありました。その後のアクティビティにおいても、都会の中の公園というベースにソニーのエッセンスをどう加えていけばいいかということ大事にしていきました。

––Ginza Sony Park Projectでは“公園の再定義”が行われましたが、振り返ってみて「公園」についてどう捉えていますか?

アクティビティを通じてわかったことは、公園は音楽、アートと相性がいいということです。公園は、何をするか用途を決められていない場所ですよね。それは言い換えると、公園は余白がたくさんある場所だということです。散歩してもいいし、昼寝や休憩をしてもいい。そこで音楽をやってもいいわけで、余白をどう使うかは使う人に委ねています。音楽とアートも、楽曲や作品の解釈は受け手の感じ方によってさまざまですよね。つまり、公園と音楽、アートは受け手側に委ね、使い方や感じ方の解釈の余白を持たせているということで、相性がいいんです。

また、どんなテーマの展示をやっても、ソニーのファンやアーティストのファンだけでなく、ここの場所性もあって目的がない人も必ず訪れます。待ち合わせや休憩など、公園として使っている人もいるので。そんなとき、横でいい音楽や映像が流れていたら、数分でもちょっと耳を傾けよう、足を運んでみようと思う。これはマーケティングの考え方では、リーチできない層なんです。ソニーのファンでもなければ、アーティストのファンでもない。単なる通りすがりの人だから。

そんな人たちが展示を見て、「外で音楽を聴くというカルチャーはソニーのウォークマンから始まったんだ」であったり、「東京スカパラダイスオーケストラってソニーミュージック所属だったんだ」など、いろいろなことに気付く。もちろん最後まで特にソニーについて意識しない人もいるかもしれません。私の中で、いまは解釈の時代だと思うので、見たもの、聴いたものは自分で自由に解釈すればいい。これだけ情報が溢れているので、どの情報を選ぶかは、受け手側に委ねてもいいじゃないかと。なので、Giza Sony Parkのイベントでは声高に詳細を説明するようなことはやっていません。

たとえば、Ginza Sony Parkがどのように生まれた場所なのかもどこにも書いていませんが、気になった方がスタッフに聞いていただければ、コミュニケーションを通してより深く知ることができます。また、今回最後の展示「エレクトロニクスは、ストリートだ。」ではウォークマンを壁に並べていますが、その1つ1つの型名は書いていないですし、キャプションはありません。実はウォーホルが描いたウォークマンの絵画も飾ってあるんですが、誰の絵画とはどこにも書いていない。もちろん画像検索などで調べたら出てきますが、それは受け手に委ねたらいいんです。

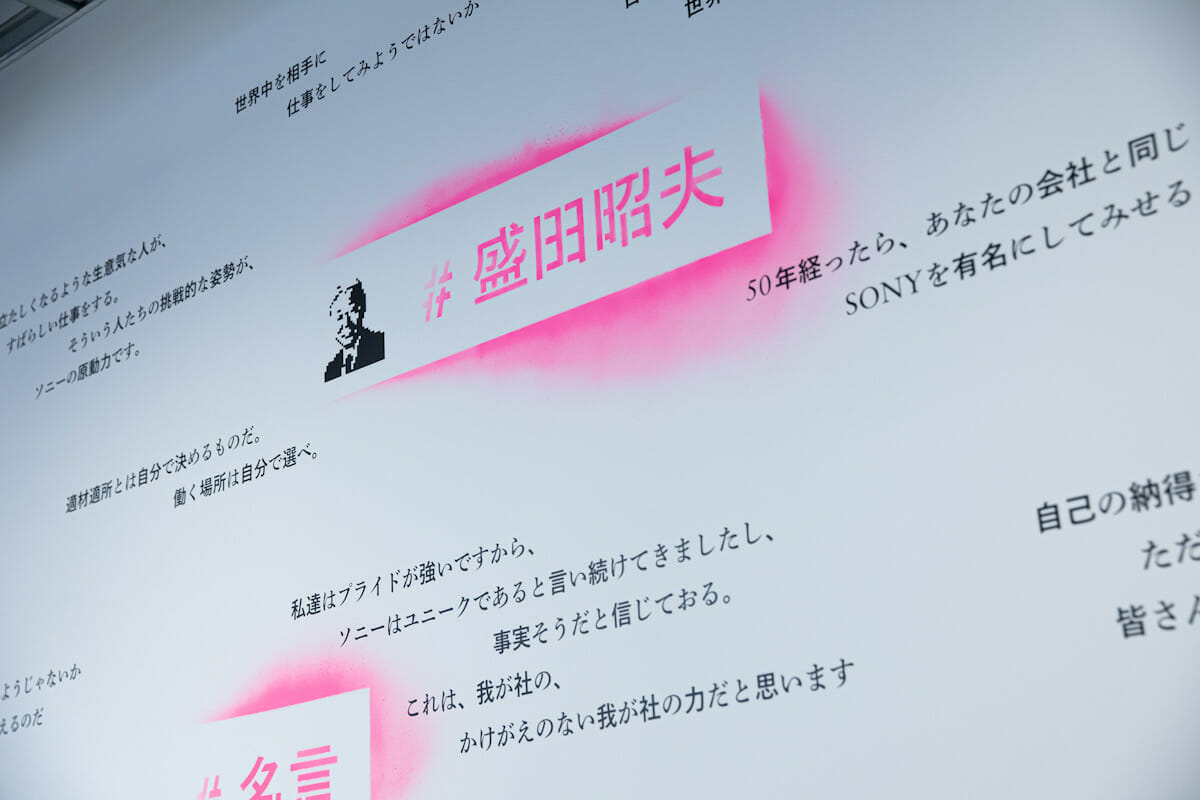

創業者・盛田昭夫へのリスペクトを込めた「Bar Morita」

––Sony Park展と合わせて、地下4階に「Bar Morita」を期間限定でオープンされました。どのような意図で企画されたのでしょうか?

今年は、ソニー創業者のひとりである盛田昭夫の生誕100周年。ソニービルをつくったのはまさに盛田ですし、今回建物も躯体もすべて取り壊すことになるので、盛田への感謝とリスペクトを示して、盛田のことをみんなに伝える、もしくは継承するようなことができないかなと思ったんです。そこで盛田の娘さんであり、現在は盛田の生家がある愛知県常滑にある盛田昭夫塾の館長を務めている岡田直子さんに相談して、バーをつくる企画が始まりました。

普通なら、100周年としてソニーの歴史展などをやると思いますが、それではおもしろくないなと。そこで、集った人たちが盛田について語れる“場”をつくりたいと思いました。バーというのは社交場でもあり、なにかを語らう場所です。社員から見たらとても偉大な人ですが、1人の人間であり、家族にとっては父親でもある。盛田昭夫という人を、お酒を飲みながら、できるだけフラットに語ることができる場所にしたかったんです。創業者の生誕100周年にバーをやること、そこに「人がやらないことをやる」ソニーらしさがあると思います。

実は今回の「Sony Park展」のメインフロアは地下2階なのですが、期間中、地下3階ではデザインや技術についての展示を行い、最後に地下4階に「Bar Morita」を開くというレイヤー構造にすることで、地下に降りるについれて、ソニーのDNAを深く体験いただくということを表現したんです。ソニーの事業は変わり続けていますが、支えているのは技術であり、デザインである。そして、原点として盛田さんの存在があります。このことは解説としてはひと言も書いてないんですが、わかる人がわかればいいなと。

バーのエントランスには生前の盛田氏の私物が陳列された。

––「Sony Park展」を通して、ソニーで働く方々にとっても、あらためてソニーらしさについて考えるきっかけになりましたか?

はい、なりましたね。ソニーの根っこの部分はやっぱり「ユニークであること」。今回の展示「エレクトロニクスは、ストリートだ。」では創業者のひとりである盛田が発した心に響く言葉のいくつかが壁に書いてありますが、ソニーで働く僕らにとっても、普段の仕事の中ではなかなか出てこないような言葉がたくさんあり、とても刺激になるのと同時に背中を押される感じがありました。これはインナーブランディングとしてもよかったと思いますね。

「Sony Park展」では、ソニーってこんなに多様だったのかということがわかります。これは、ソニーグループ株式会社になって初めての試みですが、「ゲーム・音楽・ファイナンス・映画・半導体・エレクトロニクス」という6つの事業を、どれかひとつの期間を長くしたりするようなこともなく、フラットにそれぞれをテーマ化し体験できるようにしたことが活きています。

6つ目の「エレクトロニクスは、ストリートだ。」のイベントでは、ヒップホップユニットCreepy Nutsにパーク内で聴ける架空のラジオ番組を制作いただき、ファンの方々から「ソニーってこんな会社だったのかと知るきっかけになりました」という声が多かったのですが、印象深かったのは、60代のお客様が「Creepy Nutsというアーティストは知りませんでしたが、彼らが話している言葉や表現は違うけれど、自分がソニーに対して感じている思いと同じなんだということがわかって、嬉しかった」という感想を寄せてくださって。時代は変わっても、ソニーがユニークであることは変わらないということが、世代を超えて伝わったのだと実感できた瞬間でした。

「公園の再定義」はフェーズ2へ。新しいGinza Sony Parkが目指すこと

––フェーズ1が終わり、変わり続ける公園としてのGinza Sony Parkの活動は一つの区切りとなります。今後はどんな構想がありますか?

フェーズ1は、ソニービルの建て替えプロセスそのものをイノベートするプロジェクトとして、新しく建て直す解体途中の段階を公園にするというものでした。フェーズ2においても「公園」のコンセプトは引き継ぎます。どんなかたちになるかというのはまさに設計中なのですが、いま言えることは、高さは34m、街の中で低く構える建物だということです。

銀座では、銀座らしい景観を保つために建物の高さを56mまでに制限する、いわゆる銀座ルールというものがあるのですが、私たちはそれよりもさらに低い34mにします。次の建物はこれまでのGinza Sony Parkとは違い、地上階にもフロアのあるビルディングタイプになりますが、私たちは低く構えることで、ビルディングタイプであってもGinza Sonpy Parkの「都市の中の余白」というテーマを継承し、新たなタイプの都会の中の公園をつくろうと考えています。フェーズ1で行った公園の再定義を、フェーズ2でさらに取り組むことになります。

––ソニービルの建築家である芦原義信さんは「街並みの美学」の著作でも知られており、旧ビルにおいては夜の銀座の街並みの中でのソニービルのあり方について考えられていました。Ginza Sony Parkにおいては、ビルが立ち並ぶ銀座の街にまったくの空白が生まれたことに驚きがあり、そのことに評価が集まったと思いますが、次のフェーズでは街並みの視点でどのような公園のあり方を考えていますか?

このプロジェクトで最初からずっと言い続けているのが、「街にはリズムが必要だ」ということです。銀座という街は、“upperな街”というイメージだけではつまらない。upperもあればlowerもある。そういったリズムが生まれるのが素敵なことだと思います。ハイブランドの店舗に入る時は緊張していたとしても、Ginza Sony Parkに来たらリラックスできるというような、街での過ごし方にリズムをつくることを考えています。

私たちは、“ドレスダウン”という言い方をしているのですが、ジーンズにTシャツといったカジュアルという意味ではなく、あくまで銀座という街でのマナーに則ったもので。つまり、いわゆる「粋」かどうかということなんですね。粋にはいろいろな解釈がありますが、もともとは江戸の人がちゃんと作法がわかった上で着崩すこと=ドレスダウンを指しています。だから「野暮」ではないんです。フェーズ2でも粋な“ドレスダウン”を大事にしたいと思っています。

––建物自体の設計について、お話いただけることがあれば教えてください。

ソニービルはもともと“ジャンクション建築”であり、地上は3方向が道路に面し、地下駐車場や地下鉄とも直結しており、都市機能を内包していました。地下鉄の出入り口はもちろん、西銀座駐車場とも繋がっているので、次もその機能を引き継ぐことで、街に開かれたオープンネス=「Inviting」という考え方は継承していきたいと思っています。

また、芦原建築においてもルーバーは特徴的な要素でしたが、“公園的”な建物として、ルーバーもひとつのヒントにはなると思っています。ファサードやフェンスなど、それらがどういう効果があったら、より建物を公園らしくできるのかという考えです。

––最後に、今後はどのようなチームで設計やプロジェクトを推進されるのかお聞かせください。

今後もソニーの社員と社外の有識者たちとで構成されている「Ginza Sony Park Project」のチームで進めていきます。この枠組みはプロジェクトがスタートした2013年から基本的に変わっていません。新しいGinza Sony Parkの建設にあたっても、建物の設計およびアクティビティにおいても、コンセプトから順に、企画、設計、デザインと進めていて、まずはコンセプトと企画の部分をがっちりつくり込み、そこからプロジェクトメンバーの一員である建築の専門家の方々にご参加いただくような、異種格闘技戦のようなつくり方をしています。

プロジェクト当初から、建物も重要だがそれ以上に、建物完成後に誰がどうやって運用していくのかというシステムが大切であり、チームそのものがシステムであるという考え方で議論を進めてきました。

チームという状態をつくることで、メンバーが変わったとしても、なぜ公園にしたのか、ユニークであり続けるためにはどうすればいいのかなど、プロジェクトの根幹となる考え方と常に向き合うことができ、反芻しながらプロジェクト自体は続いていく。チームとしてシステム化されていることは、継承のためには大事なことだと考えています。フェーズ2においても、ソニーならではのやり方で「都会にはこういう公園があってもいいんじゃないか」という提案を、プロジェクトチームで達成できたらと思っています。

文:高野瞳 写真:中川良輔 取材・編集:堀合俊博(JDN)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)