若手クリエイターと日本橋をつなぎ、街の未来をつくる共創プロジェクトと位置づけられたこの取り組みの第一弾企画となるのは、各業界の一線で活躍するクリエイターたちを講師に迎えたワークショッププログラム。公募によって集められた約15名のクリエイターたちが、アートとテクノロジーの力を使って街の象徴である「暖簾」をリデザインし、それを日本橋の有名店舗に掲出することで、街を訪れる人たちに新たな日本橋体験を提供することが、本プログラムのミッションだ。

プログラムのスタートに先駆け、講師を担当するアーティスト/デザイナーの後藤映則さんとアートディレクターの矢後直規さんが、本プロジェクトを企画する三井不動産の坂本彩さんのナビゲートのもと、日本橋の街を散策。その後、同じく本プロジェクトを手がけているバスキュールの朴正義さんを交え、日本橋という街が持つ可能性や、本プログラムの意義などについて話し合ってもらった。

日本橋という街の変遷

坂本彩さん(以下、坂本):日本橋の街を歩いてみていかがでしたか?

後藤映則さん(以下、後藤):石造りの建物が多く、重厚な印象を受けました。また、江戸時代から続いている老舗がある一方で、コレド室町などの新しい建物もあり、古いものと新しいものが混在しているのもおもしろいと感じました。

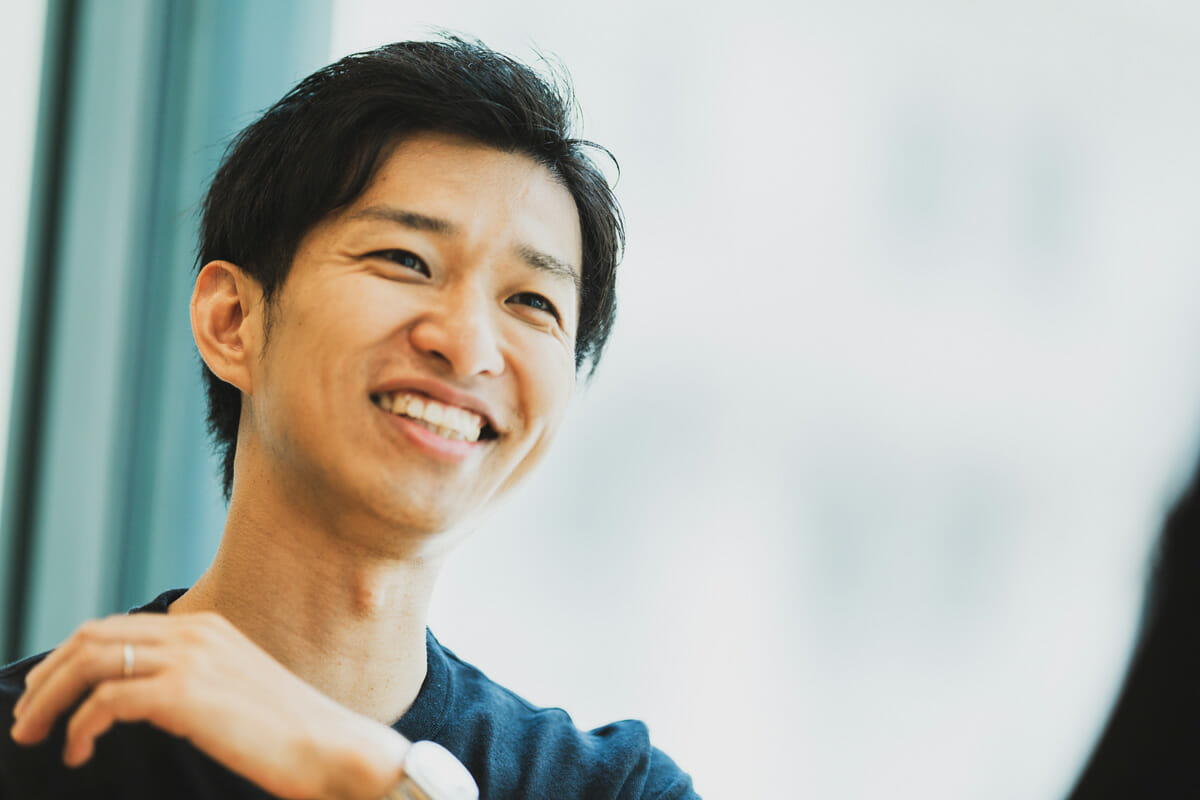

後藤映則

1984年岐阜県生まれ。アーティスト、デザイナー。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。代表作に時間の彫刻「toki-」シリーズ。近年のおもな展覧会にSXSW ART PROGRAM(アメリカ・2017年)、Ars Electronica Festival(オーストリア・2017年)やTHEドラえもん展TOKYO(東京・2018年)。おもな受賞にPRIX Ars Electronica 栄誉賞、日本サインデザイン賞 最優秀賞、グッドデザイン賞など

矢後直規さん(以下、矢後):日本橋という街をこうして歩くのは初めてだったのですが、漠然と下町のイメージを持っていたので、特に大通り沿いは交通量が多くて驚きました。でも、通りを一歩入ると落ち着いた空間が広がっていたり、ビルの合間に神社があったりして、そのギャップも印象的でした。

坂本:日本橋は江戸時代とても栄えていて、五街道の起点だったことから多くの人やモノが集まってくる場所でした。

(資料を見ながら)これは当時の様子が描かれた約12mにもおよぶ絵巻物で、日本橋三越本店本館の地下中央口付近にはその複製が展示されています。

矢後:すごい人の数ですね! 帽子をかぶっている人が多かったり、みんなオシャレですね。当時の様子を実際に見てみたかった。

坂本:日本橋は関東大震災によって街の大部分が焼失してしまったのですが、江戸時代にはさまざまな商店が集まる城下町でした。この頃は町中に水路が張り巡らされていて、水運によって多くの物資が水路を経由して運搬されていたそうです。

矢後直規

1986年、静岡県生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。2009年株式会社博報堂入社、2013年より株式会社SIXに所属。LAFORET HARAJUKU、FINAL HOME、JOSEPH、NHKドラマ精霊の守り人のビジュアルや、RADWIMPS、Chara、菅田将暉、集団行動、三戸なつめなどのCDジャケットやミュージックビデオ、MAN WITH A MISSIONのライブ演出、ラフォーレミュージアムでの瀧本幹也展「crossover」のアートディレクションなどを担当。東京ADC賞、D&AD、ニューヨークADCなど受賞

後藤:物流から文化まであらゆる要素の起点になるような、まさに江戸の中心地だったんですね。当時の日本橋は町人の街だったと思いますが、いまは高級街というイメージがあり、その変化もおもしろいですよね。

坂本:呉服屋を起源とする百貨店がエリアに多く存在することも、街の上質なイメージの一つの要因なのかもしれませんね。その後、関東大震災によって東京の食品流通を担っていた日本橋の魚河岸が壊滅状態になり、築地に移ってしまってからはしばらく停滞していた時期が続いていたそうです。古くからある商店の方などにお聞きすると、「猫も歩いていない」というくらい閑散としていた時期もあったそうです。ここ最近では、平日・土日に関わらず来街者がグッと増加した印象です。再開発のイメージが強いかもしれませんが、昭和通りより東側の日本橋では、リノベーション物件にコーヒースタンドやギャラリーなど新しいお店も増えてきています。エリアごとに個性があり街歩きもとても楽しいです。

街のシンボルとしての暖簾

朴正義さん(以下、朴):江戸というのは当時世界一と言われるほど繁栄していた街で、その中心を担っていたのがこの日本橋だったんですよね。「nihonbashi β」では、こういう伝統を持つ日本橋という街が、未来を見据えた時にどんな役割を担えるのかということを考えていきたいなと思っています。

矢後:あまりにも歴史が深いので、人によって様々な解釈ができる街だなと感じました。一から歴史を調べようとしたら、それだけで1年くらいかかってしまいそうなので(笑)、まずは自分の足で稼ぐじゃないですが、街を歩いてみて興味を持った部分に対して、歴史を掘り下げていくのがいいのかなと。

朴:今回のワークショッププログラムでも、初回にみんなで日本橋の街を歩いてみる予定です。そこでみんなの目線をフラットにした上で、それぞれの興味、関心をもとに掘り下げてもらえればと考えています。

後藤:さっき街を歩いている時に、三越のエントランスのライオン像を触っていくおじいちゃんがいましたよね。こういう情報は文献を調べるだけでは絶対に得られないものだし、街の重要な要素だと感じました。

矢後:僕はラフォーレ原宿の仕事をしているのですが、あの建物のビルボードが変わると、原宿交差点の雰囲気が変わるような街のシンボル的な存在感があるんですね。一方、日本橋では広告というものがあまり目に入ってこなくて、この街は何か他のもので動いているような印象を受けました。そういう意味で、今回のお題になっている暖簾というのは、実際にたくさん目にもしましたし、街の雰囲気をつくる役割を担っているのかもしれないですね。

坂本:たしかに暖簾は街の重要な要素だと思います。私たちもコレドのオープンに合わせてオリジナルの暖簾をつくりましたし、特に規制があるわけではないですが、日本橋に新しくオープンするお店は暖簾をかけるところが多いんです。

後藤:暖簾というのは、そのお店の信頼や品格など目に見えないものを伝えているところがありますよね。暖簾のアップデートという今回のお題を考えた時に、ビジュアルだけではなく、五感全体に訴えかけるアプローチもあり得るのかなと思いました。海外の街を歩いていると、日本にいる時とは聞こえてくる音が全く違うことがあるし、そういう要素が街の雰囲気を形作っていますよね。日本橋を歩いてみて、思いのほか車の音が聞こえてくるというのも意外な発見だったし、そういう部分にフォーカスするのもおもしろいのかもしれない。

朴:そうですね。暖簾というのは紺色の布に紋が白抜きされているようなものが一般的だと思いますが、これ以外の形を考えていくこともできそうです。

後藤:かつて最も機能的で扱いやすかった形というのが、いまの一般的な暖簾なんだと思うんです。現代における暖簾の機能や意味合いというものを本質的に突き詰めていくと、もしかしたら新しい素材やインタラクションなどに行き着くのかもしれません。

矢後:アートディレクターという自分の立場から考えると、やはり見た目の美しさや品位はしっかり担保しながら、インタラクティブな体験などを加えていくのも面白そうかなと思いました。また、暖簾は風で揺れたりするので、そうした部分への配慮など周囲の環境も意識しながら、あるべき姿を考えていく必要がありそうですね。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)