うねうねとした外観が特徴的な建物は、香川県高松市の北東に位置する屋島山上交流拠点施設「やしまーる」です。

建物の設計を担当したのは、SUO一級建築士事務所の周防貴之さん。同施設が生まれた背景やデザインの特徴などについてコメントをいただきました。

■背景

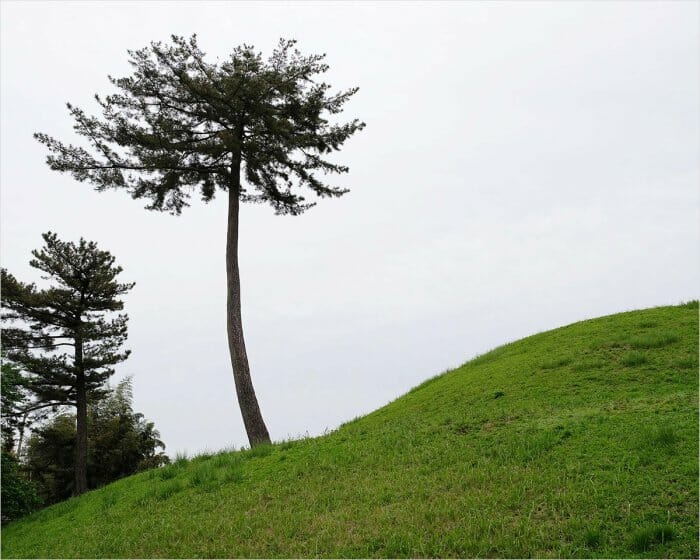

古くは飛鳥時代には国防の地であり、鎌倉時代以降は信仰の地だった香川県高松市にある屋島。観光の目的地として年間250万人の来訪者を誇ったが、時代や流行の移り変わりによって大衆の興味から外れ、観光客の数は減っていった。山上エリアにひしめき合った旅館やお土産屋、食事処は縮小し廃墟が増え、地元の多くの人たちにとっても過去の場所になりつつあった。

それでもなお、屋島はエリアそのものが史跡・天然記念物、瀬戸内海国立公園の一部として保護されており、場所そのものの力は日本の中でも稀有な存在感を持ち、時代を超えていまも圧倒的である。

私たちがプロジェクトに関わりはじめた2015年には、屋島はすでに観光の地としての役割を終えつつあり、建築する者として、これまでと違った形でこの場所を解釈したり、検討することを求められているように感じた。この場を次の時代に継承すべく、建築がこれからの屋島のあり方を見つけるきっかけとなればと考えた。

■コンセプト

プロジェクトは、「建築を通して場自体を設計の対象とし、この場所のポテンシャルを最大化できないだろうか?」というところからスタートした。いま必要な機能を追求することや来訪者を増やすという短期的な視点ではなく、建築を通して、場所の地形的・環境的特徴を可視化、あるいは体験できるようにすることで場所の持つ魅力をあぶり出したいと考えた。

建築が新たな価値をつくり出すというよりも、もともとその場に存在していた場所の価値を建築を通して説明するような感覚に近いかもしれない。場所の魅力が顕在化されれば、その場の特徴に合わせて自ずから使い方は導き出せるのではないか。仮にこの建築が数十年間、この場所で存在することが許されるのであれば、その時々で必要な使い方を見つけ続けられるのではないだろうか。

そうした仮説のもと、地形や敷地自体の一部として存在できるような建築のあり方はないだろうかと模索した。敷地内に建物を配置するというよりは、地形に呼応する土地に有機的に組み込まれるような建築のあり方がふさわしいように感じられた。

■手法、特徴

敷地には中央部に約3mほどの段差があり、北側と西側は起伏になだらかに沿った斜路で囲われている。南北は国立公園として保護された森に囲われ、西側には多島美が広がる瀬戸内海の風景があり、東側は水族館で賑わう。そうした場所性をより拡張し、周辺にも自然に接続できる方法として、敷地の起伏に呼応する立体的な通路のような建築をつくることで敷地に大小さまざまな広場を計画した。

同時に、建築内部を体験することでそれらの広場の集合体が一つの公園のような場所としてまとめられないかと考えた。オブジェ的に建つ建築に庭としてのオープンスペースを付加するのではなく、建築によってその場所自体を一つのオープンスペースとしてつくり出すような方法である。

こういった起伏がある敷地に呼応する建築は、都市部で計画するような、すべてが直線的な部材の組み合わせでできたものではなく、平面的にも断面的にも連続して変化する形の建築が必要になる。敷地周辺や敷地内の場所性を鑑みて、それらの間を通過していくような、まるで周辺の地形の関係から形づくられる蛇行する川のような建築となった。

川のように流れていく建築

連続的に形が変化するということは、使用する部材の形も連続的に変化するということである。そうした建築は一つひとつパーツが異なるため、作図から製作にいたるまでコンピューターや機械が大いに役に立つ。膨大な計算を瞬時におこなったり、一つひとつ違う形のパーツを3,000個近く切り出したりと、人間にはできないことを文句一つ言わずにこなしてしまうのである。

それでもなお、機械にできないことを私たち人間が丁寧に行う。精度良く機械がつくり出したものを、機械のような精度で私たち人間が組み立てていく。そうした機械と人間との共同作業によってはじめて、この建築は完成した。

■素材

古くからこのエリアで使い続けている素材を、これまでにない使い方で利用できないかと考えた。石の文化が古くより続くこのエリアは、庵治石という石の産地であり、彫刻家のイサム・ノグチが自身のアトリエを構えていた場所でもある。

最高級の墓石としても知られる庵治石だが、製品化される石は全体採掘量の3%程度と言われている。製品になることのない97%に当たる部分を用いて、どこか懐かしいようで新しい建築をつくりたいと考えた。地域の素材や技術が結晶化したようなものとして、屋根全体を庵治石で仕上げることにした。

3次元的に蛇行する屋根形状に整然と並べるのにもやはりコンピューターの力が大いに役立った。機械でしかできないことと人間にしかできないことをうまく分担しながら、3万枚以上の石の瓦を1枚ずつ配置していった。複雑な屋根形状に庵治石の瓦が整然と並んだ風景は、これまで見たことのない新鮮さと同時に、昔からそこにあったかのような場所性を宿した不思議な存在感の建築になったと感じられた。

複雑な屋根形状に平然と並ぶ庵治石の瓦

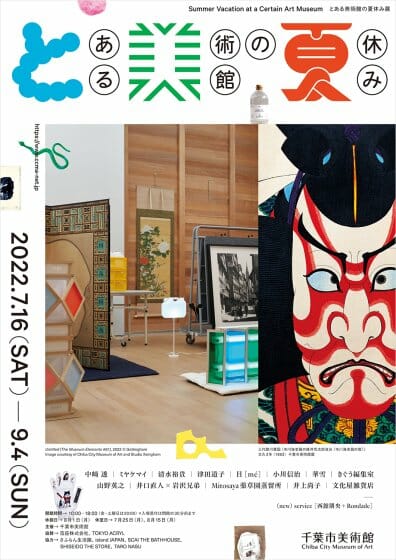

■施設内の展示について

「やしまーる」内に、屋島や周辺のエリアを紹介する「ローカル展示」が2023年3月18日にオープンした。屋島エリアの歴史・文化・自然・地形などの魅力を人間の感覚を通して、これまでと違った切り口で取り上げる試みである。周防貴之をはじめ、写真家・石川直樹、現代アートチームの目 [mé]、音楽家・原摩利彦が参加している。

展示の様子

| 所在地 | 香川県高松市屋島東町1784-6 |

|---|---|

| 設計 | SUO+Style-A |

| 施工 | 谷口・薮内特定建設工事共同企業体 |

| 構造 | 鉄骨造(一部鉄筋鉄骨コンクリート・壁式鉄筋コンクリート造) |

| 敷地面積 | 3,416.62m2 |

| 延床面積 | 983.72m2 |

| 竣工日 | 2022年8月 |

| 撮影 | SUO |

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![現代アートチーム「目 [mé]」の企画展が、2023年1月13日からSHIBUYA SKYで開催](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/01_SKY-GALLERY-EXHIBITION-SERIES-vol.5-840x473.jpg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)