日本からも数多くの企業やブランドが出展した2016年のミラノデザインウィークにおいて、岐阜県、佐賀県、富山県という三つの自治体が展示を行っていた。

岐阜県は、スイスのアトリエ・オイと協働し椅子や照明のプロトタイプを開発しミラノ初出展を果たした「CASA GIFU」。佐賀県は、16組のデザイナーとの2年半にわたる開発期間を経た300点以上の有田焼をお披露目した「2016/ 」。富山県は、ミラノ国際博覧会に続きミラノ・トリエンナーレ美術館に出展した「TOYAMA JAPAN」だ。

佐賀県の「2016/ 」展示の様子、Photography:Takumi Ota

いずれも各県の産業を活かし新たな可能性に挑戦する取り組みで、それぞれの強みを活かし個性ある展示となっていた。来場者の反応は好意的で、中には欧州における販路の確立といった具体的な成果を得たものもある。

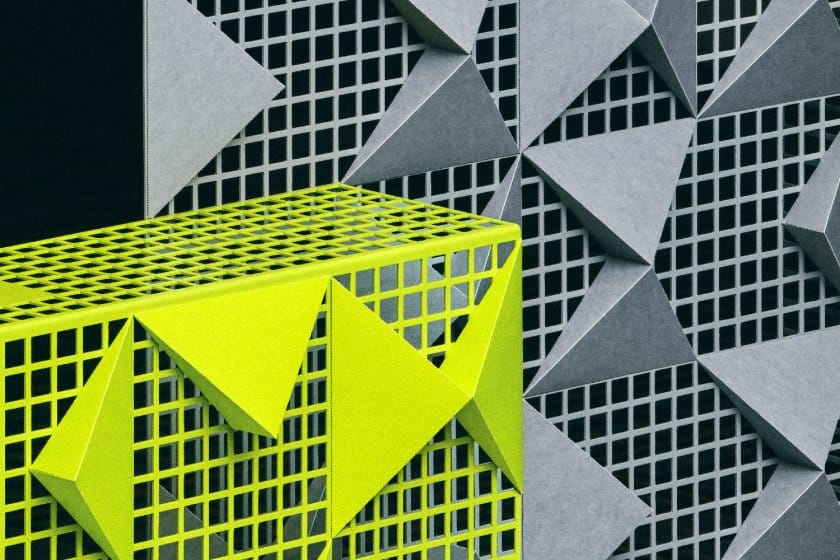

富山県の「TOYAMA JAPAN」展示の様子、撮影:大木大輔

最終的な効果測定までにはまだ時間が必要だろうが、まずはそれぞれの様子を紹介したい。

製品デザインと会場構成を全面的にアトリエ・オイに委託

飛騨家具や美濃和紙の製品でミラノ初出展の岐阜県「CASA GIFU」

岐阜県は、ルイ・ヴィトンのプロジェクトも手がけるなど世界的なハイブランドと数多くの仕事を進めるスイスの建築・デザイン事務所アトリエ・オイと協働し、ミラノ市内のギャラリーを借り切って「CASA GIFU」と題した展示を行った。エントランスや床、壁を彩ったのは株式会社ニトムズのテープ「HARU stuck-on design;」で、こちらは日本のクリエイティブユニットSPREADとの共同開発によるもの。

岐阜県の「CASA GIFU」エントランス、ニトムズのテープ「HARU stuck-on design;」で岐阜県をイメージする山々を表現、Photography:Takumi Ota

県内企業の海外販路開拓支援及び岐阜ブランドの周知を目指す岐阜県は、これまでにアトリエ・オイと県内企業をつなぎ、飛騨の家具や美濃和紙の照明などを開発してきた経緯がある。本展ではそれらと、公募により選考された岐阜県内企業の商品を展示した。岐阜県としては、過去にアジア、スイス、フランス、イギリスなどでの展示経験もあるが、ミラノでの展開は今回が初。開発されたプロトタイプ4点はすでに商品化の目処がたっているという。

アトリエ・オイの代表兼デザイナーであるパトリック・レイモン氏(左)とSPREADの小林弘和氏

杉圧縮柾目材を使った飛騨産業の椅子とテーブル「Gifoï」は、イタリアのブランドDANESEより欧州及び欧米の販売網で販売されることが決定している。提灯のオゼキとコラボレーションした美濃和紙の照明「FUSION」も、イタリアの照明ブランドから引き合いがあるそうだ。

デザイナー高橋理子氏が柄をデザインした美濃和紙を利用した浅野商店の「Minoï Lamp」と、インスタレーションで会場の天井を埋め尽くしていた美濃和紙のモビール「Honminoshi Garden」も、販売に向け調整中とのこと。

高橋理子氏が柄をデザインした美濃和紙を利用した浅野商店の「Minoï Lamp」

レセプションに訪れたスイスのメディア関係者からも、「アトリエ・オイと共に開発された製品は、和と西洋の文化が取り入れられていることが伝わり、欧州での生活の中に十分溶け込んで使える気がする。セレクトされた商品についても初めて見るデザインのモノが多く、ぜひ紹介したい」と好評だった。

県の担当者、参加した企業ともに、手応えを感じることのできた初出展となったようだ。

「CASA GIFU」の床や壁を彩るのは株式会社ニトムズのテープ「HARU stuck-on design;」、Photography:Takumi Ota

有田焼創業400年を迎える2016年

有田焼の新ブランド「2016/ 」を発表した佐賀県

有田焼が創業400年を迎える2016年に照準をあて、3年計画で支援事業を行う佐賀県は、その集大成として、2016/ projectから誕生した新ブランド「2016/ 」を、ミラノ市内の中心地BRERA地区にあるギャラリースペースでお披露目した。

佐賀県の「2016/ 」展示の様子、手前は藤城成貴氏のデザイン、樹脂のような質感に驚かされる

2016/ projectは、デザイナーの柳原照弘氏とショルテン&バーイングスをクリエイティブ・ディレクターに招き、世界各国から16組のデザイナーが参加した有田焼の商品開発プロジェクトであり、ものづくりの新しいプラットフォーム事業だ。

デザイナー自らのプレゼンテーション。左から佐賀県知事の山口祥義氏、柳原照弘氏、Scholten & BaijingsのStefan Scholten氏、TAFの二人

国や文化の違う人々が集まり、言葉での意思疎通もおぼつかない中でスタートしたプロジェクトだが、2年半という長い時間を同じ目標に向かって取り組むことで、窯元・商社ほか産地の関係者と参加デザイナーらの結束力は強固なものとなり、質の高いものづくりが実現した。

会場に並んだ15のスタンダードコレクションと2つのエディションの総作品数は300点以上におよび、ラインナップもプレートやカップ&ソーサー、ポット、花器、ジュエリー、デスクトップアクセサリーまで様々だ。それぞれ、商品化への最終段階に進んでおり、2016年秋の販売を予定している。エディションについては世界限定30セットでオーダー可能とのこと。

クーン・カプートがデザインしたスタンダードコレクション、Photography:Takumi Ota

一つひとつに試行錯誤のストーリーがあり、職人たちがデザイナーの要望に真摯に向き合い、新たな技術や可能性を見いだしながらチャレンジを続けた成果がそこにあることを感じることができる。

ショルテン&バーイングスによるエディション、Photography:Takumi Ota

有田焼の製造はほとんどが分業制で行われているため、普段は他社の職人や窯元、商社といった同じレイヤーで横の連携をとることはほとんどない。自ずと、自分たちの技術についてもわざわざ公開する機会はないのが現状だ。しかし今回のプロジェクトでは、互いに進捗を報告し合う場を設けたことで、企業間の関係性も変わったという。技術やノウハウを共有し、より完成度の高いものづくりでデザイナーの要望に応えた充実感は、これからの産地のあり方に変化をもたらすに違いない。

オランダのアムステルダム国立美術館「Rijksmuseum(ライクスミュージアム)」でも2016/ コレクションの展示がスタートするなど話題性もあり、すでにグローバルな注目を集めていた。

柳原照弘氏によるエディション、Photography:Takumi Ota

ミラノ・トリエンナーレ国際展で展示

音の波紋がコンセプトの富山県「TOYAMA JAPAN」

これまでも食や伝統工芸、伝統芸能などの魅力を積極的に世界に向けて発信している富山県は、ミラノ市中心部にあるトリエンナーレ美術館で開催中のトリエンナーレ国際展「Design After Design」に出展し、高岡銅器や越中和紙など、県内の伝統工芸品79点を展示した。

今年15年ぶりに復活し話題となっているミラノ・トリエンナーレ国際展。その始まりは1923年で、デザインやファッション、建築などをテーマにして3年に一度開催していたのだが、2001年の第20回を最後に休止していた。

富山県の「TOYAMA JAPAN」展示の様子、撮影:大木大輔

この特別な場所での展示は、2015年のミラノ国際博覧会に合わせてトリエンナーレ美術館で開催した「富山県伝統工芸品展示会」が好評だったため、同館の館長から提案されたものだという。今回もデザインディレクターの桐山登士樹氏がキュレーションを担当。富山県には製品化を目指す「富山デザインコンペティション」やデザインセンターの活発な活動もあり、改めて様々な製品が開発され市場に出ていることを実感することができた。

お馴染みの製品が並ぶ、撮影:大木大輔

会場では、天井から多数つり下げられた能作の鋳物による風鈴と、螺旋状に浮かぶ高岡銅器のおりん(銅合金製の仏具)のインスタレーションが目をひいた。来場者は思い思いに手を伸ばし、優しい響きとゆらゆら揺れる様を楽しんでいた。

おりんを楽器にみたてた「おりんベル 銀河」は、厳かな印象を醸しだすエキゾチックな仕上がり。心に響く音色に導かれるように、ひっきりなしに誰かがおりんベルをたたいて柔らかな音色を奏で、また通り過ぎる。

富山県の「TOYAMA JAPAN」にて、大きなおりんに興味深そうなイタリアの著名建築家・デザイナーのマリオ・ベリーニ氏

触ってみたくなる好奇心と音の相乗効果は絶大で、会場内に響くおりんと風鈴の癒しの音色に、どこからともなく人が集まり、他の来場者も脚を止める好循環が生まれていた。

トリエンナーレ美術館での会期は4月2日〜9月12日までで、会期中の来場者予想は50万人以上。とりわけミラノサローネと重なるこの時期は、視察にきたデザイン関係の来場者も多かったようだ。早速、複数の事業者へのカタログ送付依頼や、おりん等の展示物を購入したいという引き合いもあり、急遽6月末にミラノ市内で商談会の開催を計画しているという。

産地の魅力をいかに伝え、海外で得た感触をどう取り込むか

いずれも伝統工芸など県の魅力を世界に向けて発信し、主に海外での販路を開拓することを目的としている点は共通している。その手法として、岐阜と佐賀は、海外のデザイナーを起用した取り組みを模索している。海外デザイナーとの協働は、伝統ある日本のものづくりに新たな息吹を吹き込むとともに、世界基準のものづくりを体験できるというメリットのほか、最近では、それぞれのデザイナーや事務所がもつ、販路や発信力に期待する意図も少なからずあるようだ。

岐阜県は、世界各国に多くのクライアントをもつアトリエ・オイと組むことにより担当物件に家具や照明が納品されるなど、実際の利益に繋がっている。佐賀県の「2016/ 」は、世界で活躍する著名デザイナーを多数起用しているが、自らプロジェクトについて発信したり、取引先の紹介など販売にも協力的で、認知や契約に効果を感じているという。いずれもバイヤーやメディアからの注目度も高い。

一方、富山県の場合は、すでにイタリアと太いパイプを持つキュレーターを立て、これまでに開発した大量の製品と共に、地域の特徴的な製品で空間を構成していた。一週間の展示ではなく、5カ月以上にわたって様々な来場者の目に触れることができるという背景もあり、岐阜や佐賀とは自ずとスタンスが異なっているのだろう。

各県の参加事業者からは、「県のサポートがあることで、一社だけでは立てなかったステージに立つことができる」と、支援事業としての取り組みを評価する声もあった。日本の伝統産業に対する世界からの注目が集まる中、海外の反応を肌で感じることができるこうした展示会への出展は、今後も必要とされそうだ。しかしながら、ただ発表することだけが目標ではない。日本の職人技や産地の魅力をどのように世界に伝えるのか、海外で得た感触をどのように消化し取り組んでいくのかが問われている。

「JDN」元編集長。2014年秋から2017年春までの期間限定で、有田焼・波佐見焼の産地に隣接する長崎県佐世保市へ拠点を移し活動中。デザイン、インテリア、ものづくりなどのジャンルを中心に編集・執筆、WEBディレクションを行う。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)