昨年12月に渋谷スクランブルスクエア内に新しいオフィスを構え、3月に正式に本社を移転したミクシィ。企業のミッションである「フォー・コミュニケーション」を体現する空間として、「Meet Up」「Switch Up」「Dream Up」の3つのコンセプトがかかげられた新しいオフィスでは、そこで働く人たちの働きやすさや、アイデアが生まれるコミュニケーションの創出を目指した空間づくりの工夫に溢れている。

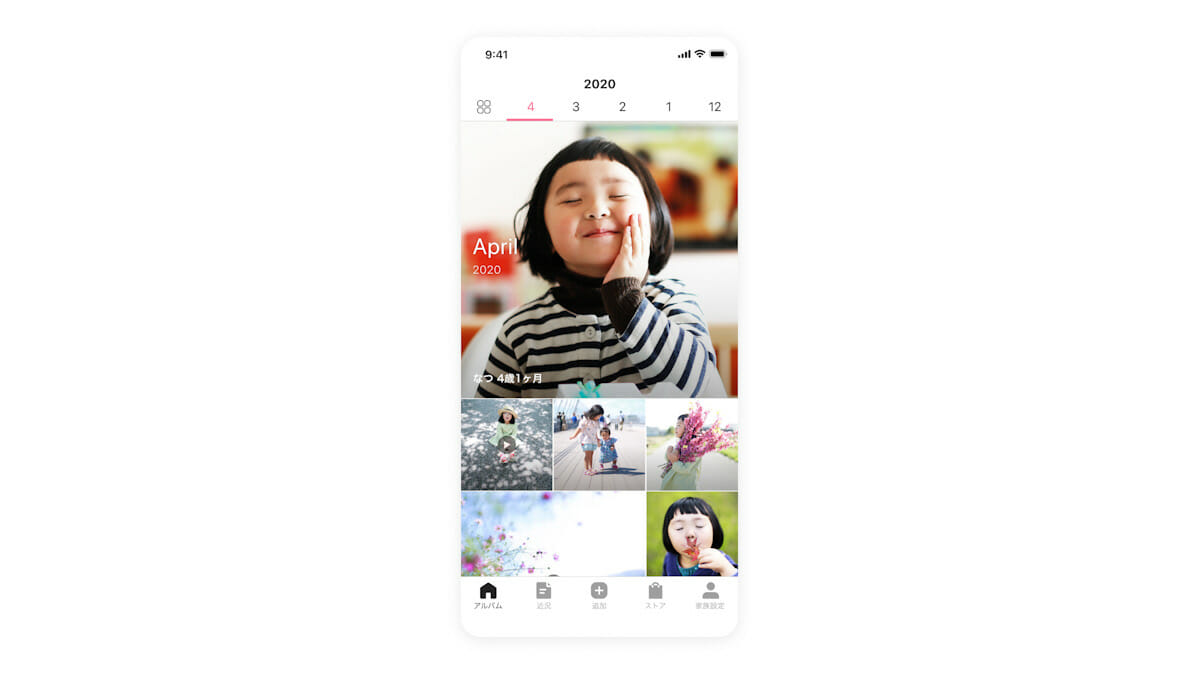

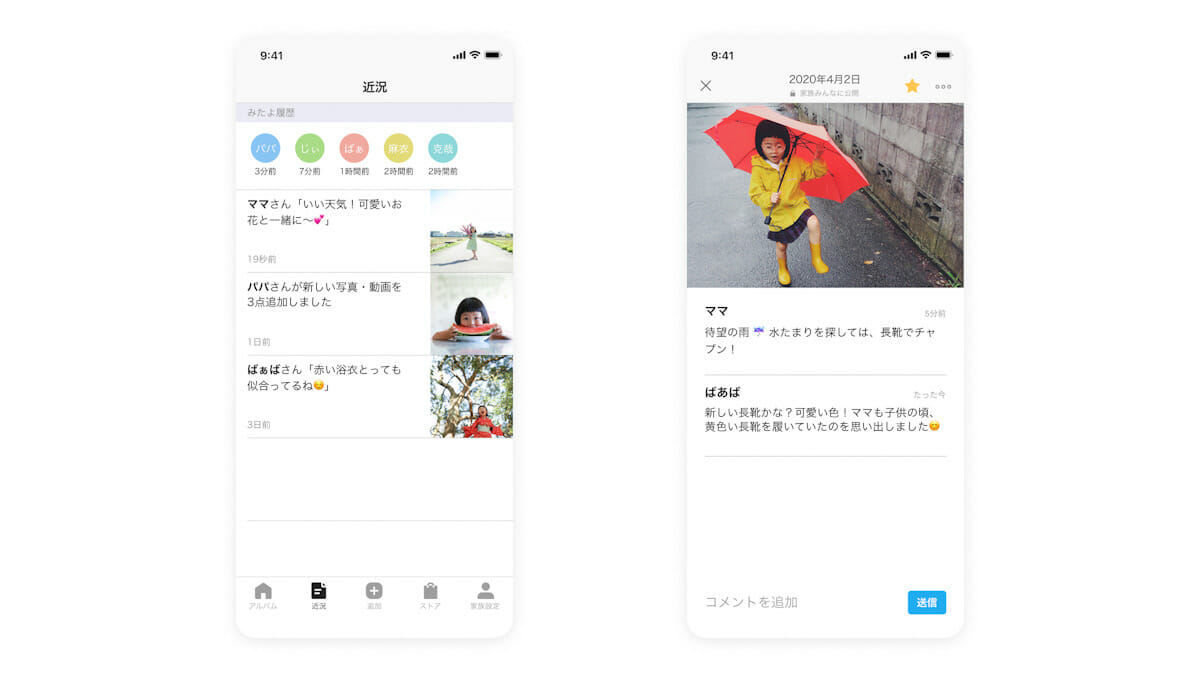

世界累計利用者数約5,300万人を誇るスマートフォンアプリ「モンスターストライク」をはじめ、今年2月に開始したスポーツギフティングサービス「Unlim(アンリム)」などのスポーツ事業や、子どもの写真や動画を招待した家族限定で共有できるサービス「家族アルバム みてね」など、ミクシィの事業領域はかなり多岐に渡っている。

コミュニケーションを中心に据えたミクシィのインハウスデザイナーたちは、日々どのような考えでデザインに取り組んでいるのか?デザイン本部のデザイン戦略室に所属する遠藤茜さんと、デザイン本部の制作室で「モンスターストライク」のグッズ制作やグラフィックデザインを手がる西巻汐音さん、「みてね」事業部の野添ゆかりさんにお話をうかがった。

※本記事の取材は、3月9日に実施しました。

新オフィスのエントランス空間。巨大なディスプレイに映る美しい映像が訪問者を出迎える。

部署をまたいでデザイナーをつなぐ、ミクシィのデザイン本部

――それぞれのお仕事の内容について教えてください。

遠藤茜さん(以下、遠藤):私はデザイン本部のデザイン戦略室というところに所属していて、デザイナーに関わる組織開発や人材育成、広報などを行っています。もともと情報系の大学でユーザー・センタード・デザインを勉強していたので、入社後は当時のグループ会社が行なっていたフォトブックやマッチングサービスのアプリのUIやUXデザインに携わり、その後は新規のアプリ立ち上げにも関わっていました。

遠藤茜 株式会社ミクシィ デザイン本部 デザイン戦略室 デザイン戦略グループ 公立はこだて未来大学情報アーキテクチャ学科を卒業後、2013年ミクシィに新卒入社。デザイナーとしてアプリ UI デザインを中心に活躍。新規事業立ち上げも経験し、現在はデザイン戦略室に在籍、キャリア支援・広報活動を担当。

西巻汐音さん(以下、西巻):私も現在はデザイン本部で、制作室に所属しています。仕事は「モンスターストライク」のキャラクターを活かしたグッズ制作が中心で、キャラクターの制作に必要なデザインを担当しています。最近組織変更があったので、グッズ制作を行いつつ、グラフィックデザインの仕事もしています。大学で専攻していたのがパッケージデザインやグラフィックだったので、自分の得意分野を活かした仕事ができているのがうれしいですね。

西巻汐音 株式会社ミクシィ デザイン本部 制作室 グラフィックデザイングループ 武蔵野美術大学 デザイン情報学科を卒業後、2017年ミクシィに新卒入社。モンスターストライクに関連したグッズやグラフィックデザインの企画・制作を担う部署に在籍。

西巻さんが手がけた「ちびたまコレクション」のフィギュア

――デザイン本部はどのような役割の組織なのですか?

遠藤:デザイン本部はミクシィの中でも多くのデザイナーが所属する組織で、たとえば映像やサウンドのチームなど、さまざまな事業部のプロダクト開発を支援するような、横串組織の役割を果たしています。それぞれが関わるプロジェクトで、デザイン本部のデザイナーも意見を出しながら一緒につくり上げていく感じですね。所属しているデザイナーの職種も、グラフィックデザイナーから3Dデザイナー、映像やサウンド、プロダクトデザインに関わるデザイナーなど、本当に多岐に渡ります。

野添ゆかりさん(以下、野添):私はサロン予約や通話アプリなど、より生活に根ざしたコミュニケーションサービスを手がける事業部が集まった組織で、「みてね」事業部に所属しています。「家族アルバム みてね」はスマホで撮った写真や動画を家族間で共有できるアプリで、私はUI/UXデザインを担当しています。

野添ゆかり 株式会社ミクシィ みてね事業部 デザイングループ 広島市立大学 芸術学部 デザイン工芸学科を卒業後、2017年ミクシィに新卒入社。2016年度グッドデザイン賞を受賞した家族向け写真・動画共有アプリ「家族アルバム みてね」のUI/UXデザイナー。

「家族アルバム みてね」

――みなさん携わっているお仕事がそれぞれ異なりますが、ミクシィ内では所属をまたいだコミュニケーションはどのようにされていますか?

遠藤:デザイン戦略室は横のつながりを意識していて、それぞれの部署やデザイナーがもっているスキルを把握し、デザイン組織の広報活動などに積極的に他部署のデザイナーを巻き込み、協力してもらっています。たとえば、ノベルティグッズの制作であれば西巻さんにお願いしたり、「Designship」というデザインカンファレンスに協賛した際には、noteで積極的に情報発信をしている野添さんにプレゼンしてもらうために声をかけたり。日常の業務だけでは関わる人は限られてしまうので、いろいろな部署の人に声をかけ、新しい刺激やコミュニケーションが生まれることを期待しています。

――社内デザイナーの得意分野はどのように把握されているんですか?

遠藤:社内デザイナーが各自で執筆しているnoteの記事や、会社の動きや社員について情報発信している社内報が活発に更新されているので、どこの部署にどんな人がいるのかを知るために私はよく見ています。あと、私は所属部署の業務で新卒入社のデザイナーへのヒアリングを実施しているので、「この人はこれが得意」という情報はそこで収集しています。

野添:デザイン戦略室に「こういうのができる人を探してるんですけど、知りませんか?」って聞くと「この人いいですよ」って紹介してもらえるので、すごく助かっています。

遠藤:ほかにも、デザイナーが入っているSlackのチャンネルで、部署の違うデザイナー同士で利用しているツールについて情報交換したり、社内にサバゲーやフットサルなど、会社公認で活動しているサークルがたくさんあるので、他部署の社員同士がそこで交流していたりするという話もよく聞きます。

野添:私は「エンターテイナーズの集い」というバンドやダンスなど、一芸を持った社員が集まって、ライブハウスなどを借りて披露するサークルに入っていて、とはいえ私は見るだけなので片足ではなく足首だけ浸かっている感じですが(笑)、それまで話したことがなかった事業部のデザイナーさんとサークルを通じて顔見知りになったりしました。会社が広いのでなかなか直接会って話す機会は少なくても、そういう場があるといいですね。

よりよいものをつくるには「巻き込んだもん勝ち」

――みなさんはミクシィのインハウスデザイナーとして働くことにどんな魅力を感じていますか?

野添:私のチームにはデザイナーが6人いるんですが、たとえばメンバーの中でノウハウをもち合わせていないことでも、「とりあえずやってみよう」といった雰囲気があります。いままでやったことのないものをつくることになっても、社内には他分野の詳しい人たちがたくさんいるので、誰かに頼れるという安心感をもちながら、ユーザーの反応をもとにいろいろと模索して進めています。

西巻:たとえば動画制作の時に、ほかのチームのデザイナーさんがつくった素材をうちの部署でも使いたいと思った場合も、チャットで気軽に声をかけて使わせてもらったことがけっこうあります。そういったスムーズなやりとりが、制作物のクオリティにもつながっている気がします。

遠藤:サービスのデザイナーとして働いていたときは、何かやろうとなったらすぐに社内で試作できるやりやすさはありました。インハウスなのでプロデューサーやディレクターなどとのコミュニケーションも円滑に進められますし、細かい部分まで詰めながら制作できるメリットはありますね。

野添:私の事業部では、企画やディレクションを毎回決まった人がやるという文化がなく、事業部長やBizDev、デザイナー、エンジニアが一緒になってプロジェクトを進めていきます。たとえば、私がまずデザイン案をつくって事業部内のメンバーに見せて、そこから意見をもらって、必要に応じて判断して部内の人をどんどん巻き込みながらブラッシュアップしていったりします。みんなでつくっている感覚が強いので、どんな案件も「いつの間にか知らないうちにでき上がっていた」ということが起きづらいです。いまプロジェクトがどんな状況でどのくらい進んでいるのか、常にみんなが大まかに把握している状態だと思います。

――プロジェクトの会議はどのように実施していますか?

野添:スクラム開発以外、定例ミーティングみたいなものは少ないですね。必要だと感じた人が然るべきタイミングで会議を設定して、必要な人を巻き込んでいく。最初は、そういった打ち合わせは人の時間を奪うみたいですごく苦手だったんですが、以前にほかのメンバーを巻き込まずにやって失敗したことがあって。でも、私が考えられる範囲も限られているし、人を巻き込んでいかないとつくるものもよくならないので、よりよいものをつくるためには巻き込んだもん勝ちだなと思うようになりました。

感性ではなく、目的に立ち返るデザインレビュー

――インハウスデザイナーならではのコミュニケーションとして、社内のデザインレビューというものがあると思いますが、どのように実践されていますか?

西巻:私の場合は、デザインをチェックしてくれる上司がいて、話し合いで直していくことが多いですね。企画をつくるプロデューサーの意見はデザイナーとの齟齬も生まれやすいので、そういう時はそもそもの目的がなにかをもう一度確認し合って、意見を擦り合わせていきます。

野添:たとえそれがシビアな内容であっても、デザインに対するレビューであって私個人に対するレビューじゃないぞと唱えながらやってますね(笑)。

遠藤:私も事業部にいたときはそうしていました。個人攻撃だと感じられないためには、目的に対して私のアプローチはこうですという説明の仕方をして、そうすることで納得してもらえることが多かったですね。感性の勝負ではなく、あくまで目的に対してどうかなので。

野添:あと、私たちは「『みてね』のデザインってこうだよね」という話はメンバーとよくしていますね。明確な定義付けはないのですが、「シンプル」「美しい」「単なる流行りではない(耐久性がある)」などの話はよく上がります。レビューをする時には、ちょっと複雑かなと思ったら少し削ってみようとか、お互いが意見を投げ合って、違うなと感じたら軌道修正をしています。一時期は、毎週いろんなプロダクトやサービスを持ち寄ってデザインミーティングを開き、「このプロダクトのどこが美しいのか」みたいなことを話していたこともありました。

「家族アルバム みてね」のUI

西巻:私が携わっているグッズの場合、モンストのことを大好きでいてくれている人たちに、喜んで手に取っていただけることを目的にしているので、お店に並んだグッズが期待通りの反応を得られているかどうか、チームメンバーで確認と振り返りを必ず行います。毎年人気になるコンテンツやプロダクトの傾向は違うので、デザイナーとしては、その時々のグッズの流行をキャッチするために情報収集をして、デザインに役立てることが多いです。

遠藤:それぞれ関わっているサービスによってやり方の違いは大きいと思いますが、いいなと思ったサービスや体験をSlackでシェアし合ったり、部署ごとにそれぞれ情報共有する文化はあると思いますね。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)