従来の都市設計とは異なるアプローチで、芸術文化を育み続ける「ありうる都市」のかたちを探究するリサーチチーム「METACITY」が、初の展覧会「生態系へのジャックイン展」を開催する。

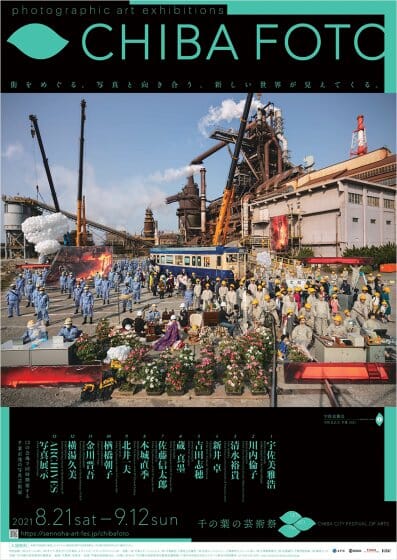

2021年7月24日から8月8日の15日間、千葉市初の大規模アートフェス「千の葉の芸術祭」のプログラムとして夜間限定で開催される本展示の舞台は、幕張にある日本庭園「見浜園」だ。自然と人為が混ざり合う日本庭園を舞台に、14組の現代アーティストによる作品を、茶の湯のプロセスになぞらえて展示する。

本展のコンセプトや展示作品の制作プロセスなどについて、一般社団法人METACITY推進協議会の代表理事であり、同展のディレクターを務める青木竜太さんと、参加アーティストである後藤映則さん、國本怜さん、齋藤帆奈さんの4名に話を伺った。

アートを媒介に、生態系とのかかわり方を再発見する

――「生態系へのジャックイン展」は、青木さんが共同で代表理事を務めるMETACITYが企画した初の展覧会として開催されます。METACITYの活動と、開催までの経緯をお聞かせください。

青木竜太さん(以下、青木): METACITYは、芸術文化を豊かな都市を創造するために必要な社会インフラと捉え、従来の都市計画とは異なる視点で「ありうる都市」のかたちを探求するプロジェクトチームです。都市計画に関わる専門家だけでなく、研究者やエンジニア、アーティストにデザイナーなど、多様なスキルと視点を持ったメンバーが集まり、それぞれのアプローチで活動を行っています。

青木竜太 コンセプトデザイナー /社会彫刻家/生態系エンジニア

新たな概念を生み出す目にみえない構造と虚構のメカニズムに関心を持ち、ありうる社会の探求をテーマに、アートやサイエンス分野でプロジェクトや展覧会のプロデュース、アート作品の制作を行う。「TEDxKids@Chiyoda」や「Art Hack Day」、そしてアート集団「The TEA-ROOM」の共同設立者兼ディレクターも兼ねる。著書に共著「作って動かすALife: 実装を通した人工生命モデル理論入門」(オライリー・ジャパン)。ヴォロシティ株式会社代表取締役社長、一般社団法人ALIFE Lab. 代表理事、一般社団法人METACITY推進協議会 代表理事。 https://twitter.com/ryuta_aoki_

急速な気候変動や人口爆発、テクノロジーの進化など、地球規模で環境が大きく変化している一方で、私たちが暮らす都市は「進化の袋小路」にあると感じていました。日本を見渡してみると、どこか大都市に似通った都市が増えているな、と。その原因が何かを探ってみると、都市づくりの考え方や捉え方が画一化してしまい、ある種のパターンに陥っていることにあるのではないかと気づいたんです。

従来の都市設計に捕らわれない発想を持った人々と共に“都市”へのアプローチの仕方を模索していくことで、今の時代に適応する新しい都市の形が生まれるかもしれない。そうした想いから、METACITYを立ち上げました。

METACITY METACITYは、芸術文化を豊かな未来を創造するために必要な社会インフラとして捉え、従来の都市設計とは異なる考え方で、芸術文化を育み続ける「ありうる都市」を思考実験とプロトタイピングを通して探求するリサーチチーム。 2018年から活動を開始し、2020年6月に一般社団法人化。現在、茶の湯のアート集団「The TEA-ROOM」、雑誌「WIRED」、エンジニア集団「CARTIVATOR」、4Dファブリケーションラボ「田中浩也研究室」、都市研究の研究室「MIT Media Lab City Science Group」とそれぞれ協働プロジェクトを実施し、40名ほどのアーティストや研究者やエンジニアが活動している。https://metacity.jp

今回の展覧会は、2019年に開催したMETACITYのカンファレンスに登壇いただいた千葉県知事(2019年当時千葉市長)の熊谷俊人さんが、我々の活動に共感してくださったことがきっかけとなりました。カンファレンスで熊谷さんは、「新しい街をつくるときには、新しい文化が育まれるカオティックな環境が必要。そんな状況をつくっていくにはMETACITYの活動が大きな可能性になり得る」と仰ってくださったんです。そういった縁が巡り巡り、市制100周年を迎える千葉市が主催する「千の葉の芸術祭」のプログラムのひとつとして、「生態系へのジャックイン展」を企画するにいたりました。

2019年に開催した「METACITY CONFERENCE 2019」。「ありうる都市」を探求するために、国内外のアーティスト、研究者、デザイナー、技術者、起業家、市長を招聘し、METACITYのキックオフイベントとしてカンファレンスを開催。

――本展覧会は、開催都市である千葉が舞台となったSF小説の名作である『ニューロマンサー』が引用され、「日本庭園」が舞台となり、コンセプトがはっきりしていることが特徴です。今回のコンセプトについて、詳しく教えてください。

青木:サイバーパンクの金字塔『ニューロマンサー』は、サイバー空間やテクノロジーに支配された「チバ・シティ」の空を見上げるシーンから始まります。サイバー空間にジャックインする主人公たちの姿は、インターネットやテクノロジーに捉われた現代を生きる私たちと、どこか重なるものがあるように思えるのですが、そんな世界で過ごしていると忘れてしまいがちなのが、自分たち人間も生態系の一部として生きているということです。

人間はこれまで、自分たちが生きていく場所をつくってきた。いわば、ビーバーがダムをつくるように“生態系エンジニア”として環境を書き換えてきたわけですね。そのことが当たり前すぎて、生物であることを忘れてしまっているのではないでしょうか。他の生物との違いは、圧倒的な破壊力を持った道具(テクノロジー)を生み出し進化させられることです。私たちはそうした意識を取り戻したり、地球と共存するための新しい概念を手に入れたりする必要があると考えています。

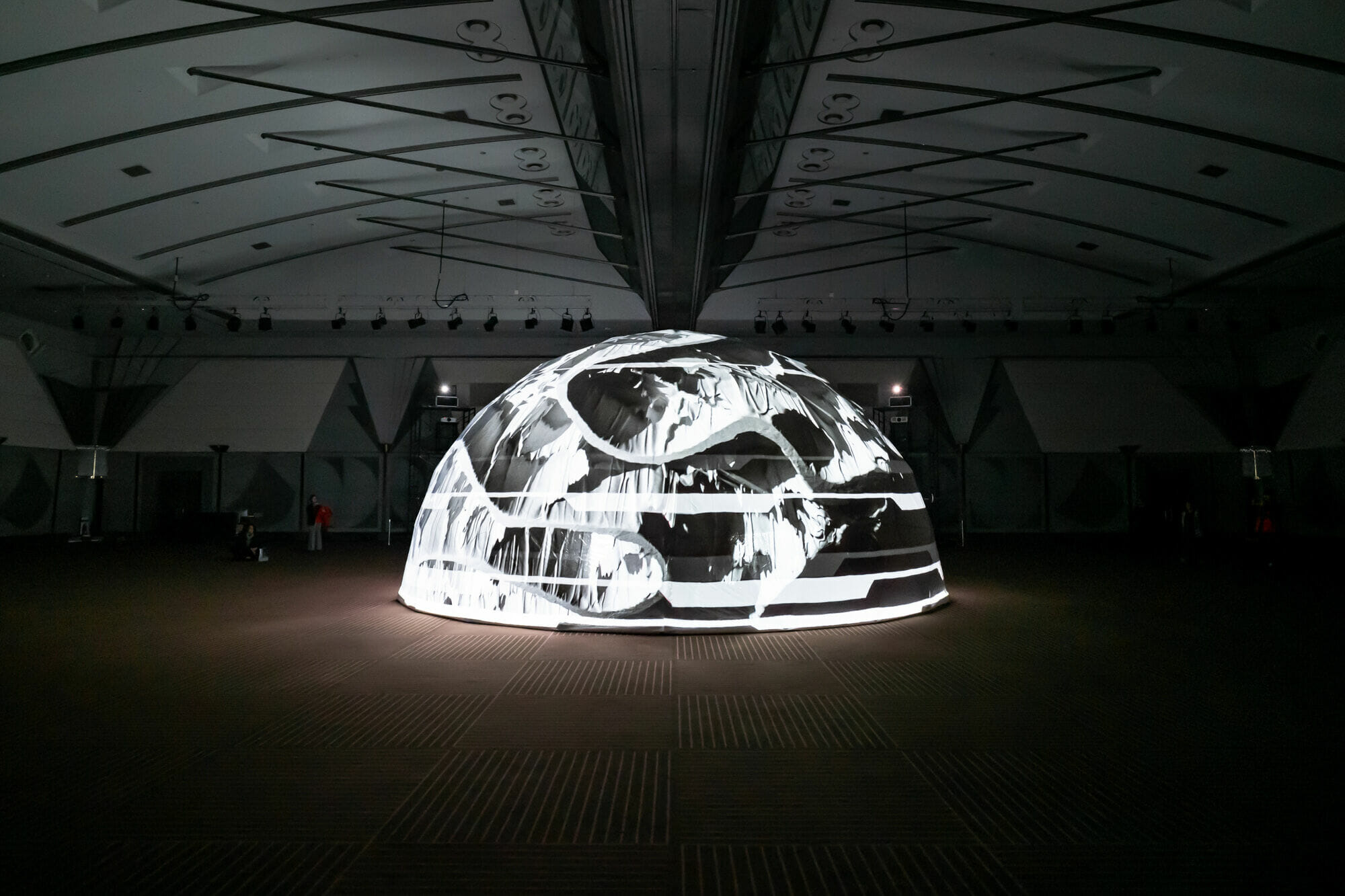

舞台となる日本庭園「見浜園」

舞台である日本庭園は、自然と人為が混ざり合った場所です。自然と人間が対話するための豊かなボキャブラリーが潜在しているこの場所であれば、アート作品を通して、新しい認知パターンを手に入れることができるのではと思っています。

――コンセプトのなかに、もう一つキーワードとして「Noösphere(ノウアスフィア:精神圏)」という言葉がありますが、これはどういうことなのでしょうか。

青木:「地球の発達段階には3つある」という、ロシアの物理学者・ウラジミール・ヴェルナツキーが提唱している考え方にインスピレーションを受けています。その3つというのが、「Geosphere:(ジオスフィア:無生物の物体」」、「Biosphere(バイオスフィア:生物圏)」、「Noösphere(ノウアスフィア:精神圏)」で、人類は生物の進化の過程である無機物のジオスフィア、生物圏のバイオスフィアを超えて、限りのない思考世界であるノウアスフィアに到達できるという考え方です。

今回の展示では、新しい概念を開拓したり、新しい認知を構築したりする場所になればという思いがあったので、ジャックインする接続先をサイバー空間からノウアスフィアに変えることで、物理空間やサイバー空間という分け方を超えた新しい世界線を構築できるんじゃないかと考え、展覧会のサブタイトルを「jack into the Noösphere」と名付けました。

――生態系へジャックインするため、新しい視点の獲得としてのアート作品を展示する、ということでしょうか。

青木:そうですね。アインシュタインの言葉に「いかなる問題も、それをつくった時の発想では解決することはできない」というものがあります。わかりやすく言うと、暗闇の中にあるものの構造を見極めるには、あらゆる所から光を当てなければならないということです。本展覧会に参加してくれた多様なアーティストによる作品を通して、これまでとは違う次元の見方を手に入れることができれば、私たちは新しい認知パターンを見出すことができ、生態系エンジニアとして世界と再びつながることができるのではないかと思っています。

新しい表現で作品を生み出す参加作家たち

――今回参加されるアーティストのみなさんについて教えてください。

青木:現代アートやメディアアート分野で注目を集める、14組の若手アーティストが参加します。それぞれの作品やコンセプトを踏まえた上で、お声がけさせていただきました。サウンドアーティストやバイオアート、SF作家など、ジャンルはさまざまなのですが、みなさんの根底にある考えと今回のコンセプトは、どこか交わっている部分があると思っています。僕は権威とはかけ離れた、ボトムアップで新しい作品をつくりはじめているアーティストがとても好きで、今回こうして集まってくれた3人も、そういった力強さを持っている注目のアーティストです。

――それでは、今回出展されるアーティストのみなさんそれぞれ、これまでの活動や作品のテーマなどについてお聞かせください。

後藤映則さん(以下、後藤):現在は作家活動をしながら、大学で教員をしています。昔から動くものに惹かれるということあって、学生時代は映像作品や鑑賞者の振る舞いによって変化するインタラクティブな作品をつくったりしていました。

後藤映則 アーティスト

1984年岐阜県生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科准教授。古くから存在する手法やメディアと現代のテクノロジーを掛け合わせ、目に見えない事象や関係性を捉える造形制作やインスタレーションを制作。主な展覧会に、「高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.09 時どきどき想像」高松市美術館(2020/香川)、「オープン・スペース 2019 別の見方で」ICC(2019/東京)、「Ars Electronica Festival 2019」POST CITY(2019/リンツ)など。https://www.akinorigoto.com/

学生時代、一人暮らしのアパートにテレビデオを持っていたのですが、小さい画面で映像を観ながら、なんでこんなに小さな箱に収まっているんだろう、なんでXとYの平面(二次元)で、Zという奥行きがないのだろう、とぼんやり疑問に思っていたんですね。また、驚き盤やゾートロープのように手を動かすことによって「動き」を見るような身体感覚はどこに行ってしまったのだろうと。それで作品を制作しながらある時、画面の中にあるデジタルなものを、フィジカルな実空間へ展開することによって、映像の表現や解釈を自分なりに広げられるのではないかと考えました。

そんなところから、もっと根本的に動くってどんなことなんだろうとか、目には見えない動きや時間や空間との関わりであったり、静止していたものが動いたときに生じる生命感などを題材に様々な方法で作品にしてきました。

「toki- BALLET #01」 ある時間の中の動きをデータ化し、3Dプリントで立体として出力。光の線が投射されると人の動きが現れる。

國本怜さん(以下、國本):僕は学生時代に作曲家としてキャリアをスタートしましたが、2016年頃からは音を使ったインスタレーション作品の制作、発表をしています。

國本怜 サウンドアーティスト

1991年NY出身、東京育ち。2017年よりNY在住。慶應義塾大学文学部美学美術史専攻卒業。独自の立体音響システムやテクノロジーを駆使し、体験者の振る舞いと空間を密接に関係させるインスタレーション作品を制作する。「静寂」をテーマに日本の伝統的美意識と現代のテクノロ ジーを結びつけ、サウンド制作や、エンジニアリング、彫刻、空間設計など様々な領域を横断し、新しい音響体験を提示する。日本、アラブ首長国連邦、台湾、アメリカをはじめとし世界各地でサウンドインスタレーション作品を発表、ライブパフォーマンスを行なっている。https://www.raykunimoto.com/

作品づくりのテーマは「静寂」です。静寂の定義って実は難しくて、物理的な無音とはまた違うんですよね。1950年代にアメリカの音楽家であるジョン・ケージが、無響室に入って「静寂」を体験しようとした話が有名ですが、物理的にほぼ無音状態の空間にもかかわらず、自分の呼吸音とか心音とか、神経の音とかですごくうるさく感じたという彼の言葉が、僕にはとても印象的でした。

では静寂とはなにかと考えると、たとえば夜の浜辺にひとりでいたとして、物理的には波の音がすごくうるさいと思うんですけど、感覚的には静かで、静寂な空間だと僕は認識しています。つまり静寂とは、認知や自分の感情にとても関係しているものなんです。そういったことを考えながら、音を使ったアプローチで静寂を表現したり、思考することができる作品を制作しています。

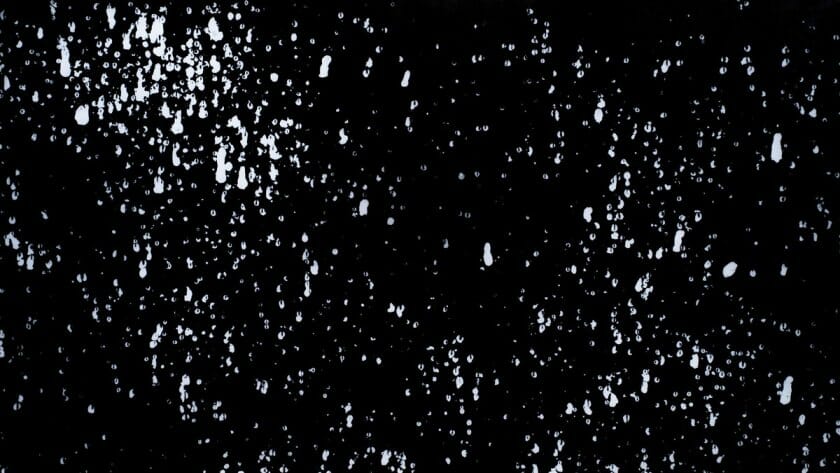

「REI -Listening to Silence-」 16個のスピーカーユニットを搭載した漆黒の球体、天井から吊り下げれた6台のスピーカー、立方体の構造体からなる作品。構造体に設置した4つの無指向性マイクロフォンと天井のスピーカーによって、漆黒の球体から響く水の音や周囲の環境音を反響させ、音響空間を構築している。

齋藤帆奈さん(以下、齋藤):私は多摩美術大学でガラス工芸を学んでいたんですが、久保田晃弘さんの授業を通してバイオアートという分野に出会い、もともと興味があった生物や科学、植物学がつながったような感覚があり、学生時代から作品制作をするようになりました。

齋藤帆奈 アーティスト

多摩美術大学工芸学科ガラスコースを卒業後、metaPhorest (biological/biomedia art platform)に参加し、バイオアート領域での活動を開始。現在は東京大学大学院学際情報学府博士課程に在籍(筧康明研究室)。理化学ガラスの制作技法によるガラス造形や、生物、有機物、画像解析等を用いて作品を制作しつつ、研究も行っている。近年では複数種の野生の粘菌を採取、培養し、研究と制作に用いている。主なテーマは、自然/社会、人間/非人間の区分を再考すること、表現者と表現対象の不可分性。https://www.hannasaito.com/

これまでテクノロジーとガラス工芸を掛け合わせた作品や粘菌を使ったバイオアートなど、様々な作品を制作してきました。在学中にバイオアートを知ることで、自分が興味のあるサイエンスとアートがつながったことが、現在の活動へのきっかけになっていると思います。

ガラス工芸とサイエンス、テクノロジーは、かけ離れたもののように思われるかもしれませんが、私が作品で扱っている耐熱ガラスは、ろ過装置や蒸留装置といった実験器具に使用されているものなんです。さらに現代のガラスを用いたアートは、60年代にアメリカの芸術家たちによってはじまったムーブメントにルーツがあり、工業技術を芸術に転用したものだと言えます。あと、抽象的ではありますが、ガラスって個体と液体の中間みたいな性質があるので、生命に似ているなとも思っています。

卒業後は、早稲田大学の岩崎秀雄教授が率いる「metaPhorest(メタフォレスト)」というバイオアートのプラットフォームに参加し、現在は大学院に通いながら、制作と研究活動の両方を行なっています。

「Man Made Cocoons」 耐熱ガラスの空洞の中に、作者が東京都の市街地で拾ってきた有機物を分類して一種類ずつ封じ込めたオブジェクト。311の直後の2013年当時、地面に落ちたものには放射性物質が比較的濃い濃度で降り積もっていると言われていた。耐熱ガラスは、放射性物質を封じ込めて廃棄するのに用いられているのと同様の素材である。このガラスは熱や化学物質に非常に強いが、同時にその性質は割れやすさにも繋がっている。本作品は、素材の性質と行為による見立てによってテクノロジーや人間社会がもつ堅固さと脆さの両義性について問う。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)