編集部の「そういえば、」2022年9月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。

どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。

好奇心と生物の奥深さを感じる2つの展示

そういえば、少し遅めの夏休みに、国立科学博物館に行ってきました。特別展「化石ハンター展」と、以前JDNでもご紹介した企画展「WHO ARE WE 観察と発見の生物学(以下『WHO ARE WE』)」を観覧するためです。

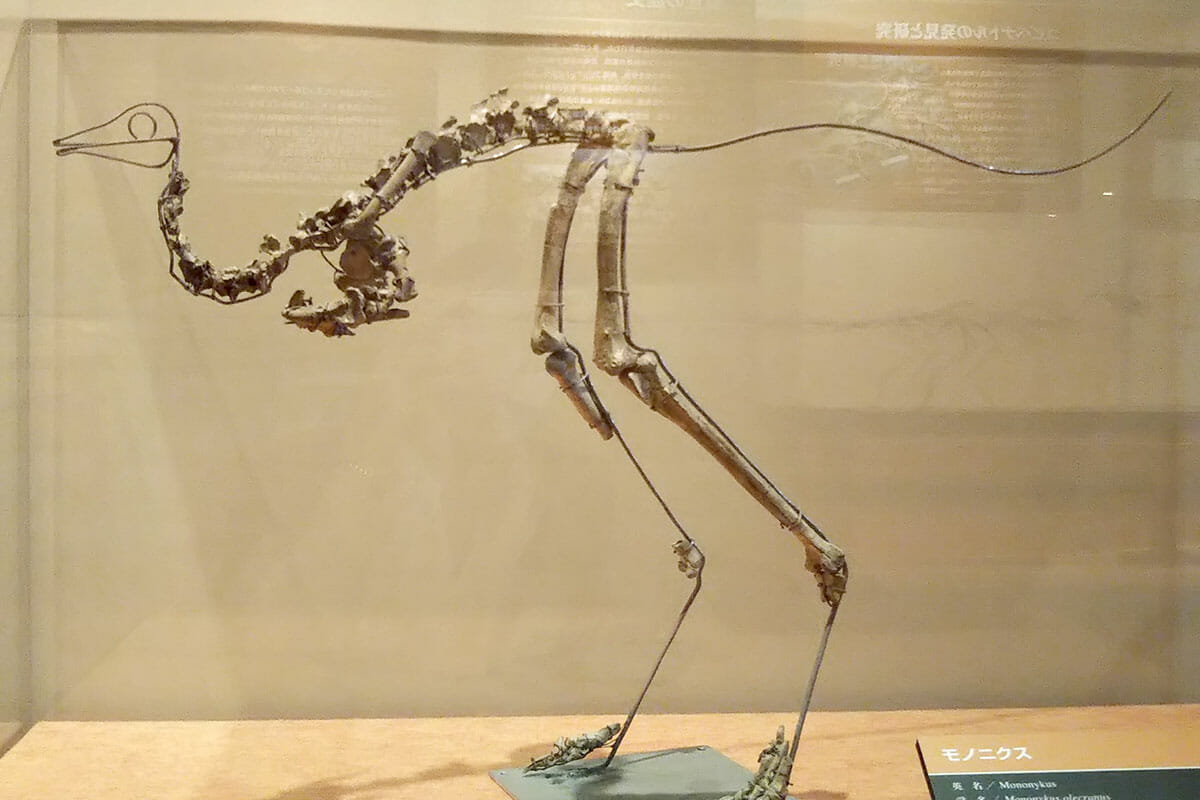

「化石ハンター展」は、哺乳類の起源を求めてゴビ砂漠で発掘調査をおこなったロイ・チャップマン・アンドリュース(1884~1960年)の発掘成果と、彼に影響を受けた古生物学者たちの研究によって明らかになった「アウト・オブ・チベット説」(氷河期における哺乳類の進化に関する説)を紹介しています。

迫力のある骨格標本の数々を、テーマパークのような空間で“見せる(魅せる)”展示でした。

展示の様子

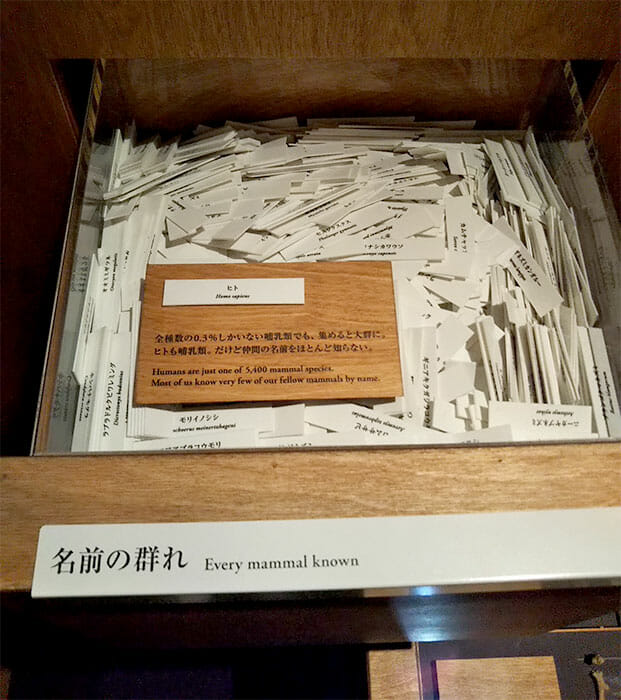

一方で、「WHO ARE WE」は国立科学博物館の標本コレクションを、日本各地の博物館などで展示することを目的に制作された、巡回展キットによる展示です。

木製の展示台に引き出しがついており、その中に標本が陳列されています。静かで洗練された空間で、“自ら見る”展示になっています。

この2つの展示はまったく違う性質ですが、お互いに響き合う部分を感じました。

「化石ハンター展」は史上最大の陸生哺乳類・パラケラテリウムやチベットケサイの復元モデルなど、いわゆる目玉展示物も素晴らしいのですが、個人的には不完全な骨格標本が印象に残りました。「まだ解明されていないことがたくさんある」ということを物語っているように感じたからです。全身の化石が発見されることは当たり前ではない、それは残念な展示物ではなく、将来の可能性の一端でもあるのだと。

不完全な「モノニクス」の骨格標本

「WHO ARE WE」は現生の哺乳類について深く知ることができます。引き出しには見出しがついており、「ほんの1.9億年」「どどっとドット」など、開けてみないと何が入っているかわからない言葉が、好奇心をくすぐります。

前述した「化石ハンター展」のチベットケサイの復元モデルにも「現生のスマトラサイとヒマラヤタールを参考にしています」とキャプションに書いてありましたが、現生哺乳類もこれほどまでに多様で奥深いのだと、改めて実感しました。

そして「現生」であってもまだ解明されていないことが多く、引き出しを開けるたびに不思議なことに巡り会えます。そして私たち人間は、長い歴史と多くの種類の生物の中の、ほんの一部でしかないのだということにも気づかされます。

引き出しには、思わず開けたくなるようなタイトルが付いています。

当初9月末までだった「WHO ARE WE」は、会期が10月10日まで延長されました。展示のキャッチコピーになっているのは、フランスの画家・ゴーギャンの作品『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』を想起させる「”私たちは、誰なのか”」という言葉。さまざまな角度から疑問がわいてくる、またとない機会となった展示でした。

(小林 史佳)

ネジひとつからでも高いクラフトマンシップを感じる企画展

そういえば、9月12日まで松屋銀座のデザインギャラリー1953で開催されていた「SIGMAの10年 ― プロダクトデザイナー岩崎一郎」展を見に行ってきました。

「SIGMAの10年 ― プロダクトデザイナー岩崎一郎」展 会場の様子

1961年の創業以来、デジタルカメラや交換レンズなど写真・映像に関する製品=“撮影の道具”だけをつくり続けてきたSIGMA。本展は、そんなSIGMAと、2012年からプロダクトデザインを担う岩崎一郎さんの10年間の歩みを紹介していました。

10年間に生み出された製品の中から、65製品が並びました

10年のあいだに両者のタッグによって生み出された製品は、150アイテムにおよびます。会場では、その中から65点に凝縮し、実際のカメラやレンズ、製品の解説、映像作品が展示されました。なお、展覧会のディレクションは、SIGMAのCIおよびブランディングを2013年から担当している佐藤卓さんが手がけました。

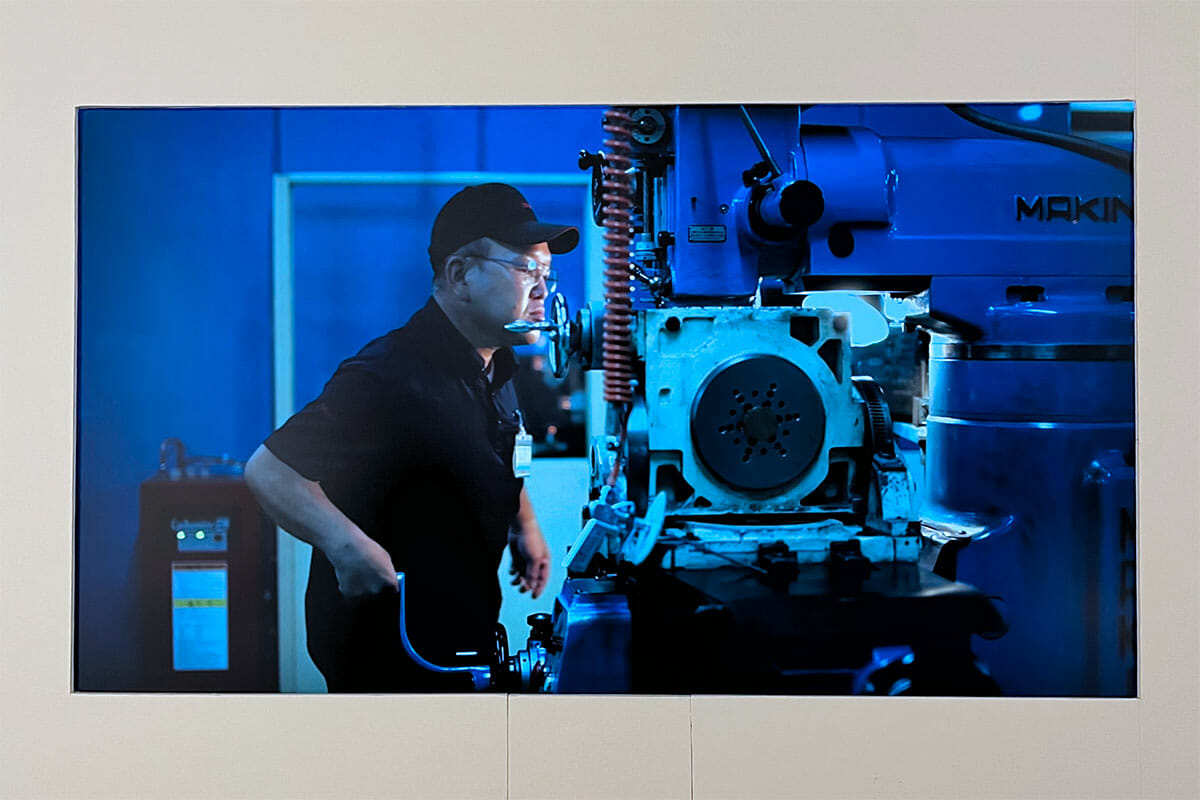

製品自体はもちろんですが、なかでも見入ってしまったのは、製品がつくられている会津工場の様子を紹介した映像です。

会場で流されていた映像作品

「Made in Japan」を掲げるSIGMAは、全製品を会津工場のみで生産しており、一部の加工を除くレンズ研磨やプラスチック部品の成形、塗装、基板実装、組立て、微細な部品製造、金型の製造までほぼ完全内製化をおこなっているそう。

(左)「dp Quattro」のために手作業でつくられた頭径直径3mmのネジ(右)展示会場の壁に書かれた解説。

多くのメーカーが海外進出するなか、すべてを一貫生産していることにまず驚き、そして改めて製品を拝見すると高いクラフトマンシップやブランドとしての誇りを強く感じました。

(石田 織座)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)