編集部の「そういえば、」2021年10月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。

どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。

表現者が有志で手がけた、投票を呼びかけるポスター

そういえば、ここ数日さまざまなメディアで取り沙汰されていますが、今週末に4年ぶりとなる衆議院議員総選挙が行われますね。先日SNSで拡散されていて知ったのですが、投票について改めて考えることを目的とした、投票を呼びかけるポスターがあることをご存知でしょうか?

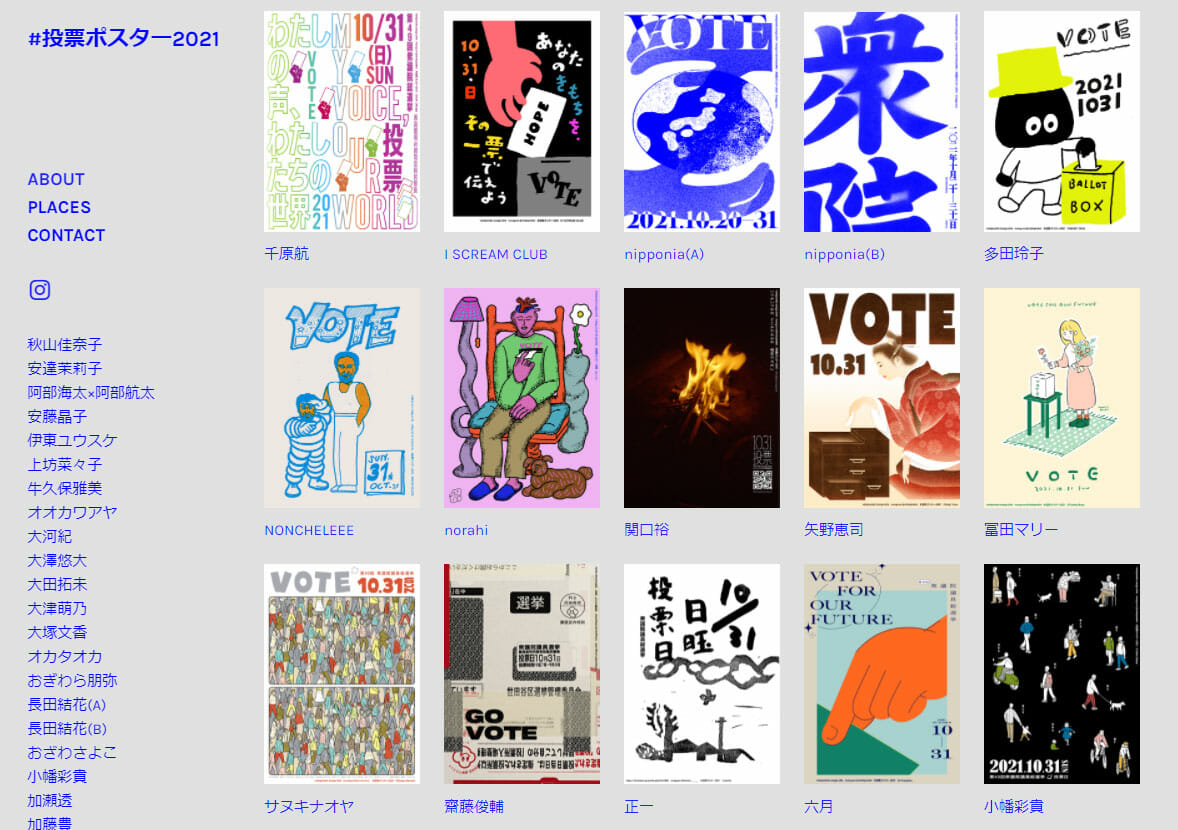

■#投票ポスター2021

https://voteposter.cargo.site/

公式サイト キャプチャ

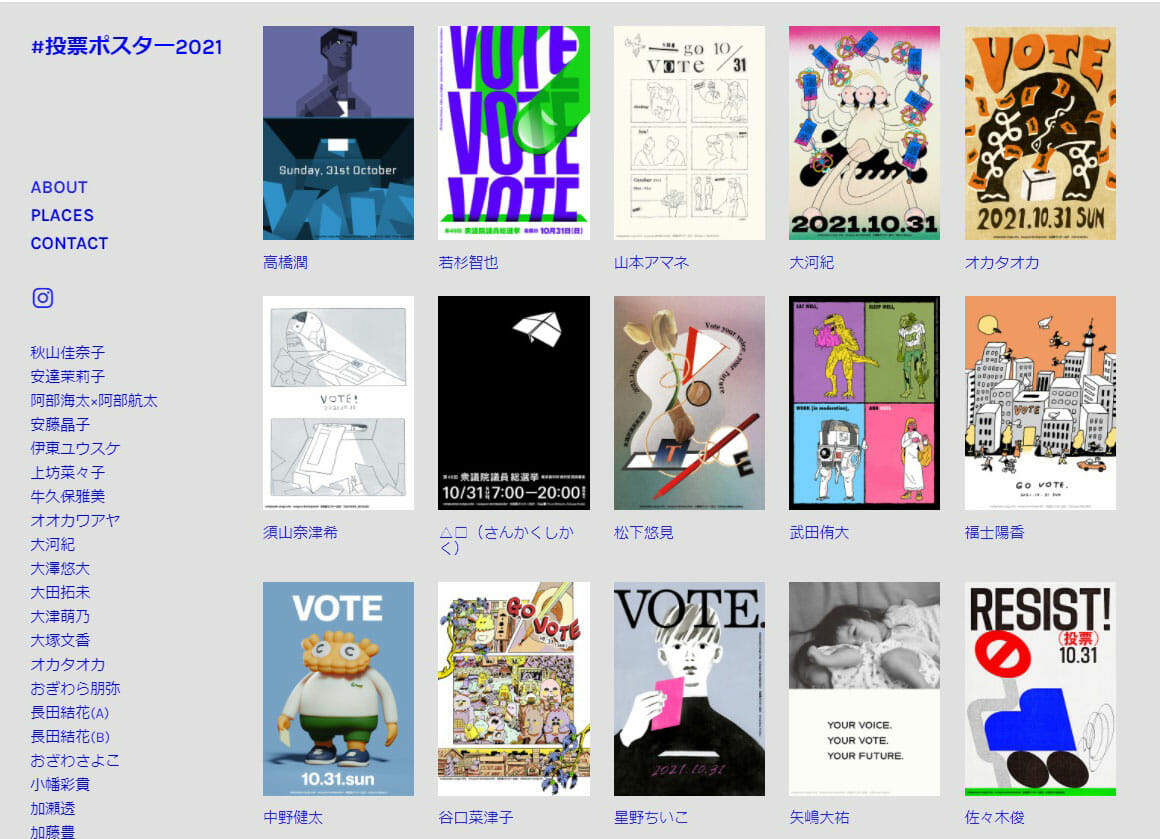

このポスターは、グラフィックデザイナーの平山みな美さん、グラフィックデザイナー/イラストレーターの惣田紗希さん、編集者の岡あゆみさんの3人によるプロジェクト「表現と政治」が企画したもので、第一線で活躍するイラストレーターやデザイナー、アーティストなどの表現者たちが有志でポスターを作成しています。90ほどのポスターは公式サイトに掲載されているほか、プロジェクトに賛同した方たちにより、実際に全国の書店やギャラリー、カフェなどさまざまな場所に貼られているそうです。

参加している中には、オカタオカさんや大津萌乃さん、大塚文香さん、小幡彩貴さん、加瀬透さん、佐々木俊さんなどJDNで取材したり、イラストを手がけていただいたりしたこともある、第一線で活躍する錚々たる面々が集まっています。

公式サイト キャプチャ

海外にくらべ、日本ではまわりの人と政治や選挙についてを日常的に話す機会が少ないと思います。ただ、コロナ禍で政治のあり方が具体的に自分の生活に影響してくるんだと強く実感した方も多いのではないでしょうか。人によっては少し触れづらいことについて、「このポスターすごくおしゃれだね」「これってデザイナーの〇〇さんがつくったらしいよ」などと話しはじめるきっかけとなる本プロジェクトをぜひ知ってもらいたいなと感じ、今回ご紹介しました。自分の「声」を届ける大切な機会となる2021年10月31日、私も投票に行きます。

(石田 織座)

取材の意味を考える、『ドキュメンタリー映画 100万回生きたねこ』『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』

そういえば、U-NEXTで配信されている『ドキュメンタリー映画 100万回生きたねこ』と『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』をまとめて観ました。

佐野洋子さんの名作『100万回生きたねこ』と内藤礼さんの代表作である『母型』、どちらもそれぞれの作品をめぐるドキュメンタリーとしてつくられた映画で、ずいぶんと長い間気になる作品だったのですが、たまたま続けて観たところ、不思議なほどに共通するものを感じる2作でした。

ふたつの作品に共通するのが、制作者である監督がインタビューの撮影を試みるものの、取材対象である作者がカメラを向けられることを拒み、取材とは別の方法で作品のことを語らなくてはならない状況になってしまうところです。

『あえかなる部屋』においては、撮影を断られた後に、監督である中村佑子さんがどのように内藤さんについてのドキュメンタリーを制作するのか思案する過程が、映画が進むことと同時に語られていきます。一方で『100万回生きたねこ』においては、撮影の途中で佐野さんががんで亡くなってしまい、インタビュー自体を実施することがかなわなくなってしまいます。

その時、「どのように作者や作品について語るのか」という問いに対して、2人の映画作家は「鑑賞者の人生と作品の関係」を描く手段を取ります。『100万回生きたねこ』では、絵本を子どもに読み聞かせる複数の女性たちを描き、『あえかなる部屋』では自身について語る女性たちの人生に焦点を当て、映画のラストでは劇中で登場する女性たちが『母型』のもとに集う姿が描かれます。

『100万回生きたねこ』では、直接作品について語る人々のシーンが描かれてはいますが、どちらの映画においてもインタビューに登場する人々の人生や人となりが、作品に存在するテーマや纏う空気感のようなものと呼応し、響き合うようにつくられています。

中心となるはずの作者が不在となるドキュメンタリーは決して王道のつくり方ではないとは思うのですが、作者本人が語るインタビューではなく、専門家などによる作品解説でもない、にもかかわらず作品のことを深く知ることができる作品として、独自の鑑賞体験を生んでいる映画だと思います。

編集者・ライターとして仕事をしていると、インタビューの現場で聞き手を務めることがとても多いのですが、質問の仕方を工夫することや、インタビューという場づくりを通して、こちらが記事をつくるための内容を話してもらうことに対して、意識的にならざるを得ない場面が多々あります。

メディアにおけるインタビューはメインコンテンツのひとつですし、取材を通して語っていただくことで得られるものを読者に届けることが編集の仕事ではありますが、作者である本人に対して作品について語ってもらうこと自体が、もしかしたら暴力的になってしまう場面もあるのではないかと感じる時があります。

もちろん企画の成り立ちにもよりますし、インタビューイとなる方によっては、作品や自身について好意的に語っていただく取材もたくさんあります。中には語ることに対して意識的でなかった方が、インタビューを通して自身の考えが言語化される瞬間に立ち会うことがあり、そのたびにやりがいを感じることができるのも取材ならではです。

ですが、必ずしも作者本人に語ってもらうことや、作品について言葉を尽くして直接的に解説することが、作品の魅力や価値を伝えることのすべての手段ではないのではないか、という感情になることがあります。語りたくない人にマイクを向け、言葉にすることでなにかがこぼれ落ちてしまってはないだろうかと、日々の仕事の中でふと思うのです。

そんな中、このドキュメンタリー2作を観ると、作品の鑑賞者の人生そのものが、作品の本質を伝えるためのメディアとして捉えられているように感じます。同じ映画や本、デザインに感動することを通して、その人とどこかで通じ合ったような感覚があることは、日々のコミュニケーションを通して体験しているとは思うのですが、この映画では、そこに作品の本質があるのだということを、映画という表現手法を用いることで体現しているように感じました。

作品が生まれた背景や、価値や歴史について言葉で語ることは、作品のことを深く理解する上で有効な手段ではあると思います。ただ、この2本の映画のように、作品の中に深く身を沈め、その場所で吸い込んだ空気をどのような方法で表現するのか考えること、その時に言葉になにができて、なにができないのかを知ること、そんなことができないだろうかと、つい考えを巡らせてしまう作品でした。

(堀合 俊博)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)