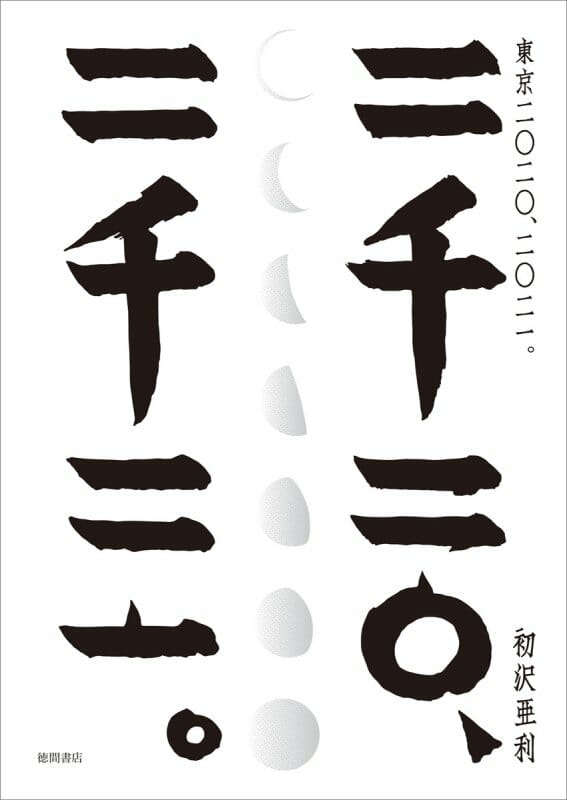

写真家の初沢亜利が史上稀な緊急事態宣言下での五輪開催となった東京の街と人の営みを撮った写真集『東京 二〇二〇、二〇二一。』。本書は、日本の三大写真賞の1つに数えられる「第30回 林忠彦賞」を受賞した。

初沢亜利は、これまでイラク戦争前後のバグダッド、2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地である東北、国際社会に刃を向ける北朝鮮、民主化運動に揺れた香港など、常に時代の爆心に身を置き撮影を続けてきた。手触りのある空気感や人々の営みと喜怒哀楽など、報道写真からは伝わってこない現地のリアル――独自の美意識で切り取る、初沢のスナップならではの写真力だ。

本書で初沢が挑んだモチーフは、2020年、2021年の東京。この2年、首都東京では新型コロナウイルスによるパンデミック、人々に活動の自粛を半ば強制した史上初の緊急事態宣言、56年ぶりの開催となる東京オリンピック、衆議院議員選挙などが連続した。活気あふれる街の声は人流の抑制や自粛の号令によって消え去り、人々はマスクで口元を覆って距離を取った。法的拘束力はないが、誰もが目に見えない同調圧力によってあらゆる活動を控えた。外出さえはばかられるなか、初沢は連日都内各所でカメラを構え続けた。居住地であり、故郷でもある東京。仕事としての依頼を受けたわけではなく、ある心境の変化が彼を衝き動かした。

「2010年からおよそ10年の間に、北朝鮮、被災地東北、沖縄とまわり4冊の写真集を制作しました。その過程は東京から見渡した際の周縁をめぐる長い旅のようでもあり、その過程で見返す東京という土地は、巨大な権力都市に見えたものです。東京目線が持つある種の権力性は、僕自身の眼差しそのものではないかと思い、自戒する年月でもありました。長旅を終えた僕が次に撮るべきは、幼少期より居住し、今なお拠点とし、半ば同一化している東京ではないかと感じました(初沢)」

そこには、移住先の沖縄で知り合った写真家・石川竜一から言われた「初沢さんが東京を撮ったものが見たい」という言葉が響いている。

「被災地東北や沖縄、北朝鮮を、東京人として見て消費する側の一人という前提で巡ってきた。それが政治、経済、マスメディアの中枢である東京に帰った時、あなたはそこで何を撮るんですかという本質的な問いかけとして僕は彼の言葉を受け止めたんです(初沢)」

腰を据えて東京と向き合い出したところでコロナ禍が発生した。感染者および死者数が突出していた東京都民の自粛ぶりは驚異的だった。初沢と近しいジャーナリストの多くも自粛した。不要不急か否かを決めるのは自分自身と考え、初沢は街に出ることを選んだ。満開の桜に春雪が舞う無人の花見の名所・上野公園、営業自粛要請に従う店と抗う店、マスクの下は満面の笑みであろう無邪気に遊ぶ子供たち、五輪の狂騒、コロナ禍とは無関係に晴れ渡る空、バブルの中に納まりきらなかった外国人選手たち、愛する気持ちを自粛できない恋人たち、路上の人々の変わりなき日常、グータッチを求める前首相……写真家は時間も場所も問わず彷徨い続け、東京の今を記録した。

初沢亜利(著者)コメント

コロナ禍とは何なのかを言葉で総括することはまだできません。写真家の仕事は、現実の中で5秒前にも5秒後にも存在しない瞬間から歴史を抽出する作業です。本書所収の168点は様々な判断を躊躇し、右往左往した我々自身の自画像であり、そこには撮影者である私自身の迷いも含まれます。コロナ禍を通じ相互監視は強化されました。誰もが隙を見せたらつけ込まれてしまう神経質な社会はこれからも続くのでしょう。この2年を通じて何が変わり、何が変わらなかったのか。記憶の手引き、次世代に語り継ぐ資料として、この写真集がわずかでも役に立てば幸いです。

| 発行 | 株式会社徳間書店 |

|---|---|

| 著者 | 初沢亜利 |

| 装丁 | 浅葉克己 |

| 仕様 | B5判ソフトカバー、256ページ |

| 価格(税込) | 3,850円 |

| ISBN | 9784198654054 |

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)