2023年4月18日から4月23日までの6日間、イタリア・ミラノで開催された「第61回ミラノサローネ国際家具見本市」。家具やインテリア小物、オフィス家具、照明などさまざまなブランドやメーカーが世界中から集い、毎年多くのバイヤーや業界関係者が足を運ぶ世界最大級の展示会となっている。

4年ぶりに4月期の通常開催となった今回は30万7,418人が来場し、昨年から15%増を記録。合計2,000を超える展示は34%が37カ国から参加、そのうち若手デザイナー550人が参加した企画「サローネサテリテ」には31カ国から、デザイン学校・大学28校は18カ国から参加した。久しぶりに現地にうかがった編集部から見ても、出展社、来場者ともに賑わいが戻ってきている様子だった。

また、毎回同見本市の開催に伴ってミラノ市内ではさまざまな企業やデザイナーによる展示「フオーリサローネ」がおこなわれており、これらを総称して「ミラノデザインウィーク」と呼ばれている。本記事では、今年度のミラノデザインウィークに日本から出展した企業やブランド、出展者に注目し、大きく4つに分けて紹介する。

●ミラノサローネ見本市会場/エウロルーチェ

●サローネサテリテ

●ミラノ市内(1)

●ミラノ市内(2)

フオーリサローネ(ミラノ市内展示)

ロー・フィエラミラノ会場で開催されるミラノサローネ国際家具見本市に対し、ミラノ市内で各企業や個人が展示をおこなうことを「フオーリサローネ」と呼ぶ。ミラノデザインウィーク期間は街のいたるところで大小さまざまな展示が開催されており、デザインへの興味の有無に限らず、多くの人がお祭りのような賑やかさでイベントを回っている様子が印象的だった。

The Thinking Piece

多様な社会課題についてデザイナーに参加を呼びかけ、発信の場をつくるプラットフォーム「The Thinking Piece」。ライターの土田貴宏さん、デザインスタジオ「we+」の安藤北斗さんと林登志也さんを中心に2022年春にスタートした。2022年4月に東京で開催された展覧会では、国内外19組のデザイナーの作品を展示販売し、その収益をウクライナ人道支援のための寄付にあてた。

2回目の展示となる今回は、we+、TAKT PROJECT、本多沙映さん、簑島さとみさん、太田琢人さんの5組によるグループ展を中央駅近くの高架下を利用したギャラリー「DROPCITY」にて開催した。

The Thinking Piece 展示の様子

今回のテーマは、社会的課題の中でも可視化されにくい事象に対する「Obscure solutions(あいまいな解決策)」。廃棄物処理、生活環境の変化、視覚偏重の認識、自然と人工物の関係、そしてデザイン特有の困難といった課題に対し、5組のデザイナーそれぞれの視点から、考えるための作品=ピースが提示された。

■we+

コンテンポラリーデザインスタジオのwe+は、不適切かつ複雑になりすぎてしまった人間と素材の関係の再構築を試みるリサーチプロジェクト「Urban Origin」から3作品「Remains」「Refoam」「Haze」を発表した。

その中のひとつ「Remains」は、素材別の回収が難しいガラスくず・陶磁器くず・コンクリートくずやがれき類といった細かなゴミを使った作品。

we+の作品「Remains」(撮影:太田拓実)

東京近郊の産業廃棄物リサイクル処理プラントにおいて、埋め立てに回されてしまう細かいくずや瓦礫を回収し、それらをさらに細かく粉砕、混ぜ合わせて窯で焼成すると、ガラスくずが接着剤の役割を果たし、新たな素材として生まれ変わる。

廃棄物の中の廃棄物であるリサイクルできないものをマテリアルにできないか?という考えからスタート。表面を見るとまるで地層のような表情が見える(撮影:太田拓実)

we+の安藤北斗さんは、「リサイクルの現状をリサーチしていくといろんな問題があり、たとえば発泡スチロールは輸送にコストがかかっていたり、銅線は資源の枯渇などがあったり。そういうところに目を向けて作品をつくると新しい視点が生まれるのではないかと思っています。既製品として流通する素材は基本的に全部攪拌され、ある種均一な表情になることが多いですが、僕らはゆらぎがあったり手仕事のおもしろさを持っているものに興味があり、いろんなパターンが生まれることを楽しんでいます。

今回の大きな展示タイトルが『あいまいな解決策』ということで、要はデザイナーって解決策を出さなければいけないという認識が強いと思いますが、問いを立てることも必要かなと思っています。今回この会場の作品はすべて問いからはじまっていますが、その意図を感じてくれる人がすごく多いみたいですね」と、来場者の反応を楽しんでいた。

いま興味を持っているのは海洋資源関連で、特に海苔や寒天だというwe+。コンテンポラリーデザインという言葉がしっくりくるデザインスタジオになっている。

■TAKT PROJECT

TAKT PROJECTは、日本のコンテポラリーデザインの祖ともいえる、倉俣史朗氏へのオマージュ作品「Homage to SHIRO KURAMATA-説明ができないこと-」を発表。倉俣氏の作品「Begin the Beguine(1985年)」を題材に、グラスファイバーを使って作品を制作した。

倉俣氏を象徴する素材でもあるガラスを使ったオマージュ作品(撮影:太田拓実)

もともと倉俣氏の「Begin the Beguine」は、ヨゼフ・ホフマンがデザインした椅子にスチールワイヤーをぐるぐる巻きつけて椅子ごと燃やし、スチールワイヤーのみを残したという作品。TAKT PROJECTは「焼く」という行為を引用し、素材をスチールではなくグラスファイバーに変え、焼成した。

焼成前の様子(撮影:太田拓実)

TAKT PROJECTの吉泉聡さんは本作について、「いまデザインは問題解決に大きな注目が集まっていますが、“美しい”とか“気になる”とか、そんな純粋な感情もやはり大切です。ただ、そういったすぐには説明ができない感情を大切にしない社会になっているのではないか?そんなことが日々気になっており、それもひとつの社会課題だと感じています。

倉俣さんの作品は問題解決ではありませんが、観た瞬間に気になってしまい、立ち止まってしまう、そんな大きな力をもった作品だと思います。デザインに必要なそういう価値を忘れさせないでくれる方だと感じます」と、倉俣さんの作品の印象を交えて語ってくれた。

■本多沙映さん

人間がつくるフェイク素材やフェイクの自然をテーマにしている本多沙映さん。フェイク素材は一般的にリアル素材より価値が劣ったりネガティブなイメージもあるが、そういったものがどうつくられるかにフォーカスしている。会場では、いろいろな柄や色のフェイクファーが混ざりあった作品「Cryptid」を壁面いっぱいに展示した。

本多沙映さんと作品「Cryptid」(撮影:太田拓実)

「フェイクファー以外にもフェイクパールや造花などのプロダクションプロセスをリサーチしてきました。今回和歌山にあるフェイクファーの工場も見学させていただいたんですが、本物のように見せるためにいろんな技術が集まっていたりクラフトマンシップがすごく、そういう部分があまり見えてこないのはもったいないなと感じました。

最近は動物愛護の観点でフェイクファーは『エコファー』と呼ばれ、価値が上がってきて使われる傾向もあります。でも実際は石油由来のアクリルでできているものが多く、ちがう面ではエコじゃないなど、一つの方向だけで解決できないような素材を多角的に見せられたら。問題解決という形ではないけど、身の回りの素材がどんなプロセスでつくられているのかを考えさせる作品にできればいいなと思います」。

切れ目が入ってしまったものやサンプル品など、廃棄になる予定だったファーの端材を使用。ファッションで使われるものを使っているため、ビビッドな色や派手な柄が多い

作品は、フェイクファーの端材を使ってつくられた。縫製をせず、フェルティング技術を応用し、ニードルでつつき毛を絡ませながらひとつひとつ手作業で繋ぎ合わせている。

近くで見るとニードルすることによる模様の出方のおもしろさや、ひとつひとつのフェイクファーのクオリティの高さを感じる。ダイバーシティのカオスマップのようにも見えてきて、問題を浮き彫りにさせてくれるような作品。

■簑島さとみさん

簑島さとみさんは、テクノロジーの進化にともない、「ノマド化」している住環境にフォーカス。牛革を使った、インフレータブル(マットレスなど空気を注入して膨らませた膜構造物の総称)なスツール「Inflatable Leather」を発表した。

簑島さとみさんの作品「Inflatable Leather」(撮影:太田拓実)

簑島さんは本作について、「ノマド社会で、身軽に動き回ることが求められる時代になっていると思います。その上で動き回れるような住環境とはなんだろうと想像し、空気で膨らませられる製品なら軽やかに都市と都市の間を移動できるんじゃないかと考えました。

空気を入れて使う製品をリサーチしましたが、マットレスやピローはその場しのぎのものが多く、プロダクトとして長くは置けず、インテリアの主役になれない……。そうではなく、ずっと設置しておいてもいいような『インフレータブル』のあり方を考え、レザーと組み合わせたスツールを思いつきました。自分で膨らませたり萎ませたりボリュームを調整できるのもポイントです」。

実際に座ってみると、弾力や座り心地から思わず笑顔に。子どもの頃に遊具と触れ合った驚きや楽しさを思い出すような製品だった

2枚重なった状態の革を使っているため、触り心地はしっかりしていて、座ってみるとバランスボールに乗ったときと似たような感覚に。人がたくさん座ると真ん中がへこみはじめ、ドーナツ型に変わっていく。人が座ったり時が経つことによる革の経年変化も意識された製品だった。

■太田琢人さん

生命活動やものづくりの根源である「分解」と「生産」をキーワードに、モノとモノの関係性に注目している太田琢人さん。本展では、風鈴のように行動や自然を利用し、音を発生させる装置「Afterglow」を披露した。

太田さんの作品「Afterglow」(撮影:太田拓実)

会場には、金属の性質を利用し、モノに抱くイメージとは少し異なる音が鳴る2種類の装置が並んだ。丸い円盤がついたスタンドのような装置は、円盤を回すと下に取り付けられた金属の輪がこすれて音を発する仕組み。見た目からは想像ができない、風鈴のように澄んで、余韻を感じさせる音が鳴っていた。

金属の輪がこすれ、見た目からは想像がつかない風鈴のような音が鳴る

山本大介/DAISUKE YAMAMOTO DESIGN STUDIO

ミラノデザインウィーク初出展の山本大介さんも、The Thinking Pieceと同様にDROPCITYで個展を開催。産業廃棄物を最小限に抑え、流動的なマテリアルライフサイクルを実現する製品シリーズ「FLOW」を披露した。

FLOWシリーズ(Photo:太田拓実)

「FLOW」は、リサイクルされた建設資材が廃棄され、新たな建設が始まる、いわゆる「スクラップ・アンド・ビルド」が日常的に行われていることに着目してスタートしたシリーズ。建設資材のなかで最も使われ、同時に廃棄される素材である「LGS(Lightweight Gauge Steel)」を主材にしている。

いつか解体されることを前提に空間を構築し、最も純度の高い素材を使って空間をデザインし、解体後にその素材を再利用して新たな家具を再構築するという新しい試み。産業廃棄物を出さない、流動的なマテリアルライフサイクルの実現に挑戦したプロダクトシリーズ。

会場で廃材を再構築するインスタレーションを実施。歴史的な建物を多く残しているイタリアでも、1年間の産業廃棄物の40%が建材だそうで、その問題について取り組まないといけないという意識があるという(Photo:太田拓実)

今回は「FUTURE LANDFILL」というテーマを掲げ、未来をクリエイションするというより、廃棄処理場のような場所に介入し、それをどうやって社会の問題解決につなげていくかというテーマを持っていた山本さん。開催の反響についてお聞きすると、

「来場者の方は、『新しいものをつくり出すことも求められるけど、自分たちがいまあるものを見直していくことのほうが大事だよね』と、言っていただけて、企画への共感を感じます。国内外共通でよく使われる建築資材や『切る』『留める』『削る』というごく一般的な方法を使ったことで、言葉がなくても伝わる作品になったかなと思います」。と、ほがらかな笑顔で対応してくれた。

「元木大輔/DDAA LAB Hackability of the Stool」展

「Hackability of the Stool(スツールの改変可能性)」は、最大公約数のようなデザインの過程で削ぎ落とされてしまった、多様でニッチでささやかな機能を付加していくプロジェクト。モダニズムや大量生産品の良いところはキープしたまま、大量生産品を下敷きに、多品種小ロットで、少しだけ便利で、多様なプロダクトをできるだけ簡単につくるためのリサーチとアイデア集だ。

DDAA展示の様子(Photo:Takumi Ota)

2020年にアルヴァ・アアルトによる名作、Artekの「Stool 60」と、その模造品として世の中に出回るさまざまなスツールを改変する100パターンのアイデアをインスタグラム上で公開。その後、2021年10月には中国・杭州、2022年3月には京都市京セラ美術館 光の広間、2022年4月にはArtek Tokyo Storeで展覧会を開催した。

高架下の広い会場に100のアイデアをインストールしたスツールが並んだ

会場にはずらっとスツールが並び、壁面には会場に並ぶスツールを含む300以上のアイデアスケッチが飾られた。パターンには、座面が時計になっているものやゴミ箱として使えるものなどがあり、多種多様なアイデアのスツールを楽しめた。

グリーン・ワイズ

緑化事業を手がけるグリーン・ワイズは、自然要素と人工物の調和をテーマとした展示「UNNATURAL but NATURAL」を開催した。

会場はミラノのブレラ地区にある同社のショールーム

本展では、同社が取り組むリジェネラティブでサステナブルなグリーンデザイン提案の研究を表現するため、デザイナーの辰野しずかさん、陶芸家の安藤由香さんの作品を緑のインスタレーションと共に紹介した。

リサイクル可能なステンレスと、セラミックという天然素材でつくられたシンプルで彫刻的なフォルムは、そこに組み合わせられる花や植物の美しさと儚さをより一層際立たせると同時に、人工的にデザインされた空間に「不自然に」植物を利用し、「自然」な環境をつくり出し、人間と自然との理想的な共生関係に対して疑問を投げかける展示となった。

辰野さんによる「TAIKI」は、霧や雨など、空や大気の自然をテーマにデザインしたステンレス製のスツールとプランター。一般的に無機質で冷たい印象を持つステンレスに、美しい色と質感をつくることができる日鉄ステンレスアートの鏡面やエッチング、バイブレーションやヘアラインなどの研磨加工を用いることで、繊細で奥行きのあるグラデーションの質感や、自然を思わせる柔らかい印象の表情をつくり出した。

色違いの3つが展示された「TAIKI」。天井や床など植物で覆われた空間に溶け込むような印象があった(Photo:Elisa Biagi)

「TAIKI」は会場内のほか、店舗の外にも設置され、フォトスポットになったり、道行く人が一息つく場所となっていた。中には赤ちゃんのおむつ替えをする方もいて、日常に溶け込んでいるシーンが印象的だった。

陶芸家の安藤由香さんの作品と、グリーン・ワイズがコーディネートした花たち。代表取締役の田丸雄一さんが生み出した、農薬やハウス栽培を使わずに自然栽培で育った花草の茎の部分だけで自立する、「茎道」というデザイン手法で生けられている(2020年にグッドデザイン賞受賞)Photo:Elisa Biagi

YOY

小野直紀さんと山本侑樹さんによるデザインスタジオ「YOY(ヨイ)」は、ミラノデザインウィーク期間中、3カ所に作品を出展。本記事では、ミラノ市内ブレラ地区でおこなわれた個展「WATER/YOY」をレポートする。

本展ではタイトルにあるとおり「水」にまつわる2つの作品を展示した。一つは2022年に東京ミッドタウンで開催された「Salone in Roppongi」展で発表した花器「PUDDLE」。水たまりを意味する名前のとおり、水たまりの形をした平たい透明な器に水を注ぐことで、器と水が一体化して本物の水たまりのように見える花器だ。

水たまりの形をした花器「PUDDLE」

初公開となった照明「TIDE」は、潮の満ち引きをイメージしており、光が満ち引きをする。光が満ちるほど明るく、引くほど暗くなり、調光の機能を果たしている。球型のペンダント照明と円柱型の床置き照明の2種類が展示された。エンジニアリングは、nomenaの杉原寛さんと武井祥平さん、そして中路景暁さんが担当。

「TIDE」。光の満ち引きがゆらゆらと気持ちのいい動きで、見ていると気持ちが落ち着く

今回9回目の出展となった小野さんにミラノデザインウィークの印象をうかがうと、「デザイン好きの人も多く来ていると思いますが、お祭りのような感覚で楽しんでいるように感じます。日本よりデザインに関心のある人が多く、サローネの見本市会場も一部タダで入れたりしますし。以前出展した際は小学校の授業で来ている子がいて、『なぜこれをつくったのか?』と聞かれました。教育の一部にデザインが組み込まれていることを感じます」と、感想を話してくれた。

ジャパンクリエイティブ

日本のつくり手と国内外のデザイナーをつなぐコラボレーションプロジェクトを2011年からおこなってきたジャパンクリエイティブは、素材リサーチプロジェクト「OUR BAMBOO」の展示をトリエンナーレ・ミラノでおこなった。

ジャパンクリエイティブは、日本独自のものづくりの文化や精神の根源は「素材」の豊かさであると考え、2021年からは素材に焦点をあて、普遍的な価値を掘り下げ、学ぶことを軸として活動している。

会場は、デザインや建築、ビジュアルアート、パフォーミングアートなどを一堂に集めた国際文化施設「トリエンナーレ・ミラノ」。歴史的なイタリアンデザインのコレクションや現代アートに特化した図書館、アーカイブ、保存研究室を併設している(Photo:Sohei Oya [Nacása & Partners Inc.])

サミー・リオさんは、持ち運びが可能なランプをデザインし、編組の竹を異素材と組み合わせたインテリア装飾などを手がけるコジマチカラさんとコラボレーション。リオさんは、自身が育ったフランスの町に竹林があったことから身近な素材で、竹を使ったスタディをおこなっていたという。編まれた竹の緻密な影が映える照明(Photo:Sohei Oya [Nacása & Partners Inc.])

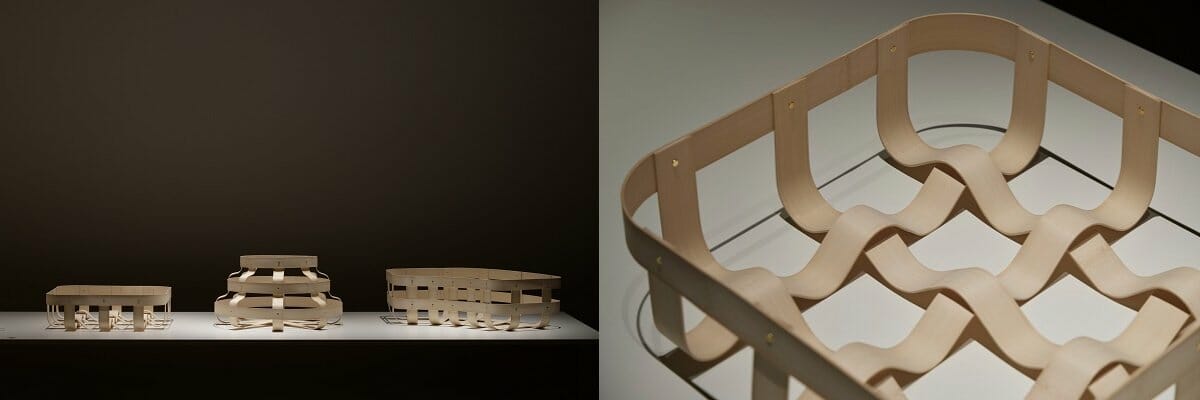

藤城成貴さんは、床に置いて使用する3種類の竹籠をデザイン。太い幅の竹を曲げて格子状に組むデザインは、従来の竹細工の手法だけでは難しく、竹細工職人の東浩章さんが、熱による曲げ加工と、板状の竹を裂いて横にカーブさせる加工を独自に駆使して実現させた(Photo:Sohei Oya [Nacása & Partners Inc.])

「見る人たちが、ここに展示しているものを通して、自然の素材を生活に生かしてきた人の発想や技術の尊さを感じてくれているのがうれしいです。リサーチに重きを置く活動に転換したのは、まだ日本にはほかの地域にない素材がたくさんあり、その恵まれた環境に、デザインに携わる者として向き合っていきたいという思いがありました。リサーチを通して見聞きしたことを本にまとめる予定もあります。今後もシリーズ化してちがう素材のリサーチにも取り組んでいきます」と、話してくれた。

nendo

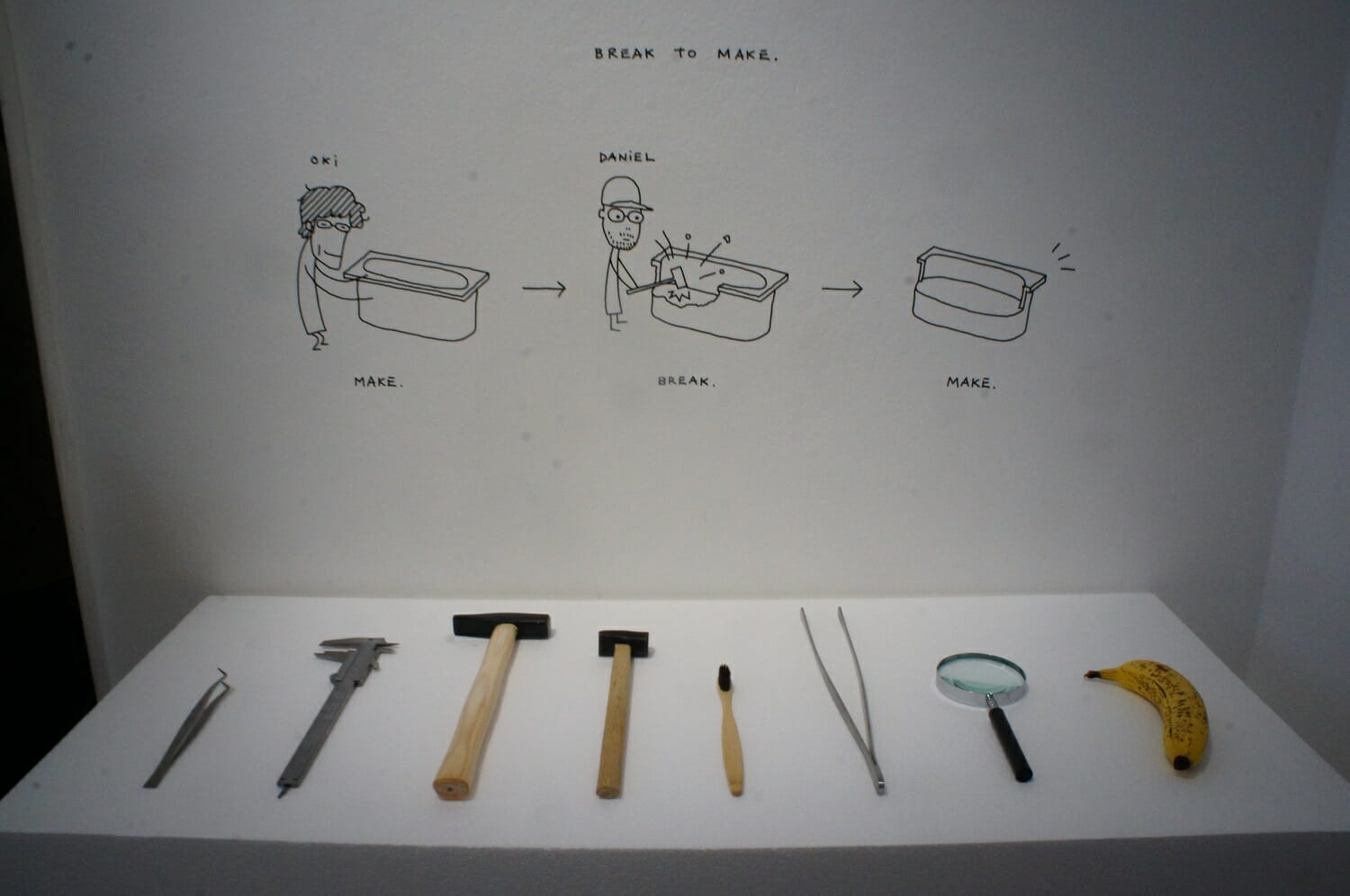

佐藤オオキさん率いるデザインオフィスのnendoは、アーティストのダニエル・アーシャムさんとのコラボレーション展「Break to Make」を、nendoのミラノ・オフィスでおこなった。ダニエル・アーシャムさんは、ニューヨークを拠点とする現代アーティスト。「Fictional Archeology(フィクションとしての考古学)」をコンセプトに、立体作品やインスタレーション、ペインティングなどさまざまな作品を発表している。

展示は完全予約制で、予約はすぐに満員。追加で予約枠が用意されるという盛況ぶりだった

本展では、世界を舞台にさまざまなブランドとのコラボや作品制作をおこなってきた両者の共同作品を披露。nendoはこれまで職人や伝統工芸師、デザイナーなどとタッグを組んできたが、アーティストとのコラボは今回がはじめてとなった。

nendo×ダニエル・アーシャムのコラボ展示

nendoがつくった特定の機能をもたない造形物に対し、ダニエル自らが部分的に壊すことで、新たな表現や機能をもたらした。たとえば、浴槽のようなものからはアームチェアや二人掛けソファが、細長いブロック状のものからはベンチやスツールの用途を感じる造形物に変化。それぞれの色味は、ダニエルの作品に多く使われるパステルトーンの配色で仕上げられた。

一般的に「壊す」というとマイナスな印象があるが、必ずしもネガティブなことではなく、壊すことで新たな価値を創造することができることを提示されたような展示だった。

会場では、2者が本展を仕上げていったプロセス映像が流れており、壊されていく過程などを見ることができた。使用ツールも一緒に展示された

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)