デザインの役割や価値を“みんな”で考えるトークイベントとして、2年半にわたって実施してきた「みんなでクリエイティブナイト」。2019年8月2日の第1回目から実施してきた本イベントの最終回が、2022年2月1日に開催されました。

フィナーレとなる第9回目のゲストは、株式会社DRAFTの代表を務める宮田識さん。「ブランディングとデザイン」をテーマに、株式会社エイトブランディングデザイン代表のブランディングデザイナー・西澤明洋さんとの対談が行われました。

「ブランディングデザイン」という言葉が、現在のように一般的に普及する以前からブランドづくりを実践されてきた宮田さん。そんな宮田さんに最大限のリスペクトを送りながら、ブランディングデザインを専門とするエイトブランディングデザインを設立し、本領域の拡大に挑まれてきた西澤さんと宮田さんとの対話は、まさにブランディングデザインにおける二世代のトップランナー対談といえます。さまざまなゲストを迎え、多様な視点からデザインの可能性についての対話が行われた本イベント、最後のレポート記事をお届けします。

西澤:名残惜しいですが、「みんなでクリエイティブナイト」は今夜で最終回となります。本日のテーマは、締めくくりにふさわしい「ブランディングとデザイン」。そしてスペシャルなゲストとして、ドラフト代表の宮田さんにお越しいただいています。

宮田:よろしくお願いします。

西澤:いやぁ、宮田さんにエイトブランディングデザインの事務所に来ていただけるなんて、僕はもう夢心地です(笑)。自分の人生で、こんな機会が訪れるとは思ってなかったくらい感激しています。あらためて今日はよろしくお願いします。乾杯!

西澤:最終回のテーマについて、ずっとJDNの担当編集の方とお話ししていたんですが、やっぱり僕が専門的に取り組んでいるブランディングデザインを最後のテーマにしたかったんですね。その時に、「西澤さん、誰を呼びたいですか?」という質問に対して、当然のように宮田さんとお答えしました。

「ブランディングデザイン」という言葉は、宮田さんご自身では使われていないかと思いますが、僕らの世代は勝手に「ブランディングデザインといえば宮田さん」とリスペクトしている側面があって。このカテゴリに当てはめさせていただくのが正しいのかはわかりませんが、今日は宮田さん流のブランディングとデザインについてお聞きしたいと思っています。

デザイナーとしての3つのターニングポイント

西澤:それでは早速、宮田さんにレクチャーをお願いできればと思っています。今日のためにスライドまで用意していただいたみたいで、感謝感激です。

西澤明洋 1976年滋賀県生まれ。ブランディングデザイナー。株式会社エイトブランディングデザイン代表。「ブランディングデザインで日本を元気にする」というコンセプトのもと、企業のブランド開発、商品開発、店舗開発など幅広いジャンルでのデザイン活動を行っている。「フォーカスRPCD®」という独自のデザイン開発手法により、リサーチからプランニング、コンセプト開発まで含めた、一貫性のあるブランディングデザインを数多く手がける。主な仕事にクラフトビール「COEDO」、抹茶カフェ「nana’s green tea」、スキンケア「ユースキン」、博多「警固神社」など。著書に『ブランディングデザインの教科書』ほか。

宮田:……終わった仕事はね、実はあんまりみたくないんですけどね。

西澤:あはは(笑)。

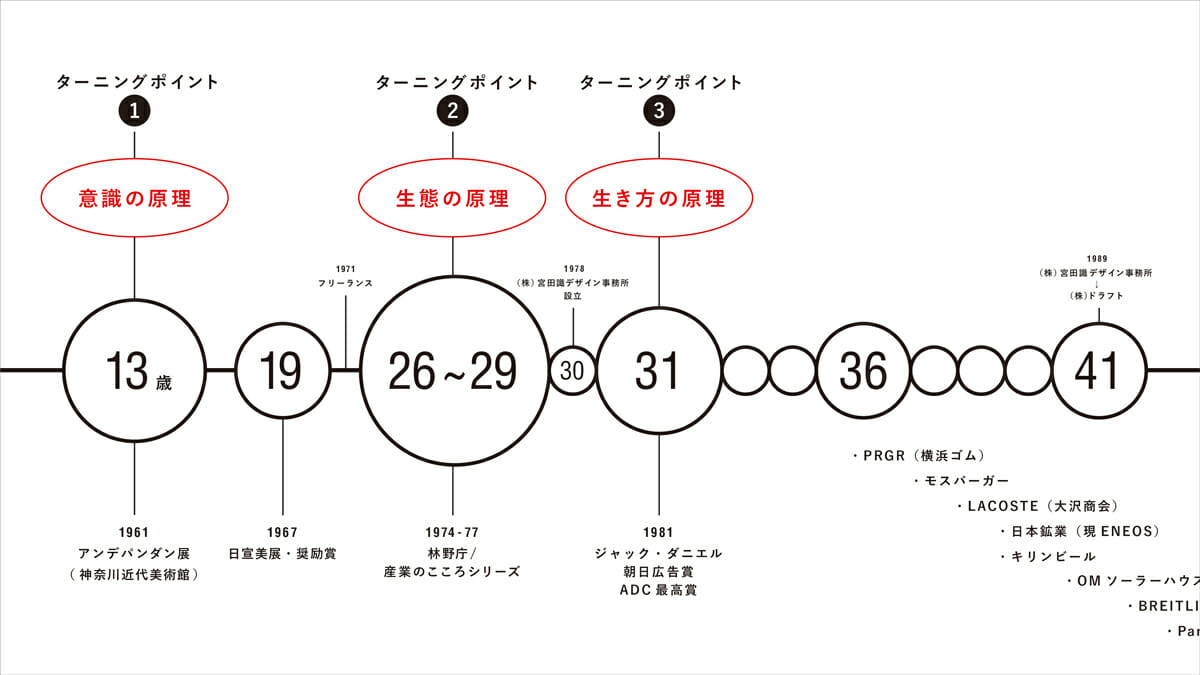

宮田:今日は、僕がなぜブランディングをやってきたのかが自分自身でもわかるように、整理してみた内容をお話ししたいと思います。最初にこの図を見てください。

宮田識 1948年、千葉市生まれ。1971年、NDC退社後フリーデザイナー。1978年、株式会社宮田識デザイン事務所を赤坂に開設する。1989年、株式会社DRAFT(ドラフト)に社名変更とともに事務所を渋谷区東に移転する。2019年12月神楽坂に移転、現在にいたる。2013年、東京芸術大学客員教授。 同年、京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab所長就任。受賞歴ADC会員賞他多数。書籍『デザインするな 』(藤崎圭一郎著)。アイデア353号『ドラフトのいま。』『DRAFT宮田識 仕事の流儀』(花澤裕二編集)。

西澤:年表みたいな図ですね。

宮田:右に「41」、左に「13」とありますが、「13」というのは僕が最初にターニングポイントだと感じた歳です。中学2年生でした。

西澤:すでにその時期にデザインのターニングポイントがあったんですか?早いですね。

宮田:そうですね、13歳。その次は、「26〜29」とありますが、30歳になる前の3、4年にかけて携わった仕事が、僕にとって大きなターニングポイントでした。それぞれ、1つ目を「意識の原理」、2つ目を「生態の原理」としています。

そして3つ目のターニングポイントが「生き方の原理」。1つ目と2つ目の原理をあわせたひとつの答えのようなものが、31歳ぐらいの時に訪れました。そのころに、それまでフリーランスとしてやっていたことを会社にしたんですね。いままで自分がなにをやってきたのか、そしてこれからなにをやっていきたいのかを整理して、これからどうしていこうかと考えたんですね。そこで、「このままのやり方で続けていてもだめだ、考え方を変えよう」と、会社をつくることにしたんです。

それでは、まず1つ目のターニングポイントからお話しします。13歳の頃、中学2年生の夏休みに、桜木町にあった神奈川近代美術館で開催されていた「アンデパンダン」展に出会います。1961年の当時は、アンデパンダンというものがなんなのかもわからないし、展示されている作品もてんでよくわからないものばかりだったんですが、そのことが楽しかったんですね。

そこで展示されていた絵は、いままで観たことがあるものとはまるで違った。僕は戦後の生まれなので、印象派といった戦前の絵画についてある程度は知っていたけれど、そこにあったのは印象派でもなければ、もちろん宗教画でもなかった。

会場に入って左側に進んだ正面に、A3ぐらいの大きさのキャンバスに3本の切れ目のような線が入った作品があった。「こんな作品は見たことがないな」と、画家の名前を記録したんです。フォンタナという画家でした。

そして彼の絵から真っ直ぐ進んで左側のところに縦長の大きな絵があって、題名が「朝の力学」とあった。

西澤:すごくディテールまで覚えてますね。どんな作品だったんですか?

宮田:(マルセル・)デュシャンの「泉」と同じですよ。まぁ、デュシャンのことを知ったのはそれから数年後だったんだけどね。

西澤:ああ、便器の作品で有名ですね。

宮田:なぜこんなわけのわからない絵を出展するんだろうと思った。しかも大きくて、多分、便器の原寸大だったんじゃないかなと思う。デュシャンは、便器をそのまま作品としているわけだけど、あの作品は油絵として描かれていた。そして題名が「朝の力学」。

西澤:そんなの展覧会に出していいのだろうかと思いますね(笑)。

宮田:普通はだめだろうね(笑)。相当なショックがあった。

西澤:展覧会なのでたくさん作品があったと思うんですが、中でもそのふたつの作品だけ覚えているってことはよっぽどですね。13歳の当時は、美術の専門的な勉強をしていたわけではないですよね?

宮田:うん、ただ絵が好きだっただけ。でも、それが強く印象に残って、当時ちょうど進学先の高校を探さなくてはいけない時期だったので、早々に美術系の学校を探しはじめて。そのまま突っ走っていった感じだったね。

西澤:この頃のターニングポイントが「意識の原理」とありますが、具体的にはどのような意味でしょうか?

宮田:そこで観た作品は、いままで観たこともなければ、自分には描けないし、人前に出せないと思うような作品だった。キャンバスを切っただけのフォンタナの作品なんて、よく作品にするなあと。

西澤:自分が思っていた絵や作品の概念との違いを感じた、ということでしょうか。

宮田:うん、その違いがショックで、美術とはなんだろうと考え込んだんですよ。

西澤:早熟ですね。

宮田:その時期から観れるものは片っ端から観ようと思い、結果的にグラフィックデザインと出会うんですよね。後々になって「アンデパンダン」とはなんだったのか調べたんですが、印象派的な絵画が「絵とはこういうものだ」というイメージとして固定されてしまっていた状況に対して、「好きなことをやるのがアートだ」と訴えた運動だったんですね。もともとは、印象派が既存の絵画に対抗するものだったにもかかわらず、印象派自体が固定化されてしまっていた。そのことに否定的な概念を唱えたのがアンデパンダンだった。

西澤:年表では、その次に19歳とありますね。

宮田:その頃は日本デザインセンターで働いていたんですが、日宣美がやっていた作品公募に作品を出したんですよ。

西澤:あ、自分で作品をつくっていたんですね。

宮田:そうそう。当時、日宣美はグラフィックデザインの登竜門とされていて、錚々たるメンバーの方々が審査員を務めるような、入選するのが大変な展覧会だった。なのに、なぜか賞をもらっちゃったんです。

西澤:制作期間はどのくらいだったんですか?

宮田:半年くらいかな。これが当時の作品です。テーマは「破壊」と「誕生」。僕としては、頭の中で浮かんだものを表現していて、アンデパンダンと同じような気分で描いていた。つまり、絵として考えているんじゃなくて、こころを絵にしているような作品。

日宣美を受賞した当時の宮田さんの作品。テーマは「破壊」と「創造」。

西澤:これには「意識の原理」が続いているような気がしますね。商業広告的ではないというか。

宮田:日宣美は、商業美術よりも現代アート的なものの方が多かったからね。広告的な表現は誰もやっていなかったかな。

西澤:日本デザインセンターには何年いたんですか?

宮田:4年。辞めて会社つくっちゃったから。

西澤:早くないですか(笑)。何歳ですか?

宮田:23歳。

西澤:いまの僕らの感覚と全然違いますよね。日本デザインセンターにせっかく入ったのに、そんなひょいっと辞めていく人っていたんですか?

宮田:いやぁ、僕性格悪かったから(笑)。その時の気分としては、ここにいてもしょうがないなという感じで、早く辞めて自分のことやらなきゃなと。

西澤:さっきの年表だと、26〜29歳の時期に、フリーランスを経てターニングポイントを迎えられると思うんですけど、この時期に仕事でなにかいい出会いがあったんですか?

宮田:その頃に偶然林業の方と出会って、本をつくる仕事をしたんです。それがこの本。いまみるとめちゃくちゃ恥ずかしいんですけどね。

『産業のこころシリーズ』(PHP研究所)

西澤:今日は貴重な現物を持ってきていただいています。26〜29歳の頃ということで、結構長い期間やられていたんですね。全6冊のシリーズですか?

宮田:はじめから6冊というわけではなくて、最初は林業の2冊だけだったんですが、つくっていくうちに他の研究所の人たちが「うちもつくりたい」と。この仕事で教えられたことが、いまだに僕の仕事のすべてかもしれない。

西澤:「生態の原理」とありますが、どういうことでしょうか?

宮田:本をつくるにあたって、森、川、海といった生態系について、あらゆることを先生方に教えていただいたんですね。食物連鎖や土壌、気候、水、農業など、当時はなにもわかっていなかったから、僕一人で先生のところへ行って、喧嘩したり、ぶつかり合いながらの仕事でした。先生の話を聞いて、僕はその場で絵を描いて表現しなくちゃいけないんですよ。小学5、6年生用の本として、本の内容に合わせて絵を描いていくんです。

西澤:図版がふんだんに使われていますよね。多分、すごく仕事としてはヘビーですよね。ずっと向き合っていないとできないような。

宮田:ヘビーでしたね。他の仕事はできなくて、ずっとこれをやっていました。覚えることがいっぱいあったからね。楽しんでいる暇はなかったかもしれない。

西澤:さきほどの「意識の原理」では、アートと出会うことで作品の定義が拡大したことがあったと思うんですが、「生態の原理」では、自然というテーマに向き合ったことが、宮田さんのデザインに決定的な影響を与えたということでしょうか?

宮田:そう。いまは多様性という言葉がよく使われるけれど、生態系というのは、いろんな種類の生物が同時に生きていて、互いに影響し合ってる状態のことで、そこで生きているものたちにとって幸せな状態のことなんだよね。場合によっては互いに殺し合ったり、食べられてしまうこともあるけれど、自分も誰かを食べて成長している。それが食物連鎖なんだけど、それが最も活発に動いている状態が多様性であり、つまりはみんなが幸せだということですよね。それは、企業が商品をつくることで大きくなったり、逆に潰れてしまうことと同じですよね。

西澤:この本をつくりながら、そういった考え方をされるようになったということですか?

宮田:うん、そのことを強く感じていた。とてもいい経験だったよね。

西澤:ちなみに僕が生まれたのはその頃なんです。1976年生まれなので。おぎゃーと生まれた頃には、もう宮田さんは2つ目のターニングポイントを迎えてしまっている(笑)。

代理店の仕事を辞めると決めた「生き方の原理」

西澤:その後、1978年にデザイン事務所を設立されていますが、会社化された理由はなんだったんですか?

宮田:13歳の頃の「意識の原理」、26歳から覚えた「生態の原理」、この両方を組み合わせた仕事をしたいとなると、それまでの進め方じゃだめだなと思ったんですね。フリーランスではやれないし、広告代理店とも組みたくない。

西澤:僕らの上の世代は、グラフィックの仕事は広告代理店からの商流が当たり前だったと思うんですが、当時フリーランスをされながら、そのことに疑問を感じていたということでしょうか?

宮田:代理店の仕事だと、クライアントとの打ち合わせも組んでくれないしね。自分が考えていることを、クライアントに話すことすらできない。全然思うようにならないなと。

西澤:結構代理店との仕事はされていたんですか?

宮田:いくつかはやっていたけど、おもしろくなかった。仕事をこなしていくだけだから、自分の考えていることを表現できないし、自由がなかった。だから辞めたいなと。でも食えないだろうなと、どうするんだろうな……って(笑)。

西澤:いやぁ、宮田さんでもそんな時期があったんですね。

宮田:だって、その頃なんてほんの子どもだしね。30歳なんて、なにもできなくて当たり前。でも、ある意味では、だからこそこの選択ができたというのもあるね。もう結婚して子どももいたので、それ以上遅かったらできなかったと思う。奥さんにはいまだに「あの頃は私が食べさせてたんだから」って言われてる(笑)。

西澤:うちもまったく一緒です(笑)。頭が上がりません。

宮田:せっかく自分には覚えてきたものがあるんだから、これを生かすことができないかなと考えた結果、まずは競合をやめて、代理店とは組まないことに決めた。

西澤:コンペもやらない、下請けも受けない、直接クライアントとの取引しかやらないと。当時としてはかなり思い切った働き方ですよね。

宮田:そうですね、馬鹿だよね(笑)。でも、僕の頭の中ではそれしか手がなかった。思い切ってやってみたら、まぁ不思議なもんで、仕事がくるようになった。

西澤:それってなんなんですかね(笑)運なのか、実力なのか。

宮田:それは、決めたからじゃないですかね。

西澤:あーー。なるほど。

宮田:そうしようと決めた瞬間、あらゆるものが変わってくる。決めたからなんだなっていまは思いますよ。

西澤:年表に戻ると、この頃が「生き方の原理」なんですね。

宮田:そう。余計なことをやらないで、直接クライアントと組める方法がないか考えていった。

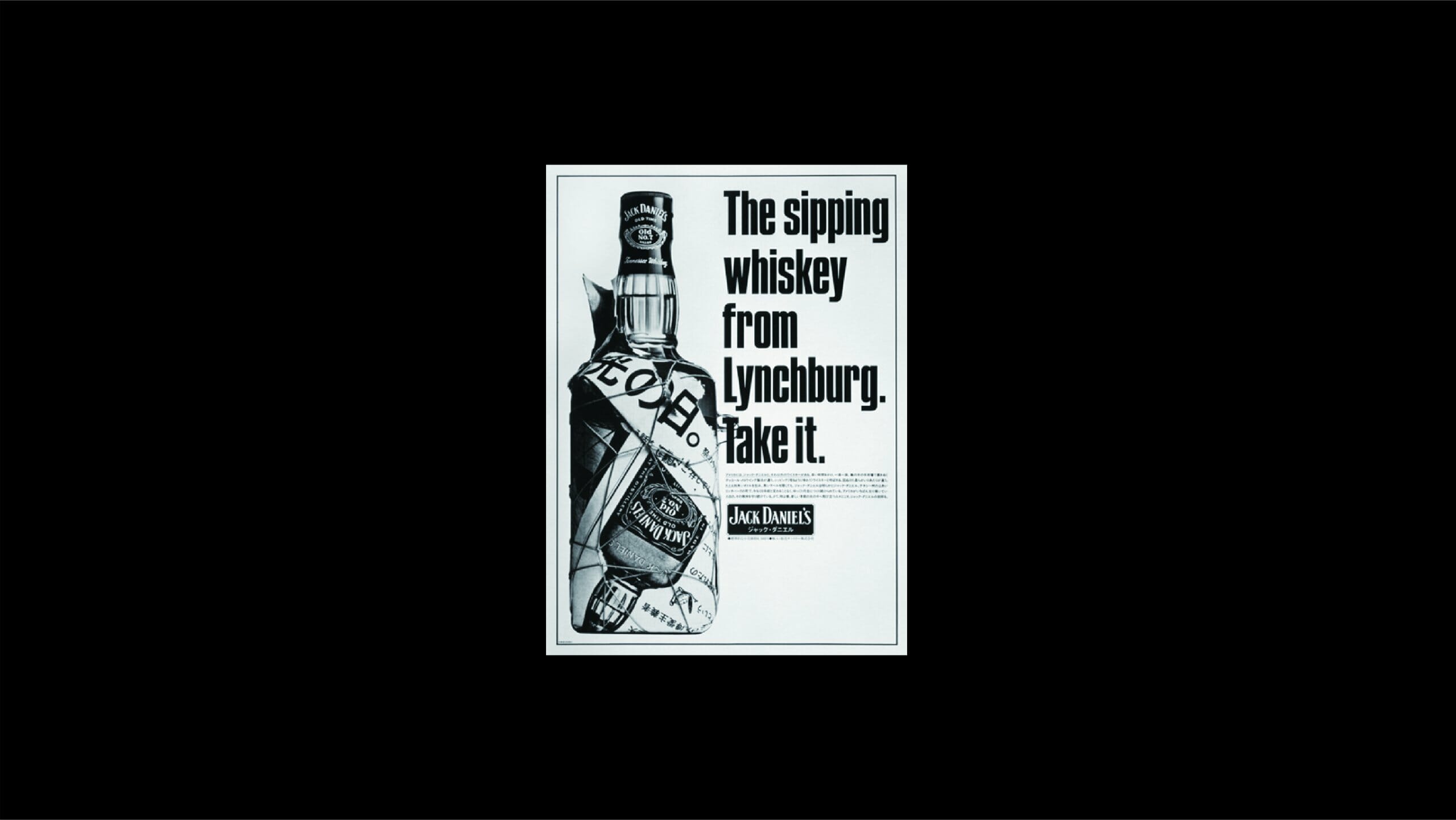

西澤:宮田さんの当時の仕事として有名な作品にジャック・ダニエルの広告がありますが、それも直接受けた仕事だったんですか?

宮田:そう。当時はやることがなかったから、街をぶらぶら歩いた。できるだけ赤坂のサントリーに近いところをね。

西澤:仕事がありそうなところを(笑)。

宮田:ちょうどそのあたりに喫茶店があったから、とりあえず入って、誰か来ないかなと待ってみたり、仲のいいやつに電話をしてみるわけ。すると、みんな忙しい忙しいって言いながら、なにかしら仕事をくれるわけですよ。

で、もらった仕事が、年間3本、朝日新聞の広告を1本100万円でやってくれというジャック・ダニエルの仕事。100万円で、製版代から写真、コピー代まで全部やらなくちゃいけなかった。

西澤:それは大変ですね……。

宮田:大変だよ。確実に予算が足りないので、アイデアを考えるしかない。しょうがないから、お金がかからない方法を探してつくったんです。

宮田さんが手がけたサントリー「ジャック・ダニエル」広告シリーズ

西澤:そしてその仕事で朝日広告賞、ADC最高賞を受賞されていますよね。これはどのくらい続いたんですか?

宮田:4年間くらいですかね。うまくいって、確実に売れるようになったから、予算もガツンとつくようになったので、CMに切り替わってね。それ以降はライトパブリシティがやっていたけれど。

僕は、CMの仕事って分業化しているからあまり好きになれなかった。なぜ部分だけ担当しなくちゃいけないのかと感じていて。代理店の仕事はみんなそうだったから、代理店と組まなければ、そういった仕事はなくなる。その時にもうブランディングという気分があったんだよね。

西澤:「生き方の原理」とは、自分で責任を取って、競合には出ずにクライアントと向き合うという、仕事の仕方が定まったということなんでしょうか?

宮田:定まったというか、味を占めたという方が正しいかもしれない。

西澤:味を占めた(笑)。自分の中でピースがぴたっとハマった感覚はあったんですか?その頃まで、フリーランスの期間は長いですよね。

宮田:7年間は冷や飯を食ってましたよ。でも、やっぱり自分らしい仕事をやらないと意味がないなと、26歳以降に覚えたことをかたちにしていこうと決めた。でも、生態系の話とデザインの仕事は、簡単には結びつかないよね(笑)。だから、自分がしっかりとそれを身体に染み込ませるために、常に考えていなくちゃいけない。考えながらチャレンジして、やってみないといけない。よそ見している暇はなかった。

西澤:自分の足で立って、自分の言葉で発言するということですかね。

宮田:そう。自分の考えていることを磨いていかないと。大したことじゃなくても、磨けば綺麗になる。自分がやろうと思ったことをそのまま続けるんじゃなくて、昇華していかないといけない。身体に染み込ませて、いつでもそれをできるようにならないといけないし、その環境をつくらないといけない。その繰り返しですよね。そうすれば、みてくれている人はみてくれていて、仕事が入ってくるようになるんです。

僕の本『デザインするな』は、これからデザインを覚えようとしている人に向けた言葉ではなくて、ある程度自分のデザインを持っている人を前提した本なんだけど、自分の中にあるものを磨いていくことについて書いている。美術学校を出て、仕事もちゃんとできているデザイナーたちは、ものすごく能力が高いわけですよ。それなのに、何かが足りない、なんだかうまくいっていないと、違うことを探そうとしている。混乱しているんだよね。自分で自分の中に混乱を生んでいる。なかなか自分自身のことが整理されていないから、ふらついている。

ドラフトの若いデザイナーも、みんな同じだけどね。そうじゃなくて、自分の中にあるものをきちんと磨いていくこと。それこそが、デザイナーとして伸びていくための原理なんです。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)