デザインの役割や価値について“みんな”で考えていく、エイトブランディングデザインとJDNの共催イベント「みんなでクリエイティブナイト」。「これからのプロダクトとデザイン」をテーマに、9月28日にYouTube Liveにて配信された第5回目の模様を、 3回に分けてお伝えしていきます。

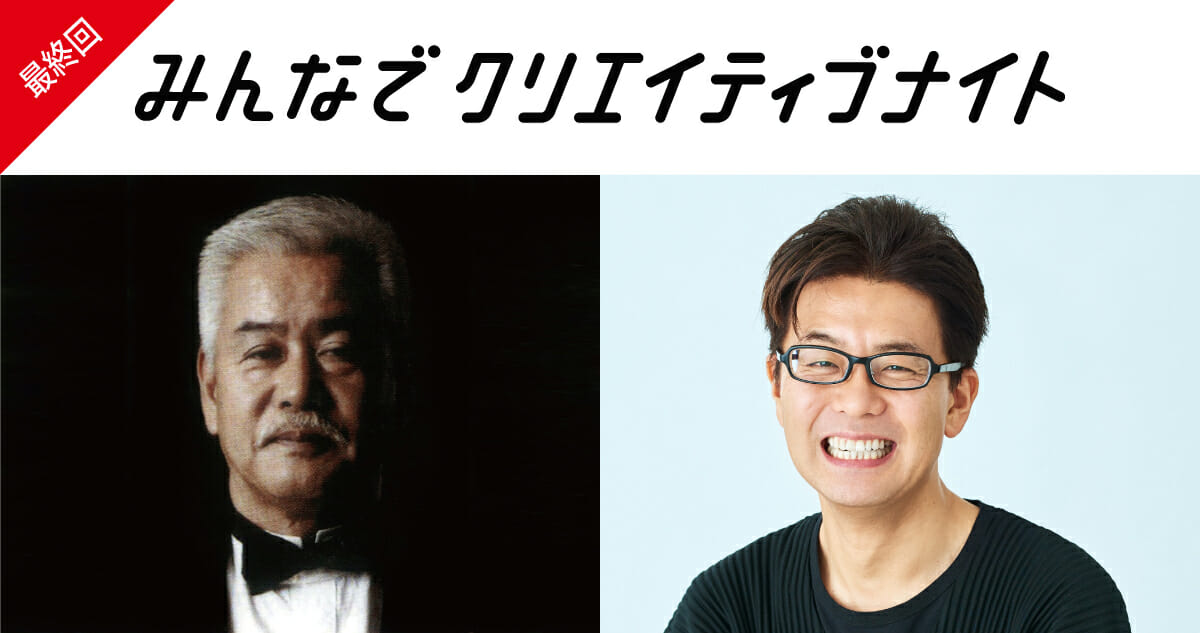

ゲストに迎えたのは、ザートデザイン代表であり、本年度のグッドデザイン賞審査委員長を務めたプロダクトデザイナー・安次富隆さんと、PRODUCT DESIGN CENTER代表のプロダクトデザイナー・鈴木啓太さんのおふたり。ナビゲーターは、エイトブランディングデザイン代表のブランディングデザイナー・西澤明洋さんが務めました。

レポートの前編となる本記事では、安次富さんによるレクチャーをお届けします。

デザインの醍醐味とは、多くの技術と知恵を合わせること

今日は、かなり古いものから最近のものまで、4つのデザインについてお話したいと思います。この4つのデザインは、私のデザインに対する考え方を変えた事例です。

安次富隆 プロダクトデザイナー 沖縄県生まれ。1985年に多摩美術大学卒業、ソニー・デザインセンター入社。テレビ、オーディオ、ビデオなどのデザインを担当。1991年にザートデザイン設立。2008年より多摩美術大学プロダクトデザイン専攻教授。2000年より日本デザイン振興会グッドデザイン賞審査委員。現在はプロダクトデザインの他、地場産業開発、デザイン教育など総合的なデザインアプローチを行なっている。

まずひとつ目は、だいぶ古いものですが、ソニーでデザインしたビデオデッキです。

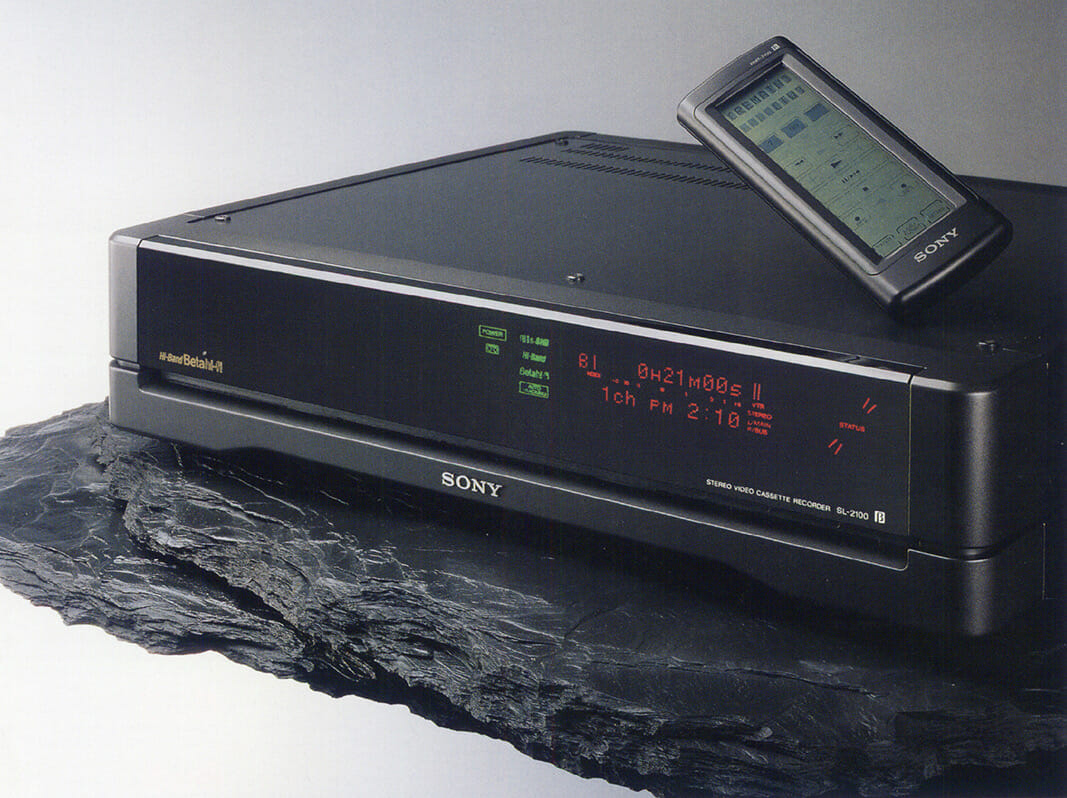

ベータマックスビデオデッキ「SL2100」

いまはご存知ない方もいらっしゃると思いますが、ビデオにはベータマックスとVHSという2つのフォーマットがありました。当時のビデオデッキは、蓋を開けるとたくさんのファンクションキーが出てくる複雑な機械でした。

当時、ベータマックスのシェアは、数パーセントしかない状況だったのですが、ベータマックス誕生15周年を記念して、ソニーの創設者でベータマックスの生みの親の井深大さんと、熱烈なソニーファンの方々に喜んでもらおうと、ベータマックス15周年記念モデルが企画されました。

ところが、開発予算も少なく、人手も時間もかけられない。それでも「画期的なデザインをしてくれ」という企画だったんです。ただ、それではあまりにもデザイナーがかわいそうだということだったのか、なぜかタッチパネルデバイスだけは使っても良いと言われました。

いま、タッチパネルはスマホなどで当たり前に使っていますが、当時は目の不自由な人には使いづらい問題があるデバイスだと誰もが思っていました。なので、私も最初はタッチパネルを使うことに抵抗があったんです。でも、思い切ってフルタッチパネルにすることで、未来的なデザインに挑戦したいと思うようになりました。

そこで閃いたのが、透明なタッチパネルを使ったフロントドアです。ドアが閉じた状態では本体の表示が見えているが、ドアを開くとタッチパネル上のスイッチが表示されるというアイデアです。透明インクでスイッチ類を印刷し、フロントドアが開いた時だけ、ドアのヒンジ部から光を当てれば、インクが光りスイッチが浮き上がると考えたわけです。

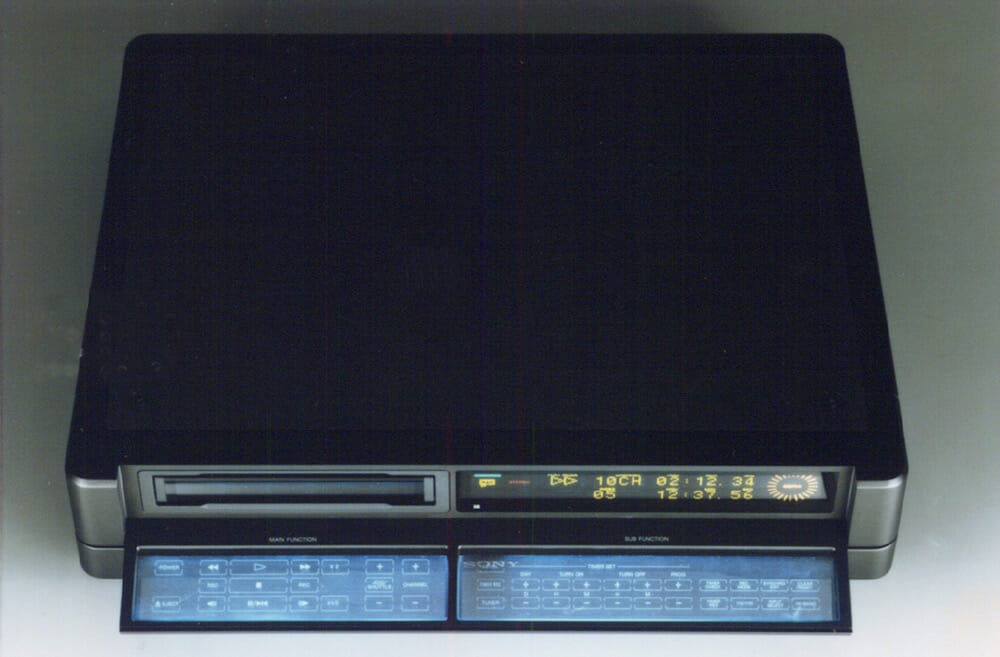

そのデザイン案を見たエンジニアから「君がつくれるならやってもいいよ」と言われたので、頑張って機能するモックアップを作りました。モックアップで実現したものだから、エンジニアもつくらざるを得なくなった。

「SL2100」のモックアップ

そこから急に製品化に向けて盛り上がっていったのですが、この1台で100以上の特許が出るくらいのものになりました。

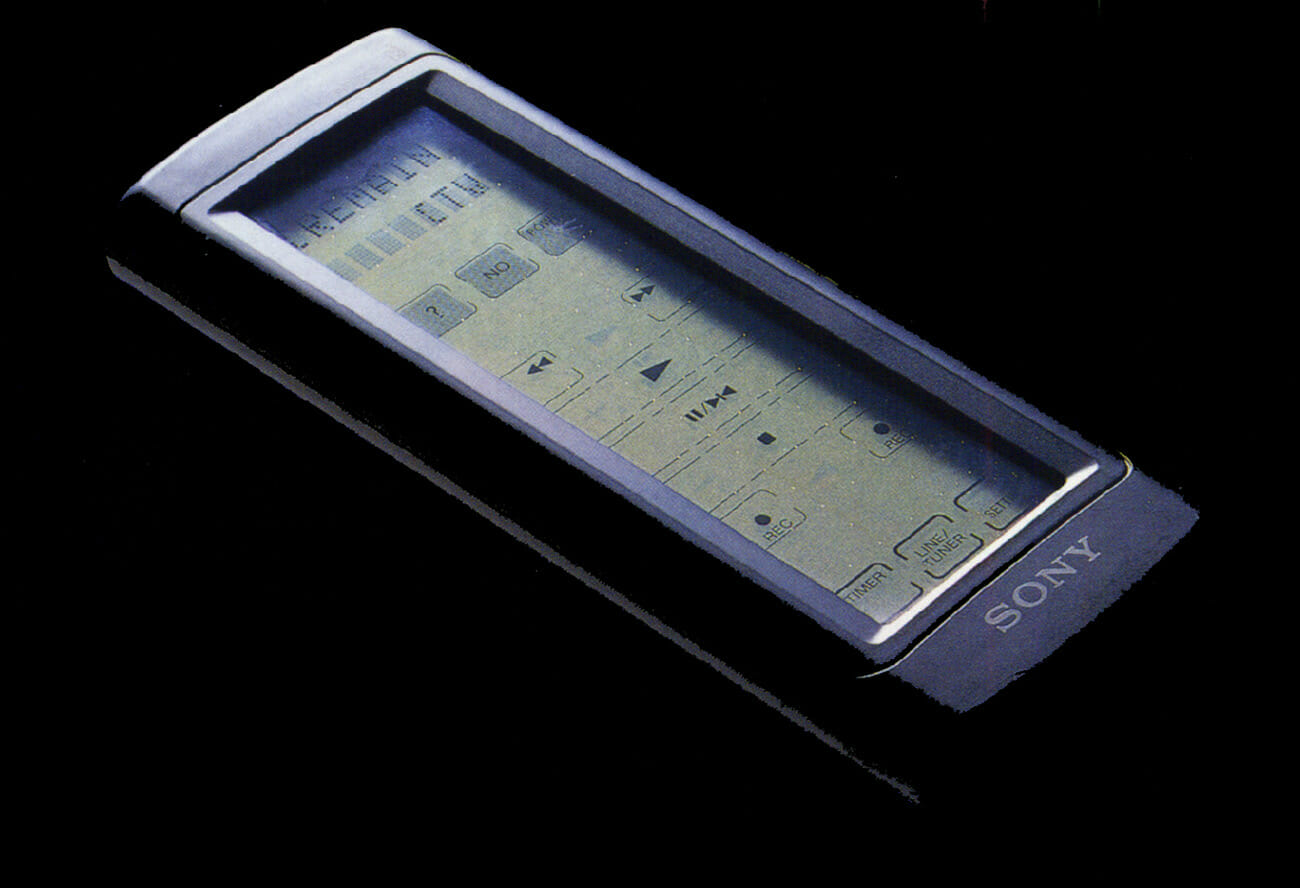

リモコンもタッチパネルなのですが、早送りと巻き戻しをスワイプしてできるように考えました。いまはスワイプ操作は当たり前ですが、当時はそのような操作方法はありませんでしたから、世界ではじめてスワイプ操作を考えたのは僕だったのでは?と思っています。

「SL2100」のリモコン

当時のコアメンバーは、企画、営業、機構設計と電気設計のエンジニア、そしてデザイナーの5人でしたが、最終的には1万人くらいの人たちがこのビデオデッキの製品化のために動いているのを肌で感じたんです。

ボディーは小糸製作所がつくり、液晶はシャープ、LEDはオリジン電気、リモコンは松下電器と、日本有数のメーカーが協力してくれた。ですから、製品になるときに「本体にソニーのロゴだけを入れるのはいかがなものか……」と、関わった企業すべてのロゴを入れることを提案したのですが、みんなに笑われて却下されました(笑)。

この仕事での気づきは、「多くの人たちの知恵と技を合わせることがデザインの力になる」ということでした。

職人技もハイテク

次の事例は、竹製のカトラリー「Taketlery」です。「Taketlery」は、竹製のスプーンとフォークが欲しいと思ったことがきっかけでデザインしたセルフプロダクションのプロダクトです。

「Taketlery」

日本人の食生活は、和洋折衷ですよね。たとえばパスタはイタリアから入ってきた料理ですが、醤油味のパスタやたらこパスタなど、和風パスタもあります。和風のパスタは漆のお皿に盛り付けて食べたい。そのときに金属のスプーンとフォークでは、漆に傷がつくので具合が悪い。なので、素材として強い竹製のカトラリーがあったらいいなあと思ったんです。

竹製品をリサーチしている時に、工業デザイナーの秋岡芳夫さんがつくった「モノ・モノ」というお店で、素敵な竹製の和菓子用フォークに出会いました。このフォークをつくっている人に私が考えているカトラリーをつくってもらいたいと思い、当時「モノ・モノ」のオーナーだった山口泰子さんにお願いして紹介して頂いたのが、甲斐治夫さんという竹職人でした。

甲斐さんは匠の技をお持ちの竹職人です。特にこのスプーンは、エッジのところに、わずかながら竹の皮が残っている。この竹の皮が残っているために、ものすごい強度があるんですね。私はずっとこれを使っていますが、割れたことがありません。このような繊細な細工ができる竹職人は、甲斐さんしかいらっしゃらないので、甲斐さんがお亡くなりになったことでつくれなくなってしまいました。

「Taketlery」は、直径20センチほどの孟宗竹(モウソウチク)を材料にしています。それを甲斐さんは、バンドソーという機械で外形を荒どりして、小刀だけで仕上げています。それを月に何百本もつくることができたんです。

一般的にハイテクというとデジタル機器やロボットのようなイメージがありますが、甲斐さんに出会って、職人の高度な手技もハイテクだと思うようになりました。「デジタルと手技のようなアナログのハイテクを合わせていくことが、デザインを進化させる」と考えています。

多様性を許容し、共通性を見出すこと

これは「HiHill」(ハイヒル)という、私の中では一番ながく、いまでも続いている富山県高岡市の伝統産業振興を目的とした仕事です。

「HiHill」のマテリアルプレート

1,999年に富山県の高岡市デザイン・工芸センターの金子隆亮さんに呼ばれたんですが、その時に「毎日1社ずつ倒産しています」と、高岡市にある大小600社ぐらいの鋳物や漆の企業や職人たちの現状を伝えられました。それを何とか救って欲しいというのがデザインの依頼内容でした。

その時、売れそうなデザインをひとつ出したところで、600社を救うことはできないと思ったんです。地場の力を活かし、継続的なデザイン力を構築することを指標として提案しました。具体的には、地元の職人さんたちや問屋さんたちがデザイナーになる仕組みづくりです。誰もがデザイナーとなれば、自ら商品の企画から、設計、製造、流通、販売に至るまで自力で行うことができると考えたからです。

私の計画は、少し大げさですが、1,000年をかけて「高岡式」をつくることでした。ただ、すぐにでも策を講じなければならない状況でしたので、1,000年は超長期の計画、100年を長期計画、10年を中期計画、1年を短期計画として区分けし、高岡市デザイン・工芸センターの高川昭良さんらと一緒に未来の年表をつくって、いろんな実験をすることからはじめたんです。

当時の実験の様子

高岡の600社それぞれに個性がありますので、個性を生かしながらも、高岡らしさが見えてくるデザインを目指しました。最終的には、高岡の伝統産業の特徴である加飾の技術を広く知らせるべきと考え、漆と金属の加飾の技法見本として「マテリアルプレート」をつくりました。

それをIPECという見本市に出したところ、とても大きな反響を呼び、これまで仏具や茶器などをつくっていた高岡に、様々な仕事が依頼されるようになったんです。自動車や家電メーカーからの依頼もありました。また、高級ブランドのショップの壁面を、高岡の職人さんが現場に行って漆を施すといった、今までにない仕事のやり方が生まれた事例もあります。このようなビジネスにつなげることができたのは、株式会社t.c.k.wの立川裕大さんのおかげだと思います。

Design:INTENTIONALLIES

マテリアルプレートの技法見本は、HiHillに関わったメーカーや職人さんたちそれぞれの得意を活かしてつくられています。ですから、一枚一枚、個性的な特徴があるのですが、全体を俯瞰してみれば、なんとなく統一感もある。それが高岡らしさだと思いました。

この仕事を通して、「多様性を許容し、そこに共通性を見出すことが、デザインの深さになる」と考えるようになりました。

ものは多様な物語を生むメディアとなる

去年、表参道の「5610」というギャラリーで、「プロダクト・データ・マイニング」というテーマで、デザイン研究の展覧会を開催しました。展示空間のデザインは、トネリコの米谷ひろしさんにお願いし、展示物は、来場者が手にとって触りながら見られるようにしました。

展覧会の様子 Photo:Daiki Morita

誰でも素敵な貝殻や石ころ、落ち葉などを拾ったことがあるのではないでしょうか?私の場合、小さい頃からその癖があって、数えきれないくらい拾ったものがあります。ところが、サルはそういうことをしないということに、ふと気づいたんです。

進化論的には、不要になった能力は退化すると言われています。たとえば、電卓を使っていると暗算力は衰えますよね。直感的に惹かれたものを拾う行為はヒトしかしない。きっと古代人も同じようなことをしていたに違いない。その能力が退化していないのは、それがヒトにとってとても大切なことだからなのではないか?と考えたわけです。

なぜヒトは何の役にも立ちそうもないものに惹かれて拾うのか?と考えたとき、直感的に拾ったものには、何かとても大切な情報が含まれているのかもしれないと仮説をたてました。そして、拾ったものに含まれている情報をもっとクリアに見たいと考えて、拾い集めたものを丁寧にクリーンナップし始めたのです。

これがやってみるととても難しい。そのものが内包している大切な情報を壊してしまわないように、傷や汚れであっても、取り除くものと残すものを慎重に吟味して作業しなければならないからです。クリーンナップに2ヶ月くらいかかったものもあります。そうやってクリーンナップを終えたものは、さらに魅力を発するようになったんです。それは単に美しいとか、面白いかたちといった魅力ではなく、私の想像力を掻き立て、様々な物語を想起させてくれる魅力とでも言いましょうか。

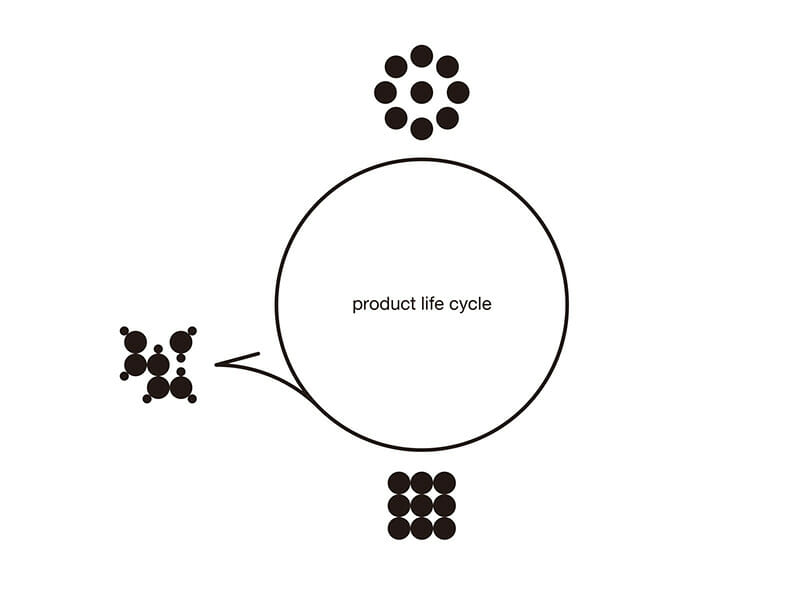

この図は、プロダクトのライフサイクルを表しています。全てのものは粒子から生成されてカタチになり、再び粒子に戻るというライフサイクルを描いています。

私が拾っているものは、粒子に戻る過程にあるものです。そこには、そのものが経験した膨大な情報が内包されているはずです。そのものに刻まれた経年変化や傷、汚れは、そういった情報の痕跡と言えます。しかし、その痕跡から得られる情報は、科学的な根拠だけでなく、想像力によっても引き出されるべきと考えています。それは考古学者がやっていることに近いかもしれません。

空を見上げて明日の天気を予測したり、動物の足跡を観察して獲物を追いかけたりといったことを昔の人たちは行っていたわけですが、そういう能力をもう一度磨く必要があるのではないでしょうか?

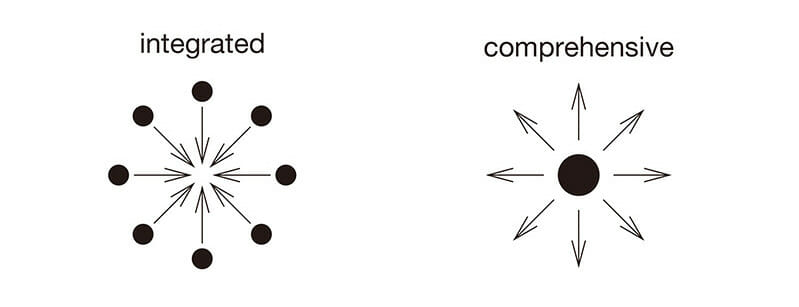

いま、私たちはコンピュータに頼る時代に生きています。AI(人工知能)がさらに進化すると、全てコンピュータが考えてくれる時代になるかもしれません。コンピュータが行なっているのは、複数のデータから最適な解答を求めることです。それを図で表すと下の図の左側のようになります。これがデータマイニングと呼ばれるものです。ネットショッピングをしていると、勝手に好みの商品を紹介してくれるシステムは、このしくみによるものです。私が拾ったものから情報を得る方法を表すと図の右側のようになります。

たとえば「1+1」の答えは「2」しかありません。これがコンピュータによる統合的(integrated)なデータマイニングです。しかし結果が「2」なる答えは、0.2+1.8、0.4+0.7+0.9、1/3×(1+2+3)などなど、無限にあります。

コンピュータにもこの答えのバリエーションはつくれますが、面白い答えや美しい答えを創造することはできません。これが、あるものを包括的(comprehensive)にとらえて、無限の情報を引き出すデータマイニングです。

この「2」に相当するのがプロダクトです。ですから、「ものは多様な物語を生むメディアとなる」だと思います。ヒトはそこから様々な情報を創造する能力が備わっているに違いありません。

私たちがより良い暮らしをつくるためには、integratedとcomprehensive、両方の思考が必要だと思います。ところが現在は、全てをコンピュータに頼りきったintegratedな回答だけ得ようとする流れになっていると感じています。近い将来、病気や怪我で病院に担ぎ込まれた時、その人の様々な情報をAIが精査し、医療方法だけでなく、そのひとに負担して良い医療費なども知らせてくれるようになるかもしれません。そういう世の中になることが果たして良いのか?という疑問と、危機感を抱いたことが、このデザイン研究の背景にあります。

「ものを拾う」という能力が退化せずに残っている理由は、人がものから直感的に多様な情報を得る能力が、デジタルテクノロジーとの協働による次の進化のために不可欠だからなのではないでしょうか。

本日お話した4つのデザインの経験から、今後のデザインにとって重要なことは「交感すること」ではないかと思うに至りました。

デザインでは人や社会のためになることを考えることが大切です。しかし一方的な思いだけでデザインしてはうまくいきいません。かと言って、他者の望みに合わせるだけだと、創造になりません。感覚や感情といった感性と、感思や感得といった理性を交感しあい、デザインの許容範囲を探っていく必要があります。交感する相手はヒトだけではないでしょう。自然やモノとも交感し、お互いに折り合いがつけられる範囲を探ることがデザインに求められていると思います。

編集:堀合俊博(JDN) 写真:深地宏昌(エイトブランディングデザイン)

【関連記事】

・工芸から3Dプリンティング、感染症対策まで。プロダクトデザイナー・鈴木啓太のいまとこれから:第5回「みんなでクリエイティブナイト」レポート(中編)

・これからのプロダクトデザインに求められることとは?:第5回「みんなでクリエイティブナイト」レポート(後編)

【次回で最終回!】

2019年8月2日の第1回目開催より、2年半にわたって実施してきた「みんなでクリエイティブナイト」ですが、次回の開催で最終回となります。

本イベントのフィナーレとなる第9回目は「ブランディングとデザイン」をテーマに、日本のブランディングデザインを代表するおふたりの仕事を振り返りながら、今後のブランディングデザインの可能性について、宮田さんと西澤さんに語り合っていただきます。

また、今回も登壇者への質問を事前に受け付けています。トークセッションのトピックとして取り上げさせていただきますので、ぜひ質問をお寄せください!

質問投稿フォームはこちら:https://forms.gle/9UzW4vX3EjW7HCBS8

※質問受付締め切り:1月31日(月)

■開催概要

第9回テーマ:「ブランディングとデザイン」

開催日時:2月1日(火)18:00~19:30

会場:YouTube Liveにてオンラインでの開催

参加費:無料

申

込:リンク先より詳細をご確認ください

https://www.8brandingdesign.com/event/contents/creative-night/minna09/

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)