アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガの4部門において、優れた作品を顕彰するとともに、受賞作品の鑑賞機会を提供する「文化庁メディア芸術祭」(以下、メディア芸術祭)。1997年の第1回から始まり、24回目を迎えた昨年は、世界103の国と地域から3,693点に及ぶ作品が集まった。

アニメーション部門の大賞を受賞したのは、湯浅政明監督の『映像研には手を出すな!』(以下、映像研)。「月刊!スピリッツ」(小学館)で人気を誇る大童澄瞳のデビュー作をアニメーション化した本作では、主人公となる3人組が本格的なアニメ制作にチャレンジする姿が描かれている。アニメーションならではの迫力と、細部にわたる筆致のおもしろさが人々の心を打った作品だ。

これまでにも、『マインド・ゲーム』『夜明けを告げるルーのうた』『四畳半神話大系』が大賞を受賞し、手がけたアニメーション作品の数多くがメディア芸術祭にて受賞を果たしている湯浅政明さんに、制作の裏側をはじめ、アニメーションへのこだわり、受賞を振り返った上でのメディア芸術祭への思いなどをうかがった。

アニメーションづくりの醍醐味を体現する3人の主人公

――『映像研』のアニメーション化企画が始まった経緯から、お聞かせください。

よくエゴサーチをするんですけど、「湯浅がアニメにしたらおもしろそうな漫画がある」という発言を見つけて知ったんです。実際に読んでみたらおもしろくて、アニメーションづくりの醍醐味が表現されているなあ、と感心して。しかも、一般に人気があり、売れていることが意外でもありました。

湯浅政明 アニメーション映画監督。映画『マインド・ゲーム』で2004年に監督デビュー。第8回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞、第59回毎日映画コンクール大藤信郎賞を受賞。『ピンポンTHE ANIMATION』がTAAFアニメオブザイヤーグランプリ。2013年にスタジオ サイエンスSARUを立ち上げ、自社で制作した映画『夜明け告げるルーのうた』がアヌシー国際アニメーション映画祭にてクリスタル賞を受賞。『夜は短し歩けよ乙女』が日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞、オタワ国際アニメーション映画祭でグランプリ、配信されたシリーズ「DEVILMAN crybaby」がCrunchyrollアニメオブザイヤー、最優秀監督賞を獲得。映画『きみと、波にのれたら』では上海国際映画祭アニメーション最優秀作品賞、シッチェス・カタロニア国際映画祭アニメーション部門最優秀アニメーション長編映画賞。『映像研には手を出すな!』でも多くの受賞を果たし、スタッフに「賞だけは取る監督」と揶揄されている。2020年にサイエンスSARUを退社。『犬王』の監督後、充電期間に入る。その他の監督作は『四畳半神話大系』『ケモノヅメ』『カイバ』『日本沈没2020』など。

これまで、『SHIROBAKO』みたいにアニメーション業界の裏側を描いた作品はありましたが、『映像研』では普遍的な「物事を成し遂げる過程の人間関係」を描いていて、アニメーションの行程も分かりやすく示しながら、ピンチをパッションで成功に導く登場人物たちの姿が描かれているのかなと思いました。制作時のいろんな状況におけるクリエイターの思考に特化していて、アマチュアながら、スケジュールや予算、仕事としての成り立たせ方、現場の維持の問題に対峙してゆく姿に、共感する部分がたくさんありましたし、それを機転で乗り越えていく爽快感がありました。

それは専門的な知識がないとピンとこない内容かと思っていましたが、多くのクリエイターに響き、一般にも広く届いていると知りました。ずっと「メジャーってどういうことなんだろう?」と考えながら仕事をしてきたので、今回みたいにニッチだと思ったものが逆にメジャーに含まれるものだったりすると、「えー、そうなんだ!?」って驚きがありましたね(笑)。

――アニメシリーズとして製作するにあたり、まずはどのようなことから考えはじめましたか?

原作の3巻までが、3人の主人公、浅草、水崎、金森をひとりずつ一冊で掘っていく内容になっている気がして、大童さんも今後人数が増えても3人を中心に描いていくつもりとおっしゃってたので、そのまま今回のアニメシリーズでは3人を中心に、そこまでを映像化するのがいいんだろうと思いました。

『映像研には手を出すな!』主人公の3人。左から、浅草みどり、金森さやか、水崎ツバメ。©︎ Sumito Oowara, Shogakukan / Eizouken Committee

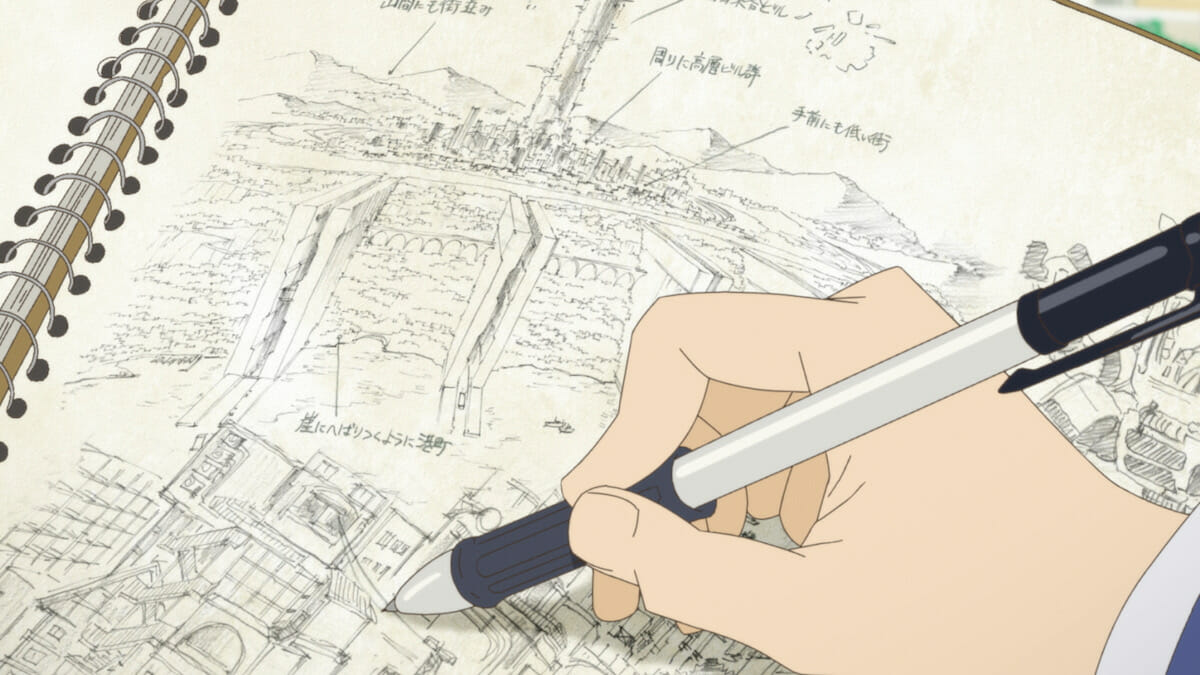

浅草氏(※編注:映像研では登場人物同士が名前に「氏」をつけて呼び合っている)が行なっている、頭の中で考えたものが映像としてかたちになっていく醍醐味こそ、自分がアニメーションをつくっていく原動力にもなっているので、それを今シリーズの中心に据えて表現することで、アニメーションをつくったことがない人にもなんとなく伝わるものになるといいなと思いました。舞台となっているのは「映像研究同好会」という学校の部活動ですけど、部活動といいながら、ほとんどやっていることやしゃべっていることは、実際のアニメーション制作現場に近くて、それがこの作品のおもしろさだな、と。

これまで自分が担当した作品との大きな違いは、原作の『映像研』は現在も続いている、今まさに世の中でウケている漫画、ということです。なので、基本的には原作に沿っていれば外すことはないので、アニメーション化するにあたって何かが足される場合、いまつくっている自分たちが感じている要素が入ってくるといいのかな、と思いました。

――ご自身が普段向き合っているアニメーションの現場が物語の題材だからこそ、より掘り下げて見せていくようなことも考えたのでしょうか?

実際にアニメーションスタジオに入って仕事をしていない原作者の大童さんがここまであるあるを描いているなら、アニメーションを仕事にしている僕らは、それ以上のあるあるを入れていかないとなきゃいけないんだろうな、とも思っていました。そういったとき、つい仕事ならではの苦労を描きたくなるんですが、意外と苦労を描き過ぎていないところが原作のウケてる要因だと思ったので、苦労は隠すでもなく、要所要所は埋めながら、主人公たちが苦労だと考えてない案配を目指しました。

この作品の魅力は、実質的な問題に直面しながらも、3人の主人公たちが機転を利かせて、無邪気な子ども心を維持したまま発想の転換で乗り越えていくところ。情熱タイプの水崎と、現実的な金森、そして情熱寄りだけど、それだけでは作品がつくれないことがわかっている監督タイプの浅草という、3人それぞれが別のタイプなので、そのバランスを意識しました。特に、現実的な視野を持ってプロデューサー的に立ち回る金森という存在がいることがこの作品において新鮮なところで、キャラクターとしても魅力的ですよね。実際にこの3つの考え方がないと仕事場は大変になりますし、プロのクリエイターとして生きていくためには、3つの要素を1人で持っていないとやっていけないと思うんですよね。

――湯浅監督自身が、どのタイプにより近いかと言うと……?

アニメーターになりたての頃は、水崎タイプ(笑)。上手くなりたい、思うように動きを描けるようになりたい、という気持ちがとても強くありました。この仕事で食っていけるかも心配でしたし。しかし、なかなか思うように描けなくて、上手く描きたい気持ちとスケジュールの調整をどうやったら両立できるんだろうとか、仕事として成立するためには金森氏のような考え方が必要になってきて。

その後『クレヨンしんちゃん』で設定をつくることを頼まれて、スケッチブックにアイディアをたくさん描いていったのが転機になって、いろんなことを調べて、知ることが楽しみになり、そこで初めて、考えたものが実際にできていく醍醐味を知りましたし、浅草の様に「世界をつくりたい」と思うようになりました。監督になると、演出やストーリー、媒体としてどう観客に見られているか考えるようになって、より良いコスパを目指して、なるだけ無理をしない方法をいつも考えていました。それでも大変にはなるので。

「こんな風にやりたい」と情熱がほとばしりそうになるところがあっても、客観的に「作品のスケジュールやタレントの数、賃金、内容では無理だな」となると、やりくりをしなくちゃいけないんですよね。理想的な環境がなかなか掴めないままくりかえし試行錯誤していると、そうすることもまた楽しくなってくるというか、ただ無理して頑張っても乗り越えられない壁を、アイデアや機転で乗り越えたり、逆に前より良くできる瞬間があるんです。もっと良い、思ったものができるような環境を目指してスタジオも自分たちでやってみたりして。そういった「自分もそうだったな」といった経験も、『映像研』には入っていきました。

みんなが「自分の作品」だと思えるようなチームづくり

――『映像研』ではどのようなチームで製作に取り組まれましたか?

今回もいろいろな人を登用しました。ほとんど経験がないスタッフでも、得意なところを生かしてやってもらって、成長してもらおうと思って。シリーズに初めて参加する人も多かったので、みんな悪戦苦闘しながらつくっていたんじゃないですかね。特にシリーズや長編アニメーションは大勢でつくるものなので、それぞれがいいところを出し合っていいものがつくれたらなといつも思っています。

――具体的には、スタッフに自由を与えつつ、その上で湯浅監督が全体を見ていく進め方なのでしょうか?

それが理想ですが、近年はそれが簡単ではないですね。能力のありそうなスタッフにはある程度任せてみようと思いますし、分からない人でもフォローしながら任せてみようと思いますが、脚本をつくって行く中で全体を想定しつつ、設定やコンテ、作画などが、ある程度こちらが考えたライン(方向性)に沿いながらそれぞれが得意なことをやってくれるのがチームワークとしていちばんいいと思うんですけど、みんな、なかなかラインに入ってこないから(笑)。手を加えれば使えるアイディアはできるだけ生かしたり。アイデアがおもしろかったら、全体をそっちに寄せて調整していってもいいんですが。

その人が活きるようにやっていくんですけど、なかなか作品全体を考えた良いアイディアや働きは出てこないんです。みんなが自分の手柄を立てたいと思っているのは分かりますが、まずは全体の方針を理解してもらわないと、独りよがりになったり、ただのスタンドプレイになってしまいますね。最近では、「ひとりでできちゃうもん」って人も多いので(笑)。やりたいとこだけ少しやって、全体の責任は負いたくない人がほとんどです。大勢で1つのものをつくっていくのが難しい現場が多いなと思います。下積みはそんなにしたくないですし、「このいいところは自分がやりました」が欲しいというのもわかりますけど。どうやったら、皆が本当の意味で作品を背負ってくれるようになるのかなと思いながら、仕事をする近年でした。

――金森氏のようなコミュニケーションは、湯浅監督はどのように取っていますか?

近年は忙しすぎて、スタッフとのコミュ二ケーションはあまりとってなかったですね。それもよくありませんでした。監督を始めた頃は特に、全部こっちで決めて指示するよりは、作品の企画構成をシンプルにして、話数で多少変わっても大丈夫な枠をつくって、やる気のある人が頑張れる、ある程度自由が効く場所をつくるかたちにしていました。やっぱり「ここは自分でやりました」というのが、みんな誇らしいところなので。「自分はどうせシリーズの歯車です」と淡々とやられるよりは、「これは自分の作品なんだ!」と思ってやってくれたほうが良いものができると思っています。

もちろん監督として全体の筋道や方向性は示して、やって欲しいこと、守って欲しいこと、想定もあって、フォローしたり、違えば修正を指示したり、埒があかなければ入ってガンガン直してゆきます。馬力はある方でしたから。でも、ことさら権力を発動しすぎないよう、やんわりスタッフをたてながらやっていました。当時できるスタッフは作画含めて2、3本は担当してくれたので、本数が増える度、方針の理解が深まって、こちらも方向修正でやることが少なくなり、その人を尊重して他を調整したりもしてました。

――今回のスタッフだからこそ生まれたアイデアや表現はありましたか?

今回「助かった!」と思ったのが、CGを使った表現です。この作品の目玉として、素描が立体的に動くような映像をやりたいと思っていたんですが、予算的に難しいと暗礁に乗り上げていたんです。しかし参加してくれた撮影スタッフが、積極的に取り組んでくれたことで実現できました。

設定づくりに関しても、漫画の『映像研』が大好きな、美術設定をつくるスタッフがいて、自分ではお願いできないほど緻密なものができていきましたね。作品内でつくっているアニメの完成映像のカラースクリプトは、日本アニメ的でない色彩感覚も持ち合わせているバティスト・ペロンさん(撮影担当)にお願いしました。最終回ラストのTB(トラックバック)も彼がいたからできたんじゃないですかね。水崎のスケッチブックも、メインで原画を担当してくれた方が、仕事をやり始めた頃描き溜めていたものを借りて、そのまま使わせていただいています。そうやって、作品に必要なことにおもしろがって参加してくれるスタッフがいると、普通難しいと思えることも難なくできるようになるんですよね。

©︎ Sumito Oowara, Shogakukan / Eizouken Committee

ほかにも、美術や音響のスタッフに「あるある」を聞いたりしました。音響では、「音を丸める」「刈り取る」といった言葉の表現を使うようなので、それを取り入れて。実際効果さんがスタジオまで録音機材を持って来て説明してくれて、理解の助けにもなりました。鐘の音が音楽に変わるような感じなども、いつも演出的に効果を考えてくれる中野勝博さん(音響効果担当)さんだからやってもらえたのかもしれませんね。

いつも分かりにくい絵コンテから演技プランを練ってくれる木村絵理子さん(音響監督)が、浅草の演技を「寅さん風で!」「〇〇風で!」と誘導してくれたお陰であの気弱な裏返しの元気さが際立って行きました。劇中で、背景画を美術部に発注したら頼んでもいない車の絵が描かれていて主人公たちが困るシーンがありますが、実際それは、アニメ『映像研』の制作中にもありましたね(笑)。発注ミスなので、よくないあるあるですが。

技術やこだわりを見ている人がいる

©︎ Sumito Oowara, Shogakukan / Eizouken Committee

――劇中の顧問の先生のセリフで「遊びが仕事には大事」とありましたが、あのあたりも実体験が重なっていますか?

近年知ってるプロデューサーの方から、同じようなことを言われました。「楽しくないと仕事はダメだよ」と。自分もそうあるように仕事をしてきたんですけど、最近は大変すぎて忘れてしまうこともあって(笑)。ピンチも楽しんで乗り越えられるといいですし、忙しくても寸時で気分転換できるようにと考えています。

――シリーズは映画に比べると尺自体が長いので、ある意味で余白というか、遊びの要素を入れられたりするのでしょうか?

実際はそんなに余白はないのですが、そういうのは好きなんです。アニメーションは、つくっている人が込めた気持ちや遊びを感じられた方がいいですし、見る人が享受するだけでなく、自分から考えて作品に入ってくるような隙間があったほうが、作品に広がりができると思っています。

たとえば、『母をたずねて三千里』で、猿のアメディオがずっと瓶で遊んでいるシーンがあるんですね。それってストーリー上、全然必要ないじゃないですか。でも世界に入り込んでいく感じがあってすごくいいな、と思いました。『ハイジ』でも、ハイジが育てているピッチーという鳥が飛んでいってしまった後、ハイジが1分くらい黙って歌が流れているシーンがあるんですよ。無駄かもしれないんですが、「ああ、ピッチーのことを思い返しているんだな」と自分でシーンを思い返すんですよね。古い映画に特に多い手法ですが、余裕あればこういった余白を入れたいと思っています。

自分が原画を描くことを始めたときも、「こういう演出の意図だから、このショットでやるべきなのはこれ」というのは理解してたつもりでしたし、大概それやるだけで精一杯で終わっちゃうんですけど、つまらなかったんですよね。そこに、自分がおもしろいと思ったこと、ニュアンスをプラスで付け加える。当然やること増えて大変になるんですけど、それがないと楽しくないと思っていました。

――『映像研』では、原作になかった要素として、水崎とおばあちゃんのエピソードがありました。水崎がアニメーションにのめり込んでいく姿がはっきり描かれていますね。

3人を比べると、水崎氏だけ両親の設定があるせいか、過去が描かれてなかったんです。でも、僕は原作を読んだときに、もっと知りたいと思ったんですね。彼女があそこまで覚悟を決めているのは、様々なことを経たからなんだろうなと感じていましたし。アニメの動きに興味を持つにいたった「あるある」があった方がいいかもしれないし、他人には理解されないようなこだわりなのに、自分だけのことではないように感じる瞬間があったのだろうなと思い、追加しました。

――子ども頃の水崎が、おばあちゃんが縁側でお茶を捨てる動きに注目するというエピソードがとても印象的ですが、どのように生まれたのでしょうか?

実は、『るきさん』というマンガの中で縁側でお茶を捨てる描写があって、そこに着目するのがかっこいいなと思っていたことがきっかけですね。「カイバ」にも、ポットを高く上げてカップに紅茶を注ぐシーンがあるんですが、それは以前いたスタジオの人が、誰かのそういった紅茶の注ぎ方がかっこいいと言っていて、「そこに着目するんだ、おもしろいな」と思って入れた描写でした。

つまり、何でもないところにその人ならではの技術があって、それを見ている人がいるということですよね。今は、縁側でお茶葉を捨てることってないじゃないですか。でも、昔は手慣れてお茶を捨てる人がいたということが、なんだか格好良くおもしろくて。アニメーションだからこそ、失われてしまうものや、今はもうないものを再現、残すことができると思うんです。そこにはそれに着目した人の感動が付け加えられていて、その事実と感動を合わせて見ることになると思うんです。

水崎氏のアニメーションに対するこだわりも、まさにそういったところで、「ああ、人ってこういうふうに歩いてるんだ」とか、「しゃがむとき、こんなに頭が前に出るんだ」といった発見があって、それを表現することに魅力を感じるんです。「足がつかないことがあって、飛び降りたら、坂道すべって、そんな風に転ぶよね。ヒーローであっても!」というセリフにも主張と感動があります。アニメーションの仕事をしなければ、なかなか気付かないニッチ感動かもしれないんですけど。でも、どこかに共感する人がいるはずだし、こうして漫画でその感覚の共感が広がっている。そこにアニメーションをつくる楽しさがあるし、『映像研』という漫画は、子どもの頃の感覚とか、いろんなあるあるをくすぐってきます。

――「楽しい」と思う気持ちは、駆け出しの頃から変わりませんか?

アニメーションの仕事を始めたときは、めちゃくちゃきつくて楽しくなかったです。思ったように描けないのがきついし、過酷でしたね。でも初めて自分が思った展開や絵コンテを描いて、見た人が喜んでいるのを見た時、すごくうれしかったんです。頭の中に、変な汁が出る感じ(笑)。自分の絵の原体験も、幼稚園でテレビで覚えたアニメを描くと、みんながすごく喜んでくれた、みたいなことだったと思いますし。そこで「この仕事は向いてない」から「この仕事は天職かも」に180度変わりました。ずっと「きつい」が勝ってた仕事が「楽しい」が初めて上回ったんですね。下手でしたけど、長くやってる間にある程度上達していたのもありました。上達すれば楽しくなってきます。

アニメーションの仕事は大変ですけど、楽しいと思える瞬間や、やり方は感じたことがあったので、それを『映像研』で描くのも合っているんじゃないかと思いました。作品をつくっていく上で乗り越えなきゃいけないものはありますが、楽しく乗り越えられるなら、それが一番だと思っていますし、それこそが皆でアニメーションをつくる醍醐味だと思っています。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)