病気や障害などの理由から外出困難な方の移動の制約を克服し、その場にいるようなコミュニケーションを実現する分身ロボット「OriHime(以下、オリヒメ)」。同製品を開発した株式会社オリィ研究所による「分身ロボットカフェ DAWN ver.β(以下、分身ロボットカフェ)」が、第24回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門ソーシャル・インパクト賞を受賞した。

「分身ロボットカフェ」では、“パイロット”として自宅でオリヒメを遠隔操作することで、70人ものスタッフが接客に臨んでいる。これまで数回に渡る短期開催での実証実験を経て、2021年6月に “常設実験店” が東京・日本橋エリアにオープンした。オリィ研究所代表を務める吉藤オリィさんに、オリヒメ開発の背景から「分身ロボットカフェ」オープンまでのお話をうかがった。

分身ロボットカフェ DAWN ver.β

その場所にいる感覚を共有するコミュニケーションの福祉機器「OriHime」

––「OriHime(以下、オリヒメ)」は人工知能(AI)を搭載したロボットではなく、人が操作して動かすことが特徴だと思いますが、外出が困難な方々のための「分身ロボット」というアイデアが生まれた経緯を教えてください。

私は幼い頃から体が弱く、小学校高学年頃からの約3年間、不登校・引きこもりになってしまった時期がありました。入院していた頃もあり、健康で当たり前に学校に行ける友人たちがさまざまな体験や思い出をつくっているのに、自分はその場所にいることができないことがとても孤独で、精神的に辛い時期でした。「どうやら私の身体という乗り物は欠陥品らしい」と感じ、人間の体はなぜひとつしかないんだろうと、天井を見つめながら考えていました。

吉藤オリィ オリィ研究所 共同創設者 代表取締役CEO 高校時代に電動車椅子の新機構の発明に関わり、2004年の高校生科学技術チャレンジ(JSEC)で文部科学大臣賞を受賞。翌2005年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に日本代表として出場し、グランドアワード3位に。 高専で人工知能を学んだ後、早稲田大学創造理工学部へ進学。自身の不登校の体験をもとに、対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発(この功績から2012年に「人間力大賞」を受賞)。 開発したロボットを多くの人に使ってもらうべく、株式会社オリィ研究所を設立。自身の体験から「ベッドの上にいながら、会いたい人と会い、社会に参加できる未来の実現」を理念に、開発を進めている。ロボットコミュニケーター。趣味は折り紙。2016年、Forbes Asia 30 Under 30 Industry, Manufacturing & Energy部門 選出。

その後、なんとか不登校を克服して入学した工業高校で、友達のような生命体としての人工知能をつくろうと勉強していたのですが、「なにかが違う」と感じたんです。

たとえば、くまのぬいぐるみとスーパーコンピューターがあったとして、どちらが破壊された時に、何をもって人は悲しいと思うのか。それは、そこに生命を見出せるかどうかという想像性だと思ったんです。

そこに命があり、存在していると感じられるものをつくることで、自分の身体が病院や家にあったとしても、その場にいるのと同じ感覚を共有することができるのではないか。自分と同じように学校に行けない子どもたちが、みんなと一緒に授業が受けられて、修学旅行にも参加でき、まるでその場所にいるかのように、まわりも自分の存在を感じることができる。そんなツールをつくれないかと考えていく中で、コミュニケーションの福祉機器としての「分身ロボット」のアイデアが生まれました。

――吉藤さんはオリヒメのデザインからプログラミングまですべてご自身で行われていますが、オリヒメが最終的なかたちになるまでにはどのような試行錯誤がありましたか?

分身ロボットのぼんやりとしたアイデアは早稲田大学入学時の2008年頃からあったのですが、大学内に自分のやりたいことができる研究室がなかったので、2009年に自分で「オリィ研究室」をつくりました。最初のオリヒメが完成したのが2010年で、このときはまだ黒色の2足歩行ロボットで、24個の関節がついていました。

「OriHIme」の初期モデル

オリヒメの顔の形状を考えるには結構時間がかかり、ノート1冊分くらいを費やしていろんな顔を描きました。一度はディスプレイに本人の顔を映したほうがいいんじゃないかと考えたこともありましたが、それだと本人がいる感じがしなかったんです。そこに本人の顔が映っていたとしても、操作するのが入院している人の場合、病院とつなぐデバイスにしかならなくて、その人がそこに存在している、命があるという感じにはならない。

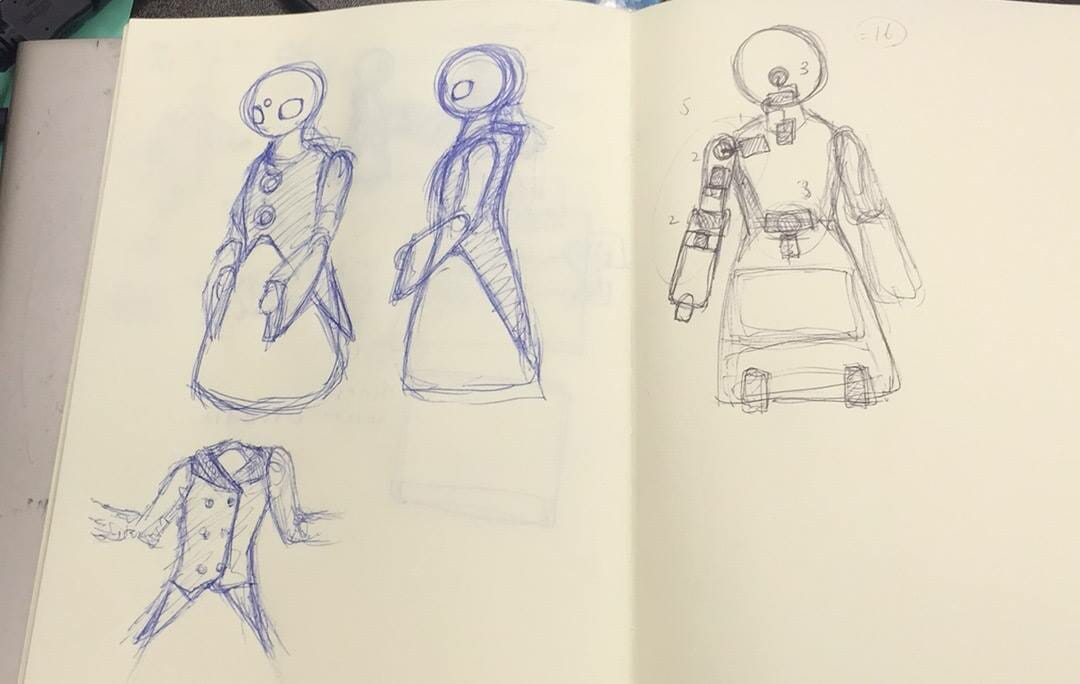

「OriHIme-D」開発中のスケッチ

それに、人間の表情は情報量が多すぎると思うんです。眉毛がピクッと動くだけで「何かまずいこと言ったかな」と、自信がない時は思ってしまいますし、顔というメディアは、人といい関係を築くためのデザインにはなっていないのではないかと考えています。

その人がそこにいると感じられる想像の余地があり、かといって情報が少なすぎない顔のかたちを考えていたときに、能面や人形浄瑠璃をモチーフにするアイデアを思いつきました。能面は、表情は変わらないのにいろいろなものを人に見せることができます。それは、私たちが無表情のペットを愛くるしく感じるのと同じように、見る人の中で想像性が生まれるからです。

「OriHime」

同じように、ロボットの手の動きに関しても人形浄瑠璃をモチーフにしています。最初のタイプから腕の関節数を少なくしたのは、手を上げるという一つの動作からでも、見ている人がシチュエーションに応じて「喜んでいる」「ガッツポーズをしている」などの解釈や想像の余地が生まれるのではないかと考えたからです。

また、ロボットの身体に関しては、四角だといかにもロボット的で無機質になりますが、三角と丸の組み合わせだと人っぽくなり、愛着もわきやすくなります。顔と同様に想像の余地を残すための丸みを生かし、できるだけ角張ったものにならないようにデザインしていきました。

――そういった開発過程の試行錯誤はどのようにされたのでしょうか?

粘土をこねたり発泡スチロールを削ったり、その場で組み立てやすい素材でプロトタイプをつくっていきました。3Dプリンタが登場してからはCADで設計することもありましたが、やっぱりアナログの方が早いんですよね。組み立たてたらすぐにそれが動くかを試して、遠隔で人が操作できるようにするにはどうすればいいのかなど、エンジニアリングの部分も含めて試行錯誤していきました。

2010年当時の様子

外出困難な方の社会参加を実現する「分身ロボットカフェ」

――「分身ロボットカフェ」は、企業による協賛やクラウドファンディングによって資金を集められ、2018年の初開催から期間限定店舗を3回実施されてきました。今年6月に常設実験店「分身ロボットカフェDAWN ver.β」がオープンしましたが、カフェの空間はどのようにつくられたのでしょうか?

私は屋久島が好きなのですが、いまも研究所にいるメンバーと2009年に旅行をして語り合った思い入れのある場所なので、カフェをつくるにあたっても屋久島の雰囲気を少し意識しています。そのほかにも私の中で思い描いていたモチーフをもとに、カフェという機能をきちんともたせるために専門家の方にデザインしてもらいました。

また、オリヒメは普通にそこにあるだけだと白くて異質なものですが、カフェを異質な空間にはしたくなかったんです。人とロボットは対極にあるものとして扱われていますし、科学技術と自然は相反するものというイメージがあると思うので、木の質感や緑を最大限に活かした空間にすることで、人が心地いいと思える空間に違和感なくロボットが調和するようにしました。

――現在「分身ロボットカフェ」では70名ほどのパイロットの方々が働かれているそうですが、みなさんが生き生きと接客をされているのが印象的です。スタッフとして働かれている寝たきりの方や外出が困難な方々は、接客されるようになってからどのように変化されましたか?

10年働いていなかった方や人生で一度も就労経験がない寝たきりの方にとって、接客の仕事は最初は大変かもしれませんが、「分身ロボットカフェ」でパイロットとして働くうちに、声に自信が出たり、自分で接客方法のアレンジを加えたりと、大きく変化しています。人はいきなり「自信をもて」と言われても難しいですが、褒められたり喜んでもらえたり、求められたりすることで、少しずつ「ここにいていいんだ」と自分を肯定できるようになります。

レジ横で接客する「OriHime-D」。パイロットは目の色を自由に選ぶことができる。

分身ロボットカフェでは、まずはロボットを使った社会参加の一歩目を踏み出すことはもちろん、パイロットがお客さんから可愛いと言われたり、褒められるようなことが起きています。すると、人は褒められると誰かを褒め出すんですよね。「もらったら返さないと」という心理が働く。1回目のカフェをやった時にそういった変革があり、これは可能性があるなとやっぱり感じました。

――スタッフのマネージメントなどはどのようにされているのでしょうか?

パイロットのみなさんを取り巻く環境もすごく大事だなと思っていて、仕事上の失敗についての責任は問われないけど、挑戦することに対して責任があるような、そういった目標設定をするようにしています。

メンバーたちには、面談などの場で「オリィ研究所のスタッフは、どうすれば未来をつくれるのかを考えるたるために仕事をしていて、パイロットのみんなのために働いているとは思わないで欲しい」と話しています。我々だけではなく、パイロットとして働く人々にとっても未来について考えることはミッションだからです。

「役割」と相互関係が生まれることで、自分らしくいられるコミュニティへ

――オリィ研究所は、「自分が誰からも必要とされていないと感じ、辛さや苦しさに苛まれる状況」を孤独と定義した上で、孤独の解消をミッションに掲げられています。「分身ロボットカフェ」よるミッションの達成についてお話いただけますか?

私たちは「孤独の解消」を目指して活動をしてきましたが、重度の障害によって身体を動かすことができない多くの人たちと会っていく中で考えるようになったのは、誰もが人に迷惑をかけたくないと思っていることです。

ALSといった病気を抱えている方は、身体が動かなくなってしまうことで介護してもらうことは多くなるのに、自分がしてあげられることはどんどん減っていく。重度障害を持つ方が辛いのは、その“相互関係”が崩れることだと思います。

また、ほぼ身体を動かすことができない人にとっては、いまなにかを食べたいと思ったとしても、コップに手を伸ばすことも難しいので、誰かの助けが必要となります。それは自分一人でできることの選択肢がない状態であり、つまりは自分らしさが奪われているということなんです。

誰かの優しさによって障害のある方が何かをできるようになったとしても、それは一時的なことで継続性がないし、助けてもらっている側も、相手に迷惑をかけているという気持ちになってしまう。そういった相互関係の崩れを解決するのが人類の道具であり、オリヒメという福祉機器はそのためツールだと考えています。遠隔操作による「移動」を実現し、その場所にいるような感覚で「対話」をすることができる。そして分身ロボットカフェでは、接客という「役割」が生まれることによって社会参加が実現され、それが孤独の解消につながるのではないかと考えています。

「分身ロボットカフェ」のアイデアを一緒に考えていた親友の番田雄太は、4歳のときに交通事故に遭い、首から下がまったく動かせない頸髄損傷という重度障害を負いました。岩手県盛岡の病院で呼吸器を付けて20年間を過ごし、24歳までほぼ学校に通うことができなかった番田が、自分で必死に勉強して本を読み、講演活動をして働けるまでになったのも、自分が話すことで目の前の人たちが喜んでくれて、そこに「役割」を見出せたからだと思うんです。

私がしたくないことは、社会の中での「役割」を独占することです。ここでは、パイロットたちには「役割」があり、接客を通した社会参加をすることができています。役割によってここにいる理由が生まれ、自分らしく胸を張っていられるのです。お客さん側も、寝たきりの方のためにここに来ているわけではなく、カフェのお客さんとしてコーヒーをサーブしてもらえるので、寝たきりの方との相互関係が成立します。分身ロボットカフェは、社会の中での役割が寝たきりの方にも循環されるコミュニティでもあるんです。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)