サービスの成長と、新たに生まれた課題

――まずは、2012年にminneがスタートした経緯からお聞かせいただけますか?

阿部雅幸さん(以下、阿部):社内公募の新規事業企画として僕が提案したことがきっかけです。もともと、神社などで開催されている手づくり市が好きでよく足を運んでいたのですが、当時はハンドメイドの作品をインターネット上で買える場所がほとんどなく、素敵な作家さんや作品があるのにもったいないなという思いと、もっと色んな作品を見たいという個人的な願いがありました。minneを運営しているGMOペパボは個人の表現を支えるインターネットのサービスを提供する会社で、また個人の活躍を応援するというミッションを掲げているので、作家さんが手づくりの作品を簡単に販売できるマーケットプレイスを提案したんです。

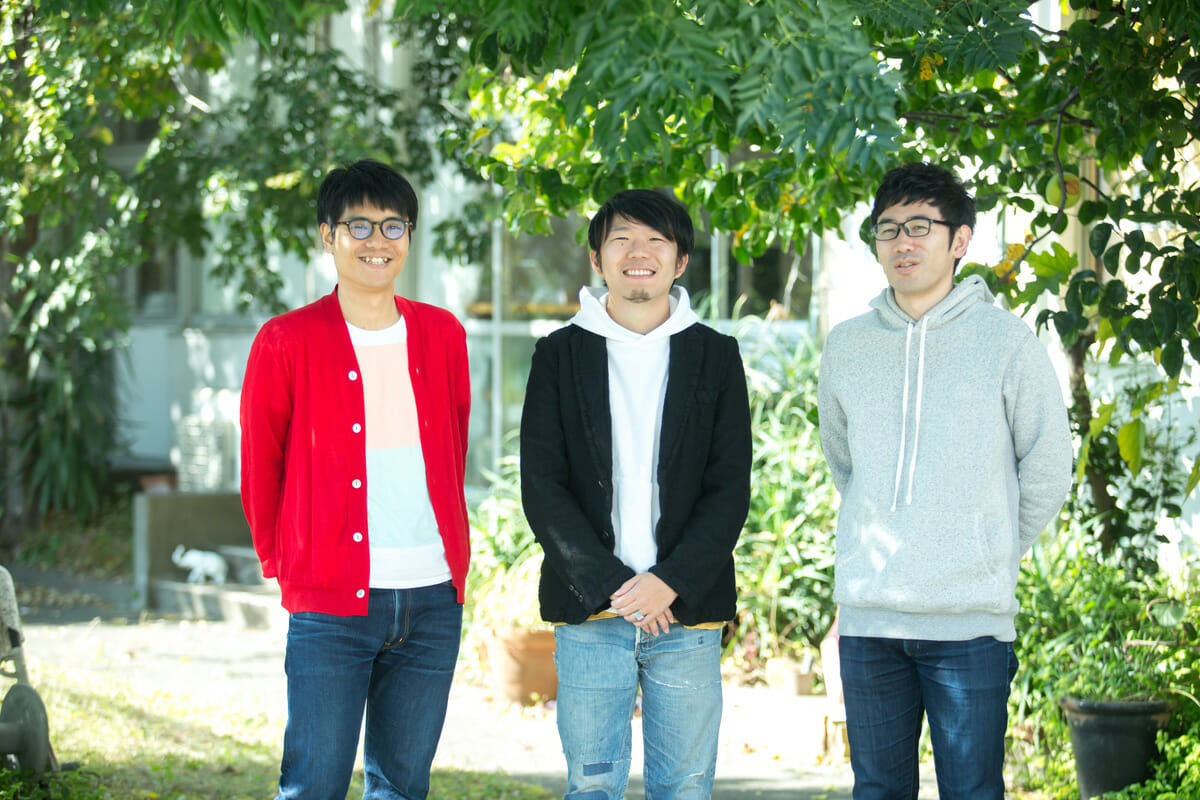

GMOペパボ株式会社 minne事業部 部長 阿部雅幸さん

――サービスはスタート当初から順調に成長していったのですか?

阿部:立ち上げ以来、緩やかではありますが右肩上がりで成長してきました。2014年に国内で作家数、作品数がNo.1になったこともあり、2015年からminneをより広めていくために大規模なプロモーションをスタートし、テレビCMも打ちはじめました。これによってマーケットがかなり広がった実感があったのですが、同時に「ハンドメイド=安くてカワイイもの」という偏ったイメージがつきはじめてしまったんです。minneでは立ち上げ当初から、トップページに掲載する作品などをスタッフが目視で選定して見え方をコントロールすることで、minneらしい世界観をつくってきました。そのため社内ではイメージを共有できていたものの、しっかり言語化されていたわけではなかったので、少しずつブレが生じだしてきた時期でもありました。

杉山寛さん(以下、杉山):サービスの責任者である阿部が考えるイメージや好きなものを、社内のみんなが「minneっぽい」ものとして漠然と捉えているように感じていました。それによってある程度の共有はできていましたが、それはあくまでも個人のセンスなので、どうしても偏りが出てしまうんですよね。サービス開始当初3人だったメンバーが徐々に増え、現在では70~80人くらいになっていいます。そうした環境の変化などもあるなかで、“minneらしさ”を言語化、ビジュアル化していく必要性を感じていました。

GMOペパボ株式会社 社長室 マネージャー 杉山寛さん

「minneらしさ」とは何か?

――ハンドメイドマーケット自体は広がったものの、ブランドの核となる“minneらしさ”というものの認識にズレが生じてきた状況で、改めてそのアイデンティティを社内外に発信していく必要性が出てきたわけですね。

杉山:はい。当初は、minneをさらに成長させていくための戦略を立てるにあたって、おもにサービスやマーケティング周りのことを議論していたんです。その過程で、自分たちがこれからどうあるべきかということを言語化したり、ヴィジュアルを通して伝えることが必要なんじゃないかという話に発展していったんです。

阿部:そこで改めて自分たちが提供していくべき価値というものを考えてみると、まずはminneには多様な作品があるということを知ってほしいという思いがありました。また、minneが一貫して作家さんとのコミュニケーションを大切にしてきたことや、一つひとつの作品の背景にはつくり手がかけた時間や想いがあるということをしっかり伝えていくべきだと考えました。

杉山:当然社内には、いまのminneが好きというスタッフも多かったですし、サービス自体は成長を続けていたので、「そもそもブランディングが必要なのか?」という声も少なからずありました。ブランディングという言葉自体が抽象的なところもあるので、まずは形にして理解してもらうことが大切だという話になりました。そこで、コミュニケーションデザイナーの齋藤太郎さん、アートディレクターの櫻井優樹さん、そしてコピーライターの小藥元さんにそれぞれお声がけをし、ヴィジュアルと言葉の制作を同時並行で進めていくことにしました。

小藥元さん(以下、小藥):最初の打ち合わせでオフィスに伺った時に、minneのユーザー像や、暮らしのなかにおけるサービスの存在などについて、スタッフの方たちが書かれたものが会議室の壁一面に貼られていたんです。そのなかで特に印象に残ったのは「ぬくもり」という言葉で、みなさんが共通して大切にしているものなのだということを強く感じました。また、お話を伺っていくうちに、阿部さんをはじめとする全員が作家さんと密にコミュニケーションをとっていることを知り、つくり手とサービスの距離が離れていない、ものづくりをしている人たちのすぐそばにあるサービスだということもわかり、この人たちは嘘をついていない!信じられるな、と(笑)。

小藥元さん(meet&meet)

すでにブランドらしさや、伝えたいことが社内である程度言語化されているように感じたので、自分の役割はそれをより多くの人に伝わる言葉にトランスレートしていくことだと考え、今回のプロジェクトに臨みました。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)