こんにちは、佐藤ねじと申します。デザイナー・プランナーとして活動しています。面白法人カヤックというデジタルコンテンツの制作会社から独立し、2016年7月にブルーパドルという会社を設立しました。

ここでは、僕の偏った「変な」発想法をシリーズ化して、ご紹介したいと思います。今回が2回目の更新となります。

クリエイターの方に向けて書いた、第1回目の記事「何がコンテンツになりうるか」発想法は、意外にもNewsPicksでたくさんのコメントをいただき、ビジネス系の方々に届いたことに驚いております。けっこう伝わるものなんだなぁ……と勉強になりました。

ただPVやいいねの数を意識すると、どんどん媚びた感じになってしまうので、今回もまた、自己流のニッチな発想法をご紹介できればと思います。

子供が生まれて、土日の作品づくりができなくなった

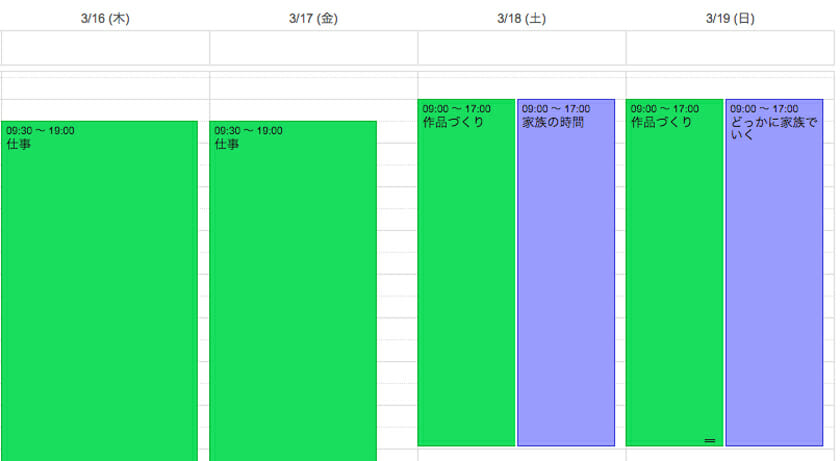

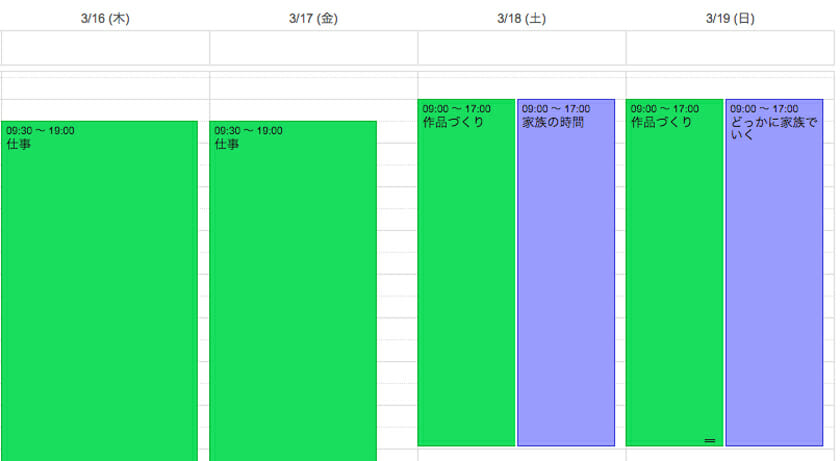

僕の会社員時代は平日フルタイムで仕事があるため、個人制作は土日にしかできませんでした。そのため平日は仕事、土日は「作品づくり+展示を観に行く」というスタイルで新卒時代からやってきました。

しかし、子供が生まれてからは生活が一変。土日に「家族の時間」というタスクが発生したのです。小さい子供が家にいるので、家で制作したりアイデア出しをすることができなくなりました。

奥さんや子供との時間も大事にしたい、でも作品はつくりたい。この葛藤から生まれたのが「家にあるものでつくる」発想法なのです。

「家にあるものでつくる」発想法

これは言葉通り「家にあるもの」で作品をつくるという制限をつけた発想法です。

作品制作において、家にあるものだけでつくるという行為はやっつけ仕事な印象があります。ちゃんとした作品はロケ撮影したり、ハウススタジオを借りたり、役者を使ったり、いいカメラを使ったりしなければいけない、みたいな思い込みが僕にはありました。

Webライターの世界だと「コタツ記事」といって、取材なしで、ネットに落ちている画像や情報だけで記事をつくってしまうのは、よくない書き方だと言われています。

制作するとは崇高な行為であり、片手間につくってはいけないものである。という見えないルールがある気がしています。

だから僕も、「子供と遊ぶ時間」と「作品制作の時間」は別物であると、切り離して考えていました。

しかし子供ができてから、土日の予定がうまく収まらなくなり、次第に「家族時間」と「作品づくり」を一緒にすればいいのではと考えるようになりました。下記のように、土日は家族と遊びながら、まるまる作品制作に当てられるという錬金術が実現するのです!

土日は家族と遊びながら、まるまる作品制作に当てられる!

1歳児がつくるWebサイト

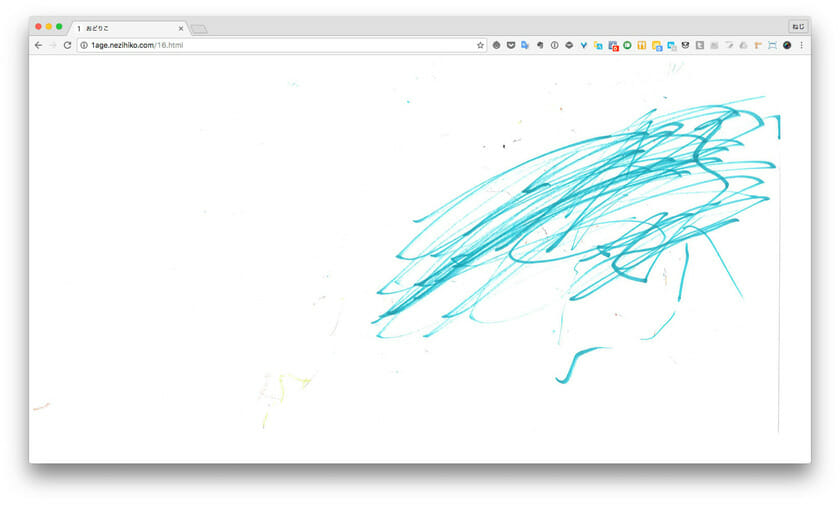

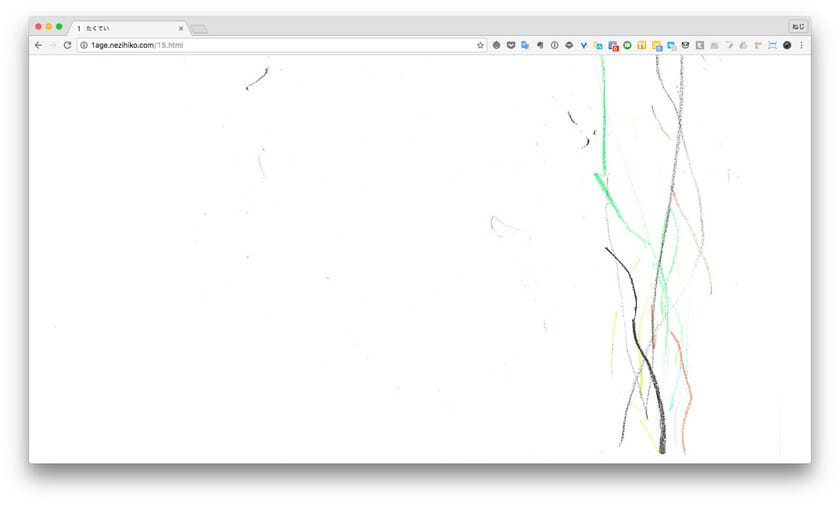

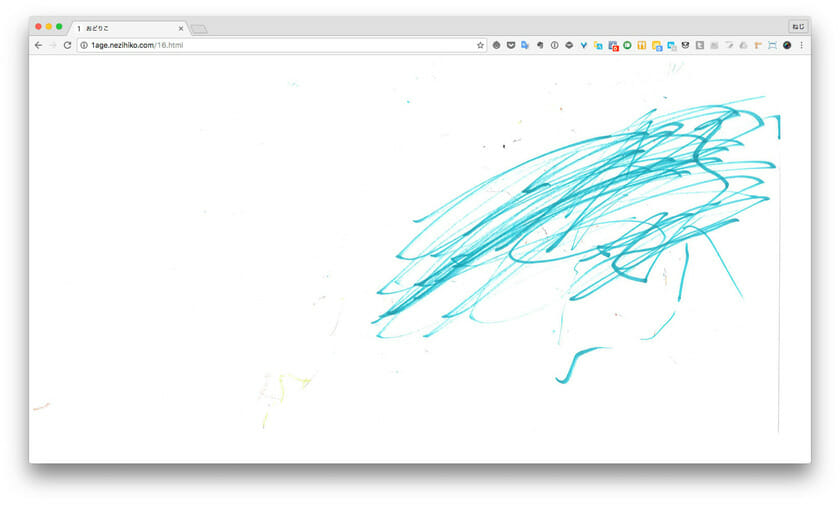

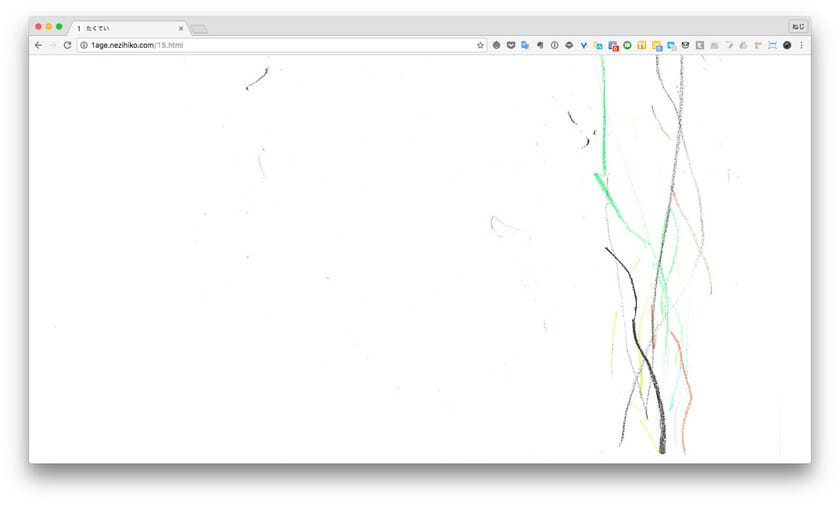

「家にあるものでつくる」シリーズを1つご紹介します。「たぶん世界最年少のクリエイティブディレクター」という作品です。

これはWebサイトのコンセプトから、デザイン・構造設計まで、すべて1歳の息子に決めてもらい制作した作品です。息子に絵を描いてもらい、それがそのままWebサイトのページとなります。

つくられた大量のWebページはリンクを設定しないといけません。

メイキング動画を見ると分かるのですが「どこにリンクを貼るか?」と1歳のクリエイティブディレクターに聞くと、パソコンの画面内ではなく、キーボードにリンク貼れと指示されたり、謎の文字列がコーディングされたりと、かなり不条理なディレクションを受けます。

この作品は、つくる過程そのものがコンテンツになっています。アウトプットであるWebサイトがシュールで面白いという点もありますが、実際にはメイキング動画の方が重要なのです。

Web制作というちょっとブラックな作業に、1歳児をぶつけることで、子供の無垢さが際立ちます。結局はただの「家族の時間」であり、Instagramにアップするホームビデオと何も変わりはないのですが、それを作品に昇華させることができました。

この企画は、庵野監督もスピルバーグも、ディズニーだってハリウッドだってつくれません。1歳の子供がいて、実の親子である僕と子供、そして僕の小さな団地の家でしかつくれないのです。その点からも、家で仕方なくつくったものでなく、家でつくることが必然になっています。

「家にあるものでつくる」発想法は、家にあるものじゃないといけない「必然」を見つけることがポイントだと考えています。

くらしのひらがな

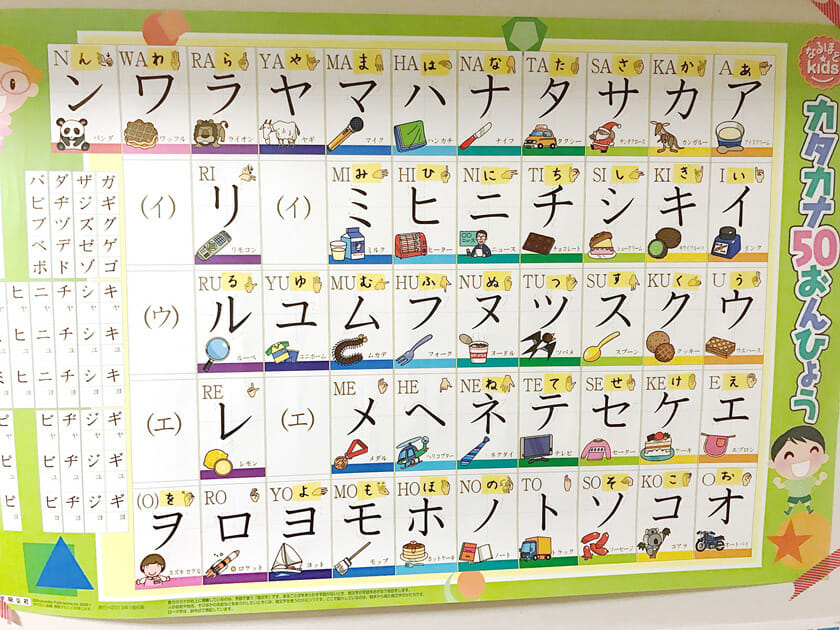

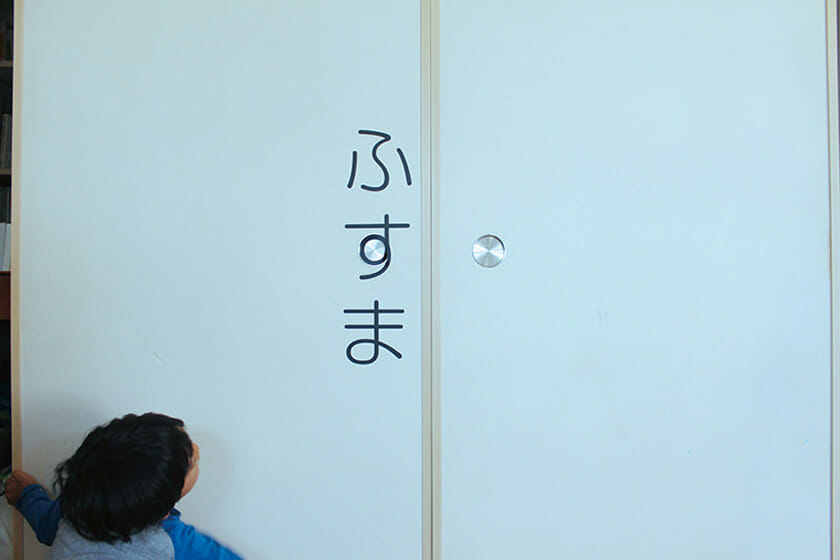

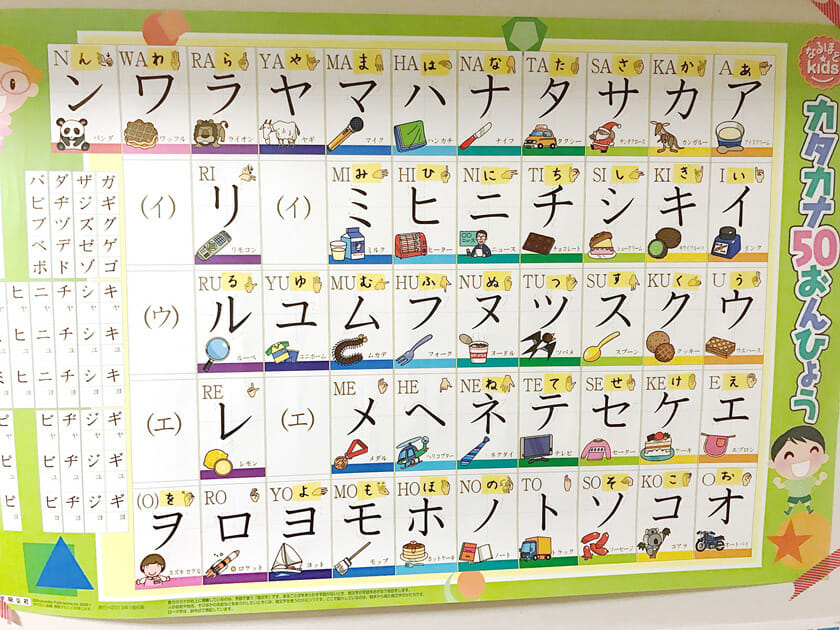

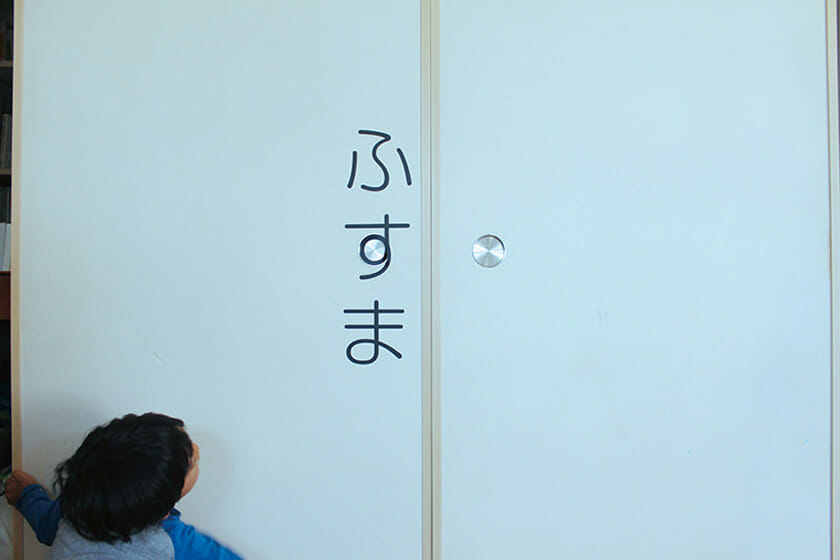

2つめは「くらしのひらがな」という作品です。子供は「あいうえお表」を使ってひらがなを学びます。イラストと文字を見比べて、少しずつ文字を覚えていくアレです。

これのイラスト部分を「家の中の空間や現象」に置き換えたのが「くらしのひらがな」です。

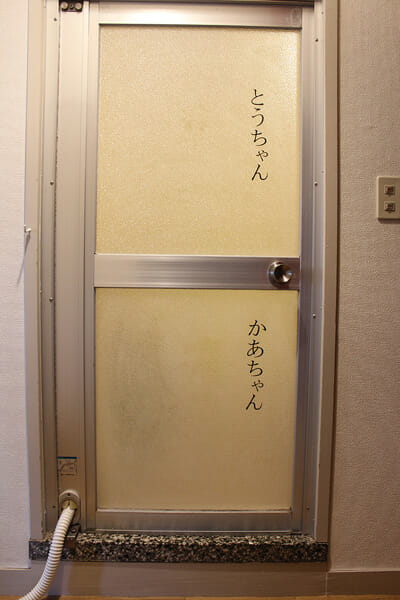

窓から差し込む光や影、お風呂、鏡など、日常生活の中に、ひらがなを配置して、楽しみながら、自然と覚えてもらう「空間あいうえお表」です。

家の生活導線にあるものに文字が入ることで、不思議な感覚がつくれます。そして実際に、ひらがなを覚えるのに役立ちました。

この作品は「インスタレーションっぽいこと×家の生活」という組み合わせでできています。文字を空間に配置したり、投影したりするのは、アートっぽい感じがするし、実際この企画を別の空間に展開したら、まったく違う作品になると思います。

でもそういう考え方を家に持ち込むと、急に不思議なハレーションを起こして面白くなります。変な例えですが、ルーブル美術館でサモトラケのニケを観るのと、家の寝室でサモトラケのニケを観るのでは、まったく印象が異なりますよね。

どっちかというと「家トラケのニケ」の方がインパクトがあって良いのではないでしょうか。

家は……家は最高なのです!!!!

▼くらしのひらがな

http://hiragana.nezihiko.com/

団地の古いお風呂ドアの再利用

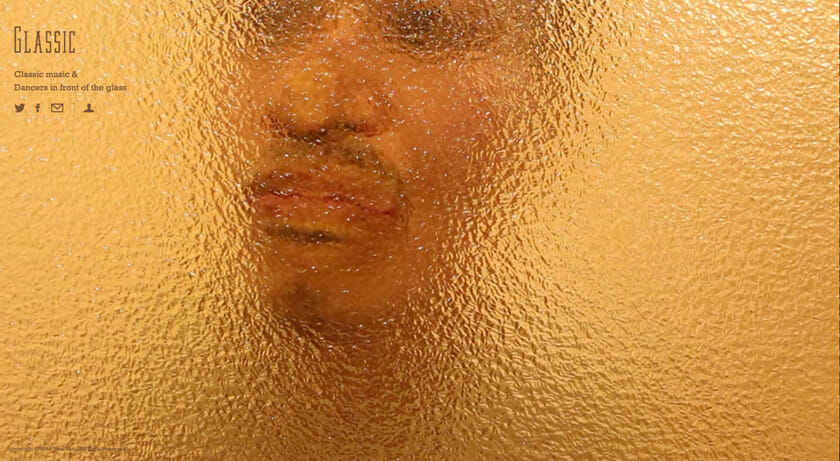

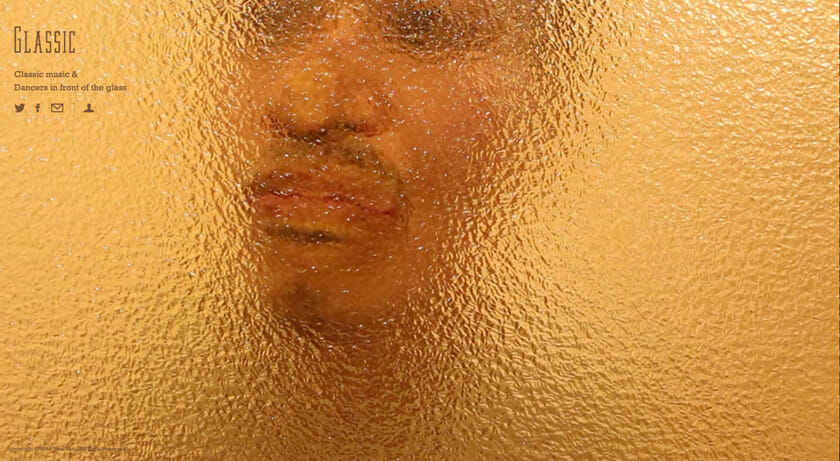

最後は「Glassic」という作品のご紹介です。

子供の頃に窓ガラスに顔をくっつけて変顔して遊ぶやつをやったことはないでしょうか。あの手法を、クラシック音楽のリズムに合わせて踊るという、ダンス映像にしたのがこの作品です。

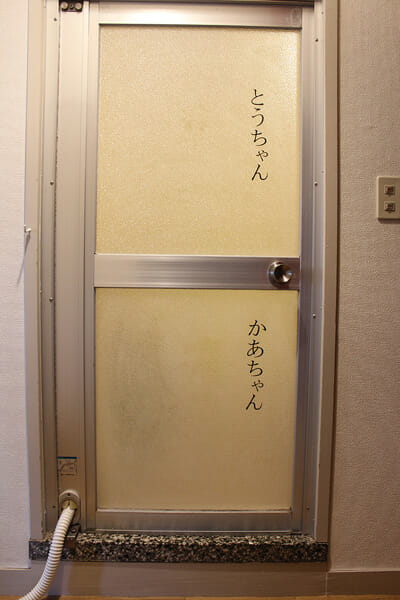

この作品で使っているガラスは、どこにでもある風呂のドアのガラスです。本当に家にあるものだけでつくっています。この映像を撮影している向こう側では、小さい子供が「とーちゃん、何してるのー?」と言ってカメラの三脚を触ったりして、何度もリテイクしています。

この団地の風呂ドアは全然キレイではないし、普通は作品のモチーフにはなりません。でもトリミングすることで、全然違った見え方になりました。家にあるものでも、こうやって視点を変えることで表現に化けることがあるのです。むしろ、普通の賃貸や一軒家で、こういう味のあるガラスを探す方が大変かもしれません。

この作品は小さなものですが、「家にあるものでつくる」シリーズの真骨頂であり、僕にとって非常に重要な作品の1つです。

▼Glassic

http://glassic.nezihiko.com/

制限があると面白くなりやすい

このように、何かをつくるとき制限を設けることが、逆にチャンスになるということがあります。面白いモチーフは世界中にありますが、あえて「家にあるもの」に縛ることで、新しい発見もあるはずです。

自分の家なんて古くも新しくもなく普通だし、コンテンツになるものなんてないよ、と思われる方もいるかもしれません。でも、本当にそんな中からも、切り口や視点をつくることで、発見はあるはずなのです。

ゴミがたくさん落ちている部屋なら、「毎日変化するゴミの配置」を活かしてみてはどうでしょう。ただひたすら、毎週ゴミいっぱいの部屋を真俯瞰で撮影し、そのゴミの配置から星座のように意味を見出すのです。 AIの進化によって、マヤ文明の遺跡とゴミの配置が同じであると解析された日には、ひどく興奮することでしょう……。

建て売り住宅の家の、同じデザインの家が並んでいるということは「デメリット」ではなく、最大の魅力になり得ます。「反復」というキーワードにしてみれば、アンディ・ウォーホルやテクノっぽい世界観につながります。例えば「注文住宅テクノ」のような少し変わった音楽がつくれるかもしれません。

そんなに言うなら、私んちを見て、何か発想してくれよ!という変わった方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

佐藤ねじのツイッター

https://twitter.com/sato_nezi

家は、本当に面白いですよね。ぜひ家に帰って、もう1度あなたの家をポジティブに見つめてあげてください。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)