木村 浩康(アートディレクター/インターフェイス・デザイナー)

株式会社ライゾマティクス/Rhizomatiks Design所属。アートディレクター/インターフェイス・デザイナー。東京造形大学卒業後、Webプロダクションを経てライゾマティクスに入社。最近の主な仕事にggg『グラフィックデザインの死角展』、ヴェルディ:オペラ『オテロ』宣伝美術、経済産業省『FIND 47』など。文化庁メディア芸術祭最優秀賞など多数受賞。

https://rhizomatiks.com/

木村浩康さん(以下、木村):ライゾマティクス自体は、TWOTONEとずっとお仕事させてもらっていて。僕、茂出木さんのお仕事からたくさんのことを学んだんです。ライゾマティクスは最初デザイナーが僕しかいなかったので、お仕事をお願いしている外部の方がどういうアプローチでWebサイトをつくっているのかを見て、技を盗むしかなかった。だから茂出木さんたちは意識していないと思うんですが、陰でずっと盗んでいました。

木村浩康(ライゾマティクスデザイン)

茂出木龍太さん(以下、茂出木):あはは。お仕事は10年くらいご一緒してますが、木村くんとは実は今まで一緒に打ち合わせしたことがないんだよね。最初にライゾマティクスとご一緒したのはソニーのキャンペーン「make.believe」(2009年)でしたね。

木村:茂出木さんがデザインをはじめたきっかけは?

茂出木:僕は日藝(日本大学芸術学部)の出身で、デザイン学科で勉強をしていました。20年くらい前で、デジタルの授業もなくって。いわゆるコミュニケーションデザイン、広告制作、ディスプレイとかパッケージとか、昔からあるコミュニケーションデザインを勉強していました。

茂出木龍太

1976年東京都生まれ。日本大学藝術学部デザイン学科卒業。Business Architects Inc.などのデザイン会社を経て、2010年5月、デザインスタジオ TWOTONE INC.を設立。国内大手企業のブランディングサイト、プロモーションサイト、アプリケーションなどのインタラクティブコンテンツのアートディレクションや、映像の企画演出を手がける。代表作は、Honda Connecting Lifelines、Tabio Slide Show、星のや、郵便年賀.jpなど。CANNES LIONS Titanium Lion、TIAA グランプリ、D&AD Yellow Pencil、グッドデザイン賞インタラクティブデザイン賞、文化庁メディア芸術祭優秀賞など。日本大学藝術学部非常勤講師。

――その後「ビジネス・アーキテクツ(以下、BA)」に入社されますよね。

茂出木:阿部洋介さん、イム・ジョンホさんの仕事に憧れて入社したら、入る前日に辞めてしまって(笑)。福井信蔵さんのプロジェクトにデザイナーとして入るのですが、本当にいろいろなことを教えてもらいました。

――BAといえばクオリティの高いWebサイトやアートディレクションで知られるデザイン・カンパニーですが、“BAイズム”のようなものは叩き込まれたりするんですか?

茂出木:叩き込まれましたねー。BAでなければ勉強できていないことがたくさんありました。特に、最後に追い込んでいく力はここでなければ教えてもらえなかった。BAでつくるような、ハイクオリティなものってどうやってつくっているのか、独学だとわからない。フィニッシュの仕方、ゴールがわからないからです。そこで信蔵さんのような方と一緒に働いていくと、最後の追い込み方が全然違うということを知るんですよ。ボロボロになりながらようやくついていくという感じでした。

木村:そうだったんですね。僕はTWOTONEを見て育ってきたので、TWOTONEとはなるべく違う色を出そうと思って、手癖を変えることをずっと意識しながらやっているんです。

茂出木:そういうのわかりますよ。僕の場合、BAの大先輩にあたる中村勇吾さんがつくられるコンテンツをめちゃくちゃ細かく見たいのに、あまりにも存在が大きくて絶対影響されちゃうから、サラッとだけ見て、「やっぱすごいなー」って閉じちゃう(笑)。じっくり見られるようになるのは、リリースから半年くらい経ってからですね。

木村:僕のほうはいまだにTWOTONEを意識しながら追いかけているんです。TWOTONEのデザインは、血が通っているというか、無機質じゃない、人の温かさを感じるんですよね。だからこそ僕は、無機質で血の通わないものをなるべくつくっていこうと意識している。

――そんなに影響を受けているんですね!TWOTONEの仕事で好きなサイトは?

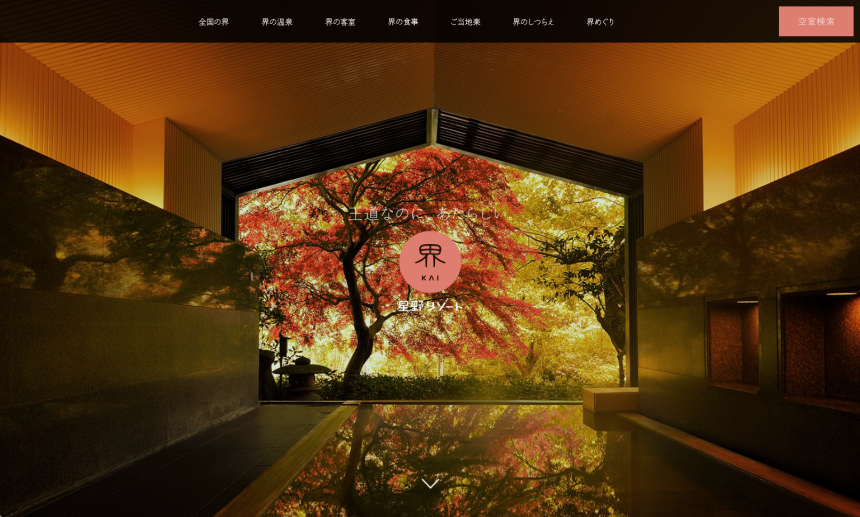

木村:「星野リゾート 界」と「星のや」は特に好きです。このサイトを見ていつかホテルのサイトをやりたいと思いました。

茂出木:宿泊施設はおもしろいですよ。建築は総合芸術と呼ばれますが、宿泊施設は人のサービスも込みで芸術なんですよね。そういったエッセンスをダイジェストにまとめてサイトにしたり、プロモーションツールにしていくのは大変だけど、すごくやりがいがあります。切り取り方でまた印象が変わってきたりするので。

星野リゾートの温泉旅館「界」(2016)。リブランディング、ロゴデザイン、ウェブサイト設計・デザインを担当。クリエイティブディレクションは福田敏也さん、コピーライティングはこやま淳子さんが担当

karrimor japan(2017)。ブランド戦略、コミュニケーション戦略、サイト設計・デザインを担当。毎シーズン、スタイリングを山田陵太さんが担当するなど、アウトドア業界のみならず、ファッション・アパレル業界からも注目が集まっている

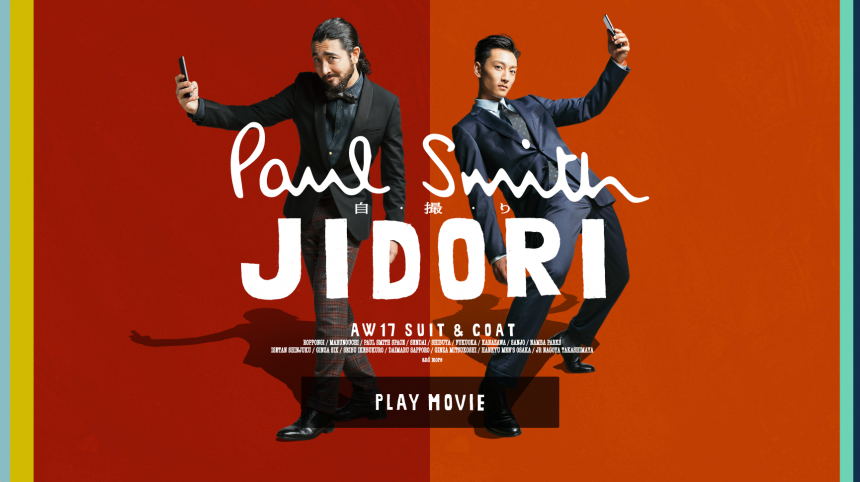

Paul Smith JIDORI -自撮り- | AW17 SUIT & COAT(2017)。コンテンツ企画、サイト設計・デザインを担当。クリエイティブディレクションは濱窪大洋さん(電通)、映像監督は竹内スグルさん、撮影プロデュースは石松雄介さん(doors)、アートディレクションは田村有斗さん(TM)が担当

――実際にご自身が手がける仕事の幅が変わってきていると思いますか?

茂出木:僕自身、デザインよりも設計そのものに時間をかけることが多いんです。いまは、自分が大事にしているところで、あえて“アートディレクター”と名乗っていますが、もはやアートディレクターじゃない気はしています(笑)。軸足という意味合いで、しばらくはこのままにしようと思っているんですけどね。

木村:Webサイトをリニューアルしたい、というところからいろんな問題が出てきて解決しているんですよね。ロゴを考えていくということも、似たようなことなのではないでしょうか。

茂出木:逆に「Webサイトだけお願いします」ということはほとんどありません。Webサイトだけを変えればいい、というところまで課題が絞り込めているケースってほとんどないですよ。SNSもあるし、インターフェースがたくさんある状態で、課題を特定することって本当に難しい。なんとなく「やらなくちゃいけない」という問題意識を解決することが僕らの仕事なんだと思っています。

木村:TWOTONEはデジタル系のプロダクションではすごく珍しい構成。プログラマがいなくて、全員デザイナーなんですよね。

茂出木:マネージャーっぽく動く人もいるんですけど、基本的には全員デザイナーです。一応みんなWebの文化とか、技術的なことは把握はしていますが、職能はデザインなんです。

木村:そうした組織づくりは意図してのものなんですか?

茂出木:そうですね。デザインって定着するまでに手数も必要ですし、どういった仕上がりになるにせよ、重要なものですから。デザイナーだけの集団というのも、それはそれで役に立てるのではないか、と思って、デザイナーを中心にした組織にしているんです。

――TWOTONEでは新卒も積極的に採用されていますが、学生のどういったところを見て採用されるのでしょうか?

茂出木:“手に職をつけてやっていきたい”という意思と、“どれだけデザインが好きなのか”ですね。狂ったようにデザインしていた方が絶対上手なんですよ(笑)。好きじゃないとなかなかそれはできないので、そういうパワーがあるかどうか、感じ取るようにしています。

――狂ったようにデザインし続けられるのも才能のひとつですね。

茂出木:もうひとつは、意地悪なようですが、例えば大学の課題でテンパった時にどうなるか。そういうところにその人の本当の姿が出てきますから。それでも一生懸命がんばるのか、逆に弾けちゃうのか?もちろん、破綻しないように、危なくないところで回収するようにはしています。

木村:大学での学生への教育と、社内でのスタッフへの教育は違いますか?

茂出木:基本路線として変えているつもりはありませんが、学生の場合は、学生がつくりたいものに助言するアドバイザーという形なんです。最終的には、その子の判断になるので踏み込みきれないところはあるんですが、仕事だと目標も一緒だし、失敗成功がそのまま自分たちの今後に繋がるので、本気度合いは全然違いますね。かつて教え子だったスタッフは、「入社していきなり厳しくなった」と思ってるかもしれません(笑)。

木村:ライゾマティクスデザインでスタッフを雇う時は、教育というよりもアシスタントとしてデザイナーを雇って、やりながら覚えていってもらっています。複数人を見ながらチーム全体の水準を上げていくというような教育の仕方しかやっていないので、茂出木さんみたいに、師弟の関係でデザイナーを見るっていうのは大変なことですよね。

茂出木:スタッフには厳しいことを要求していると思いますよ。まず、「あなたはここにいる時点で、やりたいことができる状況下にいます。やりたいことをやった結果を、見せているんですね?」という見方をしているので。だから、達成できないと結構ねちっこく怒ります。スタッフも辛いですよ。「君はそもそもこれが好きでやっているんだよね」という前提で話をしているから。

――それは真の意味で厳しいことでしょうね。

茂出木:僕もBAでそういう風に育てられたんです。だから成長するスピードが上がった。「好きなことをやっている以上はコミットしなさい」と言われると、自分の成長の早さが喜びになるし、早く育つのはお互いにとって良いことだし。嫌がられても、そういうことをやらないとダメなのかなって思ってやっているんです。

木村:僕も怒るの苦手なんですよね……。茂出木さんに本気で怒られたら1週間くらい立ち直れないんじゃないかな(苦笑)。

茂出木:BA時代に、すごく厳しく怒られたことがあったんです。10年くらい前の話だけど、いまでもその怖さが残っていて、その時の怖さは自分のクオリティを下げない最後のラインになっています。

――どんなことがあったんですか……!?

茂出木:朝方ボスに自分のデザインを提出して、机の下で仮眠していたんです。するとそのデザインを見たボスが急に怒り出して。周りにいた同僚たちが「ヤバイぞ……」って起こしてくれました。僕も「ヤバイ!」と思ってボスのいるブースに走る……はずが、恐怖のあまり反対側に走り出してしまって(笑)。その時に叱られた理由は、「いろいろ話し合ってつくってきたのに、目指しているトーンと正反対のものを出しているじゃないか」ということだったんです。僕としては、案をたくさん出して、「どうですか?」と提案したつもりだったんですが、自分の目で絞り込んでないことを怒られているんだとわかって。とんでもないことをしちゃったなと反省しました。

木村:それわかります。僕も怒る時は結構それです(笑)。脳を使わず、手数だけで作業をしている時には、自戒を込めて同じように思いますね。

木村:僕、茂出木さんにお願いがあるんです。茂出木さんたちに、グラッフィクデザインや建築の業界にある職能団体、それのWeb版のような組織をつくってもらいたいんです!

茂出木:それ、結構言われるんですよ。

木村:Webのクリエイティブはもはや20年以上の歴史があるのに、評価軸がないからいくらつくっても流されていってしまう。サロンのようなところで、みんなで評価し合える場所みたいなものがあればいいなと。

茂出木:それは僕もあるといいと思いますが、いろいろ難しいでしょうね……。

木村:ぜひ、よろしくお願いします(笑)!

当連載では、撮影を担当する写真家のGottingham(ゴッティンガム)こと杉山豪州さんが、対談を終えたふたりへの素朴な質問を投げかけてゆる〜く締めていきます。

Gottingham:大学ではなんという学科で教えているんですか?

茂出木:デザイン学科のコミュニケーションデザインです。

Gottingham:学校や職場での「人づくり」ということが今回の話題でもありましたが、茂出木さんは教育という部分を今後もやっていきたいと思っていますか?あるいは、そういう部分からは楽になって、もっと自分の時間などに集中していきたい気持ちもあるんでしょうか?

茂出木:人をつくっていくというのは、直接会う人だけに限らず、僕らがつくったWebサイトやサービスを見てくれる人のことも含まれるんです。ちょっとでも知識を得てもらうとか、もしくはすごく楽しい気分になってもらう、ということは今度もやっていきたいことではあります。

Gottingham:それも含まれるんですね。

茂出木:いま、Webサイトやサービスをつくるためには見えない苦労をたくさんしなくてはいけなくて、それによって制作の現場がすごく大変になっている。みんなが期待して注目してくれて、お金もかけてくれて、それで体験をつくっていって、実際にお客さんが喜んでくれるのは本当に幸せなことなので。しばらく続けたいとは思っているんですが、ずっとやっていると、いま自分がどの辺にいるのかわからなくなる時も正直あって。それでいま、朝早く起きてひとりの時間をつくって調整をしているんです。自分なりにアイデア出しみたいなことはしているんですけど。

Gottingham:木村くんもひとりの時間ってあるの?

木村:あるよ。帰ってからのゲーム。

茂出木:何かに没頭するっていうのもいいことだよね(笑)。

構成・文/齋藤あきこ 撮影:Gottingham 編集:瀬尾陽(JDN)

TWOTONE INC.

http://www.twotone.jp/

株式会社ライゾマティクス/Rhizomatiks Design所属。アートディレクター/インターフェイス・デザイナー。東京造形大学卒業後、Webプロダクションを経てライゾマティクスに入社。最近の主な仕事にggg『グラフィックデザインの死角展』、ヴェルディ:オペラ『オテロ』宣伝美術、経済産業省『FIND 47』など。文化庁メディア芸術祭最優秀賞など多数受賞。

https://rhizomatiks.com/

東京造形大学卒業、ロンドン芸術大学修士準備課程修了。ソロプロジェクトとして、国内外のアートセンター、研究開発機関、企業、デザインスタジオ等とのコラボラティブ/コミッションワークを中心に作品制作を行う。近年の展覧会に「もしかする未来」(国立新美術館、2018)や「Nomadic Raphsody」(建築倉庫ミュージアム、2018)。写真集や共著に『クリシュナ—そこにいる場所は、通り道』(アーツカウンシル東京)、『米麹のモノリス』(山口情報芸術センター)など。 *Illustrated by Maya Numata

http://gottingham.com