日本の書体デザインの歴史のなかには、その存在の重要さに関わらず、あまり知られていないデザイナーがいる。

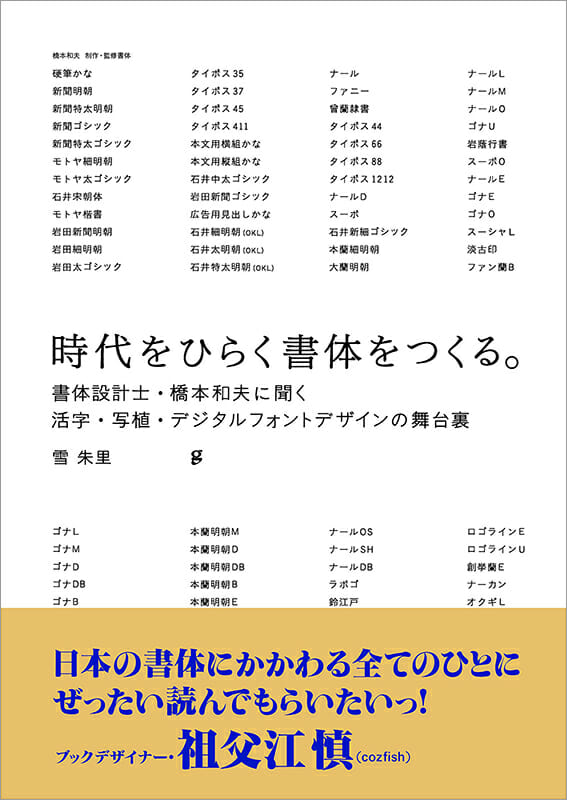

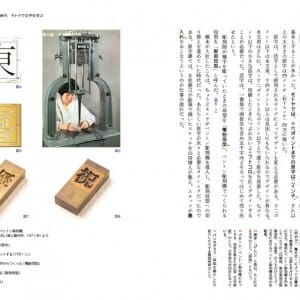

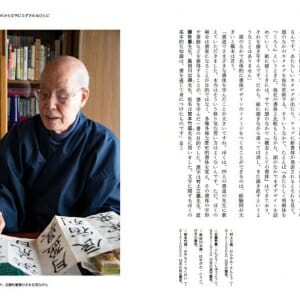

その筆頭が、金属活字、写植、デジタルフォントと3世代の長きにわたって、「本蘭明朝」「岩田細明朝」「ナール」「イワタUDゴシック」など、日本の書体史の主軸となる有名書体の設計・監修を手がけた橋本和夫だ。特に写研で大きな功績を残し、日本の書体史の主軸となる部分を築いてきた人である。

本書では、橋本へ数年にわたってインタビューを敢行し、これまであまり語られてこなかった、だが間違いなく現在のルーツとなる書体デザインの舞台裏を浮かび上がらせ、日本の書体の知られざる流れを紐解いていく。

津田淳子(グラフィック社/編集者)おすすめコメント

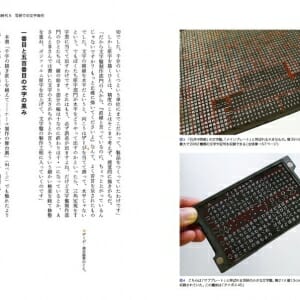

目に入らない日はないさまざまな書体。本や画面上だけでなく、さまざまなパッケージや広告、家電の操作盤やエレベーターの階数表示、道路標識から駅名看板など、生活の中には想像以上にたくさんの書体があふれている。その書体はどこからか降って湧いたものではない。AIによって自動的に設計されたものでもない。どれも一文字ずつ、いつの時代かに誰かがデザイン・設計しているのだ。

本書は、そんな日本で誰しも目にしている有名書体を長年にわたり多数つくり続けてきた書体設計士・橋本和夫さんに、本書の著者である雪朱里が数年かけて丁寧にインタビューを重ね、鉛の活字を使った活版印刷時代、写植、そしてデジタル書体となった現在と、3世代にわたって、日本の主流とも言える重要な書体たちがどのような流れで、どのようにつくられてきたのかということを、当事者の証言をもとにまとめた唯一の本です。それぞれの記録は今までもありましたが、流れを丁寧に追ってまとめられた本はありません。

また巻末には、橋本さんと日本の書体全体に関連した資料性豊富な年表もあり、書体デザインに興味のある人には必ず役立つ、ためになる1冊です。

| 発行 | グラフィック社 |

|---|---|

| 著者 | 雪朱里 |

| 編集 | 津田淳子 |

| デザイン | 水戸部功 |

| 仕様 | A5判、308ページ(オール4色)、上製本 |

| 価格(税抜) | 2,700円 |

| ISBN | 978-4-7661-3459-9 |

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)