強い横風によってあおられた海岸線の木。どこまでも続く波しぶきと時折漂う潮の香り。広く高い青空。はじめて訪れた、石川県能登半島の先端に位置する珠洲市の印象です。

9月3日から10月22日までの50日間、珠洲市で開催中の「奥能登国際芸術祭2017」は、“さいはての地”ならではの豊かな里山と里海、名産品の塩を生み出す塩田、いまなお色濃く続く祭りの風習など、日本が本来持っていた風土が広がる土地を舞台にした芸術祭。世界11の国と地域から39組のアーティストが参加しています。

Photo: Naoki Ishikawa

本芸術祭の総合ディレクターは、これまで「瀬戸内国際芸術祭」や「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」も手がけてきた北川フラムさん。最初に声が掛かった際は手いっぱいのため一度断りましたが、熱望されて訪れた際にこの土地の魅力に惹かれ、引き受けることにしたそうです。

本芸術祭では珠洲市全体を10のエリア(大谷、日置、三崎、蛸島、正院、直、飯田、上戸、宝立、若山)に分けています。ひとつのエリアには2〜7作品を展示。エリアが広いため、会期中は展示スポットを効率的に回る「すずバス」を利用するのがおすすめ。

作品鑑賞パスポート。作品展示場所に入場する際にスタンプを押してもらえます。すべてのスタンプを集めると抽選でプレゼントがあたるかも…!

参加アーティストはそれぞれのエリアと自分の作風をミックスさせ、自然や建物の背景にマッチさせた作品を展示。編集部が切り取った美しい自然と作品を少しおすそ分けします!

時を運ぶ船(塩田千春)

能登の名産品と言って思い浮かぶ“塩”。珠洲には「揚げ浜式製塩法」という、江戸時代から唯一続くと言われる製塩法があります。その製塩法を伝えてきた角花菊太郎さんは戦時中、故郷で貴重な製塩法を伝えることで部隊を支援しろと命令を受け、現在まで引き継がれてきたのだそう。塩田(えんでん)が多くみられる大谷地区に作品を展開した塩田千春さんは、その逸話に触発され、能登の塩づくりをテーマにした作品をつくりました。

実際に使用されていた砂取船に砂を乗せ、その船の周りを真っ赤な糸で編みこんでいます。使用した糸の数は、なんと1,000玉(約8,000m)!

写真右に写っているのは「揚げ浜式製塩法」を伝えてきた角花菊太郎さん

陸にあがる(鴻池朋子)

絵画や彫刻作品を用いて、人間の境界や現代の神話をインスタレーションで表現する鴻池朋子さん。能登半島の北端に位置するシャク崎と、眼下に見える柄島(へいじま)。陸と海の境界に着目し、地元からもほとんど顧みられなくなったシャク崎全体を、再び人々の心の風景に植え付けるようなインスタレーションを展開しました。

本当に崖ぎりぎりの場所に設置されています…!遠くから発見したときは鳥肌が立ちました

小海の半島の旧家の大海(岩崎貴宏)

空き家となった古民家を舞台に作品を展開したのは、今年のベニスビエンナーレに日本代表として参加した岩崎貴宏さん。もともと家に残されたていたものや海岸に流れ着いた漂着物を床の間や和室に再構成し、奥能登の風景をつくりだしました。海を表現しているのはなんと塩。見慣れた空間がまったく異なる空間へと変貌しました。

船はプラスチックトレーを使ってつくったそうです

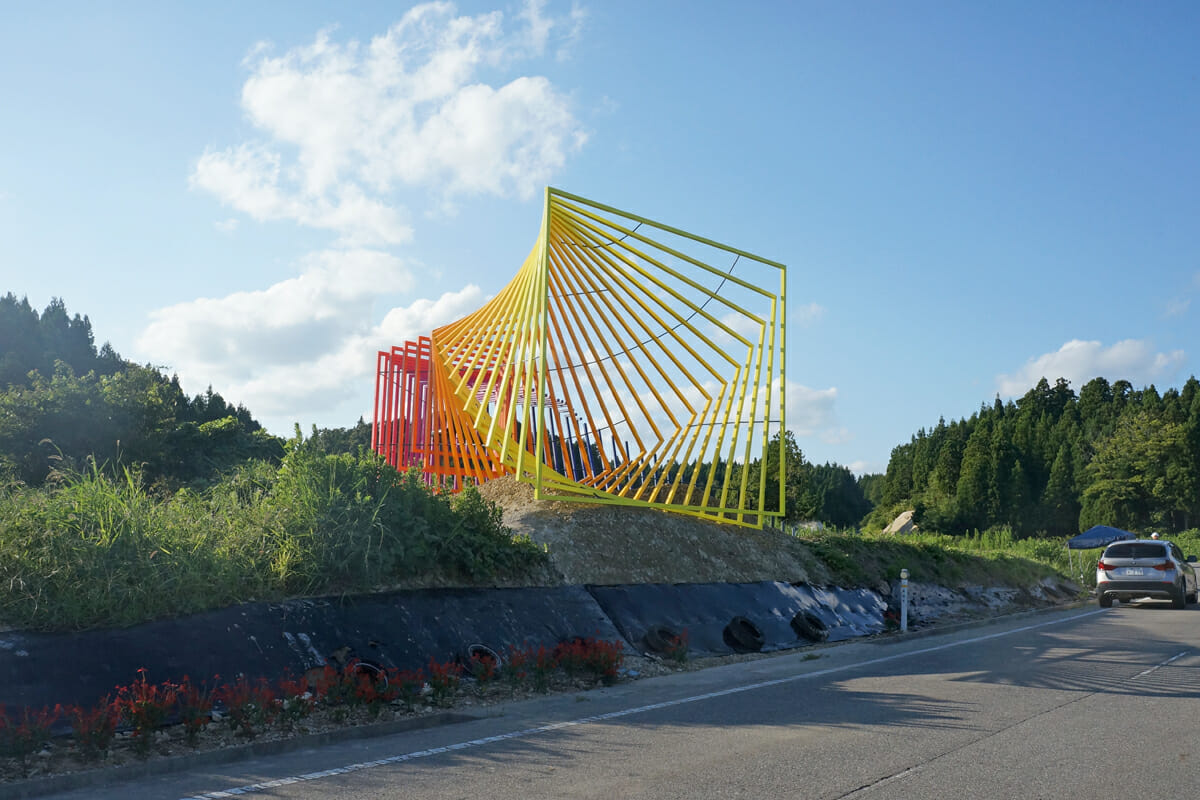

Something Else is Possible/なにか他にできる(トビアス・レーベルガー)

ドイツのアーティスト、トビアス・レーベルガーさん。旧蛸島駅の近くにカラフルな屋外作品を設置。作品の中に置かれた望遠鏡をのぞくと、かつての「のと鉄道(2005年に廃止された、蛸島~穴水駅間をつないでいたのと鉄道能登線)」の終着駅だった旧蛸島駅のそばにもうひとつの作品を見つけられます。鉄道軌道跡から、かつての終着点とその風景の先にある未来を望む作品。

近くで見ても遠くから見てもカラフルさが景色に映える作品。作品の中を進むと、そこには望遠鏡が設置されています

旧蛸島駅側から見た作品。線路をたどっていった右奥にもう一つ作品がありますが、どんな作品かは行ってからたしかめてください!

海上のさいはて茶屋(よしだぎょうこ+KINOURA MEETING)

奥能登の先端に位置する木の浦湾。海岸に設置された小屋は、2015年に公開された映画「さいはてにて-やさしい香りと待ちながら-」のセット。その撮影セットを「海上の茶室」に見立て、会期中にさまざまなイベントやプロジェクトを展開していく。

中では海を借景にしたお茶席が楽しめます

小屋の近く、海岸線に沿って設置されたのは地元の学生によるオブジェ

Drifting Landscape(リュウ・ジャンファ)

能登のシンボルとして有名な「見附島」をバックに並ぶ作品は、中国のアーティスト、リュウ・ジャンファさんによるもの。中国の代表的な陶器の街「景徳鎮」の陶器と珠洲焼が海岸に並べられています。大陸の影響を受けて生まれたという珠洲焼は、中世の日本を代表する焼き物でした。また、「見附島」は中国で仏教を学んだ弘法大師の伝説が残ります。まるで海岸に自然と流れ着いたかのようにみえる作品は、文化や芸術、そして大陸との関係についてを考えさせられます。

見附島がもともと持つ荘厳な気配と、作品が融合した景色

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)