近年の空間デザインは、インバウンドの増加や、モノ消費からコト消費への価値観の変動などを背景に、デジタル・テクノロジーとの融合による体験型志向へと急速に進化しつつあります。この変化に対応すべく、空間づくりのプロフェッショナルである丹青社と、通信技術で世界をリードし続けるNTTドコモ(以下、ドコモ)が、2018年7月に協業を発表。それぞれが持つ技術やノウハウを掛け合わせ、新たな空間価値の創出を目指した取り組みを進めています。

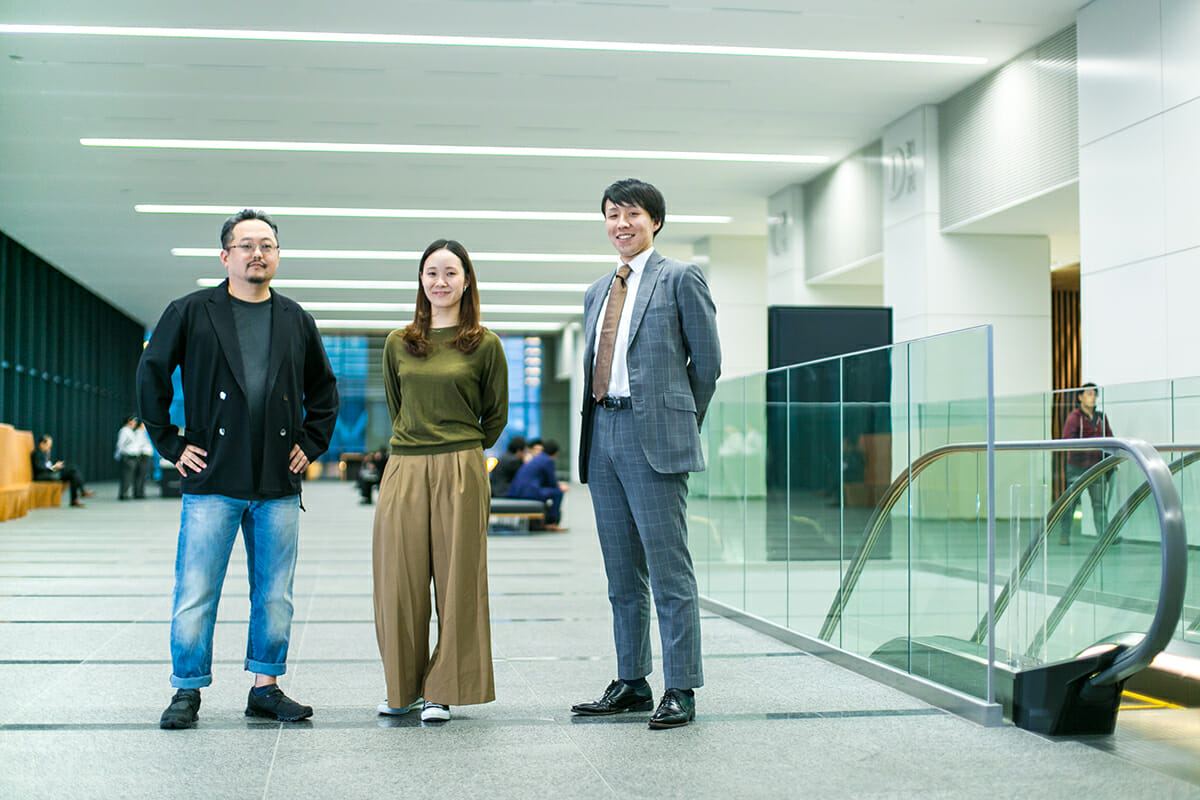

丹青社からクリエイティブディレクターの釼持祐介さんとプランナーの髙橋亜由美さん、ドコモからは「モバイル空間統計®※」を活用した調査提案や新規事業の立ち上げに従事する鈴木靖隆さんの3名を迎え、“データを活用したこれからの空間デザイン”をテーマにお話を伺います。なかでも、2社がともに行った「モバイル空間統計」を使った羽田空港での調査や、最新の通信技術である5Gの活用事例など、協業で生まれる新たな空間づくりについて話していただきました。

※モバイル空間統計はNTTドコモの登録商標です

交通インフラ施設の空間デザインは、3つの視点で考える

――今回は、2社の協業で生まれる新しい空間、とりわけ交通インフラ空間についてのお話を伺いたいと思います。丹青社は駅や空港、サービスエリアなどさまざまな交通インフラ施設の空間づくりを手がけていますが、釼持さんが交通インフラ施設のデザインを行う上で、心がけていることを教えてください。

釼持祐介さん(以下、釼持):これまで大阪国際空港(伊丹空港)など多くの施設に携わってきましたが、近年の交通インフラ施設をデザインする上で、重要なポイントは3つあります。

①“滞在地”として空間を意識すること

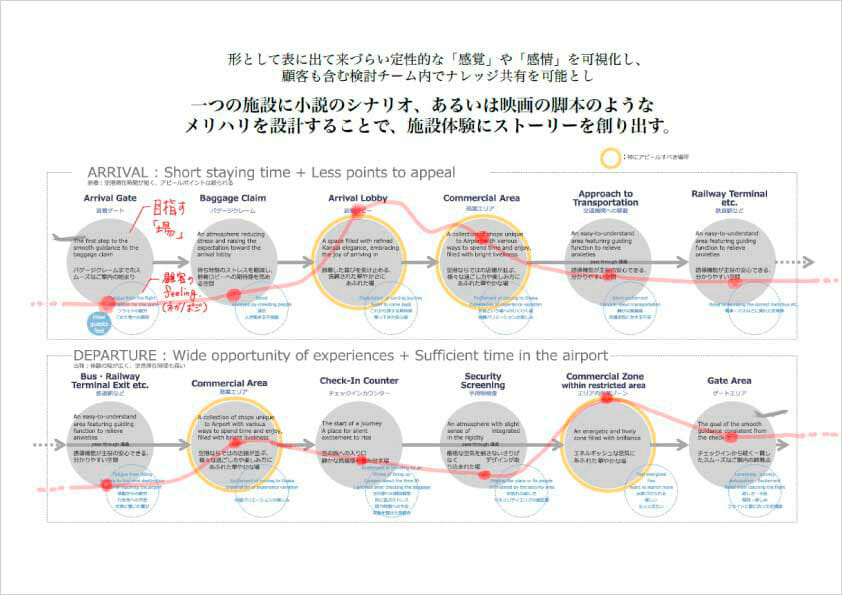

②あらゆる機能の複合的施設として捉え、カスタマージャーニーマップを作成する目線を持つこと

③顧客のタイムマネジメントが厳密であること

釼持祐介:株式会社丹青社 デザインセンター 西日本エリアデザイン局 企画開発ルーム。物販・飲食店、企業ショールーム、空港等の交通インフラ施設などの調査分析・ブランディングからデザインまで、幅広い領域の空間づくりに携わる。常に全体目線で将来像を見据え、空間価値の最大化を目指している。東京本社勤務、上海駐在を経て、2012年より関西支店勤務。

まず1つ目は、いままで通過点でしかなかった駅や空港といった交通拠点が、“滞在地”として使われていくようになっているということですね。

2つ目は、交通インフラ施設が「移動のため」「食べるため」「買うため」といった単体の機能ではなく、あらゆるものが複合した空間に進化しているということ。特に巨大な空港ともなると、単体の機能として捉えることはできません。複合的な機能を持つ交通インフラ施設のデザインを行う上では、食べて、買い物をして、飛行機に乗るといった顧客の行動遷移、つまりカスタマージャーニーマップを意識することが非常に重要なんです。

カスタマージャーニーマップのイメージ。施設利用者の行動とその心の動きの変化を、施設内のエリアごとにまとめる。

約50年ぶりとなる大阪国際空港(伊丹空港)のターミナル改修プロジェクトは、釼持さんがディレクションを担当。2020年夏の全面改修に先駆けて、空港の中央エリアがリニューアルオープンした(事業主:関西エアポート株式会社/撮影:御園生大地)。

最後に、交通インフラ施設がほかの施設と決定的に違うのは、利用客のタイムマネジメントが厳密だということです。電車や飛行機に乗るまでの時間は限られていますよね。航空会社なども定時性確保のため、搭乗ゲートまでの距離や、手荷物検査場の混雑状況や通過に必要な時間をリアルタイムアプリで情報提供するなどさまざまな策を練っていますが、基本的には、利用客が限られた時間の過ごし方を決めてタイムマネジメントを行っています。

この3点が、交通インフラ施設の空間デザインにおいて特に要求されるスペックだと考えています。

「モバイル空間統計」の活用で見えてくる、新しい空間デザインの考え方

――丹青社とドコモの協業の一環として、ドコモの「モバイル空間統計」というサービスを使った取り組みが行われていると伺いました。このサービスはどのようなものなのでしょうか?

鈴木靖隆さん(以下、鈴木):「モバイル空間統計」は、ドコモの携帯電話ネットワークが基地局につながる仕組みを利用し、人々の動きを把握するサービスです。ほかの位置情報サービスとの違いは、携帯の電源さえ入っていれば位置情報が把握できるということ。そのため、国内居住者においては、約7800万台の圧倒的なサイズのサンプルを取得できることで、データの信頼性が非常に高いという強みがあります。

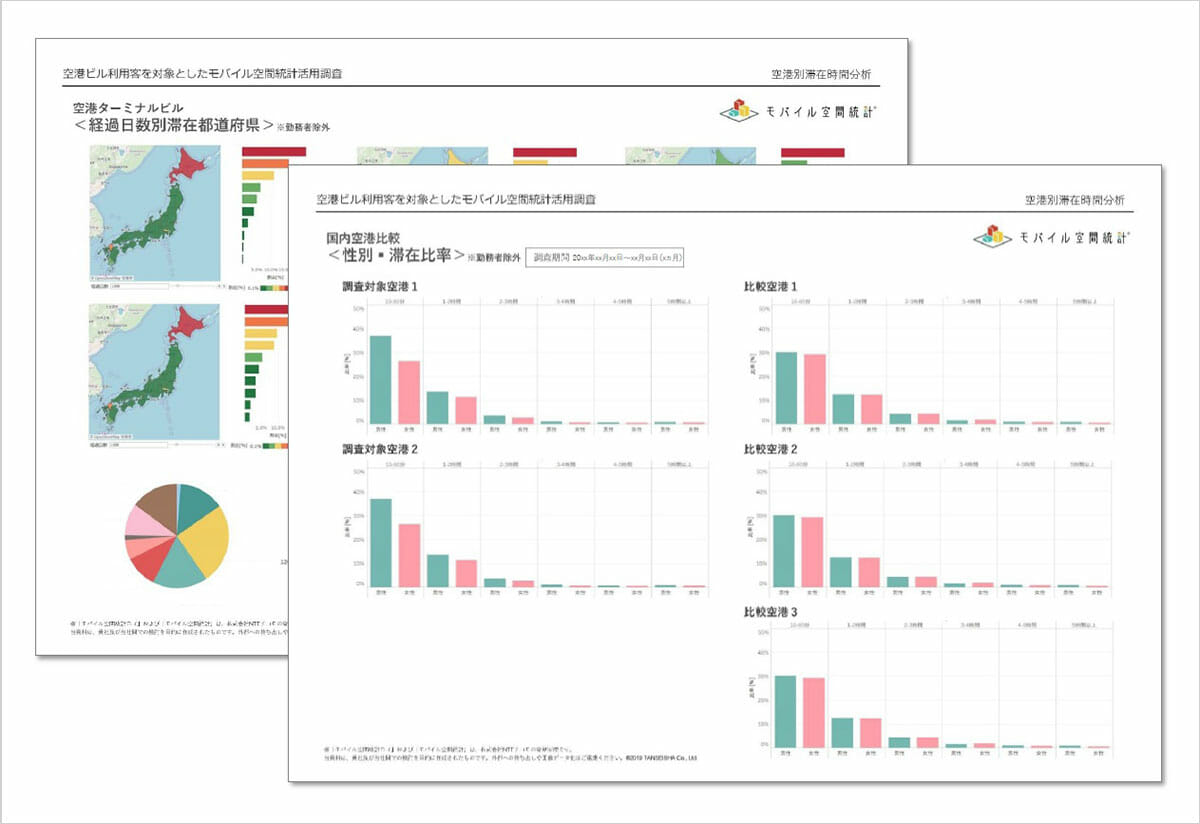

そして、このサービスでわかるのは人の移動総量だけではありません。性別や年代など、特性が把握できることも大きな特徴です。ただ、不安になる方もいらっしゃると思うのでお伝えすると、これは集団の人数のみをあらわす人口統計情報なので、個人を特定することはありません。プライバシーの保護は徹底しています。

モバイル空間統計は、「居住エリア」「性別」「年代」「国・地域」などの切り口から人口の統計情報を分析。エリアの特徴や人々の動きを、時間帯ごとに継続して把握できる。

――その「モバイル空間統計」を利用して羽田空港で調査を行ったそうですが、なぜこのサービスを活用することにしたのでしょうか?

髙橋亜由美さん(以下、髙橋):私は普段、商業施設のマーケット調査やプランニングを行っているのですが、とりわけ空港ビルの顧客流入量や特性に関するデータが少ないと感じています。基本的な旅客データは各航空会社が持っていても、旅客者以外も含めてたくさんの人が集まる空港ビル側には、マーケティングの参考となるデータがありません。おそらく、空港はあくまで通過地点で、商業として活用する場所として認知されていなかったからではないかと思います。そこで今回、羽田空港様へのご提案を機に、「モバイル空間統計」を活用した調査を行うことにしたんです。

第1弾として、まず商業施設としてのデータベースがないので、カスタマージャーニーマップを作る前の段階の「どういう人がどれくらい来ていて、どういうカテゴリーでマップを作っていけばいいか?」という視点で調査を行いました。「モバイル空間統計」であれば、旅客データに加えて、飛行機に乗らない人やそこで働いている人のデータまで同じ調査状況での数値を把握できるので、とても有効だと感じました。

髙橋亜由美:株式会社丹青社 デザインセンター プランニング局。大型商業施設や企業コミュニケーション空間、交通インフラ施設まで多岐に渡るプロジェクトに加わり、調査企画から開店までのロングスパンでプロジェクト推進に携わる。

――先ほど釼持さんがおっしゃっていた、「滞在地」として空間デザインをしていくための参考となるデータが空港にはなかった、ということですね。具体的な調査項目にはどんなものがあったのでしょうか?

髙橋:まずは基本的な旅客の比率です。空港では「インアウト比率」と呼ばれているのですが、簡単に言えば空港に降り立った人たちと、飛び立った人たちの比率のことですね。また、居住地別に旅客の比率を分析することで、これから出張や旅行に行くのか、旅行が終わって居住地に帰っているのかがわかります。利用客のシチュエーションが大きく異なるので、その比率によって必要とされているサービスや商業施設を検討することができます。例えば、旅行に行く前のサービスが必要なのか、お土産が必要なのかなど……プランニングをする上で、旅客の属性を把握することはとても重要です。

また、空港に来る前にどこにいたかまでわかるので、施設におけるカスタマージャーニーマップの手前の部分まで深く知ることができるのは強いです。さらに男女比や年代、夜に滞在している人の傾向や、昼間訪れた人の特性といった細かい部分まで、調査を行いました。

空港におけるモバイル空間統計のデータイメージ。滞在比率や滞在日数などが把握できる。

――実際に調査を行って、どのようなことが見えてきましたか?

髙橋:空港に訪れている人たちの特徴が把握できたのは大きいですが、それ以上に、予想を裏切る結果が出たことはとても面白かったです。

一例として、トランジットの利用客については、「乗り換え目的なので、かならず空港で過ごしているだろう」という考えのもと、有効な商業ターゲットになるのではないかと思っていました。しかし実際は、全体のボリュームに対する人数そのものも、滞在時間もとても少ないという結果だったんです。

鈴木:加えて、今回の調査では、飛行機に乗らないのに空港に来ている人が多いことがわかり、空港が一種の観光地になっているのだとデータより読み取れました。この調査は、仮説の検証にも、新しい気付きを得ることにも利用できると思います。

鈴木靖隆:株式会社ドコモ・インサイトマーケティング エリアマーケティング部。携帯電話位置情報を活用した人口統計「モバイル空間統計」を活用した、クライアント企業に向けた調査提案やパートナー企業との新規事業立ち上げに従事。官公庁・自治体、デベロッパー業界、コンサルティング業界、鉄道業界、IT業界等のクライアント企業を担当。

――今回得られたデータは、どのような場面で活用が期待されますか?

釼持:プランニングにおいては、さまざまな活用方法が考えられます。さきほどのトランジットの事例もそうですが、ターゲットの絞り込みに活用することでムダな方向性を検討しなくて済みますよね。より効率的に、提案の精度を上げていくことが可能だと思います。

髙橋:そうですね。あいまいだった部分が数値データとして明確になるので、クライアントが納得できる提案をしやすくなります。クライアントやそのまわりの関係者の納得の向上にもつながり、合意も得やすくなりますね。

釼持:また、クリエイティブの面では「クリエイターのアイデアを広げるツール」にもなり得ると思います。例えば「滞在時間が長い」ことと「女性が多い」ことがデータで実証されているとして、その要素をクリエイターに与えれば、サービスやデザインの方向性を決める上で、とても参考になりますよね。あとは反対に、広がったアイデアの収束にも使えそうですね。ひねり出したアイデアが本当に有効なのか、実証性の検証にも使えます。このデータを利用できる範囲はとても広いですね。

――ほかの空港でも「モバイル空間統計」の利用を検討しているとのことですが、今後の展望を教えてください。

髙橋:この取り組みを始めたばかりの頃は、膨大なデータの中からどう分析すればクライアントにとってより有効な情報を取得できるのかという検討に時間を要しました。そのため、これからは調査すべき項目をさらに精査し、調査の精度を上げていきたいと思います。

鈴木:私たちも今回の調査は非常に勉強になりました。データの読み取りって本当に難しいんですよね……。そのためにも、クライアントと密にコミュニケーションを取り、「本当に必要なデータはどこなのか?」を見極めていく必要があると感じています。

髙橋:あとは、インバウンド動向の把握にも使えたらいいですよね。もちろん各都道府県が調査を行っているのですが、場所によってデータの取り方やフォーマットが違うので、リアルな数字が見えにくい……。そこで「モバイル空間統計」のデータがベースになってくれればと期待しています。

釼持:そうだね。インバウンドのカスタマージャーニーマップは、空港内だけでなく、「どこに向かうか」が重要だと思うんです。これから京都観光に行く人に向けて、空港に日本らしいギミックが施された空間を作っても、これから本物を見に行くのに……ってなりますよね。

鈴木:インバウンドデータは「モバイル空間統計」の強みの1つです。2018年の訪日外国人が全体で約3,100万人いる中、全体の30%である約900万人の行動が把握できています。現在、官公庁や自治体、民間企業など幅広いクライアントに活用いただいていますが、いずれは「モバイル空間統計」が日本を代表する位置情報サービスになれるよう、今後も力を入れていきます。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)