――2014年にミラノデザインウィーク初出展、今回で5回目の出展となりますが、出展された理由を教えてください

安藤北斗さん(以下、安藤):まず前提のお話からすると、僕たちはアートとデザインの中間地点というところを活動領域にしています。新しい視座を提示したり、あるいはデザインというフォーマットやコンテンツ、文脈にのっとった作品制作をしています。今回、出展した2つの作品もそうですが、大量生産とまではいかないリミテッドエディションで、おもにデザインギャラリーと契約しています。

we+(林登志也さん・安藤北斗さん)

――どうして現在のような活動体制になったのでしょうか?

林登志也さん(以下、林):出会ったのは10年ぐらい前で、当時はそれぞれ別の会社にいました。最初は3人でチームを組んでいて、僕と安藤は当時のもうひとりのメンバーを通じて知り合ったんです。その後、we+を会社にしました。ちょっと天邪鬼な趣向があるのと、もともとプロダクトのデザイナーとしてのキャリアを積んでいるわけではないので、「サローネの本流ではないものを出すべきではないか?」と漠然と思っていました。

最初に2014年に出したのが「MOMENTum(モメンタム)」という、水がテーブルの上を走る作品です。KAPPESというクリエイティブチームで作品を制作し出展したのですが、すごく評判が良くて、いろんなメディアやキュレーターの方たちに気に入っていただけました。「メゾン・エ・オブジェ」の展示を担当されている方からは、「君たちの作品はコンテンポラリーだね」という言葉をいただいき、それから「コンテンポラリーデザイン」という考え方を改めて意識するようになりました。マスプロダクション向けのものがミラノサローネでは主流とされてきて、先人たちがつくり上げてきた歴史があるなかで、僕たち30代は何をすべきなんだろう?と悶々としていたところに、「コンテンポラリーデザイン」という考え方は新しいデザインの動きを拡張していくことにもつながるので、自分たちにはしっくりきています。

MOMENTum(2014)

――コンテンポラリーデザイン寄りの作品を出展する方はどのくらいいるんですか?

安藤:割合としてはややマイノリティですが、僕らが展示していたロッサーナ・オルランディーに出す人たちは、僕らがいうところのコンテンポラリーデザインの作品をつくっています。大量生産を前提にせずハンドクラフト的につくっている人もいて、彼らも僕らもメーカーとコントラクトを結ぶことを主目的に展をしているわけではなくて、その作品自体を売るということにプライオリティを置いています。

――やはりミラノという場所は費用対効果は高いということでしょうか?

安藤:そうですね。コンテンポラリー寄りの人もかなり来るので。日本ではあまり聞かないと思うんですが、「デザインコレクター」という方が海外には多くいらっしゃって、デザインギャラリーが顧客を持っているので、買い付けに来ているというのが多いと思います。

――例えば「デザインマイアミ」みたいな場所もそうでしょうか?

林:まさに僕らが向かわなきゃいけない場所ですね。「デザインマイアミ」は限られたギャラリーしか出展できないみたいなので、そういうギャラリーと契約できれば理想ですよね。ブラッドピットとかはかなりのコレクターみたいですよ(笑)。

安藤:今年、サローネサテリテに出展していた若手の方々は、かなりコンテンポラリーデザインに寄ってきているという印象がでした。先人たちと同じものをつくっても……という思いもあるだろうし、新しい活路を見出そうとしているというか。

――we+として、いまの時代において提起する課題は何ですか?

安藤:新しい視座を提示していくっていうことですかね。具体的にいうと、僕らのつくりかたで“ジェネレーティブ”という言葉をよく使うんですが、自分たちの意図を介さずにできあがるテクスチャーにすごく興味があるんです。

もちろん一本の線を書いて、美しい佇まいのものをつくるデザイナーのことは尊敬するのですが、僕らはその一本の線を引くというよりは、そのものができあがるプロセスを設計していくようなスタンスでつくっています。つまり、デザイナーの手を介さずしてものができあがるという方法を取ろうと思っています。いままでのアートの歴史を紐解いていくと、「もの派」みたいな人たちも同じようなことをやっていたようですが、デザインでそういうことをやっている人たちはあまりいないようです。

――デザイナーの手を介さない手法でつくる、そのためにたくさんの実験を繰り返すと思うのですが、「たどり着いたな」と思えるようなラインに達するには、どれぐらいの労力がかかりますか?

安藤:これがケースバイケースなんですよね(苦笑)。本当に最後の最後まで苦しみ抜くこともありますし、最初のアイデアである程度まで引っ張れることもあります。あまり合理的ではない考え方に基づいてものをつくっているので、ものすごく手間と労力がかかるんですよ。

林:薬品を1滴2滴垂らしたことによる現象の違いを見るとか、そういう地道なやり方で自然現象をつくっているというところはあります。そこで、まず自分たちが驚かないことは人には伝わらないので、そこの発見にものづくりの9割以上を費やしているような気がするというか……(笑)。

安藤:発見すれば早いんです。あとは、フィニッシュに向けて収めていけばいいと言う感じなので。あまり絵から入らず、素材から入っていくので、とにかく実験を重ねていきます。なにかおもしろそうだと思ったら、そこの選択肢を広げるために1滴2滴の勝負をしていく感じです。よく路頭に迷うこともありますが(笑)。

林:発見できなかったときのヒヤヒヤ感といったら…… (笑)。

安藤:本当に微妙な変数を与えることによって違ってくるので。そこを追い求めていくのはタフな作業ですね。いい現象はみんなが「おおっ!」となります。やっぱり全員が全員感動する体験を探しているんですよね。

――では、今年の出展作品についてうかがいたいのですが、まず「Swarm」について。直訳すると「群れて動く」と言う意味でしょうか?

林:そうです。磁力でジェネレーティブされるというテーマで、プロダクトや家具をつくっていくとどうなるか?なのというコアなアイデアが最初にありました。最終的には磁石という構造体に鉄線が10万本くらいくっついて、椅子や花瓶というカタチをつくっています。初めはホッチキスの芯を磁石にくっつけてみたり、鉄球とかをくっつけてみたり、いろいろプロトタイプをつくってみたりしました。いろいろな条件をそぎ落として現在のカタチになりました。まずはプロセスを設計して、最終的には磁力に任せるという方法でつくっています。

Swram(2017) Photo: Masayuki Hayashi

Swram(2017) Photo: Masayuki Hayashi

会場では気になって触っていく方がほとんどでしたね。鉄線が集合していると金属ではなく、ファブリックとか柔らかい素材に見えるみたいなんです。それで触ってみると「なるほど!」と納得していく方が多かったですね。無機物ですけど有機物のような温かみがあるものに見えたんじゃないかなと思います。

安藤:アニマルファーと言われたりもしました。接着剤を使ってガチガチに固めたりしていないので鉄線がゆらぐからかもしれませんね。

――制作中に1番苦労したポイントは?

安藤:やっぱり「椅子らしく」あるべきだなとは思っていて、ある種アイコニックの椅子のカタチと言うのを求めていたところがあります。というのも、僕らがいちばん見る人に感じて欲しいところは、サーフェスのつくられかたや、サーフェスそのものだったりするので、それ以外のところにあまり目をいかせたくなかったんです。なので、アイコニックな椅子のカタチを踏襲しています。アイコニックなカタチを求めていくと、当然それ自体の完成度が高いので、磁石を入れ込んでいくことがなかなか難しかったりします。構造をどうつくっていくかというところがハードルだったかなと思います。あとは、鉄線の光の反射や映り込みを均一にしたかったので、すべてエタノールに浸して洗って表面の汚れをきれいにしました。キラキラきらめくようにといった細かいところもハードルが高かったですね(笑)。

Swram(2017) Photo: Masayuki Hayashi

林:花瓶もそうなんですがカタチには苦労していて、極めてアノニマスにしたかったんですけど、野暮ったくなるとダメなので、椅子もそうですが細かいカタチの調整はけっこう行っています。

安藤:カタチをつくらないとは言いつつも、その辺はシビアに見極めないとモノとして成立しません。

林:ただ四角い箱に磁石をくっつけただけだと、理科の実験の延長みたいになってしまうので……。そこに自然現象が生み出す美しさや神秘性を宿したときに、調整すべきデザイン的な要素はあるのではないかなと思います。

Swram(2017) Photo: Masayuki Hayashi

安藤:僕らはよく“目置き”という言葉を使っています。わかりやすい例で言うと焚き火だったり噴水であったり、何だかよくわからないけど惹きつけられる、ずっと見てしまうものという意味合いです。この「Swarm」も、「どういう構造になっているんだろう?」と“目置き”させることができた印象はありますね。コンセプトの説明もしやすかったですね。

林:だいたい「magnet(磁石)」の一言で伝わるっていう(笑)。

安藤:原体験として、磁石というものの共通認識が世界各国でき上がっているなかでの作品なので、伝わりやすさっていうのはあったのかなと思います。

――直感的に理解ができることは大切ですよね。では次に「peep」についてお聞きしたいのですが、これは直訳すると「のぞき見」とかそういう意味ですよね?

Peep(2017) Photo: Masayuki Hayashi

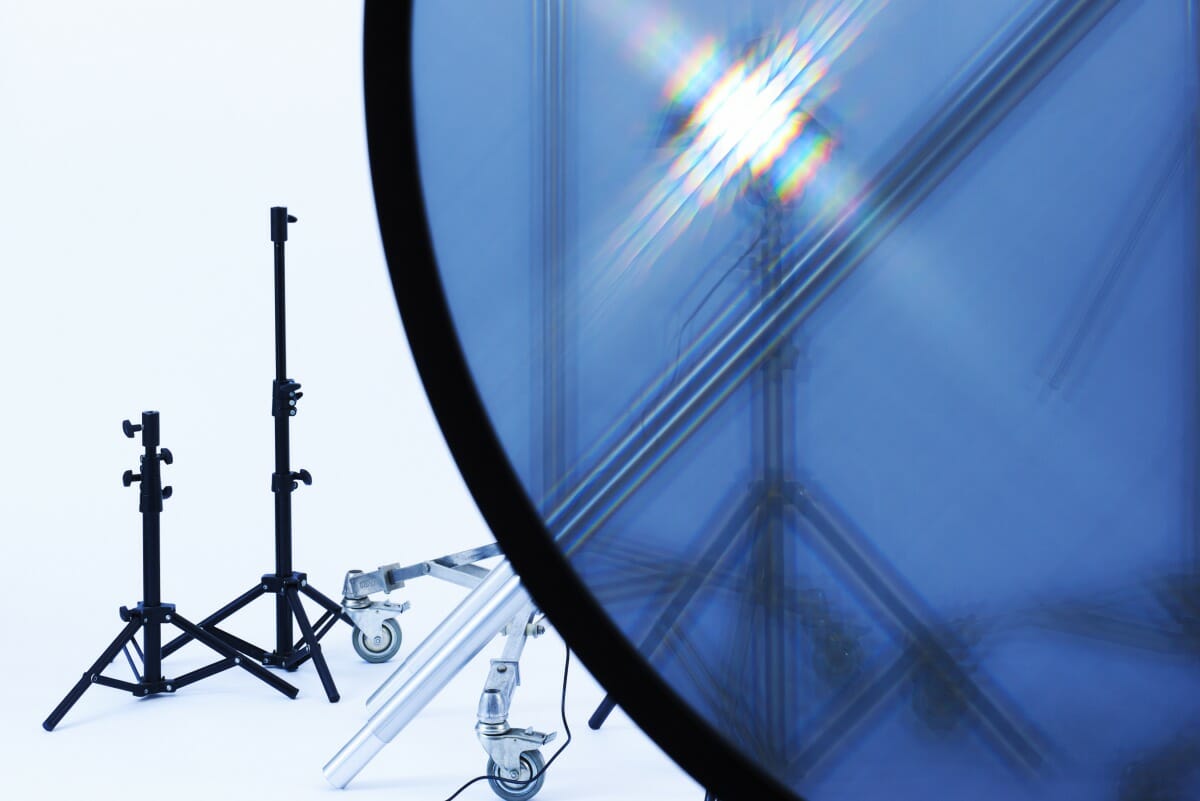

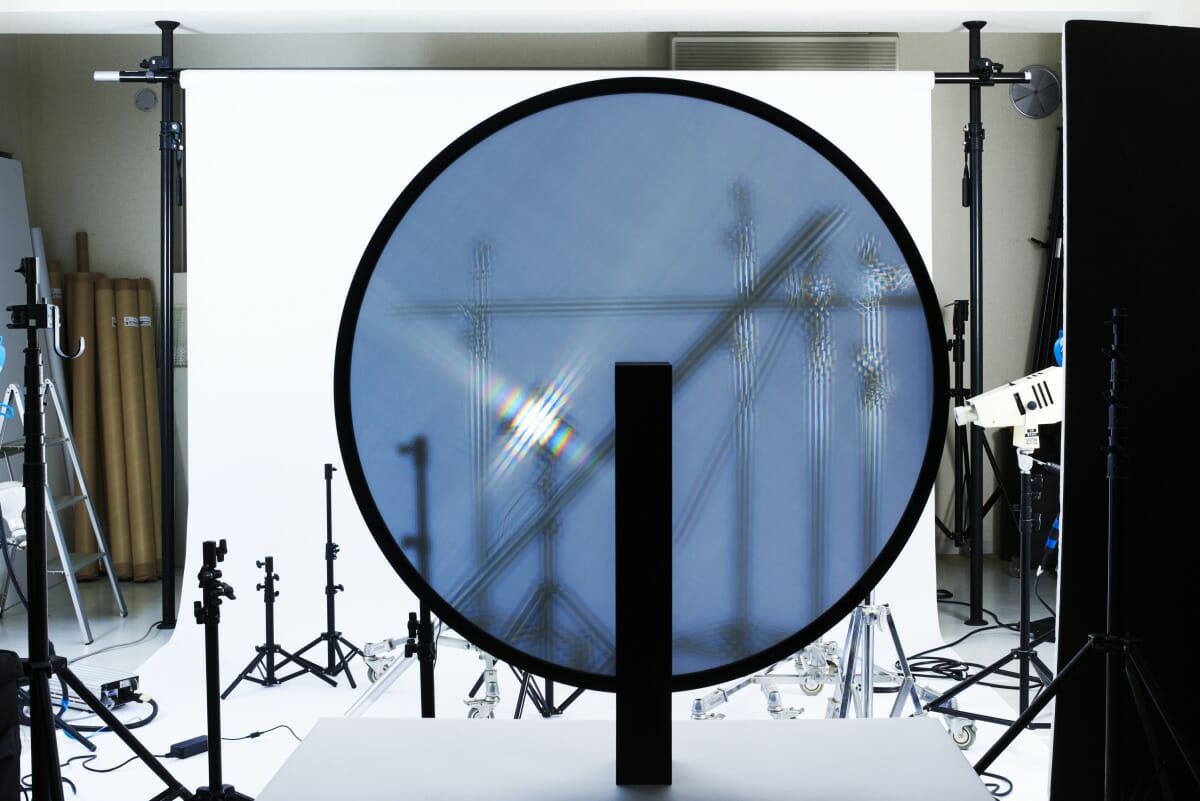

林:そうですね。照明とパーテションによる構成なんですけど、本来照明は光を照らすためのものですが、あえて“のぞく”ための照明にしました。また、パーテーションも空間を区切るためのものではなく、外側の世界を変えるものとして使いました。それぞれの役割を少しだけずらしたものとしてつくっています。

これは、「Material ConneXion Tokyo」の企画として出展したものです。メッシュ素材を扱うNBCメッシュテックさんとのコラボレーションで生まれました。使用しているのは高精細のメッシュで、1インチあたりに420本の繊維が入っているものを使っています。エアコンのフィルターとか、シルクスクリーンの版、あとは医療用など、BtoBの資材として使用されています。

Peep(2017) Photo: Masayuki Hayashi

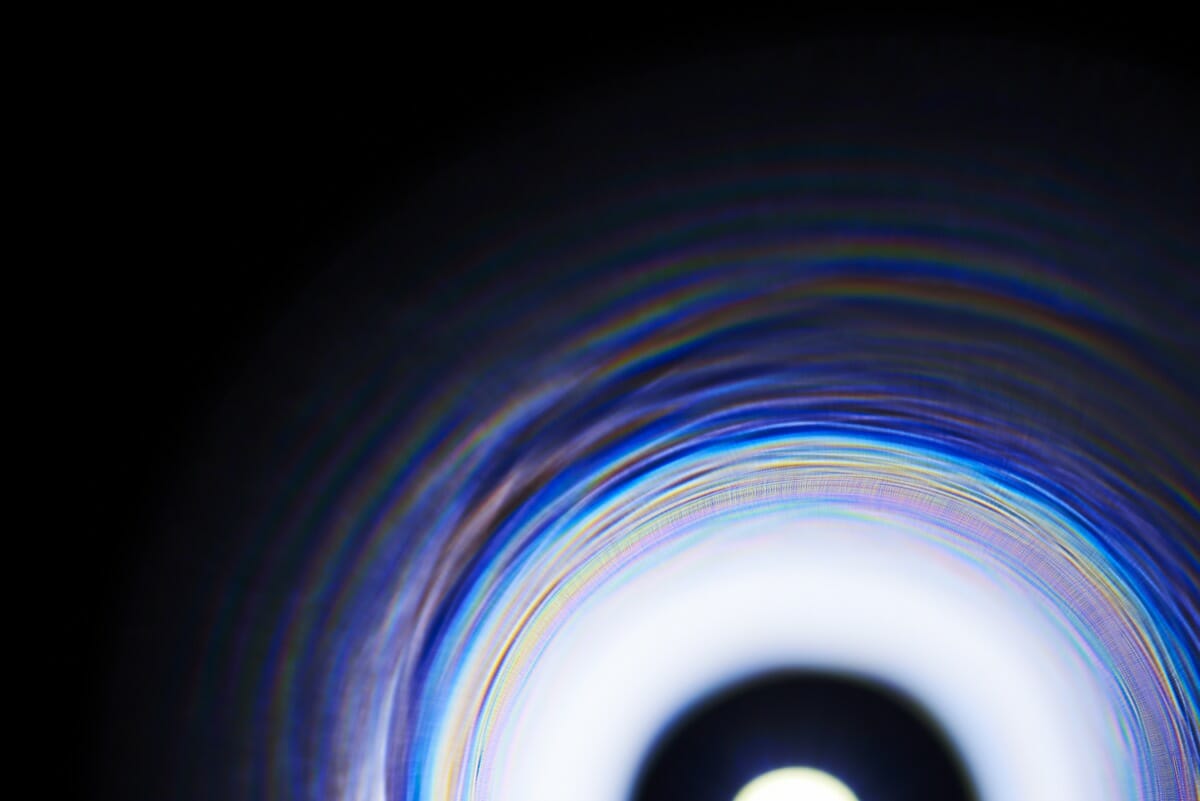

光とメッシュをかけ合わせたら光が割れてプリズムっぽく見えたり、あるいは外の世界が分光して不思議な世界に見えてきたりすることがわかったので、そういう世界を見せるための“のぞき見”する仕組みをつくりました。「見たことがあるようでないような不思議な世界」と言われました。

安藤:そういう神秘性みたいなものって、半分ぐらいまではコントロールしてつくることができるんですけど、残りの半分に関してはまったく自分たちでは制御できないというか。

Peep(2017) Photo: Masayuki Hayashi

Peep(2017) Photo: Masayuki Hayashi

――図面では書けない現象を捉えることの確実性が上がってきていますか?

安藤:確実性は上がっていると信じたいです(笑)。実際のところは本当にケースバイケースなので。ただ、自分たちの側に現象を比較的持っていきやすくなったっていうのはあるのかもしれないですね。

林:これまでで扱ってきた素材も増えてきてますし、それに伴って知見は増えていくんですけれど、知見が増えていくと世界の広がりが見えて絶望する(笑)。前はある種行き当たりばったりなところがあったので、そこまで怖くなかった。いまはわかるがゆえに、今回は道のりが遠いかも……みたいな気持ちになったりしますよね。

安藤:怖いですね。先がいろいろ見えてきくるからこそ。

林:自分たちのOKハードルが上がっているので、あるレベルの現象を見つけるっていうのはなかなかしんどいかなと。楽しいんですけど。

安藤:おそらく人間が感動するポイントは、共有されている原体験がありきというのが多い気がしていて、そうなってくるとあまりテクノロジーやサイエンスというところではなくて、比較的プリミティブな行為というか、それをかけ合わせていった方がそこにたどり着けるんじゃなかろうかと。もちろん、テクノロジーを使うんですけど、感動できるようなものをつくっていくには、ある程度プリミティブなアプローチで臨んでいくべきという感じがします。いま、僕は大学で授業を持っているんですけど、彼らの制作過程と僕らの制作過程って、実はそんなに変わらないんですよね(笑)。テクノロジー的にも似たり寄ったりのものだし。ただ僕らには見識経験があり、膨大な実験を経て制作するため、結果的に強度が高いものができあがるのだと思います。

――おふたりにとってミラノはどんな場所ですか?

林:僕たちの場合は、ミラノをきっかけにはじまる仕事もすごく多いんですね。それこそ世界中から人が来ているので、海外のメーカーさんと仕事に繋がる機会もありますし、日本の企業も考え方とかに共感して下さって、別のコミッションワークに発展していくっていうのが多いんです。ほかのギャラリーに出展していた友人も、やっぱりそういうケースが多いらしくて、そのアプローチを別の形で転用してインスタレーションをするとか、建築に何か落としていくっていうケースはあると言っていました。自分たちもそういう風に仕事に繋がっていく、大切な場所にミラノはなってきました。

安藤:自分たちの考えていることだったりとか、趣味嗜好だったりとか、作品として純度が高く発表できるところですよね。その純度が高い作品をつくれる機会が僕らにとっては非常に重要なことなんですね。遠くの池に石ころを投げるイメージなんですけど、遠くから自分たちが立っているポジションまで徐々に波紋としてやってきますよね。その波紋のところだったら、自分たちからどんどんアプローチできるんですよね。でも、石を投げない限りは、自分たちの範囲は広がっていかないので。

林:僕らがスモールスタジオというのもあるので、ステートメントっていうと仰々しいんですけど、僕らが何をやりたいとか、どういう存在なのかみたいなのを表明していかないと生き残っていけない。ミラノはそういうステートメントを発表する場所としては、1番良い場所なのではないかなという気がします。やっていて思うのが、5年もつくり続けていくとステートメントがどんどん重なっていくし、そのステートメントを気に入ってくださる方も増えてくるって印象もありますし、結果自分たちの仕事のクオリティも上がっていくというか、良い相乗効果があるような印象です。

――今後、使ってみたい素材とか、捉えたい現象とかはありますか?

林:この前、AGC旭硝子さんのトークイベントに登壇する機会があったので、ガラスの説明を受けたり、サンプルをいただいたりしたんですね。けっこうアプローチしづらい難しい素材なんですけど、僕らもガラスは向き合ったことがないので、向き合ってみたいなと個人的には思ったりしますね。

安藤:僕の場合、ガラスも含めてなんですけど、なるべくみんなが知っている素材の新しい側面を見つけていきたいなと思っています。新しく開発された素材は、それはそれで魅力的ですが、みんなが知っている素材で、いかに僕らなりの解釈でつくっていくかに興味があるので、自然物だったりとか、何てことないもので新しいもののあり方を定義してみたいなと思っています。

取材・文:瀬尾陽(JDN)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)