JDN編集部の「そういえば、」2019年11月

ニュースのネタを探したり、取材に向けた打ち合わせ、企画会議など、編集部では日々いろいろな話をしていますが、なんてことない雑談やこれといって落としどころのない話というのが案外盛り上がるし、あとあとなにかの役に立ったりするんじゃないかなあと思うんです。

どうしても言いたいわけではなく、特別伝えたいわけでもない。そんな、余談以上コンテンツ未満な読み物としてお届けする、JDN編集部の「そういえば、」。デザインに関係ある話、あんまりない話、ひっくるめてどうぞ。

日比谷花壇のサブスクリプションサービス・ハナノヒ

そういえば、花を一輪、毎日連れて帰っています。

「花を買った日は、自分が丁寧に生活しているという気がして気分がいい。」

――江國香織『薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木』より

最後に花を買ったのはいつですか?送別会や誕生日会など、自分のためではなく誰かのために花屋を訪れることのほうが多いですよね。無類の花好きの自分も、今日は気分がいいから花屋に寄って帰ろう、というのが月に1度や2度…。花のある暮らしを送りたい、けど毎日買うってほどでもない。そんな悩み(?)を解決してくれるのが、日比谷花壇が運営しているサブスクリプションサービス「ハナノヒ」なんです。

サブスクリプションってなに?ですよね。もともとの意味は「予約購読」で、馴染みのある新聞購読をはじめ、近頃ではAmazon プライムや、Netflix、音楽を提供するApple Musicなど、ますます身近になっています。「ハナノヒ」は“花屋”の定額サービス。プランは全部で4種類、自分は本日のお花が毎日もらえる「イイハナプラン」に加入しています。そのほかにも一定額まで店内のお花を選べるプランや、とにかく花に囲まれたい人向けのものまで、生活に合ったものを選択することができますよ。

一輪づつを小さな瓶に。まとめると華やかな印象です。

一輪なので大きな花瓶がなくても楽しめるのも嬉しいポイント。自分は小さな瓶やコップなどに挿したりしています。テーブルの上に飾るのはもちろんのこと、玄関先や洗面所に置くものおすすめ(何せ毎日なんですから!)。花が一輪あるだけで瑞々しい空気になるのって、本当に不思議ですよね。そういえば、乗り換えの駅に日比谷花壇があったかもというあなた、ぜひ!

https://www.hibiyakadan.com/shop/hananohi

(栗木建吾)

そっと何度も読み返したくなる一冊

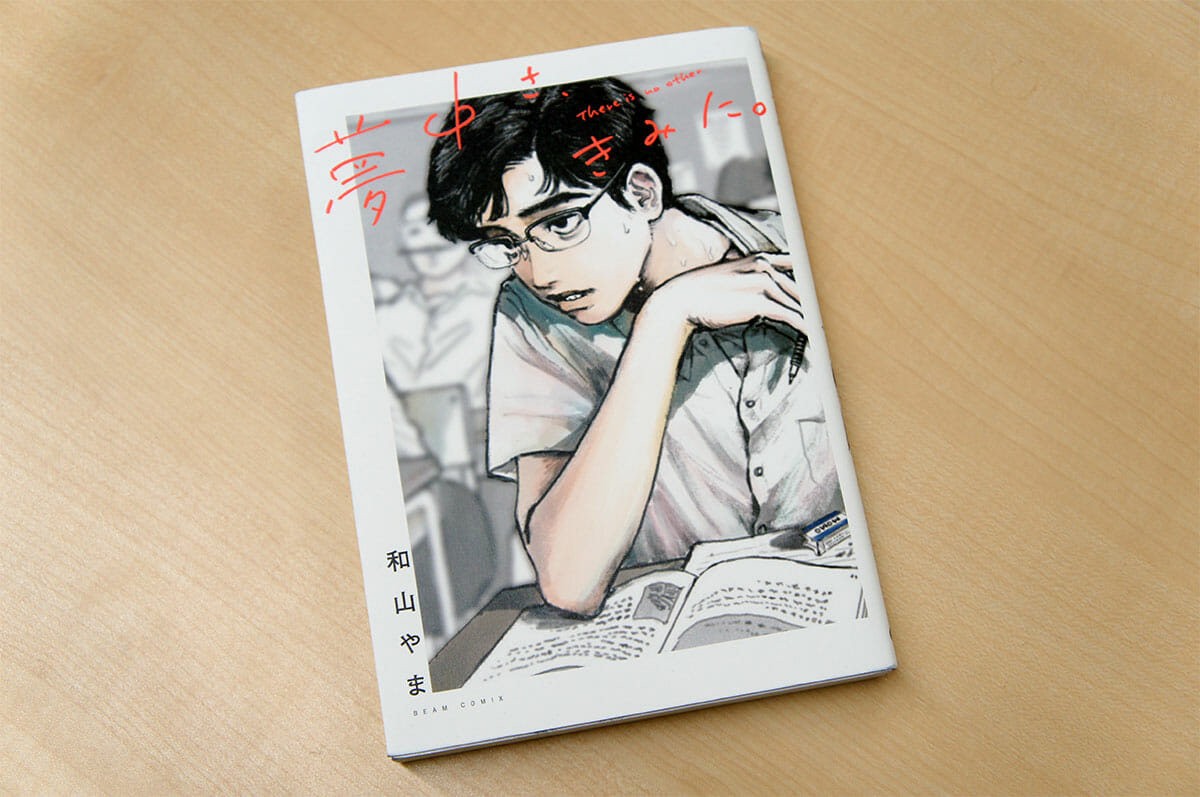

そういえば、少し前に買ったマンガが、宝物の一冊になりました。

和山やまさんの『夢中さ、きみに。』(コミックビーム編集部)は、オムニバス形式で8つの作品が収録されているマンガです。Webで話題になった作品「うしろの二階堂」のほか、一冊すべて高校生の何気ない日常を描いていて、それぞれちょっとずつ人の繋がりを通して話が進みます。

もともと和山さんの作品はSNSやピクシブなどで拝見していましたが、単行本化されると聞いたときは発売日を今か今かと心待ちにしていました。発売から3か月ほど経ち、すでに新聞や女性誌、カルチャー誌などでピックアップされているので、何かで見たかも…?という方もいらっしゃるかもしれません。授業中のひとコマが描かれた装丁は、ベイブリッジスタジオの黒木香さんが担当。

いちファンの勝手な印象になりますが、和山さんが描く登場人物はあますことなく全員愛らしくシュールで、現代の設定だけど昭和に流行った音楽が似合いそうな雰囲気を持っています。髪の毛や濃い色のセーターの手触りを感じる描き方や、しっとりとした色幅、余分にトーンを使用していない点も作品を唯一無二のものにしていると感じます。

作品を読み終えると「自分は高校生の時、こんなに愛しい毎日を送れただろうか…?」と残念にも思うのですが、きっとそれぞれ自分なりの愛らしい日常でしたよ、そんな風に思わせてくれる作品です。本当はあまり教えたくない、一人でそっと何度も読み返したい一冊です。

(石田織座)

オラファー・エリアソンの「アートのデザイン」

そういえば、8月の「そういえば、」にも書いたNetflixのドキュメンタリー「アート・オブ・デザイン」のシーズン2が、今年の9月に配信されました。先週末に一気に観てしまったんですが、それがまたすこぶるおもしろかった。

アートや建築、衣装デザイン、玩具デザイン、UIデザイン、タイポグラフィーなど、さまざまな領域のデザインの現在地点に触れられるのはもちろん、デザイナーたちのパーソナルな部分も垣間見れるのがこのシーズンの魅力だと思います。ぼくは『ブラックパンサー』の衣装デザインでアカデミー賞を受賞したルース・カーターの回がお気に入りです。アフリカの豊かな色彩とアフロフューチャリスティックなコスチュームデザインの裏側が知れてうれしかった。

全6エピソード中、いい意味でちょっと異質だったのがオラファー・エリアソンの回だったのではないでしょうか。「アートのデザイン」と冠されたエピソードでは、霧や滝、氷、虹、光など、自然と人間との接点を作品を通して提示するようなオラファーの代表作の多くが紹介されています。

よくアートとデザインの違いについて語られることがありますが、ここでは「アートのデザイン」について語られています。原題もそのまま「The Art of Design」。なかなかそれぞれ定義がむずかしいことばですが、ぼくとしては「違うとかそういうことでもないよな」と考えたりしていたんです。

そこで、オラファーが劇中で話すことばがとてもしっくりきました。チームで作品をつくる上で、彼はじぶんのことを「why」を決めるひとだと話します。作品のアイデアを言語化し、チームでかたちにしていくことは「how」のプロセスであり、彼の役割は作品がアートとして機能するかの判断をする役割を果たすこと。そのためには、「how」にとらわれすぎることなく、「why」を見失わないことが重要になる。「アートのデザイン」とは、そのことを意味するのではないかと感じました。

なによりオラファーの語り口がいいんですよね。スクリーンのこちら側にことばを投げかけ、たった数秒で鑑賞者の世界の見方を少し変えてしまう。来年3月から東京都現代美術館にて個展も開催されるようなので、とてもたのしみです。

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/olafur-eliasson/

(堀合俊博)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)