2019年に日本空間デザイン賞金賞を受賞したこの展示空間について、設計を手がけた東京大学総合研究博物館の洪恒夫さんに制作背景やコンセプトなどをうかがいました。

■制作背景・コンセプト

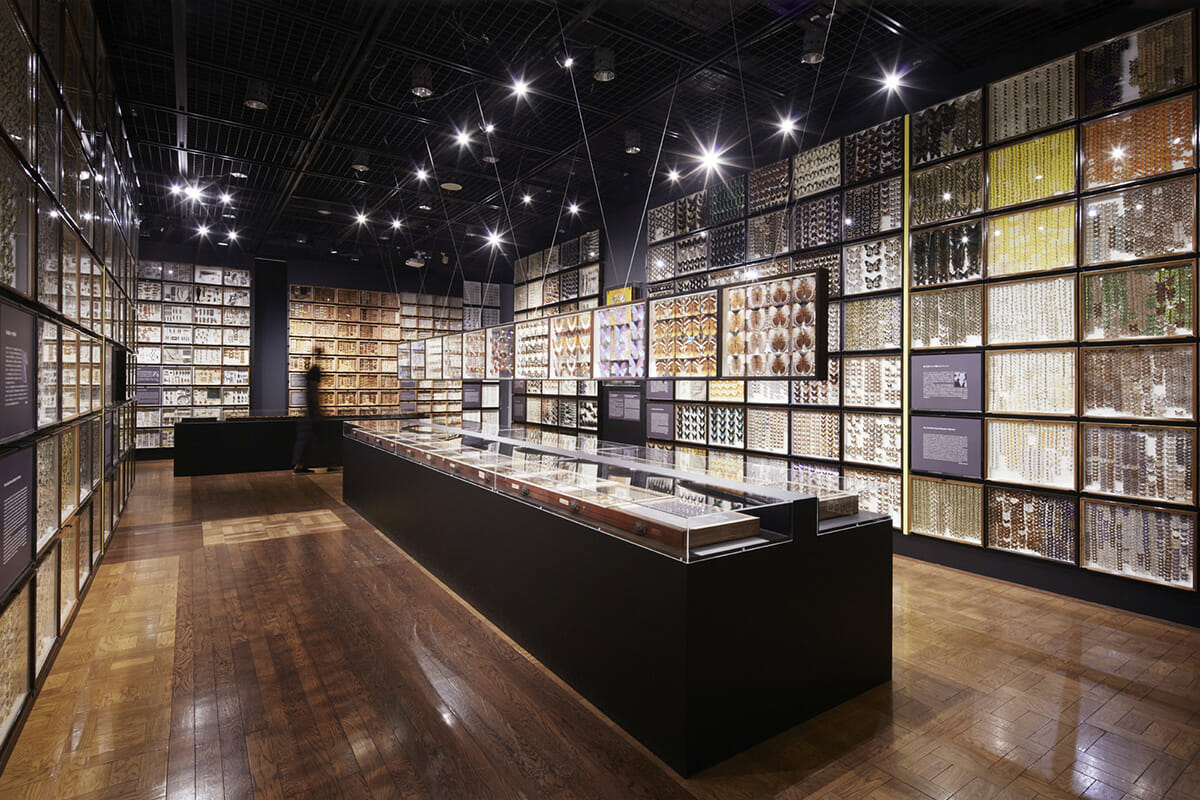

約200年前の江戸時代に制作された日本最古の昆虫標本から始まり、明治~大正期の昆虫標本、昭和初期に採集された鳥類学者の標本、さらにはブータン国王陛下から贈呈されたブータンシボリアゲハ、昆虫学史上に名を連ねる名だたる研究者のコレクションなどが展示されました。これらの自然史遺産ともいえる貴重な昆虫標本を一堂に展示することで、いわば日本の昆虫博物誌を力強く体感してもらうことがねらいの一つでした。

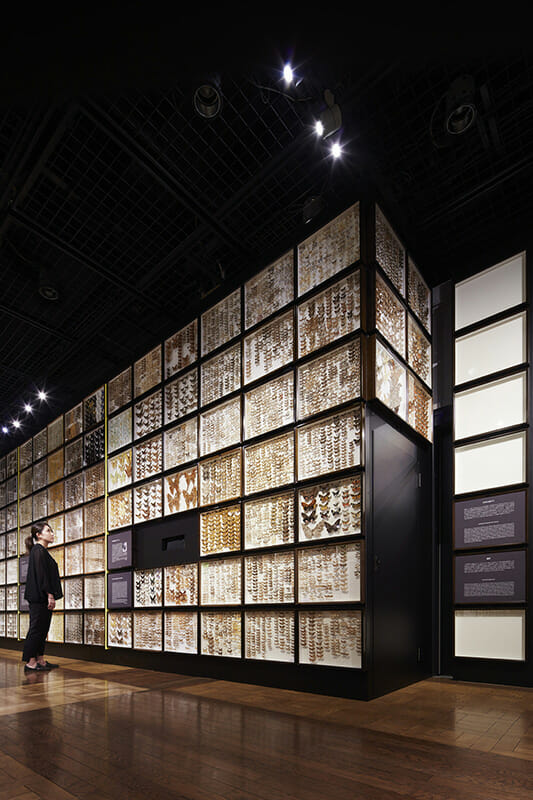

空間デザインの特徴として、本展では東大秘蔵のコレクションを圧倒的な量で見せる唯一無二の空間を目指しました。東京大学が収蔵している昆虫標本を限られた部屋にどこまで多く展示できるのか、言ってみれば、空間キャパシティに対して飽和状態まで標本を展示する空間がどのようなかたちで実現できるかのチャレンジです。そのため、動線を確保しながらも壁という壁を標本箱で埋めつくすデザインとしました。

■手法、特徴

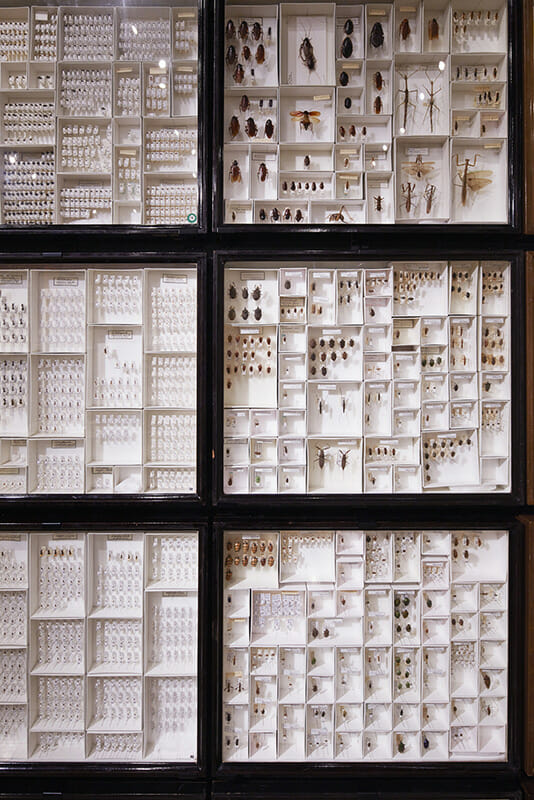

壁を極限まで標本箱で埋め尽くすという方針を立てた後は、実際の展示方法や可能な量の検証からスタートしました。具体的には、空間サイズから標本箱の数を割り出し、学術企画担当の先生にフィードバック。そして、時代や研究者の割り当て数を決めるという方法をとりました。

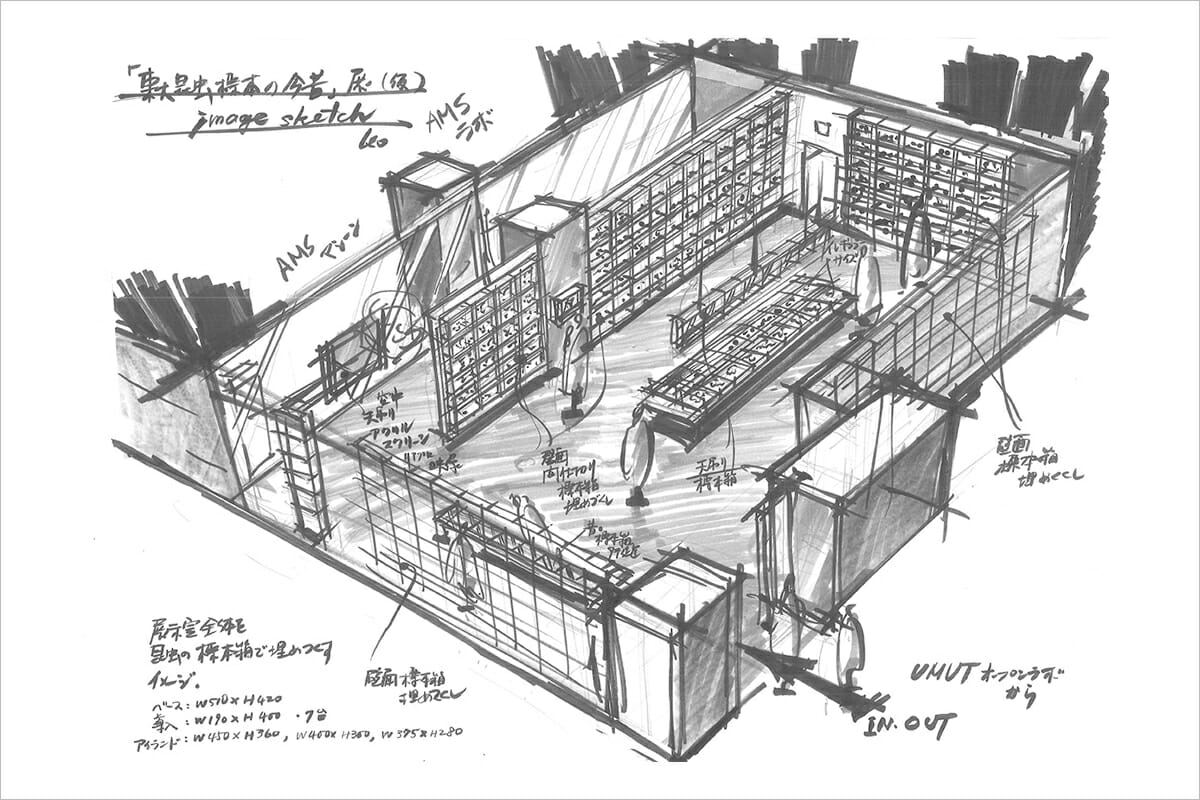

時代や研究者によって多少標本箱のサイズが違うため、その基本情報をもとにラフな平面図、立面図をスケッチし理論上の数を割り出し、これをもとに学術企画側で標本の選び出しを進めてもらいました。設計側では埋め尽くされた空間のイメージのためのスケッチを書き、これをもとにスタディモデルを作成して空間の具体像を描いていきました。

洪さんによるスケッチ

工期が短かかったこともあり、プロジェクト作業の前半はほとんど手書き作業で進めました。関係者間での合意形成と自分自身のイメージ把握のためのスタディでは、手書きやラフなスタディモデルが実は役に立ちます。なぜならそこには「こうしたい」という意思がストレートに込められるからです。その後は通常の製作のための図面化を行い、現場製作に入っていきました。

天井高が3.4mもあったため、特に天井近くのものがどこまで観賞可能かどうかが課題でした。迫力を優先し、床から天井まですべて埋め尽くしたい思いと、観賞者がきちんと展示物を見れるかどうかのせめぎあいです。その解決策としては、目線に近いところになるべく見せたい標本を優先的に配置するという考えで構成しました。観賞者のストレスをなくすため、会場には双眼鏡を準備しましたが、これはお子さんや専門的な関心のある方にとって好評だったようです。

標本箱にはリアルな実物標本がびっしりと埋めつくされています。さらにそれらを隙間なく壁を埋め尽くして展示をすることでまさに圧巻の空間となりました。昆虫標本はすでに“生”は失っていても有機的なもの。これら有機的なものに囲まれた空間ですが、共通のリズムをなすグリッド状の標本箱が織りなす空間は、すべてガラスカバーで覆われていることもあるため、どこか未来のインテリア空間のようなイメージの空気感や雰囲気が生まれたことが意外な発見でした。

| 事業主 | 東京大学総合研究博物館 |

|---|---|

| 所在地 | 東京都文京区本郷7-3-1 |

| 設計 | 東京大学総合研究博物館 洪恒夫(デザイン)、矢後勝也(企画・統括) |

| 施工 | 有限会社アカシオ |

| 竣工日 | 平成30年7月14日~10月20日 |

| 撮影 | フォワードストローク |

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)