世界最大規模の家具・デザインの祭典「ミラノサローネ国際家具見本市(Salone del Mobile.Milano)」が、2025年4月8日から4月13日まで開催された。毎年4月にイタリア・ミラノで開催されるミラノサローネ国際家具見本市。今年は隔年開催の照明見本市である「エウロルーチェ」も同時に実施された。

会場では37カ国から2,103の出展(700人のサローネサテリテ参加デザイナー人数を含む)があり、30万2,548人が来場。最新の家具やインテリア、照明、テキスタイルなど多岐にわたる分野の最先端トレンドが一堂に会した。本特集では、今年度のミラノデザインウィークに日本から出展した企業やブランド、出展者に注目し、大きく3つに分けて紹介する。

●ミラノサローネ見本市会場

●サローネサテリテ

●ミラノ市内

●ALCOVA

本記事では、ミラノサローネ見本市会場において、35歳以下の若手デザイナーによるプロトタイプ展示「サローネサテリテ」にフォーカス。出展者の中から優秀なブースに贈られる「サローネサテリテ・アワード」も用意されており、若手デザイナーの登竜門となっている。今年も日本から多数の出展があり、その中から一部を紹介する。

ATSUSHI SHINDO/進藤篤

今回で3回目の出展となる進藤篤さん。毎年光を使った作品を発表しており、今回は「SOME ECHOES」と題した新作インスタレーションを発表した。“静かな森を歩くひととき”に着想を得たライティングインスタレーションで、森の中で感じる光や影、音が響き合う情景を表現したような作品。

写真提供:ATSUSHI SHINDO

作品中央に設置されたLEDの光源を囲むように、斜めに入れたスリットに幅違いの板材が差し込まれている。光が見え隠れする構造によって、不思議で奥行きのある森のような空間が生まれていた。

写真提供:ATSUSHI SHINDO

2種の素材のうち、木製のあたたかな光の雰囲気をつくるために用いられたのは、日本の伝統建築技法「杮葺き(こけらぶき)」に用いられる「こけら板」。職人の手で丁寧に割かれた木の板が、光と呼応するように繊細な陰影とゆらぎを生み出していた。なお、アルミ製(写真右)は反射する光や素材感の違いから、より神秘性を感じる表現になっていた。

積彩

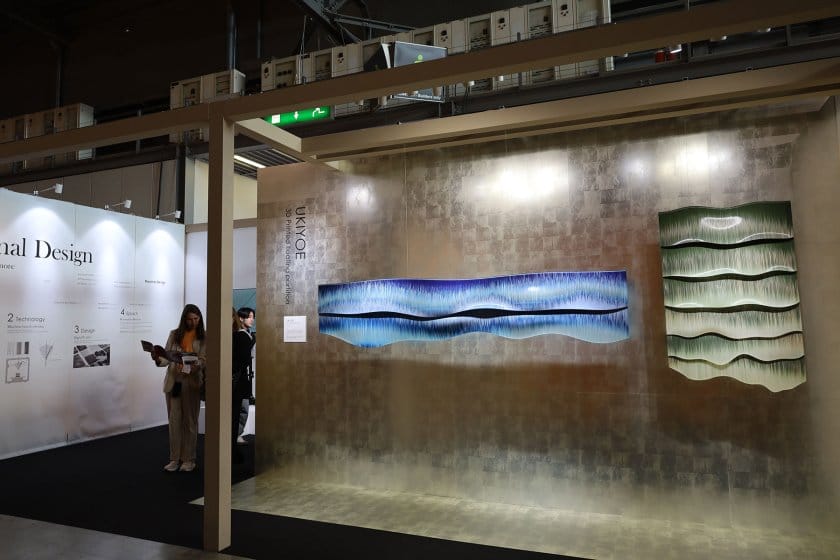

2年ぶりにサローネサテリテへ出展した積彩は、デザイナー・大日方伸さんが設立した、3Dプリンティングを専門とするデザインスタジオ。3Dプリンティング技術を駆使し、多様なシーンに対応する唯一無二の空間体験の創出が強みだ。

今回の出展コンセプトは、積彩がこれまで独自開発を続けてきた3Dプリント技術を基盤とした「Maximal Design」。たった1台の3Dプリンタから多様な表現のCMF/装飾材をつくり出す、デザインと技術が融合した新たな装飾のあり方を提案した。ブースで注目を集めたのは、「浮世絵」からインスパイアを受け、その繊細な表現を3Dプリント技術で再解釈したパーテーションのプロトタイプ「UKIYOE」。

ブースの目立つ位置に展示された「UKIYOE」

浮世絵は、遠近法がなかった時代の日本において、風景の奥行きやかすみをグラデーションで表現していた。その美しさを再現するため、1本のパス内で色の比率を変化させる3Dプリント技術を開発。これにより、自然な奥行きを感じさせるパーテーションが生まれたという。

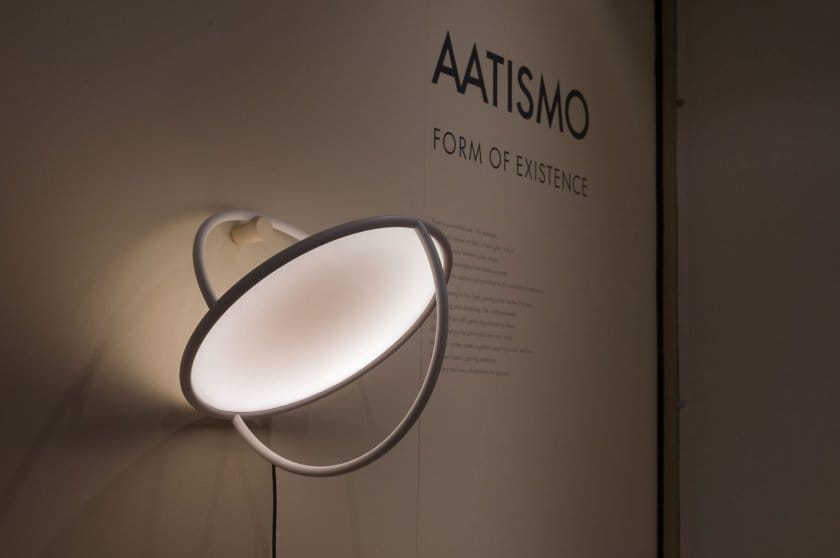

AATISMO

今回で3回目の出展となったAATISMOは、「Form of Existence – 存在の形」と題した新作プロダクトを発表。AATISMOは、「アートとテクノロジー」「原初と未来」「野生の思考と科学的思考」の融合をテーマに、建築・デザイン・アートなどの分野を横断した活動をおこなっている。

写真提供:AATISMO

今回は、光と生命の神秘が融合したペンダントライト「Core」、互いに支え合うことで自立するラウンジチェア「Tetra」、種子がコンセプトの、持ち運びができ、あらゆる状況での使用が可能なライト「Seed」、地球の記憶を宿す海と大地のローテーブル「Terra」の4つを展示した。

種子がコンセプトの照明「Seed」は、細長い半円形の金属フレームによって支えられた透明なディスク形状の発光面で構成されている(写真提供:AATISMO)

NAO IWAMATSU

こちらも3回目の出展となった、インダストリアルデザイナーの岩松直明さん。「Echoes of the Past」をテーマに、3つの照明作品とスツール、花瓶の新作コレクションを発表した。

「Echoes of the Past」は、時を超えてきた、合理性に基づく伝統工芸の職人技、および西洋と日本の伝統的な建築ディテールやアナロジーを引用し、長く使い続けられる構造と時代を越える彫刻的魅力の両立を模索したコレクション。

大型のペンダントライト「ALBA」

展示のメインを飾る大型のペンダントライト「ALBA」は、LED光源を前提に提灯を再構築したもの。制作はカリモク家具などとのコラボレーションもおこなっている京提灯の小嶋商店が手がけた。縦や横など角度を変えることができ、印象の変化も楽しめる。

ERINA CALDEIRA STUDIO

東京とコペンハーゲンを拠点に活動するプロダクトデザイナーのカルデイラ エリナさん。今回の展示では、日本に古くから伝わる素材や手法から要素を抽出し、自由な発想でデザインに取り入れた新作コレクションを発表した。

写真提供:カルデイラ エリナ

特に注目したのは、新しいコートスタンドの形を模索したという「NAWA COAT STAND」。ロープを曲げたときの張りによって生まれる強度を活用し、フックとして機能させている。古くから道具として、また日本では神聖なものとしても使われてきた「縄」という素材に着目し、自由で創造的なアプローチでその可能性を再考したという。

縄部分はしっかり強度があるため、ハンガーや帽子を自由に掛けられる。コートスタンドというとどれも薄目で見ると同じような形が多いなかで、新しいフォルムと色合いが目を引いていた

そのほか、コートスタンドと同じ色味の「KŌSA BASKET」も人気だった。こちらはコの字に折った2枚のスチール板からなる、2段構造のバスケット。シンプルなつくりだが、あるようでなかったプロダクト。

南出由裕

プロダクトデザイナー・CMFデザイナーの南出由裕さんは初出展。「Forms of Japan – Forms of Living」と題し、日本の美意識や文化性に着目したインテリアプロダクトのプロトタイプを展示した。

写真提供:南出由裕

展示されたのは、日本の“行燈(あんどん)”に着想を得たポータブル照明「And-on」、静かに香りを楽しむための香台「Shizuku」、クッションとロースツールの中間的な家具「Kusabira」の3つ。

特に注目したのは、スタンドでも持ち運びも可能な照明「And-on」。ランプシェードの部分には、アクリル素材の表面に「透き漆」という、ろ過して精製された純度の高い漆が塗られている。透明感のある漆を利用し、わざとクラック(ひび割れ)を入れるなど独特の表情がおもしろい。

「And-on」はスタンド部分に磁石で装着されており、簡単に取り外しができる仕様になっていた(写真提供:南出由裕)

横田純一郎

初出展となったプロダクトデザイナーの横田純一郎さんは、「Lights with a story」をテーマに3つの照明を発表した。

和紙を使ったライト「Toi」は染めることもできるがあえてプレーンな色のまま、素材感を前面に出したという

和紙素材を使った複数のシェードからなる照明「Toi」や、光学ガラスのリサイクル素材を使った照明「Kaleido」、イタリア語で「共有する・分かち合う」という意味を持ち、灯りを共有することを目指したポータブル照明「Condivi」の3つを展示。

伝統工芸、機能的、リサイクルなどそれぞれキーワードを持ちながらも、柔らかい質感や日本らしい要素が入っているなどストーリーが感じられる展示だった。

ポータブルライトの色味は、日本特有の色である朱色と藍色でデザインされた

SUPER RAT

デザイナーの長澤一樹さんが2024年に設立した、インテリア・家具・プロダクトを手がけるデザインスタジオ「SUPER RAT」。今回は棕櫚(しゅろ)の皮と古来から日本に根付く伝統的な染色技法を用いた「JUHI SERIES」から、器、仕切り、照明の3つのプロダクトを展示した。

器は、江戸時代以前よりナイロンやビニールの代わりとして重宝され、多様な工芸品に用いられてきた「棕櫚(しゅろ)の樹皮」を主材としている。さらに、古来より受け継がれてきた伝統的な染色技法「柿渋染め」と、廃棄される鉄屑から抽出した「鉄媒染液」を掛け合わせることで、風土を表す色調と多彩な形状表現を可能とした。柔らかでありながら強度と透過性のある器。

なお、同ブースは「サローネサテリテ・アワード」を受賞。会期中は各国のバイヤーやプレスなどが訪れていた。

次ページ:ミラノ市内で開催された1,000件を超えるデザインイベント、一部を紹介

取材・文:石田織座(JDN)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)