いのちを拡げる:いのちの未来/石黒浩

■公式サイト:https://expo2025future-of-life.com/

「未来との出会いが、 人間の生き方をもっと自由にする。」とテーマを掲げ、いのちの新たなあり方を示したのが、ロボット工学の第一人者である石黒浩さん。

石黒さんがプロデュースする「いのちの未来」は、科学技術の発展によって広がるいのちの可能性を問い、思考する機会を与える挑戦的なパビリオンです。展示空間は3つのゾーンで構成されています。

いのちの未来の内観 © FUTURE OF LIFE / EXPO2025

ZONE1「いのちの歩み」では、日本人が縄文時代の土偶から、現代のアンドロイドまで「モノ」に命を宿してきた歴史が展示されています。ZONE2「50年後の未来」では、人間がアンドロイドと共存し、高度な技術を用いたプロダクトに囲まれる50年後の暮らしを体験できます。

ZONE2に展示されたアンドロイドは「ヤマトロイド」「アスカロイド」と名付けられ、世界各地から多様な人種や国籍の人々が訪れる万博にふさわしいバランスを目指して制作されました。瞬きや表情、口元の動きなど、細部まで調整して人間らしさが追求されています。

ZONE3「1000年後のいのち“まほろば”」は音と光に包まれる幻想的な空間で、科学技術と融合し、「からだ」の制約から解き放たれた未来の人間と出会うことができます。イメージしたのは1000年後の世界です。

いのちの未来の外観

屋上から滝のように流れる水が壁面を覆う、独特な建築にも着目。建築・展示空間ディレクターはSOIHOUSEの遠藤治郎さんが担当し、カヌレのような形状の真っ黒な建物は“水”と“渚”がモチーフとなっています。

“水”は無生物と生物を結びつけるもので、万博開催地の大阪は「水の都」とも呼ばれ、万博会場は海に囲まれている、などの意味があるそうです。“渚”はいのちの拡がりの源、固体・液体・気体がぶつかり合い、ゆらぎながら境界を描くなどの意味があります。このふたつは同パビリオンの象徴となる要素です。

いのちの象徴としての“水”をくぐりぬけ、“渚”を感じながら「いのちの未来」を探る旅へ。最先端テクノロジーの展示が主役ではない。「いのちを拡げる」という壮大なテーマでの対話と共創の集大成に触れられるパビリオンです。

いのちを高める:いのちの遊び場 クラゲ館/中島さち子

■公式サイト:https://expo2025-kuragepj.com/

「人生は、こんなにも、おもしろい」。全身でそう体感させてくれるのが、中島さち子さんがプロデュースする「いのちの遊び場 クラゲ館」。中島さんはジャズピアニストであり数学者、STEAM教育家など多才な人物です。教育分野の豊富な知見を生かし、五感や身体性をともなう遊びや学び、芸術・祭りなどの参加型協奏体験として、「0〜120歳の子どもたち」の感覚を揺り動かす仕掛けを実現しました。

テーマとなる「いのちを高める」は英訳すると、“Invigorating Lives”(いのちを元気にする)。遊び・学び・芸術・スポーツを通じ、生きる喜びや楽しさを味わいながら、ともにいのちを高めていく“共創の場”を目指しています。

参加型協奏体験ができる場

展示の特徴は、単に受け身的に鑑賞するものではなく、五感や全身で遊びを楽しむ体験型であること。理数系科目と芸術・教養科目の要素が融合する不思議な楽器(角命・音触・ごちゃまぜオーケストラなど)や、自分に問いかける仕掛け(Co-クラゲ)、ごみから生まれた多様なアート・楽器など、くらげのように自由に揺らぎながら、年齢に関係なく遊べる仕掛けが満載です。

いのちの遊び場 クラゲ館の外観

建築デザインは建築家の小堀哲夫さんが担当。クラゲをモチーフにした外観に、巨木の上に薄くて平たい膜屋根がかけられた構造で、万人万物の持つゆらぎの世界を表現しています。館内は地上までの「プレイマウンテン」と地上の「いのちのゆらぎ場」、地下の「いのちの根っこ」の3フロアとなっています。

地下の360度映像で体験できる「わたしを聴く」では、国内外のさまざまな場所の音が空間のあちこちから聴こえてきます。コウモリの超音波や水中の音、ベトナムゴングの音のほか、「いのちの根っこ」の振動も含め、多様な音を全身で味わえる場所です。

地下の「いのちの根っこ」フロア

万人万物の中に眠る多様な創造性が爆発する、きらめく社会の実現を目指してつくられた本パビリオン。全人に開かれた「創造性の民主化」の実験場としても機能するでしょう。

いのちを磨く:null²/落合陽一

■公式サイト:https://expo2025.digitalnatureandarts.or.jp/

メディアアーティストで研究者、起業家の落合陽一さんが手がけるパビリオン「null²(ヌルヌル)」は「いのちを磨く」がテーマ。

生成AI(人工知能)によって文明が急速に変化していく時代においても、人生は変わらず続いていく(いのちは続いていく)。世界が一晩で激変したとしても、私たちの日常は続いていく。人生に意味を求めすぎず、変化を受け入れながら生きていこう、といった落合さん独自の思想が込められています。

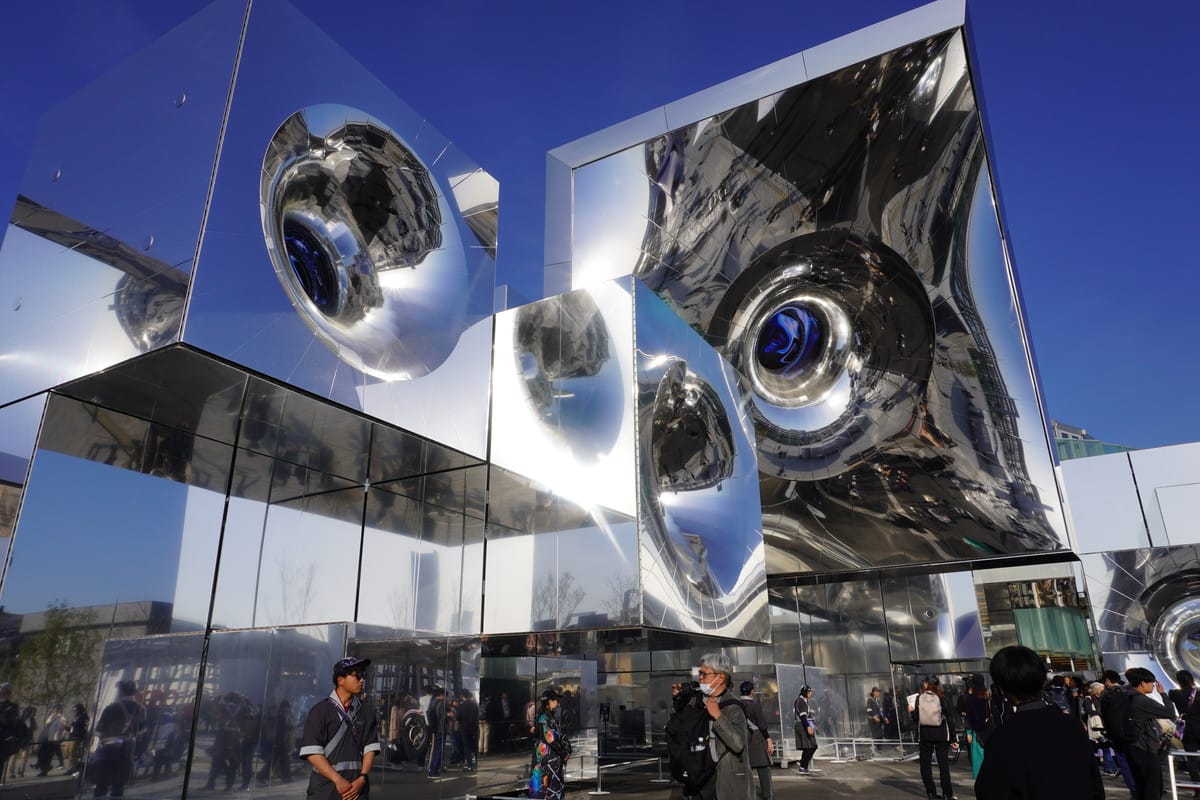

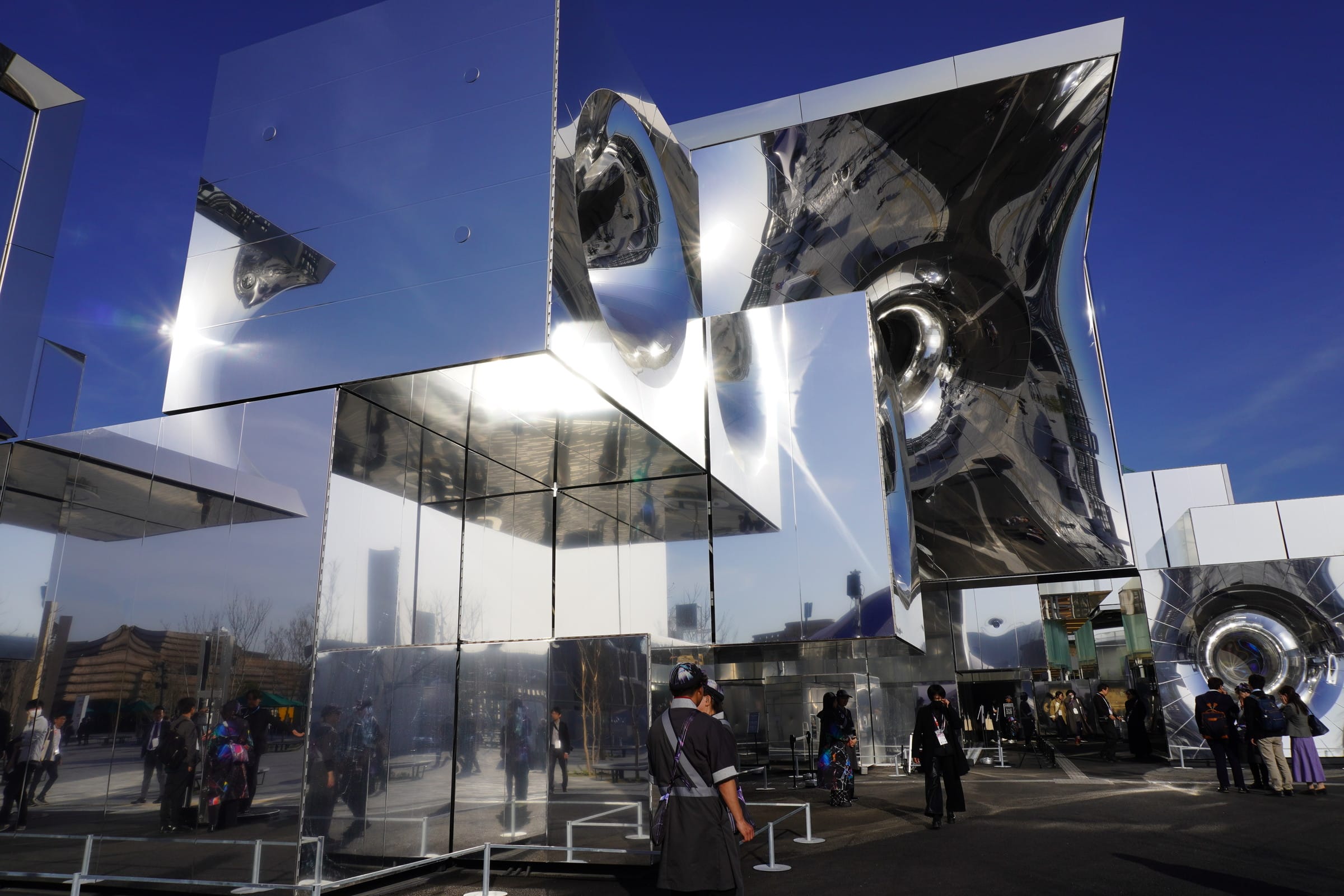

null²の外観

モチーフに据えられたのは「鏡」で、外観と館内にそれぞれ異なる鏡が使われています。鏡の採用は、古来から日本人が銅鐸などの鏡を磨き、大切にしてきた歴史に由来しています。

ヌルは「何もない」の意味。仏教の「空」との関連から、アテンダントのユニフォームには袈裟のイメージを採用

外壁の大部分を覆うのは、2年半近くの歳月をかけて独自開発された外装材「ミラー膜」 。ミラー膜自体に伸縮性があり、振動によってゆらぎや変形、歪みなどの視覚効果が生じる仕組みに。設計は建築設計事務所のNOIZが担当しました。

前に立つと、映り込んだ風景や自分の姿が揺らいだり、波打ったりと変換され続け、本来は静的なはずの建物が動的であることに驚きました。インタラクティブな構造体からつくりあげられた「未知の風景」との遭遇を叶えてくれます。

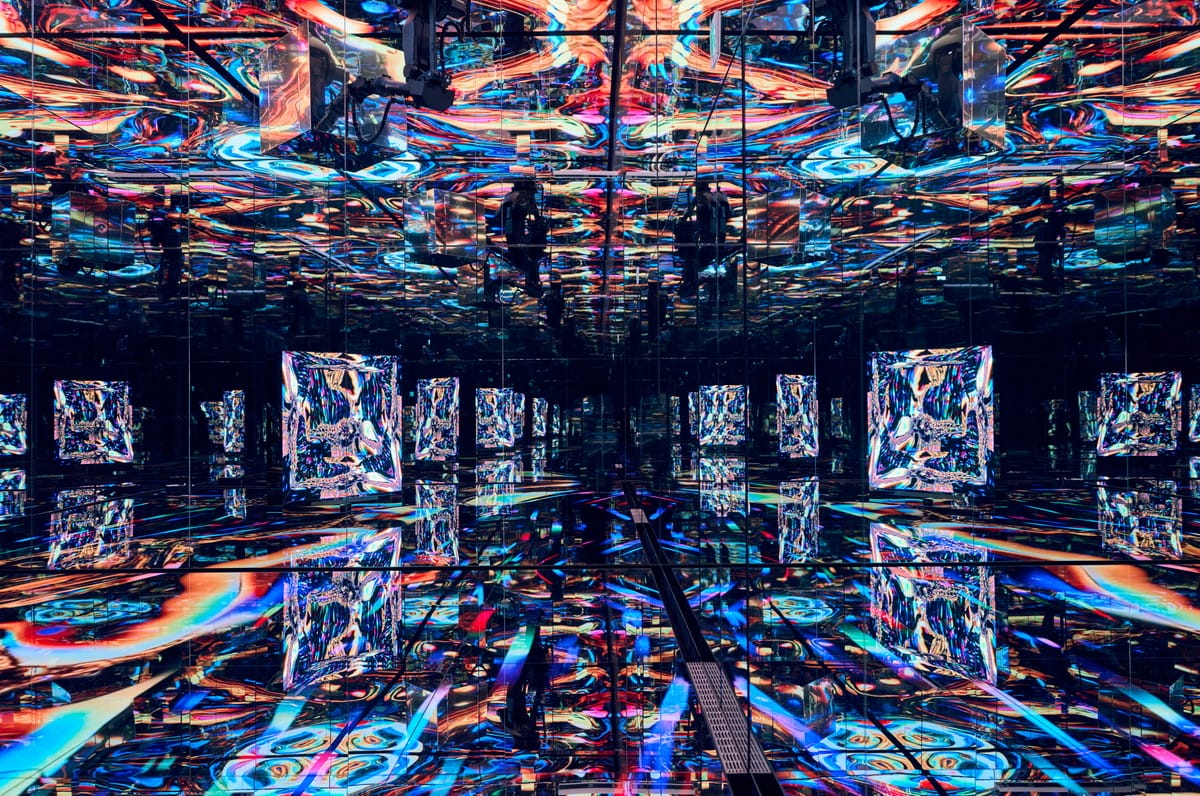

null²の内観 PhotoCredit©Yoichi_Ochiai

館内はLEDモニターによる幻想的な没入空間となっていて、来場者は入場前に専用アプリから自身の情報を入れておくと、スクリーンに自身のアバター・MirroredBody®が出現します。AIの問いに答えて音声や姿、話し方などを学習すると、アバターは自分自身と同じように動き、対話もできる、まさに「未知の体験」が実現。アバターは持ち帰りができ、自宅でも体験可能です。

デジタルとフィジカルの交錯から、生と死、いのち、自身の存在の意味などについて、新たな視点が得られるパビリオンとなっています。

いのちを響き合わせる:Better Co-Being/宮田裕章

■公式サイト:https://co-being.jp/expo2025/experiences/

データサイエンティスト、慶應義塾大学医学部教授の宮田裕章さんがプロデュースする「Better Co-Being」は、「いのちを響き合わせる」というテーマのもと「共鳴」を軸にした3つのアート体験とエピローグで構成されています。人と人、人と世界、人と未来がどう共鳴していくのか——作品を通してその可能性を体験できます。

パビリオン内の共鳴体験をともにするツールがふたつあります。ひとつはWebアプリ「Better Co-Beingアプリ」です。体験しているアート作品の解説が自動で表示されるほか、自分自身の価値観と他者の多様な価値観への気づきを促します。

echorb(エコーブ)

ふたつ目はふしぎな石ころ「echorb(エコーブ)」。手に持った人の心拍数を読み取り、echorb自体が鼓動するかのごとく、特殊な振動を味わえます。来場者の位置情報を読み取ってBetter Co-Beingアプリと連動することで、共鳴体験へと導いてくれます。

奥にあるのが塩田千春による「言葉の丘」、手前が宮島達男の「Counter Voice Network – Expo 2025」

「言葉の丘」は、赤い糸と7つの言語で書かれた文字、机と椅子が目印となり、自己と他者が何を通してつながるかを再認識する場です。

続く「Counter Voice Network – Expo 2025」は、多様な言語・異なるリズムで「9、8、7……、1」というカウントダウンがスピーカーから流れてきます(0は発話されない)。音の発生源に近づくと、Webアプリにカウントダウンをおこなう人々の名前と言語が表示され、関連するモチーフストーリーを確認することができます。

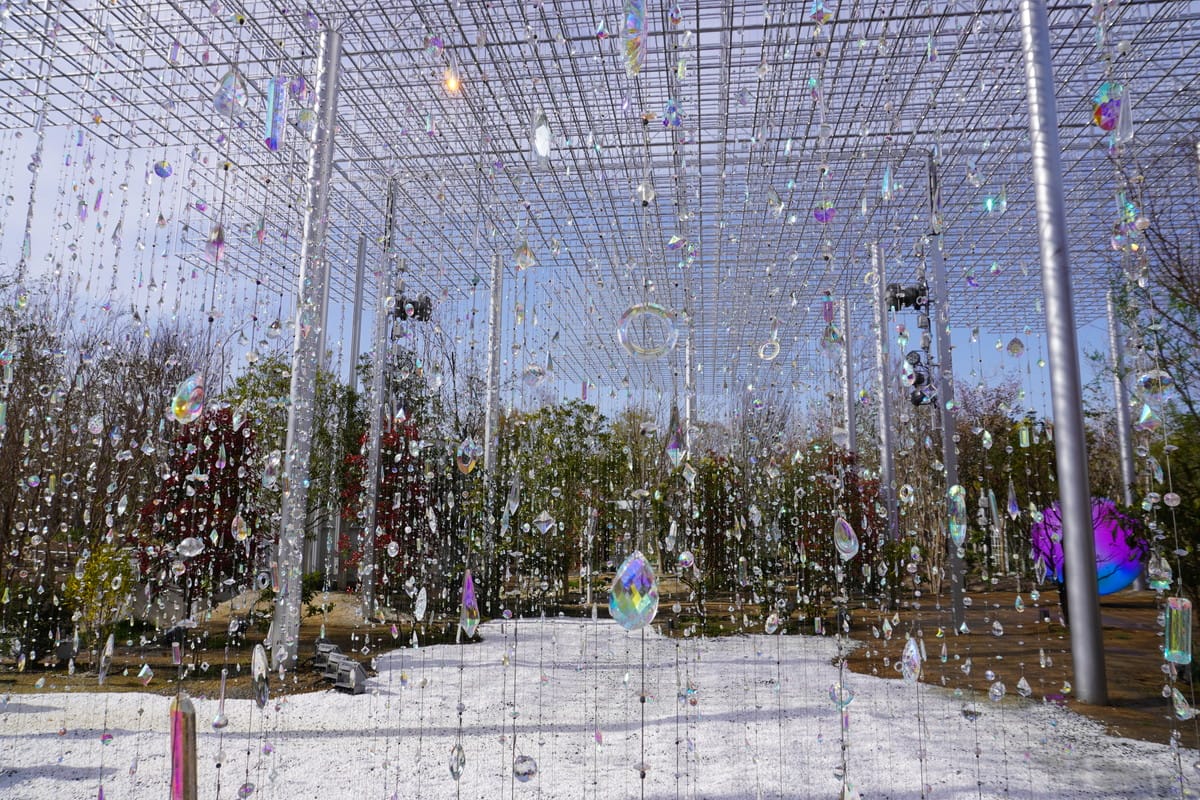

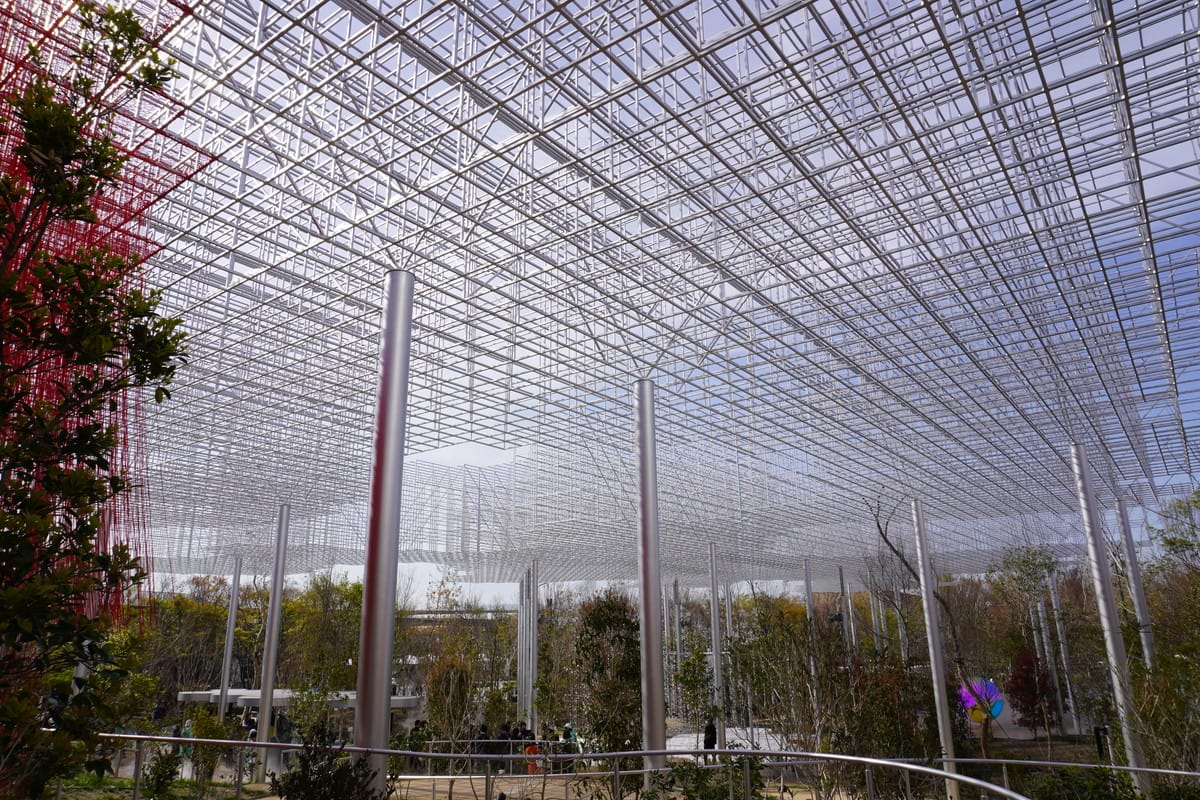

雨と光、サンキャッチャーが組み合わさって生まれる煌めきが美しい

ラストは「最大多様の最大幸福」と「共鳴の空」。まず「最大多様の最大幸福」は、シルバーのグリッド状のキャノピー(天蓋)に沿って、約400本張られた繊細なワイヤーにサンキャッチャーが取り付けられており、ひとつとして同じ形・並びのない不均質の集合体となっています。

「共鳴の空」で降る人工の雨は、自然の要素と来場者の動きの掛け合わせにより、予期せぬ虹が立ち現れることもあります。取材時には運良く虹が出ていました。

どこに現れるかわからない虹

建築は建築家ユニット・SANAAによって、万博会場中央の「静けさの森」と一体となり、屋根も壁もないオープンな設計に。森との間に明確な境界線を引くのではなく、森と溶け合うように佇む会場では、高さ11mにおよぶキャノピーが雲のようで、見上げると空の広さを味わえます。

8人のプロデューサーによる「いのち」を見つめ直す場、シグネチャーパビリオン。コンテンツやアーテスト作品、さまざまな技術が融合したパビリオン体験を通して、いのちの多様性と可能性に触れ、自分自身のいのちを見つめ直すきっかけとなる場でした。みなさんも訪れてみてはいかがでしょうか?

テーマ:いのち輝く未来社会のデザイン

開催期間:2025年4月13日(日)~10月13日(月)184日間

開催場所:大阪・夢洲(ゆめしま)

大阪・関西万博公式サイト:https://www.expo2025.or.jp/

シグネチャーパビリオン公式サイト:https://www.expo2025.or.jp/project/

取材・執筆:池田園子 編集:岩渕真理子(JDN)

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)