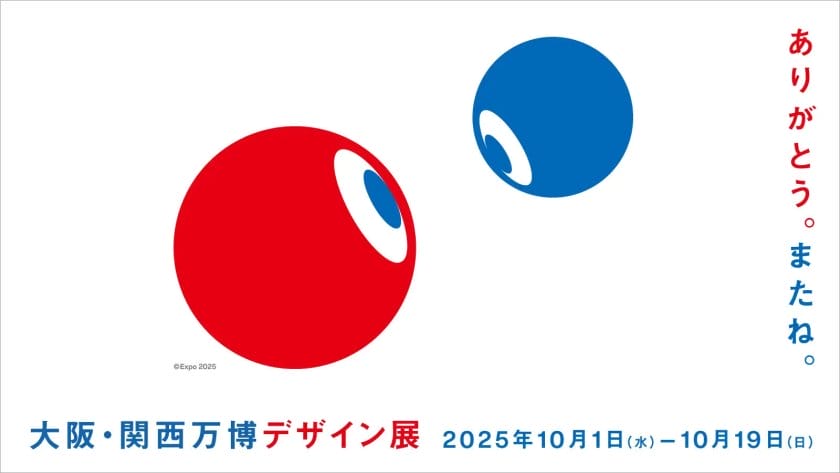

2025年4月13日、大阪・夢洲にて「2025年大阪・関西万博」が開幕を迎えました。10月13日まで184日間にわたって、テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げて開催されます。

本レポートでは、大阪・関西万博会場の中心に位置する8人のプロデューサーが、それぞれのテーマをもとに展開する「シグネチャーパビリオン(いのちの輝きプロジェクト)」をピックアップ。担当クリエイターやテーマ、建築などを網羅的にまとめながら、体験内容やみどころを紹介します。

大阪・関西万博は、158カ国と地域、7つの国際機関が参加し、最先端技術や持続可能な社会のあり方を体験できる「未来社会の実験場」として注目を集めています。

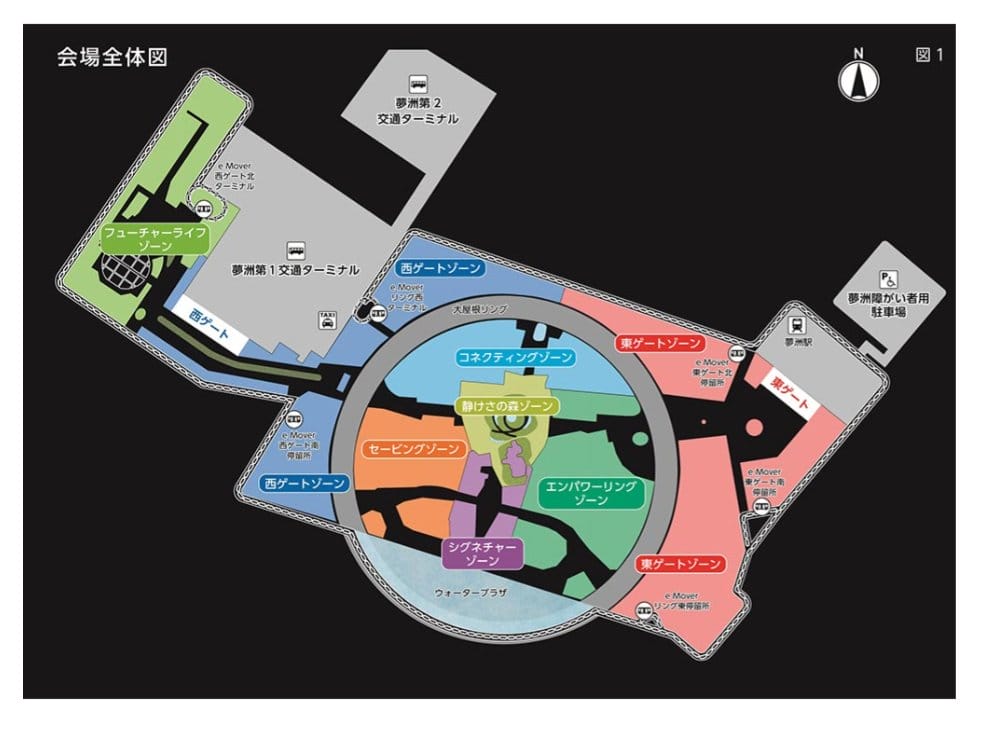

会場となる夢洲は、大阪ベイエリアに位置する人工島で、会場面積は約155ヘクタール(東京ドーム約33個分)にもおよびます。会場内は今回ピックアップする「シグネチャーゾーン」のほか、「コネクティングゾーン」「エンパワーリングゾーン」など8つのゾーンに分かれており、ゾーンごとにテーマに沿った展示やイベントがおこなわれます。

大阪・関西万博公式サイトより

万博のふたつのシンボル「大屋根リング」「静けさの森」

大阪・関西万博のシンボルとなるのが「大屋根リング」と「静けさの森」。大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーである藤本壮介さんが設計をおこなった大屋根リングは建築面積61,035.55m2あり、世界最大の木造建築物としてギネス世界記録に認定されました。

大屋根リング

内径約615m、外径約675m、幅約30m、高さ約12m(外側約20m)、全周約2,025mのこの大屋根リングは「多様でありながら、ひとつ」という大阪・関西万博の理念を体現しています。

大屋根リング上のスカイウォークから見た景色。晴れた日には大阪湾や瀬戸内海などが見渡せる

約2.3haと広大な「静けさの森」は、癒しの空間としてつくられました。万博記念公園や服部緑地をはじめとした大阪府内の複数の公園から移植された、アラカシやイロハモミジなどの約1,500本の多様な樹種で構成されています。池や水盤も配され、会場の賑わいの中でひと息つける静寂な場所となっています。

静けさの森

各テーマ事業の概要と見どころ

今回取材したシグネチャーパビリオンは、8人のプロデューサーがそれぞれの視点で「いのち」を見つめ直し、未来への問いを投げかける場です。

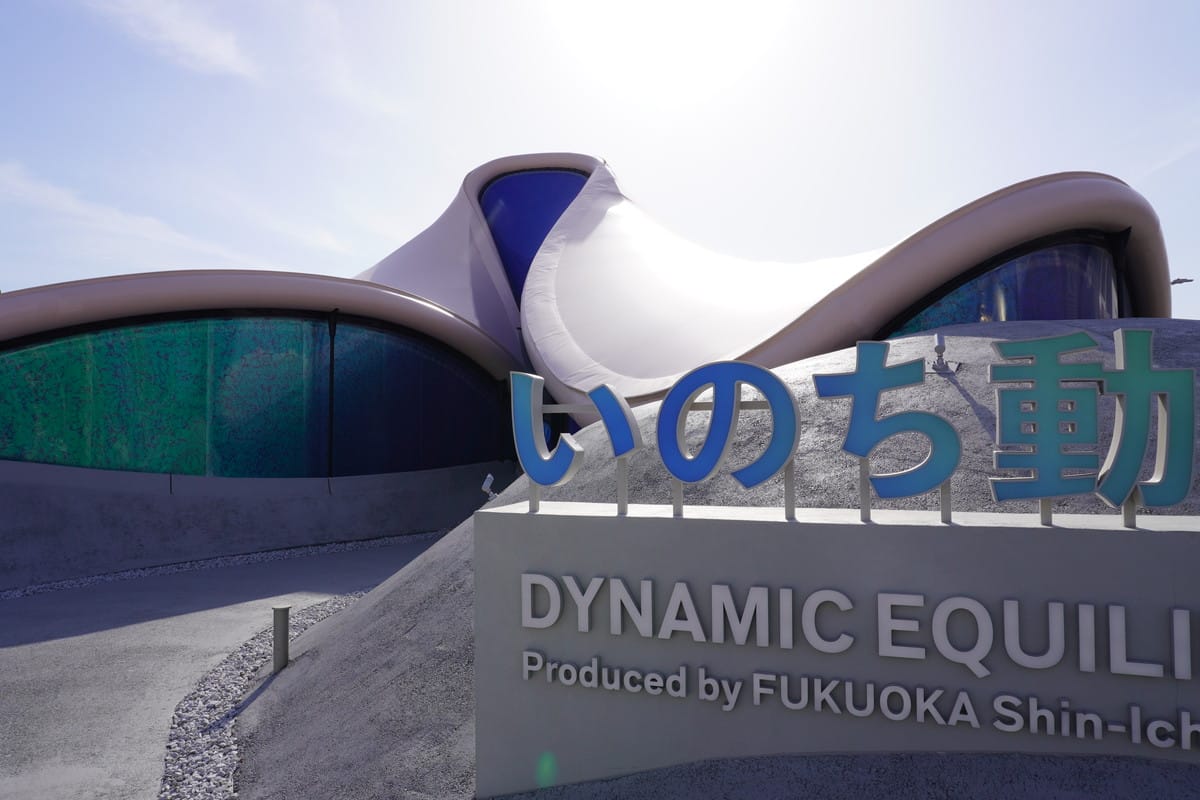

いのちを知る:いのち動的平衡館/福岡伸一

■公式サイト:https://www.expo2025-fukuoka-shin-ichi.jp/

「いのちとは何か?」という普遍的な問いに挑むのが、生物学者・作家の福岡伸一さんがプロデュースする「いのち動的平衡館」。動的平衡とは、生命が自己を壊しながら再構築を繰り返し、バランスを保っていることを指します。パビリオン内では、「動的平衡」という生命にとって重要な本質を、光のインスタレーションを通じて体感することができます。

いのち動的平衡館

「エンブリオ」と名付けられた建築は、直径400mmの鋼管とケーブルの張力だけで自立する、無駄を削ぎ落とした軽やかな構造を実現。地面からふわりと浮かぶ1枚の大屋根が、空間のはじまりを想起させ、福岡生命哲学の“ちからの平衡状態”を体現しています。“うつろう建築”とのキャッチコピーにも頷けます。建築デザインは、NHA|Naoki Hashimoto Architectsの橋本尚樹さん。

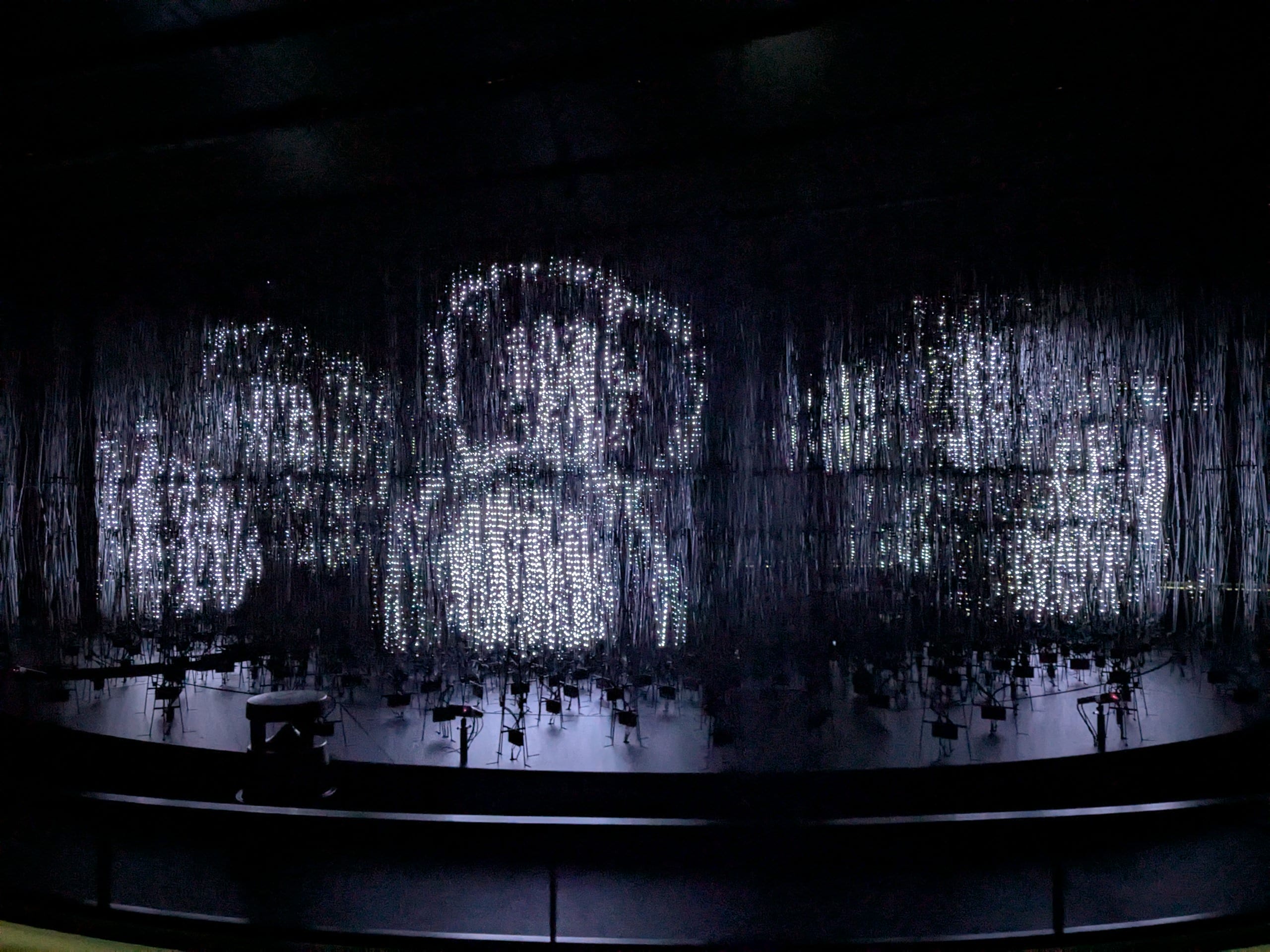

パビリオン内の立体的なシアターシステム「クラスラ」では、弱く小さな光の粒を表現するため、32万球のLED電球が使われています。

32万球のLED電球が映し出すシアターシステム

入場すると光が浮いているように見える内部空間では、眼前に広がる光の粒子たちが自由自在に明滅し、生命の進化の物語をダイナミックに描き出します。来場者自身の姿がクラスラにシルエットとして浮かび上がる中で、自らが生命の歴史の一部であるという感覚を味わえる場所となっています。

いのちを育む:いのちめぐる冒険/河森正治

■公式サイト:https://shojikawamori.jp/expo2025/

「いのちは合体・変形だ!」とテーマを掲げる「いのちめぐる冒険」は、アニメーション監督・メカデザイナーとして知られる河森正治さんが手がける、壮大かつ繊細ないのちの旅やいのちの奇跡を体感できるパビリオン。宇宙・海・大地に宿る多様ないのちのつながりを表現し、来場者にいのちを守り育てることの大切さを伝えてくれます。

いのちめぐる冒険

展示はイマーシブ展示2種類、リアリティ展示4種類、バーチャル万博と、全7種類の「いのちのスペクタクル」で構成されています。超時空シアター「499秒 わたしの合体」では、来場者はカメラ付きVRゴーグルを装着し、VRとMRを行き来しながら宇宙規模の食物連鎖を体験できます(定員30人)。

超時空シアター

新規開発した現実と仮想空間を融合するXR(クロスリアリティ)技術や立体音響技術を駆使した演出で、これまでにない映像体験が提供されていました。

「いのちの礁」というテーマが掲げられた建築は、大小さまざまなセル(細胞)の集合体として建築家の小野寺匠吾さんが設計。大阪湾の海水で練った新素材「海水コンクリートパネル」の活用でも話題になっています。鋼線の代わりに炭素繊維ケーブルを緊張材として使用することで、海水の使用が可能となり、水資源の保全や構造物の長寿命化などを実現しています。

河森さんは「人間中心」から「いのち中心」へのパラダイムシフトを目指し、その思想を具現化したとのこと。来場者にとってエンターテインメントにとどまらず、当たり前に感じていたいのちの存在が奇跡そのものだと気づくきっかけにもなりそうな体験でした。

いのちを守る:Dialogue Theater – いのちのあかし –/河瀨直美

■公式サイト:https://expo2025-inochinoakashi.com/

「分断のない未来への第一歩になるように」。そんな想いで映画作家・河瀨直美さんがプロデュースしたのが「Dialogue Theater – いのちのあかし –」です。「対話」を通じて、世界各地に存在する分断を明らかにし、解決を目指していく実験場としての役割を果たします。

同じ地球に暮らす多様な人々が、他者とどうつながって生きていくのか。先人たちはその問いに議論を重ね、行動を通じてそれを実現する努力をおこなってきたと河瀨さんは語っています。

Dialogue Theaterは対話を通して、人が互いを理解し、よりよい未来を一緒にうみだしていくことを目指す取り組みです。「万博184日間、毎日が人類史上、はじめての対話。」と公式サイトにあるように、毎日異なるテーマをめぐって、初対面のふたりが繰り広げる約10分間の対話を来場者が見守ります。メイン会場となる対話シアターにて、来場者の中から選出されたひとりが壇上に上がり、スクリーンの向こう側、世界のどこかにいるもうひとりと向き合い、すぐに対話がスタートします。

パビリオン内にある対話シアターの会場。以前からの知り合いのように、敬語を使わずに話しはじめるのがルール

対話に脚本はなく、来場者は自らの考えや感情、経験などと重ね合わせながら、一度きりの対話を映画鑑賞のように見て、聴く、唯一無二の10分間を過ごすこととなります。対話終了後には河瀨さんをはじめ、世界6カ国の監督が対話をテーマに制作した184秒のエンディングムービーの内の1本が上映され、対話の余韻を味わえます。

Dialogue Theater – いのちのあかし –の外観

3棟が連なる建築には奈良県と京都府の廃校舎が移築・活用されました。建築設計をSUOの周防貴之さんが担当し、どこか昔懐かしい味わいがありながら、残す部分とダイナミックに変える部分が混在しており、歴史を重ねてきた学校ならではの年月の重みを醸し出していました。

本パビリオンは異なる人間同士が互いを理解しようと努めることにつながり、より良い未来を紡ぐカギになると、静かに伝えてくれる場所でした。

いのちをつむぐ:EARTH MART/小山薫堂

■公式サイト:https://expo2025earthmart.jp/

食に関する多様な社会課題と向き合いながら、日本人が育んできた食文化の可能性とテクノロジーを通じた食の進化をシェアし、「新しい食べ方」を考えていく「EARTH MART」。テーマは「食を通じて、いのちを考える」です。

EARTH MART

食がいのちであることを見つめ直す「いのちのフロア」では、スーパーマーケットを歩き回るような感覚で、新しい食べ方と向き合うと同時に、当たり前だと思っていたことがリセットされる多様な体験が散りばめられていました。

地球上で最もたくさん食べられている魚・イワシにまつわる数字や、日本人ひとりが一生で食べる約2万8,000個の卵のビジュアル化、ひとつの食べ物ができるまでの「いのちの重さ」を計測する計り、世界のリアルな食卓を写し出した写真など、普段何気なく口にしている食物への考えを揺さぶる展示が並んでいました。

手前にあるのは、日本人が一生分食べる28,000個の卵でつくることができる巨大な目玉焼き

隣の「未来のフロア」は、新しい食べ方のヒントと出会える場。鮨職人という伝統とフードテクノロジーという革新の融合によって見える食の未来、凍結粉砕された食物パウダーが広げる冷凍食の可能性など、次の時代にいのちをつなげていくこととは何かを考えさせられます。

未来の冷凍食品

EARTH MARTをプロデュースしたのは、放送作家で京都芸術大学副学長も務めるほか、食関連のプロジェクトにも多数関わり、日本の食文化に造詣が深い人物としても知られる小山薫堂さん。食という日常的かつ根源的な営みをリセットすることで、いのちにとって真に大切なものに気づいてほしい、との想いからプロデュースされています。

パビリオンの設計は、建築家・隈研吾さんによるもので、全国から集めた茅を使った茅葺き屋根が特徴。小さな屋根が集まったその形は、市場を思わせるように繁栄と人々の賑わいを表現しています。茅は会期後にアップサイクルされる計画で、持続可能性の視点も考えられたデザインとなっています。

茅葺き屋根

「食べることは生きること」「生きるとは食べること」であり、ひいては「生かされていること」への気づきを促す本パビリオンでは、来場者の心に優しさと感謝の芽を植えるような、温かくも深い体験が用意されていました。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)