1881年に銀座で創業し、2021年に140周年を迎えるセイコーホールディングス。2020年8月には時計の歴史を伝える「セイコーミュージアム 銀座」がオープンし、銀座のランドマークとして知られる「和光本館」もリニューアルグランドオープンするなど、長い歴史を継承しながら新たな一歩を踏み出している。このふたつの施設の空間づくりを担ったのが丹青社だ。

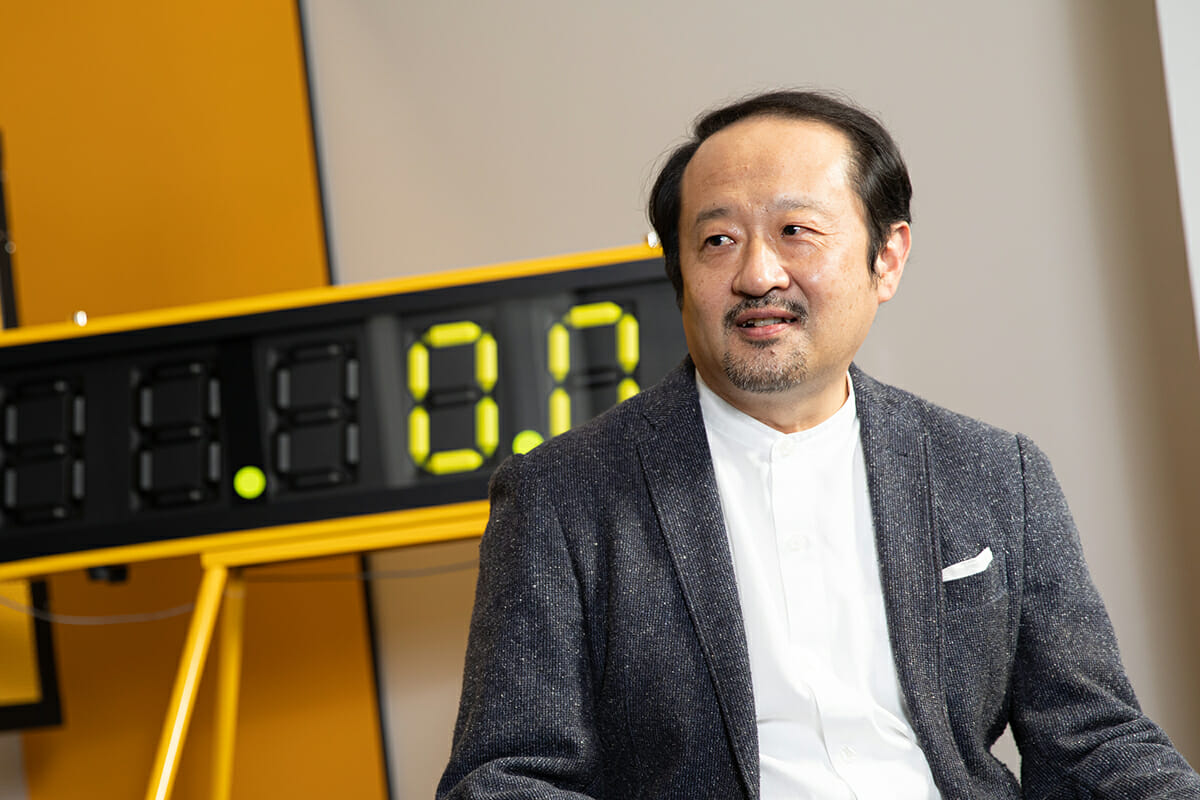

日本の時計産業の発展を担ってきたセイコーが、創業の地である銀座にオープンした「セイコーミュージアム 銀座」。華やかなこの街にあらわれた「時と時計の博物館」とは、どんな空間なのか。館長の村上斉さん、丹青社デザインセンターの高橋久弥さんにお話をうかがった。

※本取材は感染症対策を万全に行った上で実施されました

個性的な6フロアによる多層のミュージアム

──セイコーミュージアムとはどんな施設なのでしょうか?

村上斉さん(以下、村上): セイコーミュージアムは1981年、セイコー創立100周年記念事業として、墨田区にあった製造工場内で「セイコー時計資料館」としてスタートしました。当初は、資料の収集や保存、研究にウエイトを置いていましたが、2012年には「セイコーミュージアム」として広く一般公開するようになりました。

村上斉 セイコーミュージアム銀座館長。1974年、株式会社服部時計店(現セイコーホールディングス株式会社)入社後、セイコーウオッチのマーケティング、企画業務などを経験。グループ内の小売事業会社、株式会社和光の社長、製造会社のセイコーインスツル株式会社の社長などを歴任。2018年にセイコーミュージアム館長に就任。

村上:2020年の今年、創業者・服部金太郎の生誕160周年を迎えるにあたり銀座に移転し、「セイコーミュージアム 銀座」として新たに開館しました。セイコーの創業の地である銀座で、「時と時計」の歴史を伝えながら、セイコーブランドを世界に向けて発信していきたいと考えています。

「セイコーミュージアム 銀座」外観。大型振り子時計「ロンド・ラ・トゥール」が来場者を迎える。

高橋久弥さん(以下、高橋):これまで私は、北海道から沖縄まで全国各地のミュージアムづくりに携わってきましたが、立地条件があまり良くない場合が多いんですよね。今回、セイコーさんが銀座の中心にミュージアムをつくると聞いたときは、個人的にもすごくワクワクしました。また、セイコーさんにとっては、創業の地にしっかりと杭を打つ、原点回帰ともいえるプロジェクトと言えます。そんな意義深いミュージアムの展示をどうクオリティ高く実現できるかが、私たちのミッションだと考えました。

高橋久弥 株式会社丹青社 デザインセンター 副センター長。1984年丹青社入社後、ミュージアムをはじめとする情報空間のデザインを数多く手がける。効果的な情報発信をしたいクライアントの視点と、楽しみながら学びたい来館者の視点の両方をもってデザインすることを心がけている。2020年より現職。

──フロアが多層になっている構成も特徴のひとつですね。

村上:ミュージアムは地下1階から5階までの6フロアからなり、時計の歴史とセイコーの製品史がわかる、約500点の資料を展示しています。グループ所有のビルの立地を生かし、この場所をミュージアムにすることにしましたが、一般的に美術館や博物館は広い敷地に低層でつくられることが多く、多層階のミュージアムはあまりありません。ですので、この立体的な空間でどんな表現をするかがこのプロジェクトの最大の課題であり、丹青社さんと何度も話し合いを重ねたところです。

高橋:そうでしたね。私たちが普段ミュージアムをつくるときは、「来館者には入り口ではこんなことを感じ、進むうちにこう気持ちが変化し、最後はこういう思いで帰ってほしい」というように、マインドのストーリーを設定してデザインすることが多いんです。

でもこの建物は各フロアが100平米ほどのスペースで、フロアによって分断されるため、そうした流れをつくりづらい……。そこで、多層階であることをメリットと捉えて、ひとつのフロアを見ただけでも十分に満足できるくらい完成度を高くして、個性的なフロアを6つつくれたらすごく楽しいだろうと考えたんです。一話完結型の短編読み物の6冊セットだけど、全部を通して読むとさらにおもしろくなる、そんな効果を期待してデザインしました。

村上:そこから、フロアごとに異なるテーマを設けることにしたんですよね。結果的には、多層階のフロアを生かした新しい試みになったと思っています。

創業者の足跡や時計の歴史がわかる貴重なコレクションが集結

──各フロアの構成について教えてください。

村上:入り口で大型振り子時計「RONDEAU LA TOUR(ロンド・ラ・トゥール)」が迎える1階のテーマは「はじまりの時間」です。ミュージアムショップとポップアップの展示スペースがあり、展示替えができるようになっています。通りを歩く方が「ここ、なんだろう?」と足を止めてもらえるような、明るい空間にしたいと考えました。

「セイコーミュージアム 銀座」1階。白を基調とした、明るく開放的な空間が広がる。

村上:2階のテーマは「常に時代の一歩先を行く」。ワンフロアすべてを「服部金太郎ルーム」として、日本の時計産業の近代化を進め、「東洋の時計王」と呼ばれた創業者・服部金太郎の足跡を紹介しています。

高橋:ほかのフロアはエレベーターから展示室に入りますが、2階だけは1階と直接階段でつながっていて、階段を上がりながら進むと少しずつ室内のシーンが見えてくるようになっています。一番豊かなアプローチのできる、趣のあるフロアになったと思います。また、ここだけ道路面がガラス張りなので、通りから内側にある創業時の景観写真や展示室内の様子が少し見えて、ミュージアムのイメージを醸し出しています。

「セイコーミュージアム 銀座」2階。壁やじゅうたんに効果的に使われている青色は、ブランドを象徴する特別なカラーの「グランドセイコーブルー」。

村上:ここは私たちが一番力を入れたフロアでもあります。丹青社さんからいろいろなアイデアをいただき、とてもいい空間になりましたね。

高橋:アイデアのひとつが創業者の「常に時代の一歩先を行く」という言葉から採った「一歩先エピソード」です。服部金太郎さんは技術者として、商いの人として多面的な活躍をされた方なので、時系列の展示だけでは、人物像が埋もれてしまうと思いました。そこで「一歩先エピソード」というパネルをつくり、印象的なエピソードをポンとケースの前に設置することにしました。これを読むだけでも、服部金太郎さんの誠実な人柄が伝わってくると思います。

手前のガラスケースの右横に設置されているのが、「一歩先エピソード」のパネル。創業者の人柄を感じる印象的なエピソードが記されている。同フロアでは今回新たに発見された、1930年頃の服部金太郎さんが工場を案内する貴重な動画も展示している。

それから3階では、「自然が伝える時間から人がつくる時間」というテーマのもと、歴史をさかのぼって時計の成り立ちを紹介しています。古代エジプトで紀元前5000年頃に発明された世界初の時計である日時計(展示品は1700年代の中国のもの)や、紀元前1500年頃に使われていた水時計、それから江戸時代の日本で独自に発達した和時計などを展示しています。なお、館内では、絵画と古代エジプトの水時計を除いてすべて本物を展示しています。

「セイコーミュージアム 銀座」3階。和時計は、200点近いコレクションの中から選りすぐったものを展示している。

細部までこだわった、時計の進化を伝える空間デザイン

村上:4階のテーマは「精巧な時間」。1881年の創業から1969年のクオーツ時計開発にいたる技術の進歩を、セイコーの代表的な製品とともに紹介しています。それまでの機械式時計では、一日5~10秒の誤差が発生していたのに対し、クオーツ時計では一ヵ月に10秒ほどと格段に精度が上がり、クオーツ腕時計が世界水準になりました。古代エジプトの日時計の時代からずっと、時計の歴史とは人間が正確な時間を求めてきた歴史でもある。それをこのフロアでは伝えています。

「セイコーミュージアム 銀座」4階。重厚な雰囲気の3階から、一気に明るくなる印象を受ける。

高橋:壁や床のグリッドを、時代を経て奥にいくほど小さくして、時計の精度があがっていく技術の流れを空間で表現しています。このグリッドの視覚効果によって、空間の奥行きが実際より長く感じられるので、ぜひ実際に体感してみてほしいですね。

ちなみに、この仕掛けは3階とも連動しています。3階の壁に淡く印刷したストライプは、間隔がランダムでウェーブのようになっているのですが、あれは和時計など、時計が今ほど正確ではなかった時代の、ゆるやかな時間の流れをイメージしています。そこから、4階の正確なグリッドにつながっているわけです。

村上:次の5階のテーマは「いろいろな時間」。1969年のクオーツ開発後、新しい社会の変化や多様な価値観に合わせた、セイコーのさまざまな試みを紹介しています。たとえば、地球環境に配慮した電池を使わないソーラー電波時計や、GPS衛星から時刻情報を受信するGPSソーラーウオッチなどが登場します。

「セイコーミュージアム 銀座」5階。多様な価値観に合わせて進化してきた時計を紹介するフロア。

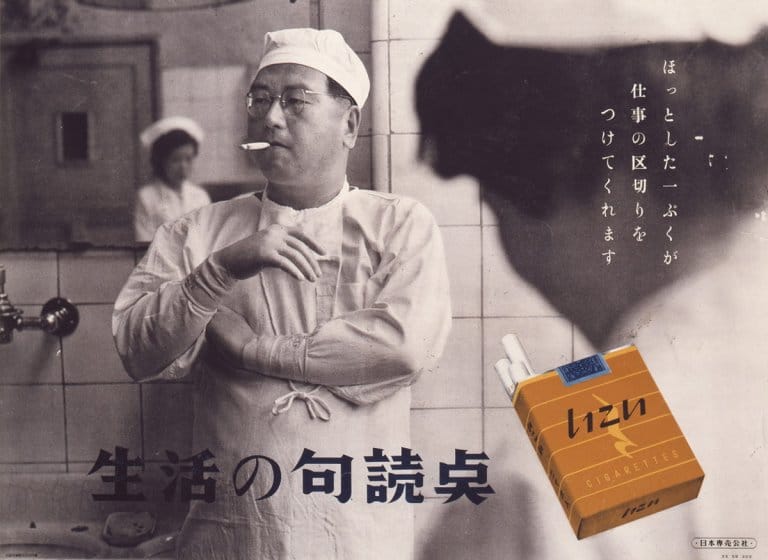

それから、セイコーの最高級ブランド「グランドセイコー」の展示のほか、「装う時間」というテーマで女性用の時計の変遷を紹介しています。70年代に『なぜ、時計も着替えないの。』というキャッチコピーが話題を呼んだ「ソシエ」や、80年代にブレスレット感覚の新しい腕時計として流行した「ティセ」、90年代に女性の社会進出とともに実用性が好評を得た「ルキア」などのブランドを展示しています。

今回新設された、女性用の時計の変遷を紹介するコーナー。

高橋:「装う時間」の展示のポイントは、ケースの壁の白いクロスです。セイコーさんの女性スタッフと協議して、この5種類の展示品の背景となるクロスを、すべて色は白ですがテクスチャーが異なるものにしました。1台の同じケースの中ではあまりやらないのですが、「装う」をテーマに時計が最も美しく映えるそれぞれの背景を用意しました。

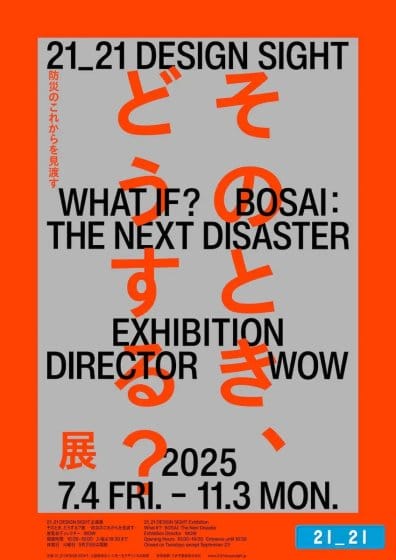

村上:来館者が最後に訪れる想定の地下1階は、天井高が6メートルと高く、また雰囲気が変わります。ここではスケール感を生かした躍動感のある表現をしようと、「極限の時間」というテーマで、計時・計測システムやスポーツウオッチを紹介しています。

地下1階

フロアでは2009年の世界陸上競技選手権大会で男子100mの世界新記録が樹立されたときの計測表示板や、陸・海・空のプロフェッショナルのためのスポーツウオッチなどを展示しています。また奥のドライエリアの前には、和光時計塔の文字盤のレプリカも置いています。墨田区にあった頃から、この文字盤の前でお子さんの写真を撮り、成長の記録にされてきた親子もいらっしゃるんです。

和光時計塔の実物サイズのレプリカ。

高橋:こうして全体を見ると、縦積みのフロアを個々に見ていく構造の建物と、各フロアに魅力的なテーマと豊富なコンテンツがあるミュージアムの特徴が、見事に合致したように思います。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)