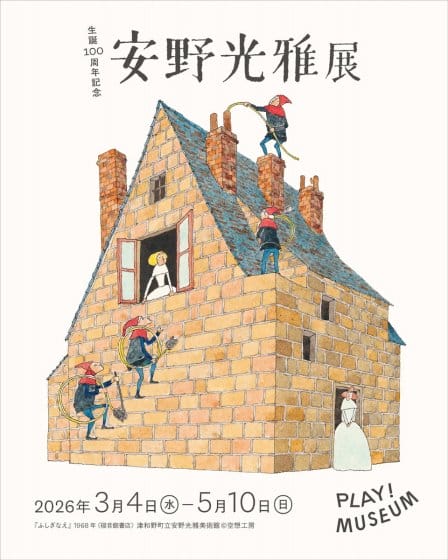

西巻茅子 はじめての絵本『ボタンのくに』 そして『わたしのワンピース』

東京のちひろ美術館・東京にて、「西巻茅子 はじめての絵本『ボタンのくに』 そして『わたしのワンピース』」が2025年5月11日まで開催しています。

—以下、公式サイトの紹介文を抜粋—

西巻茅子の最初の絵本『ボタンのくに』のリトグラフがこのたび新たに収蔵されました。これを記念して、企画展を開催します。

西巻茅子は大学時代、長新太が描いた『いそっぷのおはなし』(中川正文訳、福音館書店、1963年)や、田島征三の『ふるやのもり』(瀬田貞二再話、福音館書店、1965年)を見て絵本の世界に惹かれ、「こういう絵を描いていいなら、私も絵本の絵を描きたいと思ったけれど、絵本の出版社はどこも知らない。いずれ売り込みに行こうと思ったが、まず、自分の作品を作らなくてはならないと考え、版画なら同じ絵が何枚か刷れると、リトグラフを始めることに」しました。西巻がリトグラフを学び始め、勧められて初めて日本版画協会展に出品すると新人賞を受賞し、さらに展示された作品を見た、こぐま社の佐藤英和より絵本を描かないかという手紙が届きます。

当時の日本は戦後の子どもの文化の復興の時期にあたり、1953年、岩波書店は「岩波の子どもの本」で外国のすぐれた絵本の翻訳出版を始め、1956年から福音館書店がさまざまな画家を月刊物語絵本「こどものとも」に起用していました。また、児童書を専門とする出版社も増え、そのひとつが「日本の子どものための、日本の作家と画家による、日本の創作絵本を」と考えた佐藤が1966年に立ち上げた、こぐま社です。

佐藤になんでもよいから好きなテーマで絵を描いて持ってくるよういわれた西巻は、身近にあった裁縫箱のなかのボタンを主人公に絵を描きます。当時こぐま社は、コストをおさえ、手づくりのあたたかさを感じてもらうために、画家が直接ジンク板に絵を描き、それを版にしてリトグラフで出版する手法をとっていました。西巻は学んだ手法を生かし、100枚以上の重い版を持って自宅と製版所を往復したといいます。

このように、日本の絵本の草創期に「無我夢中」で完成した初めての絵本が『ボタンのくに』(なかむらしげお 文)でした。赤いボタンが草むらに落ちるこの場面には、ぬいぐるみのうさぎや、ボタンとともに、背景や風景が具象とも抽象ともとれるように線や形や色が重なって表現されており、色の明るさとあいまって、楽しく自由な空気が感じられます。

『ボタンのくに』の次に『まこちゃんのおたんじょうび』(こぐま社、1968年)を描き、3作目で、西巻は「絵で語る本を、まだ誰も作ったことのない、絵によってページがめくりたくなるような本を」と考えました。子どものころ、紙の着せ替え人形で遊んだことを思い出し、うさぎの白いワンピースが、次々と模様を変えていく絵とストーリーに、「ふしぎなワンピース」という題をつけ、こぐま社へ持参します。

ワンピースの変化の理由を説明するページを追加するように編集会議でいわれたものの、西巻は絵を見れば分かる、と自分の考えを押し通します。『わたしのワンピース』は出版されると、子どもたちが図書館で常に借りる本として知られるようになり、やがて、子どもたちの人気に大人も気づくようになりました。

本書では絵が主体となってストーリーをひっぱり、色やモチーフの変化がここちよいリズムをつくっています。『ボタンのくに』にも見られる、子どもの描いた絵のようなシンプルで勢いのある線と鮮やかな色の組み合わせは、55年以上経った今でも新鮮に感じられます。西巻の最も古く、新しい絵本をご覧ください。

| 開催期間 |

2025/03/01(土)~2025/05/11(日) ※イベント会期は終了しました

|

|---|---|

| 時間 | 10:00~17:00(入館は閉館30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝休日は開館、翌平日休館)、5/7 ※GW(4/26~5/6)は無休 |

| 入場料 | 大人1,200円/18歳以下・高校生以下無料 |

| 参加アーティスト | 西巻茅子 |

| 会場 |

|

| 会場電話番号 | 03-3995-0612 |

| 会場URL | https://chihiro.jp/tokyo/ |

| 詳細URL | https://chihiro.jp/tokyo/exhibitions/45167/ |

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)