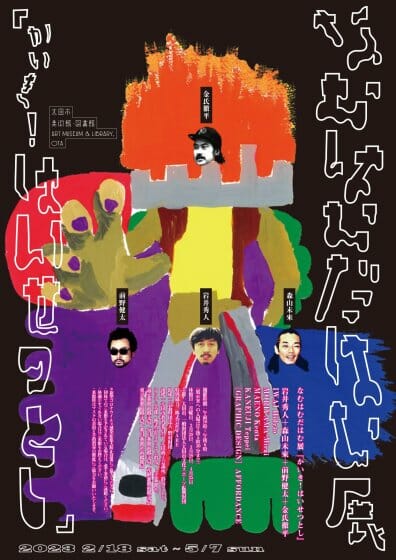

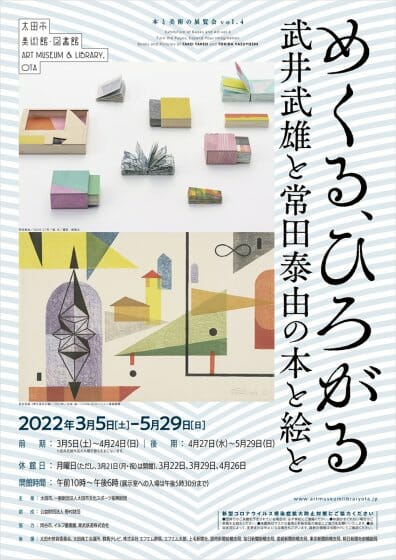

本と美術の展覧会vol.3「佐藤直樹展:紙面・壁画・循環」

絵画からデザインへ、そしてデザインから絵画へ。1989(平成元)年、前年まで在籍していた美術学校で目にしたアルバイト募集の貼紙をきっかけに出版社へ入社し、デザイナー/アートディレクターとしてのキャリアを開始した佐藤直樹(1961年東京都生まれ)は、自身のこれまでの仕事を振り返って、「時代の流れの中ではじまった」と語っています。

たとえばそれは、今では一般的であるパソコンを用いた印刷物のレイアウト・デザイン作業(デスクトップパブリッシング=DTP)が、佐藤がその仕事をはじめる1990年前後に欧米から日本に普及してきたことにまずあらわれました。印刷技術の新しい時代の幕開けのなかで、佐藤はDTP技術を積極的に学び、関わる雑誌やその他の紙媒体に意識を全投入するようにして数々のデザイン(エディトリアルデザイン)を手がけます。グローバリゼーションが進む2000年代に入ると、世界流通を前提としたグラフィック雑誌を自ら発刊、さらにはその延長線上で、都内で空きビルを活用したアート・デザイン・建築の複合イベントも企画・実施しました。

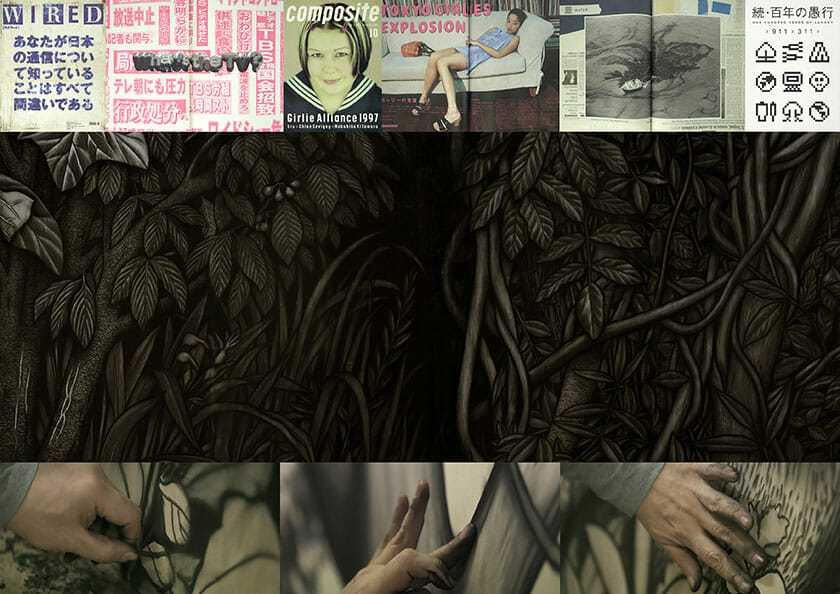

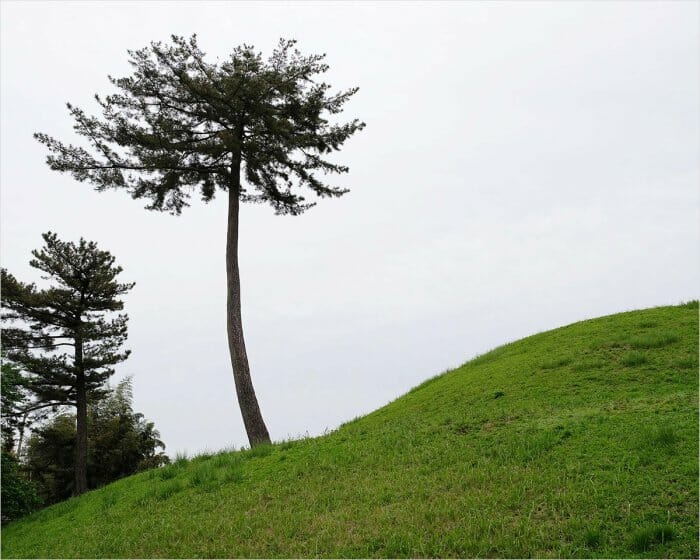

その幅広い活動は、デザイナー/アートディレクターという呼称だけではとらえにくいものです。そして、東日本大震災前の2010年代に入ると、「それまで意識したことのなかったある場所の気配に身体が反応した」ことをきっかけに絵画を精力的に描きはじめ、2013年には木炭壁画「そこで生えている。」の制作がはじまります。木炭で木製パネルに描きつけられた植物を主としたモノクロームの絵画は、完成が想定されないまま、いまや幅160メートルを超え、さらに日々増殖を重ねているようです。

諸芸術におけるジャンルを考えたとき、これを、デザイナーから画家への転身と見ることも可能でしょう。ですが、佐藤にとってこの転身のようなものは、時代と、佐藤が身を置いていた環境・状況のなかで必然的に起こってしまったことと考えればどうでしょうか。つまり、デザイン(「紙面」)と絵画(「壁画」)は、佐藤が折々で対峙していた状況に対して全力を注いで行えることを考えた結果の表現方法の違いであり、それが「循環」的に繰り返されているということのようなのです。

本展は、美術館と図書館の複合施設である太田市美術館・図書館が継続的に実施している「本と美術の展覧会」第3弾として、佐藤のデザインと絵画の仕事を、本展のため当地に足を運びながら制作された新作も含めて、はじめて同時に展観するものです。佐藤直樹というひとりの人間による「本」と「美術」を紹介する展覧会にほかなりませんが、そもそも、このようなジャンルの区別は、どこまで有効なのでしょうか? 開催にあたり、「本と美術は、同じ場所から生まれてきているんじゃないか」「一番奥深いところまで潜ったら、何があらわれるのか」と問いかける佐藤の仕事から、そのことを鑑賞者の皆さまとともに考える機会としたいと思います。

《本文は公式サイト紹介文より抜粋》

| 開催期間 |

2019/06/29(土)~2019/10/20(日) ※イベント会期は終了しました

|

|---|---|

| 時間 | 10:00~18:00(入場は閉館30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(ただし、7/15、8/12、9/16、9/23、10/14は祝休日のため開館し、翌日火曜日休館) |

| 入場料 | 一般500円/65歳以上、高校生以下、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付者およびその付添人1人は無料 |

| 参加アーティスト | 佐藤直樹 |

| 会場 |

|

| 会場電話番号 | 0276-55-3036 |

| 会場URL | https://www.artmuseumlibraryota.jp/ |

| 詳細URL | https://www.artmuseumlibraryota.jp/post_artmuseum/3330.html |

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)