アドビ(Adobe)

「世界を動かすデジタル体験を」をミッションに掲げ、Adobe Creative Cloud、Adobe Document Cloud、Adobe Experience Cloudの3つのクラウドサービスで優れた顧客体験の提供を支援。

https://www.adobe.com/jp/

アドビのツールを駆使するクリエイターを中心に、ひとつのテーマに対して異なる視点からざっくばらんに語りつくす対談企画、第1回のテーマは「アニメに必要なデザイン、アニメが求めるデザイン」。

グラフィック、Web、UIなど複数の領域におけるデザインとコンサルティングに従事し、TATSDESIGN名義でも活動する日本デザインセンターの有馬トモユキさんと、大手ゲーム会社でデジタルゲームにおける人工知能の開発・研究に従事する三宅陽一郎さんにお話をうかがいました。度を超えたアニメへの愛が溢れる対談です!

三宅陽一郎(以下、三宅):アニメとデザインということで言うと、デザインを前面に出したタイトル『カウボーイビバップ』がまず挙げられますが、『新世紀エヴァンゲリオン(以下、エヴァ)』も、すごく絵づくりがデザイン的だったと思います。(碇)ゲンドウがいる部屋なんて、床が画面の2/3を占めていたりして、比率(画面のレイアウト)が大胆ですね。ロボットによるアクションパ―トでも、作画枚数が少なくても気持ちの良いタイミングを追求したり、情景描写でも、とりあえず変な造形のオブジェクトの絵を見せてみたり……。作画枚数が少なく、インパクトのある絵を生み出すのは『王立宇宙軍 オネアミスの翼』の頃から、ガイナックスの得意技ですね。

三宅陽一郎

ゲームAI開発者。2004年よりデジタルゲームにおける人工知能の開発・研究に従事。IGDA日本ゲームAI専門部会設立(チェア)、DiGRA JAPAN 理事、芸術科学会理事、人工知能学会編集委員。著作「なぜ人工知能は人と会話できるのか」「人工知能のための哲学塾」。

有馬トモユキ(以下、有馬):『オネアミス』は、気合の入ったカットとそうでないカットの、緩急の激しさが演出の妙を生んでいました。

三宅:ほかにも『エヴァ』に関しては、カットあたりの尺(長さ)が短いという特徴がありました。『エヴァ』以前にアニメは全般的に、1カットがいまに比べれば長くて余裕や溜めが多かったですが、『エヴァ』以降にアニメのカットが短くなった。短いカットの連続性の中に作家性が出て、アニメーションが作家性を帯びてくるきっかけになった作品だと思います。

有馬:『エヴァ』は確かに脱皮した感じがしました。脱皮とは、リミテッドアニメーションの頃から独自に積み上げてきた手法を、市川崑や黒沢明が蓄積してきた、邦画のカメラの置き方をアニメーションが参照し、進化させたという意味です。

有馬トモユキ

デザイナー。複数社を経て、日本デザインセンターに合流。グラフィック、Web、UIなど複数の領域におけるデザインとコンサルティングに従事している。その傍ら、TATSDESIGN名義で商業コンテンツ作品とそのプロモーションに関する活動を実施。音楽レーベル「GEOGRAPHIC」クリエイティブディレクター、タイポグラフィ教育機関「朗文堂新宿私塾」講師、SFレーベル「DAISYWORLD」主催。

三宅:アニメーションは元来、フォルムもパースも自在につくることができるので、デザイン的にはすごく自由なものですが、1990年代後半からより大胆にアニメーション作家がカットやフォルム、尺を操作することが流行りだした。これはアニメーションにおけるデジタル技術の進展と同期するところがあります。アニメーションのワークフローは、いまでも作画の部分がまだ完全にデジタルにはなっていない作品もありますが、2000年代以降、彩色、コンポジット、撮影はデジタル化されてきました。また3Dの導入と同期にして、2Dワークにおいてもデジタル化がなされてきました。その流れに『化物語』の新房(昭之)監督がおられると思います。新房監督は庵野さんよりは後の世代なんですけど、けっこう昔からエキセントリックな色彩を作るんです。

有馬:『物語』シリーズは僕も影響を受けました。明朝体だけのカットなど、グラフィックデザイン的なカットがたくさんあって。

三宅:新房監督は元々、『それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ』っていうシリーズとか『コゼットの肖像』のように、昔から大胆な色を使い分ける作家です。『化物語』のようにカットを切り替えたり、シンプルなデザインを活かした二次元の平面や三次元オブジェクトで物語を組み立てるのが得意ですね。そういった流れは、必ずしも日本のアニメのメインストリームではないですが、表現とエンターテインメントが一体となった、もう1つの大きなアニメーションの可能性として存在しています。

有馬:『物語』シリーズは変化球の1つですよね。僕は『物語』シリーズ以降にアニメのグラフィックデザインを始めました。正直、自分自身は『エヴァ』以降の人間というか、あの辺で情緒が形成されていて、それは自分の偏りだとも思っているんです。

――おふたりのバックグラウンドをうかがいたいのですが、三宅さんが最初に好きになったアニメは何ですか?

三宅:僕は『宇宙戦艦ヤマト』です。松本零士世代なんですよ。話のスケールという意味ではヤマトを超えるアニメは未だありません。14万8000光年まで行って帰ってくるんですからね。

有馬:「人類滅亡まであと1年!」みたいな(笑)。

三宅:時代とともに、アニメの話のスケールはどんどん小さくなっているんです。太陽系を超えていたのが木星になって火星になって。次第に地球から出なくなって、町内から出なくなって、最後は家から出ない。

有馬:なんだか密室劇みたいになってきましたよね。クリストファー・ノーランが「俺はスマートフォンが嫌いだ、みんな下ばっかり見ている」と言って『インターステラー』をつくったというインタビューを読んだことがあります。

――それでは有馬さんが手がけている、アニメの中のデザインについて教えてください。アニメーションにグラフィックデザインを融合させる試みをされていますが、どういうきっかけでしょうか?

有馬:自分がアニメーションに関わっているのは2013年くらいからです。もともとWebデザイナーだった自分が、アニメに積極的に関わっているのには理由があります。アートディレクターはそもそも、企画からWebから商品のデザインからすべてに一貫して関わりたいと思う生き物です。映画やゲームのように成熟した業界では新参者が参加しても、細かなパートごとに関わることしかできない。ところがアニメーションには、関わる“遊び“がまだ存在しているように感じたんですね。改善される余地がある世界で、きちんとアートディレクションをやれたらおもしろいだろうなと思ったんです。

――そもそも、アニメでアートディレクターはどのような役割をしているんでしょうか?

有馬:一般的には、デザイナーやアートディレクターはロゴやパッケージで関わります。僕も、『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』ではロゴデザインを手がけています。Fateシリーズが10周年で良いタイミングだということで、原作ゲームリリース当初から使われていた作品ロゴをブラッシュアップしました。

![10周年のタイミングでブラッシュアップされた『Fate/stay night [Heaven's Feel]』のロゴ ©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC ©TYPE-MOON](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/Screenshot-2018-04-12-19.01.06_preview.png)

10周年のタイミングでブラッシュアップされた『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』のロゴ ©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC ©TYPE-MOON

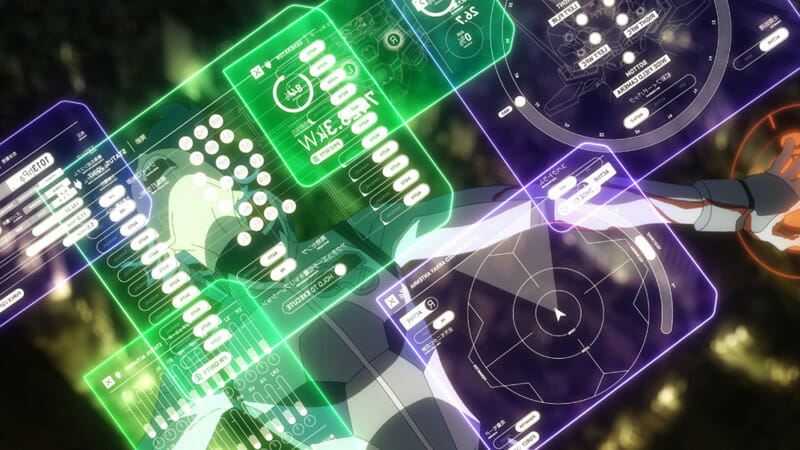

有馬:その一方で、『アルドノア・ゼロ』では、作品内に登場するあらゆるものをつくっています。ロゴ、パッケージ、広告といったものから劇中のモニターグラフィックス、配布するチラシや、プロパガンダに使用される雑誌など……。

©Olympus Knights / Aniplex•Project AZ

©Olympus Knights / Aniplex•Project AZ

©Olympus Knights / Aniplex•Project AZ

三宅:外側だけじゃなくて、全般的に関わっているんですね。

有馬:脚本に合わせて、ロゴを含めたモーションの表現や、テロップのタイポグラフィ、ブルーレイのメニュー、グッズや漫画やムックなどの書籍類もつくらせていただきました。

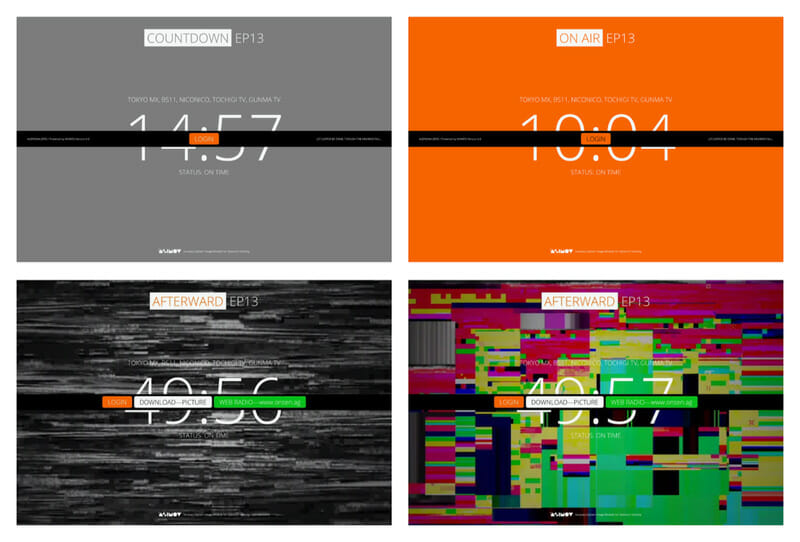

『アルドノア・ゼロ』の放映当時は天文台のサーバーと連動し、「あと何分で放映されます」「現在放映中です」というメッセージを公式サイト表示していた ©Olympus Knights / Aniplex•Project AZ

有馬:『Re:CREATORS(レクリエイターズ)』でも同じくあらゆるものをデザインしていて、劇中に一瞬だけ登場する雑誌『Anitype』もつくっています。

『Re:CREATORS』BD/DVDパッケージ特典のブックレットの表紙デザインは、劇中に登場する雑誌『Anitype』を模したものになっている。 © 2017 広江礼威/小学館・アニプレックス

――『ニュータ◯プ』にそっくりですね(笑)。

有馬:これをつくるのに、KADOKAWAさんにもご厚意でご承諾をいただくことができました。主人公の部屋の床に置いてあるシーンで、登場するのは一瞬ですが。実際のアニメの素材を使っているので、本物か偽物かわかりづらいというところを狙いました。

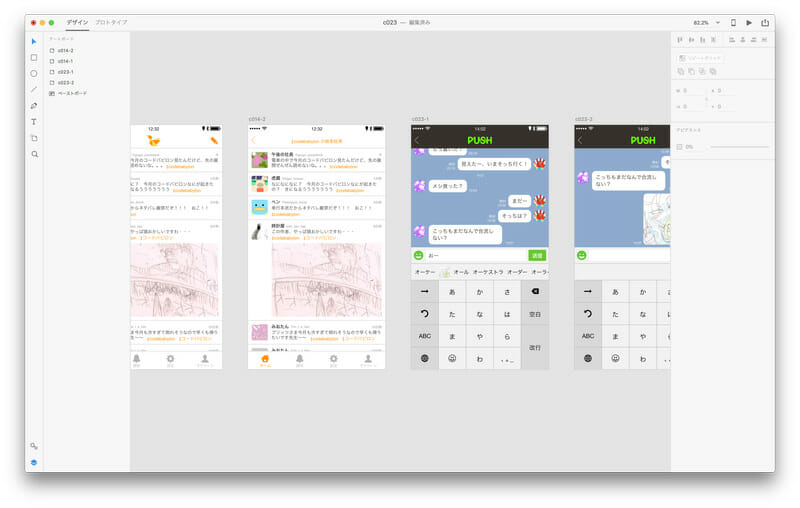

ほかには主人公たちが使用するインターフェイスもつくっています。一部は作業の迅速さやチームのメンバーとの協業のしやすさを狙って「Adobe XD CC」で作成しています。このスマートフォンのインターフェースは、いつも協業しているメンバーが作成したものです。XDは「Project Comet」のころから注目していて、今後は導入範囲を増やして、実際に普段のUI開発と同じようなセッティングでつくっていきたいですね。

© 2017 広江礼威/小学館・アニプレックス

三宅:昔は手描きのセル画だったので難しかったですが、今のアニメじゃデジタルコンポジットで制作されているので、デザイナーとのコラボレーションしやすい状況にあるんですね。

――どうしてそこまで徹底的にあらゆるもののデザインをするんでしょうか?

有馬:三宅さんのおっしゃるように、システムとしてやりやすくなったから、やろうということがまずあります。また、HD化ということも大きいです。フルHDで放送されたり、Blu-rayなどでソフト化された時には、画面の中にある細かい文字も読めてしまう。ならばこれをデザインが入る余地と思って、画面の中のリアリティを徹底的につくり込みたいんです。

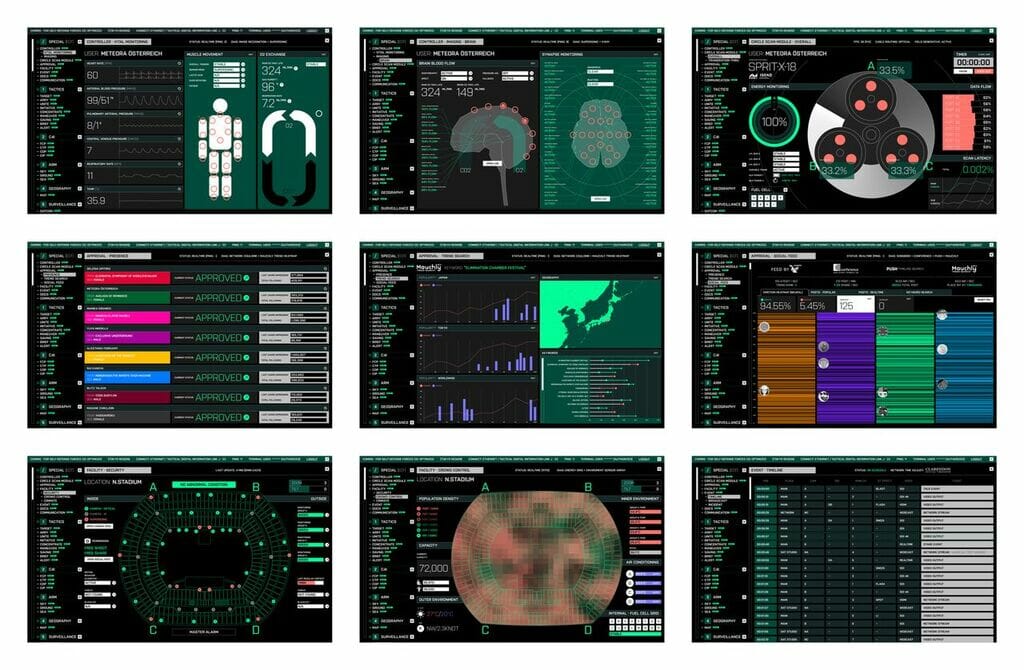

『Re:CREATORS』劇中で使用された、自衛隊のモニター画面 © 2017 広江礼威/小学館・アニプレックス

有馬:自衛隊のモニターも、戦術システムの設定からすべてつくりました。どういう戦略やデータリンクが走っていて、どういう兵站(戦闘地帯から後方の、軍の諸活動・機関・諸施設の総称)の供給が行われていて……ということから、シミュレーションモデルをつくってデザインしています。

三宅: 有馬さんはやっぱりアートワークを活かすデジタル世代だから力が入っていますね。昔は、電話やメカのデザインは「メカデザイナー」がつくっていました。松本零士が描くメーターは独特で、「松本メーター」なんて呼ばれていましたね。とにかくたくさんメーターがあるんだけど、どんな機能があるのかさっぱりわからない。そこからHD時代になって、メーターの意味も重要になってきたということでしょう。

有馬:絵とモニターグラフィックスと言われるデジタル部分の合成ができるとより多様な表現ができるんです。『スターウォーズ』では、コックピットの画面が赤くパッと光っているだけで、この戦闘機がもうすぐ落ちるということが伝わるわけです。そういった物語の補強や演出みたいなことは、常に考えていますね。

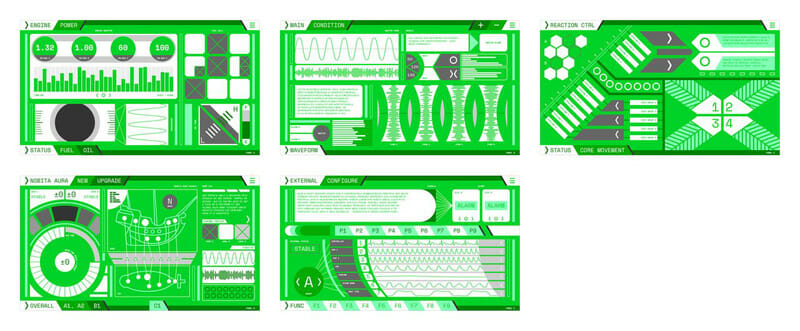

有馬さんがデザインしたメーター © 2017 広江礼威/小学館・アニプレックス

有馬:自分がつくったメーターは、一応機能するように考えています。このロボットは燃料電池で動いていて、サブはこういう燃料であると、単位系はワットだとか、光学センサーのf値は2~32だとか、そういうことを考えてからつくっています。

三宅:『マクロス』がSFと言われるのは、設定のデザインがちゃんとしていたからですね。ヤマトの「松本メーター」はSFとしても独特のおもしろいデザインでしたが、特にあの膨大な計器たちが一体何を表示していたかは、多くの場合、わからないですね。

有馬:アニメを見てくれている人達は、場合によっては画面を止めてチェックして、「どうなっているんだろう」と勘ぐってくれるんです。だからこそ意味の通るものを作りたい。メーターの他には、お決まりの表現としてパネルでコードがダーッと流れる演出もありますよね。

三宅:あれは、どうしてコードなんだろうね。未だに全然分からない。早くコンパイルして実行すればいいのにって思いますよね。宇宙船の中でコードが流れてもしょうがないですからね。ログなのかな。

有馬:また、『映画ドラえもん のび太の宝島』でも、モニターをつくりました。演出全般に関わったわけではなく、ある程度決まったところから参加させていただいたんですが、いわゆる“ケレン味”のあるモニターをつくっています。そういう意味では「松本メーター」にちょっと近いです。

『映画ドラえもん のび太の宝島』劇中の“ケレン味”のあるモニター ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2018

三宅:サイン波が出てくるんですね。

有馬: 6~7歳の子にもわかるレベルで、かつデータとして動きが大きそうな部分にはサイン波や棒グラフを使っています。意味がある文字列はGoogle Fontsで、通じないほうが良いものについてはチーム内でフォントをつくっています。

三宅:曲線とかどうやってつくっているんですか?

有馬:Illustratorでベジェで書いたり、プログラムでランダムに変形を入れたり……。また、After Effectsでブラしたりしています。

――モニターにもこだわる時代なんですね。

有馬:海外では「GFX(グラフィックス・エフェクツ)」はもっと進んでいます。映画『オデッセイ』では、モニターグラフィックスをNASAと一緒につくっているんです。テレメトリーという、宇宙船のパラメータですね。燃料を何キロ積んでいるであろうとか、そういったデータをNASAが全部提供しているそうで…あれは羨ましいです。

――「GFX」というジャンルがあるんですか?

有馬:日本ではまだあまり浸透していませんが、海外では盛んです。

三宅:僕は修士のころ筑波にある高エネルギー加速器研究所(KEK)で研究していたんですが、研究で使うパラメーターとかグラフってカッコイイんですよね。でも外に出る機会はないし、論文にすると文章になってしまうし、勿体無いと思っていました。

有馬:海外に比べると、日本の作品がモニタに割ける予算は150分の1くらいだと思うんですが、品質が劣ったものはつくりたくない。海外のモニタはもっと生き生きとしていて、常にすべてのパラメーターがガツガツ動いてるんですよ。

三宅:そこもアニメの楽しみの1つに入ってるんですよね。昔はセル画だったからそんなに細く描けなかったけれど、90年代後期にデジタル化が推進されてからできるようになった。

有馬:モニタの他にも、情報をとにかく詰め込んで、「よくわからないけどすごいことが起きている」という情報の飽和状態もつくれるわけです。僕らはもう少し視点をずらして、脚本とコンテを拝見した上で、自分たちがどこまで物語の理解を助けることができるかについて考えています。

三宅:ゲームでは、1980年代から、ロールプレイングゲームのUIもどんどん細かく、かっこよくなっていっています。ゲームのデジタル上のデザイン化は当然アニメより早かったんですよね。アニメがデジタル化するのは2000年ぐらいでしたので、その上のデザインの発展はそれ以降ですね。

――より細かい表現が実現できる環境になったのは、時代の流れが大きいんでしょうか。

有馬:時代の流れは大きな要因ですが、自分がインタラクションも考えられるWebデザイナーだったという職能が、わりと有効だった気がしているんです。アニメでは、登場人物の1人がインタラクトしているのを1千万人くらいで見ることになる。それが、制作する側には大きな動機とモチベーションになっています。

三宅: 最近、アニメの寿命が長くなっていますよね。

――アニメの長寿化が、デザインに与える影響はありますか?

有馬:『Fate/stay night[Heaven’s Feel]』のロゴ・リニューアルでは、塗りや文字の形状の調整など、ロゴを現在的に再解釈して、いまらしい処理を心がけました。考え方はリブランディングと同じことだと思います。この先10年使えるような文字の形状を心がけています。

――10年先も考えてデザインするのが当たり前になっていると?

有馬:他業種では当たり前のことでしたが、アニメコンテンツでも考えなければならない時期に来ていると思います。放送期間が長く、派生もある。これまでにトータルでアートディレクションされたアニメ作品の前例は、『魔法少女まどか☆マギカ』の染谷洋平さんや、『鋼の錬金術士』『エウレカセブン』の草野剛さん、『カウボーイビパップ』のマッハ55号さん、古くは『パトレイバー』劇場版の田島照久さんがおられると思います。

三宅:最近、コンポジットやレイヤーという概念が視聴者にもわかるようになってきて、レイヤー部分は独立で楽しめるという余地が出てきた感じがしますよね。

有馬:声優さんによる演技や劇としての演出とは別に表現できるもの、例えばモニターグラフィックスやオープニングのロゴによって表現の幅が広がるという余地がありますね。僕がやりたいのは、今の時代だからこそできる、“一番楽しいアニメの見方”が出来ることで、グラフィック表現がアニメにとって話題になりえる材料の1つになれればいいなと。ルックがかっこいい、というのは、『エヴァ』や『物語』シリーズがすでに達成していることですし、いまできる最も楽しい見方とは、Web経由で、リアルタイムに共有体験をしながら見ることだと思うんです。

三宅:アニメのデザインとして語ることができるのは、「ある場面を切り取るとデザインになる」ということですね。最近映画『アキラ』を見直したんですが、やっぱりデザインがいいんです。それはすべての場面が良いということではなく、バイクが回転して止まる有名な場面を切り取るとすごくいい絵なんですね。

有馬:すごくたくさんの作品で摸倣されていますよね。

三宅:ハリウッド映画でも摸倣されています。アニメの場合は、動きも含めてカット丸ごとデザインという面がありますね。

有馬:このカットに、快楽中枢を満たす何かが詰まっています。庵野(秀明)さんは、その快楽中枢を満たすのがすごく上手な人です。『エヴァ』の変形シーンや地下から出てくるシーン、起動シークエンスはシズルの固まりでしたよね。

三宅:実は、快楽のバリエーションというものは無限にあるわけではないんです。アニメはある種の快楽装置なので、あるモーションで、ある音を混ぜ合わせた一群が気持ちいいというある程度のパターンがあります。アキラのバイクのシーンをパロディとして自転車で再現するということが『化物語』でも行われていましたが、それこそがデザインだと思っています。

有馬:“型をつくっていく”ことがありますね。

三宅:歌舞伎的な型ですね。日本では、動きがあって止めがある、という緩急のキメがあることがパターンになっている。

有馬:「型」と「約束」があるわけですよね。歌舞伎では、観客の玄人席から「待ってました!」という声がかからないと成立しない演目がある。そういうリアクティブと型で作られる表現というものがあります。

三宅:それがいま、再現されているのが『ニコ生』でしょう。あるタイミングでヤジがブワーッと飛んでくる。そういう“お約束”は、日本人は変わっていないですね。

有馬:型を好むのは『ニコニコ動画』でも継承されていますし、今期だと『ポプテピピック』でも継承されていました。

三宅:いっぽう西洋では、動きも人工知能も人間がリファレンスで、人間中心主義なんです。日本のアニメはリファレンスがバイクでも雷でも動物でもいい。人工知能のリファレンスも、人間じゃなくていいんですよ。『たまごっち』や『初音ミク』のように、むしろ人間と似ていなくて、生々しくない方が良いという土壌もあります。

有馬:ゲームでもそうですよね。日本は、人間以外の存在に関して、かなり寛容な世界だと思います。

三宅:寛容というか、八百万感ですね。つまり、すべての生命は、草木も虫もすべて平等で、すべての命は等しく尊い。ところが西洋は神様がいて人間がいて生物がいるという縦の序列になる。日本は横の序列なんです。それは日本のキャラクター文化にとってすごく良いことなんです。ファンも、“キャラクター”を生きていると見なしてくれるんですね。キャラが死んだら泣くし、すごく思い入れが激しい。ゲームもアニメも、生物ではないものを生物とみなすという「見立て」の文化が支えているんだと思います。

――そろそろ締めに入りたいと思います。アニメーションにグラフィックデザインはどうして必要なのか?ということを本日はお話いただいてきたわけですが。

有馬:グラフィックデザインは、これからさらに求められてくると思いますし、グラフィックデザインのシズルは日本のアニメにずっとあったんだ、ということを三宅さんから解説していただく良い機会だったと思います。連綿としたものに引っ張られてる感じはありますよね?

——時代の流れとともに必要になって、それが可能になったということもわかりました。

有馬:だからこそ三宅さんは人工知能を考えるためにゲーム会社に行かれたんでしょうし、自分がWebだけしか経験がなかったらいまのようにはつくれていないような気がします。僕はいつも、「デザインが入ると良くなる領域」を探しているんです。それがある時はSF小説の装丁だったり、雑誌だったりして、見つけることができたのがアニメなんです。アニメで一番やりがいがあるのは、「お客さんが起こした行動の理由が分かる」ということ。僕を含め、日本のオタクは世界で一番厳しい意見を言う人たち。すごく良質なフィードバックをくれるんですよ。エラーが起きた時に、エラーの原因を勝手に調べてくれる世界なんて、ゲームやアニメ以外にあまりないですよね。

三宅:僕たちゲームをつくる人間は、体験をデザインしています。ゲームという体験が最終目標なので、そのためにグラフィックスがあって、人工知能があるというところがアニメとは違うかもしれません。アニメはデザインが全面に出るけど、ゲームの場合は、なるべく目立たなかったり、気にならないというところが重要になったりします。

有馬:僕自身は、デザインで体験を補強してほしいと思っているんです。深読みするほど堀りがいがあるコンテンツが作れたらいいなといつも思っているので。一時停止したらこんなものが隠れてた、ということを何年か経って気づくというような。先ほどアニメの寿命が長いという話をしましたが、5年も10年も好きでい続けてくれるファンもたくさんいます。コンテンツは心に刺さったら抜けないですからね。

――かっこいい名言出ましたね!

有馬:聞いた名言ですけどね(笑)。だからこそ、裏切らないでちゃんとやっていきたいと思っています。

取材・文:齋藤あきこ 撮影:高木亜麗 編集:瀬尾陽(JDN)

タイトルデザイン:有馬トモユキ(TATSDESIGN)

制作協力:アドビ

TATSDESIGN

http://www.tatsdesign.com/

Miyake Labo

https://miyayou.com/

「世界を動かすデジタル体験を」をミッションに掲げ、Adobe Creative Cloud、Adobe Document Cloud、Adobe Experience Cloudの3つのクラウドサービスで優れた顧客体験の提供を支援。

https://www.adobe.com/jp/