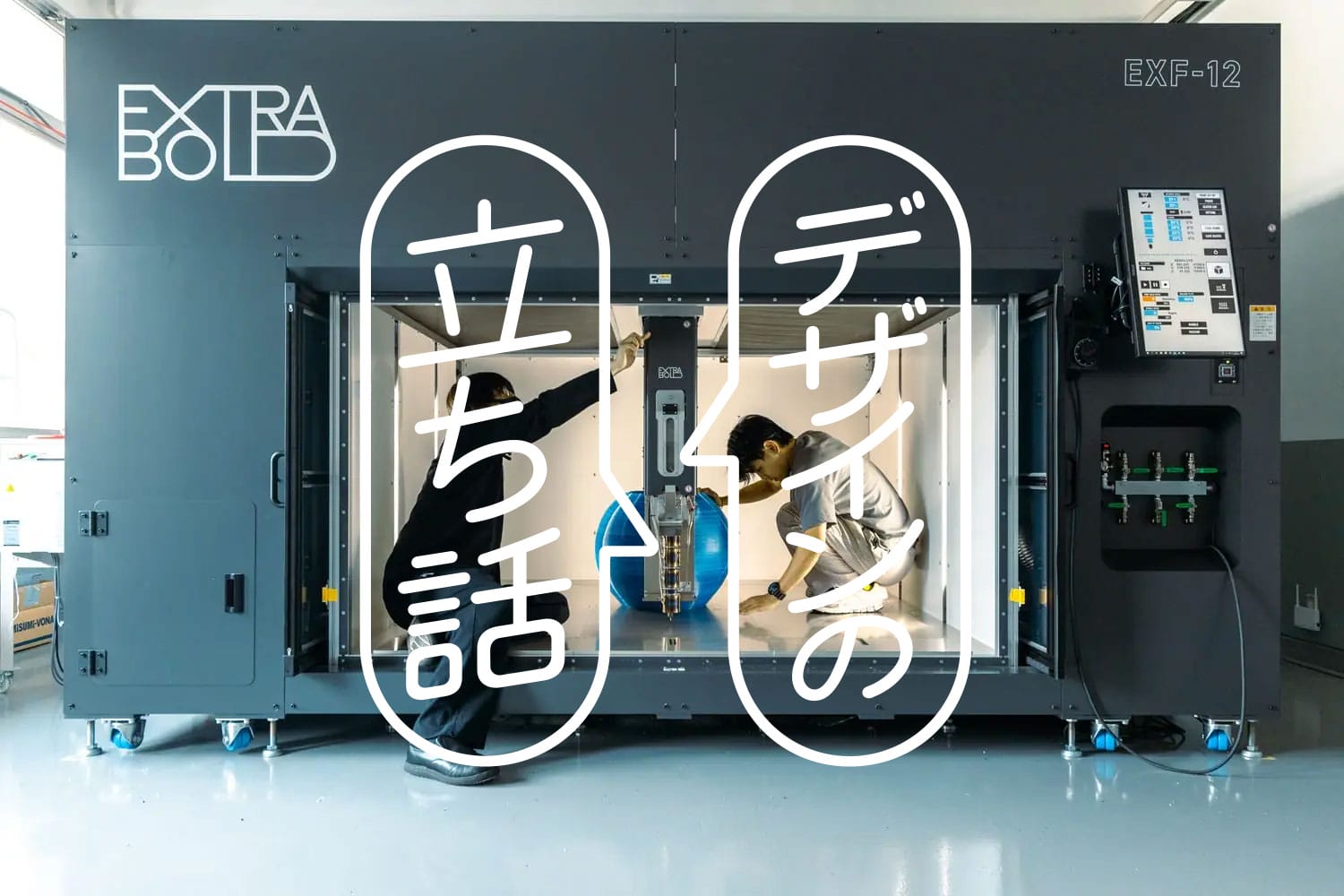

デザインの立ち話-3Dプリンターとマテリアルリサイクルでサステナブルなものづくり|ExtraBoldの挑戦

こんにちは、JDNの山崎です。今年もミラノサローネ・ミラノデザインウィークが近づいてきました。この人の話を聞いておかねばと、ExtraBold(エクストラボールド)代表の原雄司さんを訪ねました。

2023年のミラノサローネ「サローネサテリテ・アワード」でグランプリを受賞したHONOKA(ホノカ)。畳の原料である“い草”を混ぜた樹脂を3Dプリントしてつくった家具を覚えている方も多いでしょう。そのHONOKAのものづくりを支えるのがExtraBoldです。

ExtraBoldは、超高速・大型の3Dプリンターを自社開発し、マテリアルリサイクルのための材料開発と技術開発、デザイナーとの協働も積極的におこなう、名前のとおり「とっても大胆に」サステナブルなものづくりに取り組んでいます。

原雄司さん、ロボットアームと協調する3Dプリンター「REX-Series BUTLER fabrication ™」と共に

●デジタルものづくりの道を切り拓いてきた原さんのキャリア

原さんとつながったのは2023年4月。中林鉄太郎さん(プロダクトデザイナー・東京造形大学教授)経由で、ミラノサローネサテリテに出るHONOKAの情報をいただきました。展示準備でHONOKAはExtraBoldに寝泊まりするような勢いだったそうで、原さんの気づかいによるご連絡だったのかなと思います。

そんな背景もあり、「どんなふうにマテリアルリサイクルをおこない、3Dプリントしているのか?」「そもそもなぜサステナブルなものづくりに取り組んでいるのか?」と興味が沸き、いつかお話を聞きたいなと考えていました。

3Dプリンターの材料「ペレット」の原料となるさまざまなプラスチック、ここにい草などの有機系廃棄物や再生材を混ぜて独自のリサイクルマテリアルをつくる

「30年以上、デジタルものづくりに携わってきた」という原さん。キャリアの軸となるキーワードは「C言語」「試作現場」「CAD設計」「金型」「切削」「ラピッドプロトタイピング」「CAD/CAM」「工作機械」「3Dデータ」「3Dプリンター」「ファブカフェ」「デジタルシボ®」「デジタルファブリーケーション」など。

インターネット普及前夜から常に最先端のデジタルものづくりに関わってきました。

ペレットをつくる機械を前に、工房を説明する原さん

「1990年代、試作現場にいたときは、産業用計測器やパソコン通信用の音響カプラーなどを扱っていました」。音響カプラーについて知らない方も多いと思いますが、電話の受話器を乗せてデータをやりとりするための機械で、「ピー」とか「ガー」と鳴って電話回線を使ってデータを送受信していたものです。

そんな時代にCAD図面データをネットでやりとりするのを見て「ものづくりが変わる!これならば自分でも、ものづくりができる!」とデジタルものづくりに興味を持ったそうです。

調合したペレットがものづくりに適するか確かめるための出力サンプル、頂点や曲線の表現、それを45度の角度で積み重ねているそう

その後、CAD/CAMの会社に転職、ソフトウェア開発のスキルを活かして技術から開発部門に異動。数年後には責任者になり、業界の研究所にも出入りするようになりました。そこで切削や3Dプリンターなどのラピッドプロトタイピングの最先端に接し「それぞれの技術の良さを活かした複合加工がいいな」と考えるようになりました。

ExtraBoldの最新3Dプリンター「REX-Series BUTLER fabrication ™」が5軸のロボットアームとの組み合わせなのも、この時の発想がもとになっているのでしょう。

「REX-Series BUTLER fabrication ™」

「3DCADを開発しているけれど、2D図面からすぐに立体をイメージすることが苦手だというコンプレックスがあった」という原さん。3Dプリンターは2Dを積層させて立体をつくるので、原さんにとってすごく便利なツールだと感じたそうです。

そうした相性の良さも手伝い、世界トップブランドの3Dプリンターなどを扱う販売・コンサルの会社を立ち上げ、事業を黒字化。その後、CAD/CAM開発会社に転じて、その会社が株式を公開していたのでIR担当責任者も務めるなど、その多彩なキャリアには驚かされます。

階段の踊り場には、2019年の「JAID (JAPAN AUTO MOTIVE INTERIOR DESIGNERS) 1kg展」の作品である巨大なたんぽぽの綿毛のような照明「∞ Fluff(無限の綿毛)」が。これも3Dプリンターを使ったもの

●デザインとアートが拓く3Dプリンターの未来

3Dプリンターブームが到来したのは2013年、この年のオバマ大統領の一般教書演説での言及や、2012年出版のクリス・アンダーソン著『MAKERS』を覚えている方も多いでしょう。

それに先駆けること5年、2008年に「月◯◯時間使えます」「街中の3Dプリントサービスセンター」というキャッチフレーズで、「3DDS」という3Dプリンターなどのシェアリングサービスの拠点を東京・大阪・名古屋につくった原さん。

利用の間口を広げようという考えだったそうですが、それにしても早いですね。そこに、当時は学生だった名和晃平さんやヤノベケンジさんらアーティストが出入りするようになりました。

さまざまな試作品が並ぶ工房

打合せスペースの椅子、もちろん3Dプリンターによるもの

「クリエイターはこちらの技術的な都合を聞いてくれない。むちゃくちゃな要求をする(笑)。でも、そのおかげで3Dプリンターが進化します。技術者の視点だと、リスクをつぶして『このへんだよね』となるが、クリエイターの声によって技術のジャンプが生まれるんです」。

「日本だと、技術の人にデザインやクリエイティブの話をすると『それは自分とは違う』となる。海外だとたとえば技術のプレゼンでも見せ方がうまい、少なからずクリエイターを入れている。そうした風土が羨ましかったですね」。

クリエイターの目的に向かう際の突破力への期待や、デザインがもっと当たり前に使われるようになるといいな、というのは私も大きく共感するところで、うなずくことしきりです。

●クリエイターや企業とのコラボレーション拠点「BOLDGYM(ボールドジム)」

「技術屋としては新しいアイデアや特許を取るということに注力していましたが、それよりも『何ができるかを見せる』ことに方針を変えました」。

新たな取り組みとして、収益の柱を単なる機械販売からメンバーシップ制モデルも含むかたちに拡大し、企業会員向けに3Dプリンターやマテリアルリサイクルの最先端技術を体験できる場「BOLDGYM」を開設した原さん。現在、さらにBOLDGYMの法人契約サービスとして「BOLDGYM ACADEMY」を近日中にスタートする予定です。

「ExtraBoldのスタッフはクリエイター兼技術者なのでつくる人の気持ちがわかります。HONOKAのようなクリエイターとはどんどんコラボレーションしたいですね。サステナブルなものづくりについては、3Dプリンターだけではない技術にも拡張していきたいと考えています」。

ExtraBoldが誇る超大型3Dプリンター「EXF-12」、ここから数々の斬新なデザインが生まれています

原さんの多彩な経歴の中には、意外な一面も。私の世代だと胸熱な初代タイガーマスク・佐山サトルさんのジムで修行し、その後20代のころは格闘技の選手としても活躍していたそうです。BOLDGYMというネーミングも、そう聞けばなるほどですね。

「クリエイティブがないと、仕事はAIにとって代わられる、創造力が大事」と原さん、ガッツポーズで1枚

今年のミラノでHONOKAはアクアクララと協働し、市内で展示をします。2024年秋の東京のデザインウィークで発表した「Trace of Waterー水の痕跡ー」をアップデートしたものです。両者をつないで、HONOKAのものづくりを支えるのも、やはり原さんです。

「樹脂成形や切削加工などの工場や現場に行くと、汚れ除去用のパージ材や削りカスがたくさん出る。それがずっと気になっていました」。原さんがマテリアルリサイクルを志向したきっかけは仕事人生の初期のこと。この初期衝動を保ちながら、さまざまな知識や経験を結集しExtraBoldとして新たな挑戦を続ける姿勢に、今後も期待が高まります。ExtraBoldのさらなる展開を楽しみにしています。ではまた!

株式会社ExtraBold

https://www.extbold.com/

BOLDGYM

https://www.extbold.com/bold-gym

HONOKA LAB

https://honoka-lab.jp/

第12回「サローネサテリテ・アワード」で、日本のHONOKAの作品がグランプリを獲得

https://www.japandesign.ne.jp/news/2023/04/70775/

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)