編集部の「そういえば、」―「包む」について考える

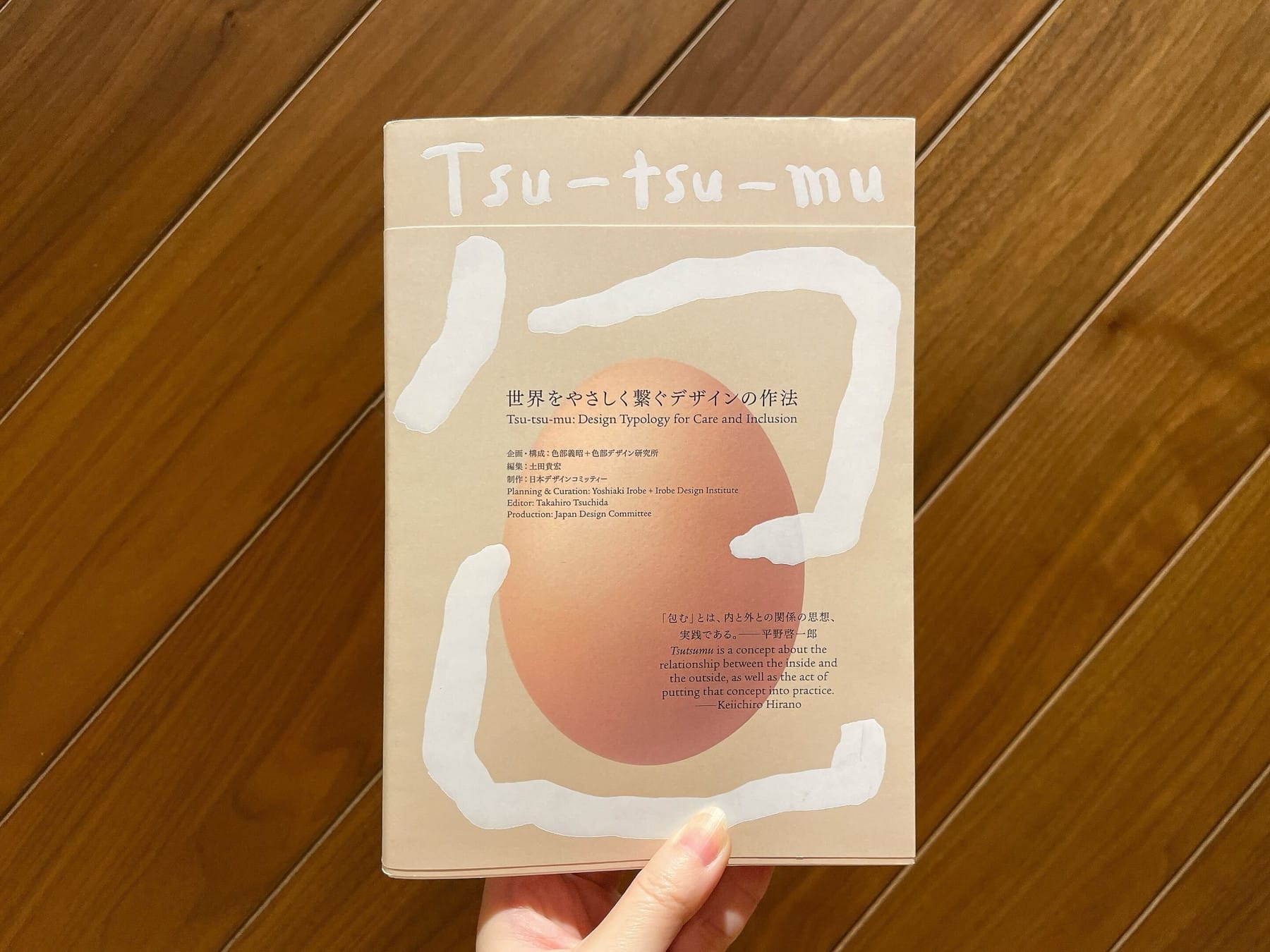

そういえば、パイ インターナショナルさん発行の書籍『Tsu-tsu-mu 世界をやさしく繋ぐデザインの作法』をご存知でしょうか?同書は、2025年10月13日まで松屋銀座のイベントスクエアで開催されていた「Tsu-tsu-mu展 世界をやさしく繋ぐデザインの作法」の公式図録です。

読み進めるなかで、「包む」という切り口からものごとを考えることの面白さを改めて感じたので、その一部をご紹介したいと思います。

『Tsu-tsu-mu 世界をやさしく繋ぐデザインの作法』

同書では、「包む」という行為を「他者をケアしながら内側と外側を繋ぐデザインの新しいタイポロジー(類型)」として捉えます。「包む」というと、プロダクトなどの「包装」を想像する人も多いかもしれませんが、さらに広範囲に、概念的に「包む」ことの可能性を探る内容です。卵の殻から料理、器、家具、建築、衣服、照明など、幅広い領域のものごとを引き合いに「包む」行為の本質について考えるきっかけを与えてくれます。

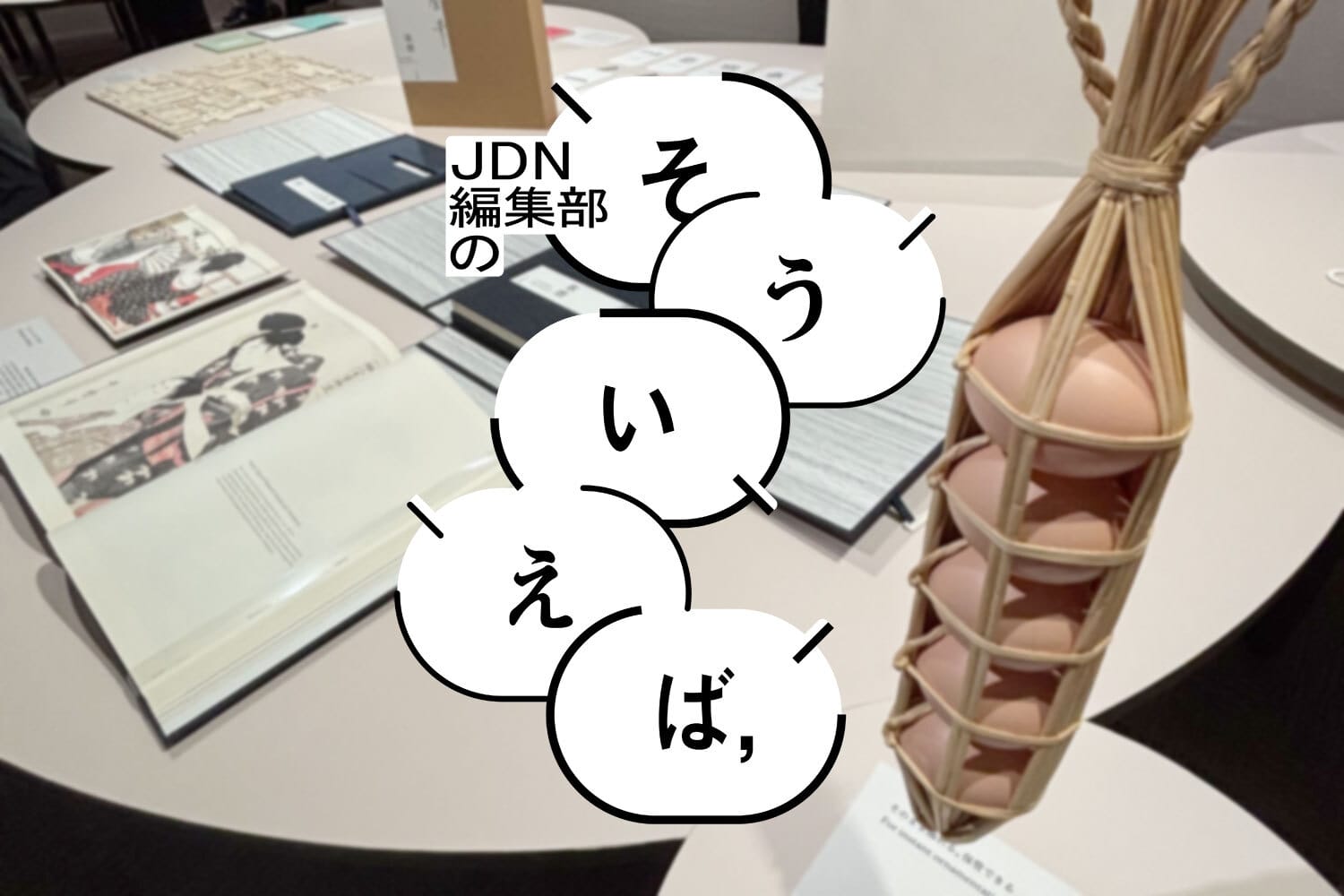

展示風景

また、「包む」といっても完全に包み隠すもの、中身を透かして見せるもの、部分的に包むものなど、さまざまな包む形の事例が紹介されています。そこで個人的に思い起こされたのが、今年の9月に竹あかりイベント「たがみバンブーブー」の取材で新潟県・田上町の竹林を訪れた際の体験でした。竹林は閉じられた空間ではないものの、一歩足を踏み入れると、不思議と包まれたような感覚がありました。

というのも、建築家・藤本壮介さんの展示「藤本壮介の建築:原初・未来・森」(会期は2025年11月9日まで)のプレスプレビューに伺った際、藤本さんが幼少期の体験として「雑木林のなかは包まれる安心感と同時に解放感があった」というようなことを仰っていて、その言葉を竹林で思い出したのです。

実際、小雨が降りはじめていたバンブーブーの会場で、「竹林は、少しの雨は防いでくれますから」と現地スタッフの方に言われたのも、竹が「包み込んでくれている」ということを感じさせました。「包む」という切り口で世の中を見てみると、そこにはケアや思いやり、やさしさといったものが隠されていることに気付けるかもしれません。

同書には佐藤卓さんや柴田文江さんをはじめ、著名なデザイナーや建築家が考える「包む」にまつわるお話も掲載されています。ご興味のある方はぜひ本書を手に取ってみてはいかがでしょうか?

■『Tsu-tsu-mu 世界をやさしく繋ぐデザインの作法』

https://pie.co.jp/book/i/6050/

(萩原あとり)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)