あいさつや名刺交換、正しい言葉づかいなどを教わるイメージが強い新入社員教育。しかし商業施設や文化空間など、あらゆる空間づくりを行う丹青社の新入社員教育「人づくりプロジェクト」は、ほかの会社とはひと味ちがっている。

(写真左から)2016年のポスター、2015年のポスター

このプロジェクトは2005年から始まったオリジナルの実践型研修で、新入社員は入社直後の基礎研修を終えたあと、営業やデザイナーといった職種に関係なく2~3名の班に分かれ、配属までの約100日でひとつのプロダクトの完成を目指す。各班には第一線で活躍する外部のデザイナーが講師として参加し、そうした協力者との真剣勝負を通して新入社員は最初の成長を経験していく。プロジェクトの目的はものづくりそれ自体ではなく、「人と人の関係を築き、お互いのもてる能力を最大限に引き出す」という、仕事に取り組む上でもっとも大事な「作法」を学ぶこと。そのエッセンスは10月にアクシスギャラリーで行われる展覧会で表現される。

2015年の展示の様子(撮影:長谷川健太)

プロジェクトのはじまりは、デザイナー13組によるプレゼンから

今年のテーマは「新しいケシキ」。28名の新入社員と13組のデザイナーが揃い、約100日のプロジェクトは進んでいく。時には優しく時には厳しく、新入社員のパートナーとなったデザイナーは以下の錚々たる13組だ。

芦沢啓治(芦沢啓治建築設計事務所)、伊東裕・劔持良美(SOL style)、角田陽太(YOTA KAKUDA DESIGN)、小林幹也(小林幹也スタジオ)、鈴野浩一(トラフ建築設計事務所)、寺田尚樹(インターオフィス)、長岡勉(POINT)、鳴川肇(慶応義塾大学 鳴川肇研究室)、橋本潤(フーニオデザイン)、林裕輔・安西葉子(DRILL DESIGN)、藤森泰司(藤森泰司アトリエ)、湯澤幸子(ASSOCA STYLE)、上垣内泰輔・竹田佳史(丹青社)

プレゼンテーション中の藤森泰司さん。スライドに写っているプロダクトも2年前にこのプロジェクトで制作されたもの。デザイナーは30分間ずつ、順番にプレゼンを行っていく

プロジェクトは、デザイナーがプレゼンテーションを行うことから始まる。各デザイナーは30分間の中で、自己紹介や「人づくりプロジェクト」でつくりたいもののイメージなどを発表。デザイナーによっては素材に何を使うなど、かなり具体的なものも。プレゼンを受けた新入社員はチーム分けが行われたあと、チーム内でどのデザイナーと組んでみたいかを話し合う。その後、担当してほしいデザイナーの希望を申請し、チーム×デザイナーが決定する(希望がかち合った場合は、野球のようにドラフト制で決定)。

どのデザイナーと組みたいか、そわそわしながらの話し合い

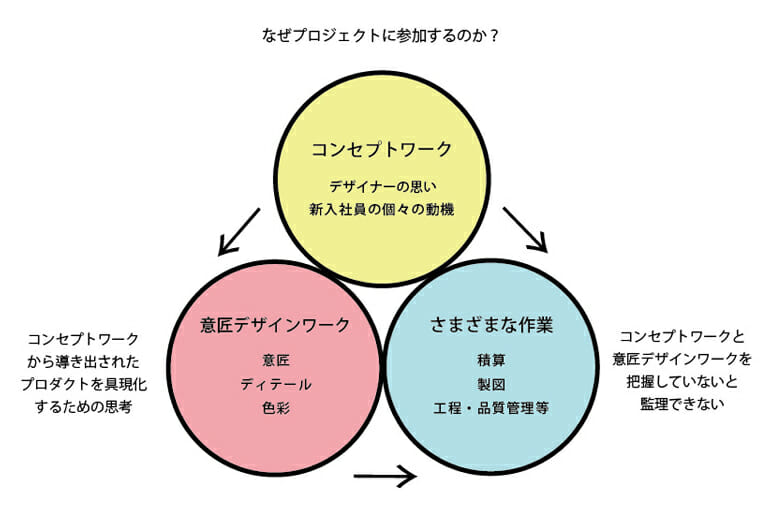

すべての仕事に精通する、コンセプトワーク

プロジェクトを進める上で、コンセプトワークと意匠デザインワークが根底になってくる。コンセプトワークは、プロジェクトに参加するにあたってのデザイナーの思いや新入社員の一人ひとりの動機について考える作業。また、コンセプトワークから導き出されたプロダクトを実現するために、意匠やディテール、色彩などを具体的に考えていくデザインワークも重要になってくる。その2つを把握していないと製図などの実作業は進められず、監理することはできない。

JDNではこれまでにも「人づくりプロジェクト展」のレポートを掲載してきたが、今年は13チームの中から3チームを追跡取材。いろいろな人とのつながりや体験を味わった新入社員たちの、プロジェクトが始まる前の心境からプロダクト完成後まで、彼らの声を通じてお伝えしたい。

丹青社チーム/参加デザイナー:上垣内泰輔さん・竹田佳史さん

プロダクトのテーマ:道具箱

メンバー:須田怜那さん、森北沙恵子さん、矢嶋純也さん

デザイナーによるイメージスケッチ「道具箱」

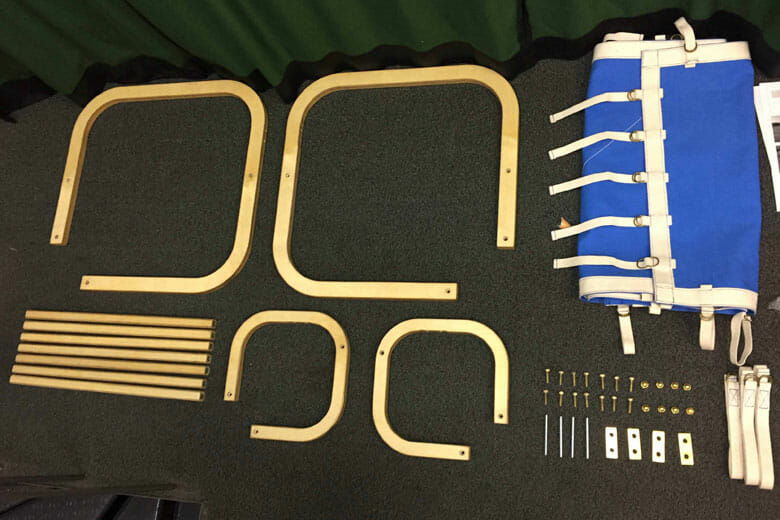

新入社員3名とタッグを組んだのは、丹青社の上垣内泰輔さんと竹田佳史さん。プロダクトのテーマは「道具箱」。プレゼンでは、公園散歩において使い方が限定されない、たとえばコップのように水を入れたり、ペン差しになったり、楽器になったりと、捉え方によって新しい使い方を生み出すようなわがままを叶える「道具箱」をつくりたいと話していた。第1回目のミーティングは、より想像を膨らませられるように代々木公園でピクニックをしながら開催。公園で何ができるか、どんなことをしたくなるかなどを話し合った。いろいろな使い方ができる組み立て家具案に決定した後は、コンセプトワークを大切にプロジェクトを進めていった。最終的には身体にフィットするイスにもなるような、多機能な道具箱を目指すことにした。

須田怜那さん、森北沙恵子さん、矢嶋純也さん。人数が他の班よりも多いため、密にミーティングを行ったと話す

プロダクトを構成する材料

橋本チーム/参加デザイナー:橋本潤さん(フーニオデザイン)

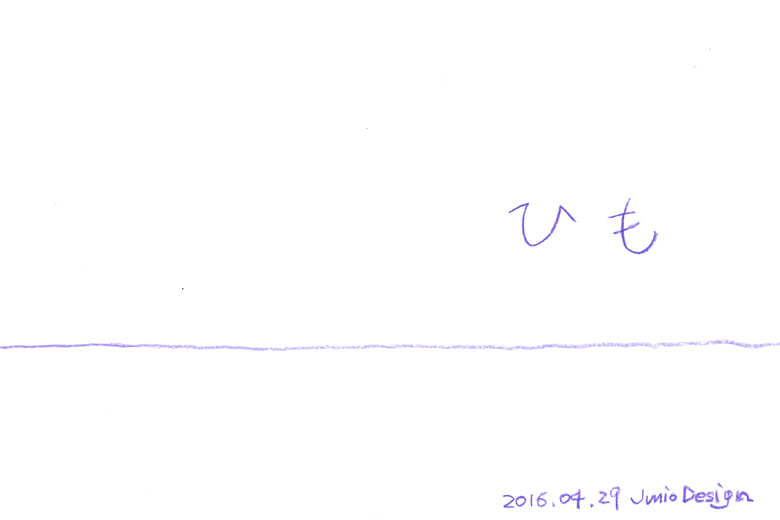

プロダクトのテーマ:ひも

メンバー:小川真大さん、前川玲葉さん

デザイナーによるイメージスケッチ「ひも」

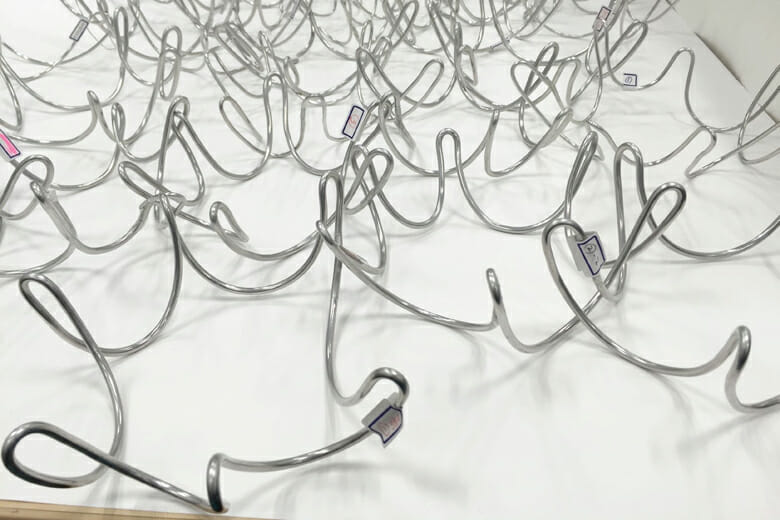

空間に関わるデザインを中心に手がける、フーニオデザインの橋本潤さんが提示したテーマは「ひも」。13組の中でもいちばんシンプルなテーマゆえに、アイデア出しの段階でひもについての発見やアイディアを80案出したり、美しいと感じるラインをたくさん描いたりと、意匠やディテールを追求し続けた。その考察の結果、ひもの特徴と魅力的な形を兼ね備えたプロダクトをつくることになった。

(写真左から)小川真大さん、前川玲葉さん。理想の形やラインが描けるまで、スケッチや模型を没頭してつくっていたのが印象的だった

いろいろな形を模型で検討

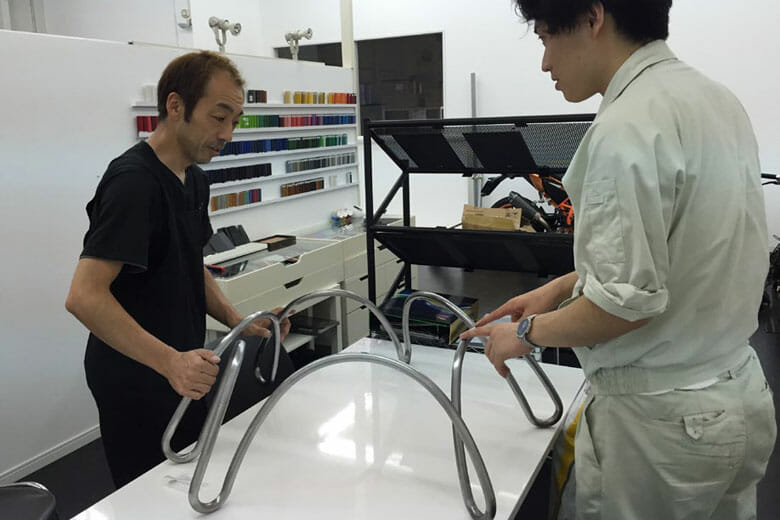

脚部の塗装について打ち合わせをしている様子

鳴川チーム/参加デザイナー:鳴川肇さん(慶応義塾大学 鳴川肇研究室)

プロダクトのテーマ:ゆうれいのみえる鏡

メンバー:曽我明宏さん、高橋朋之さん、慶応義塾大学学生2名

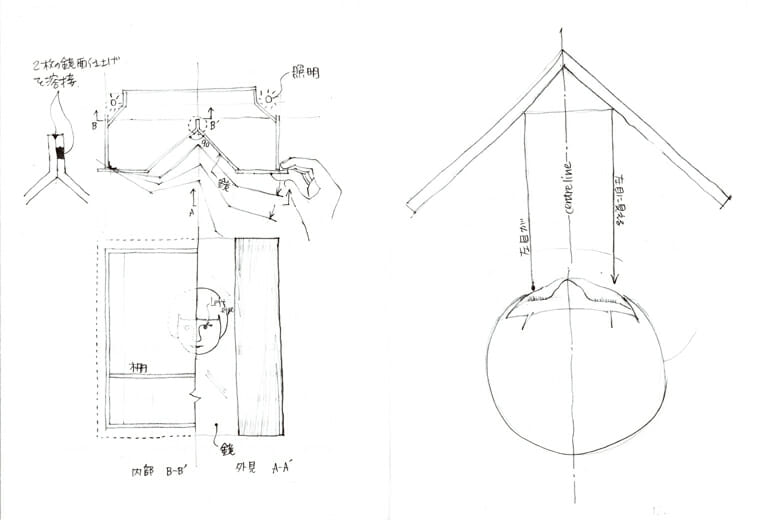

デザイナーによるイメージスケッチ「ゆうれいのみえる鏡」

慶応義塾大学の教授である鳴川さんと、研究室の学生、丹青社の新入社員で取り組んだチーム。鏡が持つさまざまな可能性に魅力を感じ、鏡を使ったプロダクトをつくることに。テーマである「ゆうれいのみえる鏡」という意味については、「ゆうれい=理性で理解できないこと」と考え、普段自分が見ている鏡とは異なる風景が見えるようなしかけをつくることになった。プロダクトの形が変化するようにしたので、デザインだけでなく、駆動についても多くの調査や検討が必要になっていった。

(写真左から)曽我明宏さん、高橋朋之さん。複雑な機構を用いるため、本番に近い素材や大きさで模型をつくり、入念に動き方を確認していた

駆動部のしかけを組み立てている様子

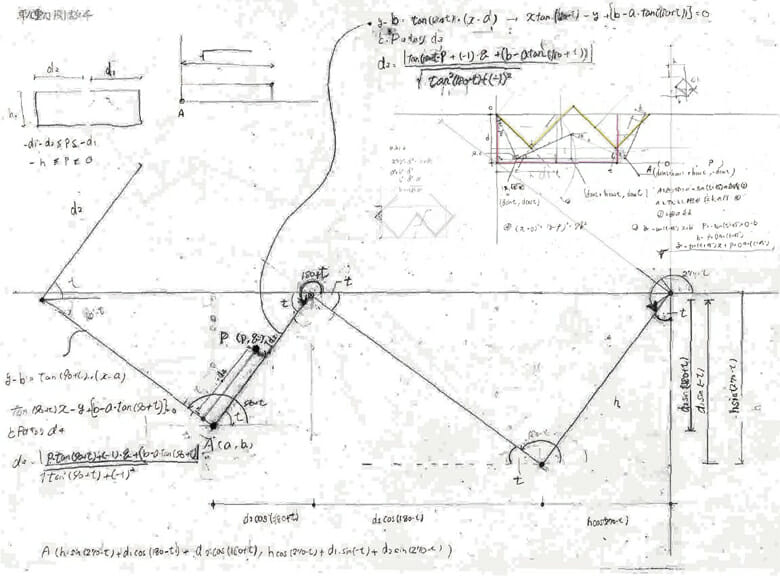

細部の設計は計算して入念に

3チームに、プロジェクトが始まった直後にインタビューを行った。プロジェクトを進める中で難しい点について聞くと、

「自分の頭の中で想像していることを実際にどう落とし込むか」

「メンバー全員の意見を反映させること」

「デザインしながらも、コストをいかに抑えるか考えなければいけないこと」

などの意見が返ってきた。反対に楽しい点については、

「いろいろな考えを聞けることや、発見が多いこと」

「デザイナーさんがいいと思うものだけでなく、自分がほしいと思うものを妥協しないで提案できること」

という答えが。のちにそれぞれ営業・制作・デザインという部署に分かれて仕事をしていくわけだが、入社してすぐにフラットに全員がプロダクトをつくることを経験できるのは、とても貴重な機会だと感じた。

約100日間、それぞれの班が試行錯誤してつくりあげたプロダクトが完成した。次ページでその全貌を紹介したい。

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)