そのシリーズの発売に関連して、ピープルのおもちゃ開発の過程が初公開された展示会「(1歳の好奇心)への好奇心展 〜本当によく遊ぶおもちゃの作り方〜」が、2025年10月19日から10月26日までおこなわれました。

なぜ、ピープルのおもちゃが子どもたちに選ばれるのか。その秘密には、ピープルの商品づくりに対する誠実でひた向きな姿勢がありました。

展示期間中には、展示の監修を手がけたコグニティブデザイナーの菅俊一さんによる1日限りの特別公開授業「好奇心をさぐる、好奇心をつくる」も開催。本記事では、展示会と授業の内容をレポートします。

子どもの好奇心を刺激するピープルのおもちゃ

ピープルは1982年の玩具事業創業以来、子どもたちの好奇心を研究し続けてきました。同社の特徴である徹底した「子ども観察」によるおもちゃづくりにより、保育士や助産師などの専門家からも、「ピープルのおもちゃは本当によく遊ぶ」と高く評価されています。なかでも赤ちゃんの興味をそそる遊びを詰め込んだ「いたずら1歳やりたい放題」は、ピープルの代名詞ともいえるロングセラー商品です。

そんな同社が2022年、「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい!」というパーパスを掲げ、世界の1歳児を対象にした新しいおもちゃづくりプロジェクトをスタートさせました。2025年5月に発売された「1curiosity®」は、3年間にわたるリサーチを経て、ピープル独自の研究データをもとに開発された画期的なおもちゃです。

「1curiosity®(ワンキュリオシティ)」シリーズ

同シリーズには遊び方の正解がなく、1歳の子どもたちが自分で試行錯誤を繰り返し、自分のペースで遊び方を発見できるのが特徴。第1弾として「モギ・モギ」「フム・フム」「カラ・クル」の3商品が、日本、イギリス、台湾で発売されています。

今回の展示会では、「1curiosity®」の開発にいたるまでのストーリーが丁寧に再現され、1歳児の好奇心を見つめることで、大人への気づきも促す興味深い内容になっていました。

延べ19カ国。地道なリサーチから見えてきたもの

会場を訪れてまず目に入ったのが、ボード一面に貼り出された子どもたちの写真です。展示は「ライブラリー1」と「ライブラリー2」からなり、ライブラリー1では、世界の1歳児のありのままの日常や行動、どんな日用品に興味があるのかなど、開発チームが1歳の好奇心に迫った調査の記録をたどることができました。

ライブラリー1の展示風景

これまで、ピープルが目を向けてきたのは日本国内の子どもたち。日本の子どもに対する蓄積された知見はあるものの、「海外の1歳児はどんなものに興味があって、日本とどう違うの?」という疑問がありました。そんな社員自身の好奇心からプロジェクトはスタートしました。

3年にわたる調査では、アメリカやカナダ、イギリス、フランス、タイ、中国など、延べ19カ国・75組のファミリーから情報を収集。ボードに展示された写真は、その調査の中で集めた日常のワンシーンです。日用品を頭にかぶる、トイレットペーパーを引き出す、電気のスイッチやリモコンに触るなど、赤ちゃんの好奇心の対象は本当にさまざま。

一面に貼り出されたさまざまな国の1歳児の日常

協力先のファミリーは、ピープルの社員の友人やそのまた友人、そこから派生したご近所の方など、人脈をフル活用。開発チームでイギリスの家庭にも何度か足を運んだほか、プロジェクトのスタート時はコロナ禍だったため、各国のファミリーとオンラインでつなげて家の中を見せてもらうなど、リアルな情報を一つひとつ吸い上げていったそうです。

「国によって多少の違いはあるものの、穴があったら手を突っ込む、扉や引き出しがあったら開ける、棒状のものを握るといった子どもの基本的な行動は、意外にも文化に関係なく世界共通なんだということが、この調査で改めてわかりました」と話すのは、開発チームメンバーの平井祐喜子さんです。

平井祐喜子さん

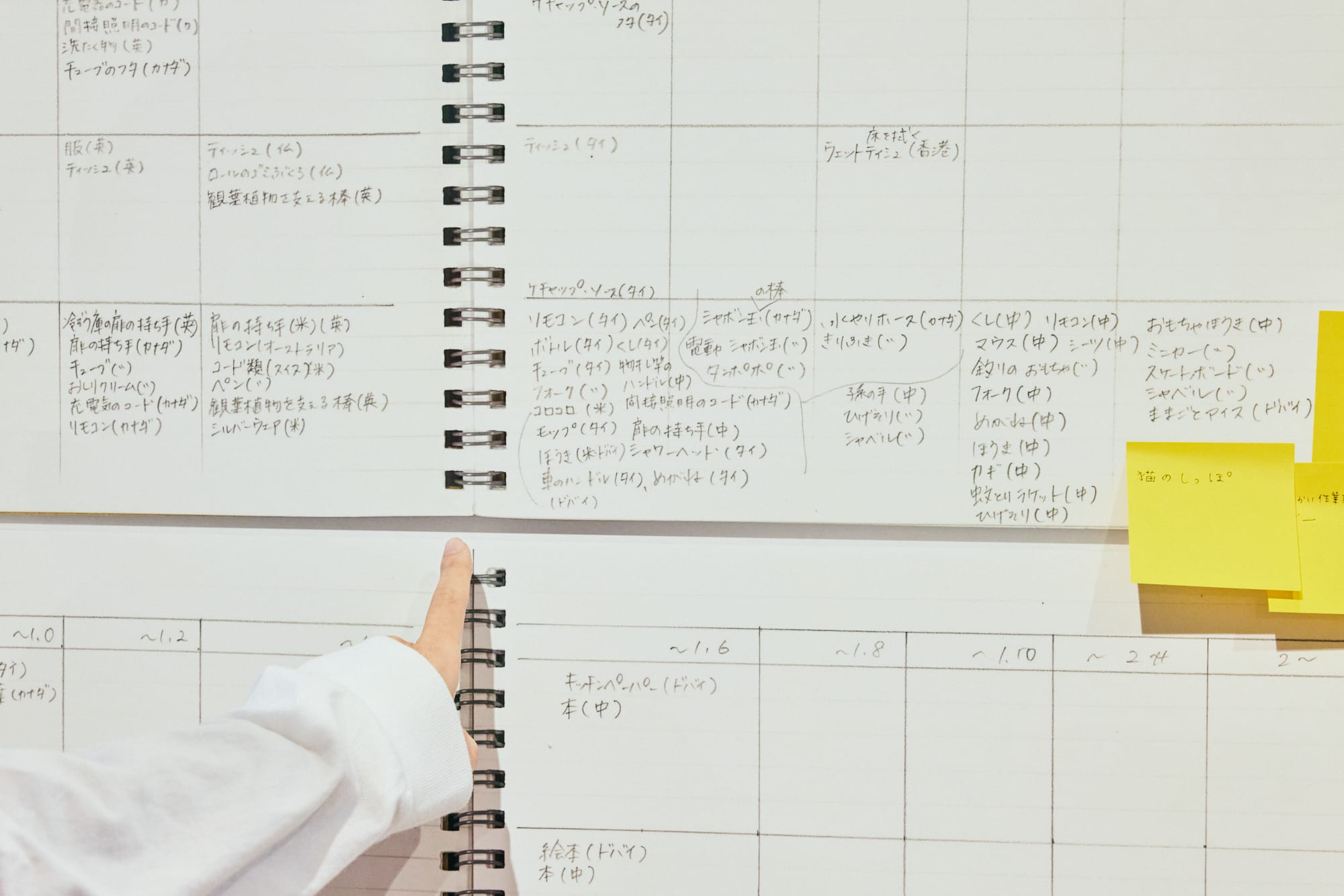

こうした地道な調査とヒアリングの結果、1歳児は200種類以上の日用品に触れ、60通りもの遊び方をしていることが判明。月齢や行動から、どんな日用品に触って遊んでいるのかを分類した、通称“巻物”と呼ばれる表も展示されていました。この巻物は、開発にあたっての重要な資料となっています。

展示されていた“巻物”。調査後に平井さんが一晩で完成させたとのこと

1歳はどう遊ぶ!?試行錯誤を極めた試作品づくり

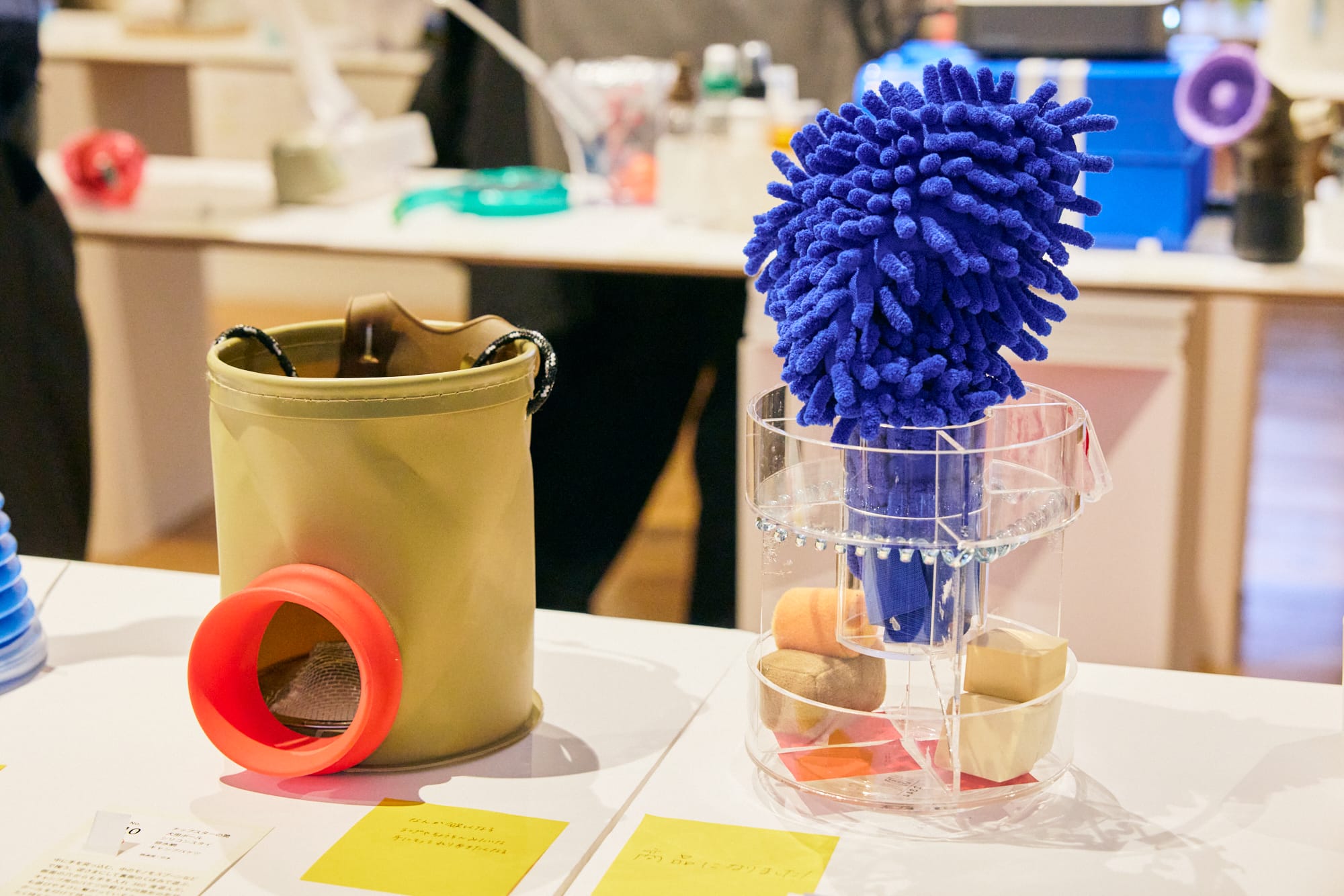

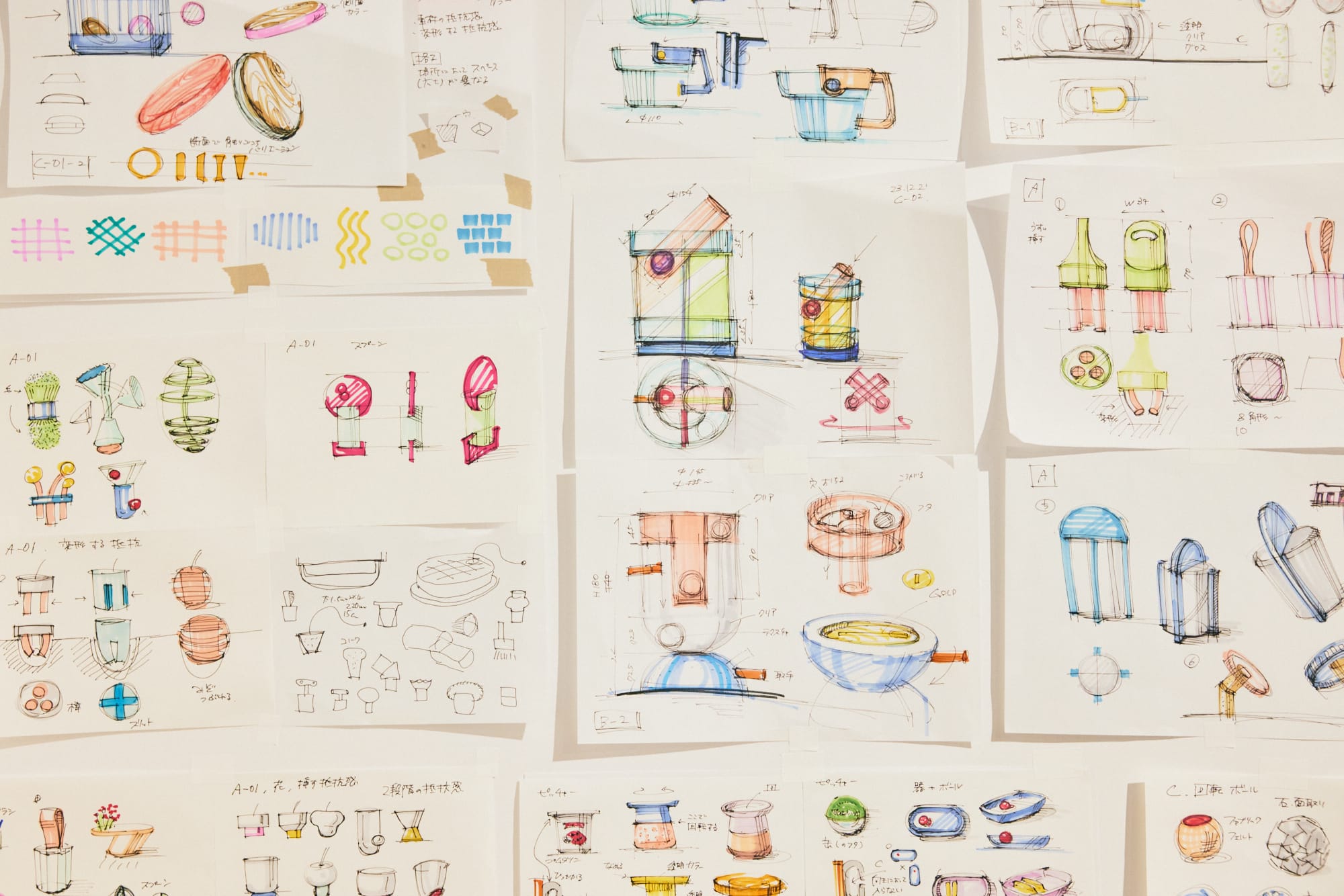

日用品を行動ごとに整理すると、「形」「大きさ」「素材」「色」など、1歳児の好奇心を引き出す共通点のようなものが見えてきました。ライブラリー2では、そこからヒントを得て手づくりしたという試作品の数々がズラリと並んでいました。

試作品に使われた日用品は、モップやスプレーボトル、綿棒、ホース、トイレのスッポンなどバラエティに富んでおり、すべてスタッフが日本のホームセンターやイギリスで調達してきたものです。

さまざまな試作品が並ぶライブラリー2

それらの試作品は、1歳児に手渡して1点1点反応を観察し、子どもの反応を「◎・〇・△・×」の4段階で評価。展示されていた試作品の脇には、その評価とそれぞれどんな反応を見せたかなど、コメントや考察が事細かに記されていました。

大人の目から見ると「これはどうやって遊ぶんだろう?」と疑問に思うものでも、子どもたちは独自の遊び方を見つけて楽しんでいた模様。コメントを読んでいると、1歳児の柔軟さや想像力の豊かさ、好奇心の旺盛さに改めて気づかされました。実際に「モギ・モギ」「フム・フム」「カラ・クル」の原型となった試作品も見ることができました。

右側にあるのが「カラ・クル」の原型となった試作品

会場に展示されていた試作品は70種類ほどでしたが、実際には倍近くを制作したとのこと。「私たちも1歳児のことがだんだんわかってきたと思い、『これはいい反応が見れるはず!』と確信してつくったものが、全然ダメだったこともありました……(苦笑)。でもその逆も然りで、子どもって不思議ですよね」と、平井さん。

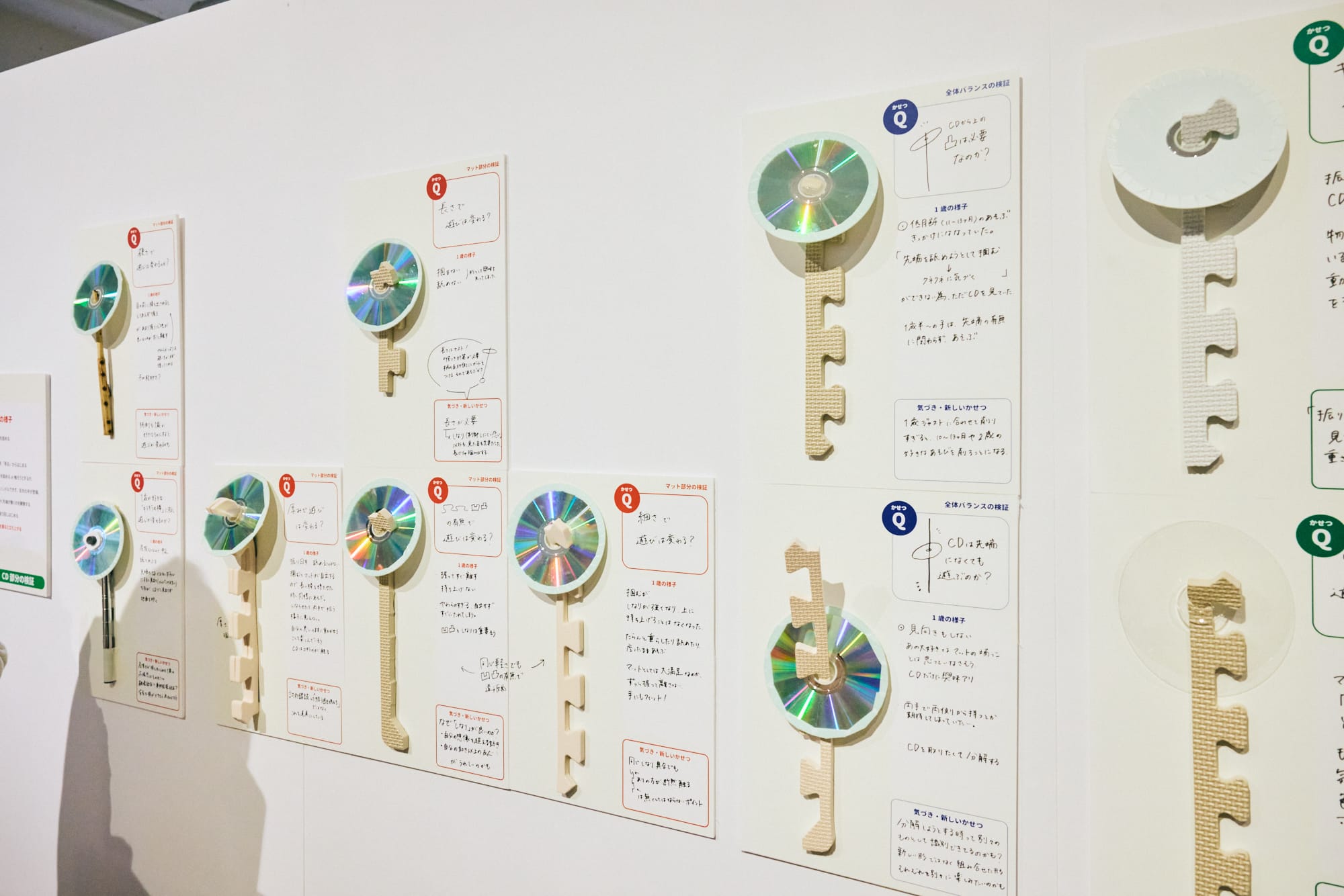

その試作品での観察を終えた後は、反応がよかった素材やサイズ、感触などをピックアップして、「厚みを変えてみたらどうだろうか?」「細さで遊びは変わる?」などのさまざまな検証を枝葉のように展開していきます。その中で選ばれなかったものを削ぎ落して最終的なおもちゃをつくり上げていきます。まさに開発チームの汗と涙の結晶のようなコーナーでした。

さまざまな仮設をもとに少しずつ形状や素材を変化させて検証。その一部も会場で展示されていた

このほか会場には、机に並んだ日用品を自由に組み合わせておもちゃをつくることができる、来場者のための体験コーナーなども用意されていました。

体験コーナーに並んでいた日用品

会社にとってもチャレンジングな試み

「1curiosity®」の開発について、ピープル・コーポレート広報チームの川端麻美さんは次のように振り返ります。

「試作品については、1歳児が興味を示さなければ商品化しないことを徹底していました。通常は、こういうおもちゃをつくりたいというイメージがあって商品開発をおこなうのですが、今回は“1歳が喜ぶおもちゃをつくる”ということ以外は何も決めずにスタートしたんです。つくる過程で子どもたちに正解を教えてもらうという意味で、私たちにとっても新たな挑戦でした」

川端麻美さん

さらに、3商品の色についてもかなりこだわったと言います。「全体をやさしい色味で統一した方がデザイン的にはまとまりがいいと思うのですが、試作品の段階でどうしても黒や赤じゃないと反応しない部分がありました。そこも忠実に再現して、あえて1歳児が選んだ色を採用しています」と川端さん。

観察のデータをもとにデザイナーが作成したおもちゃのデザイン案

ピープルではこれまでおもちゃ制作の裏側を公開することはありませんでしたが、この場が何かをはじめるきっかけや、デザイン・ものづくりのヒントにつながればという思いを込め、今回の展示会の開催にいたったそうです。会場には、親子連れはもちろん個人での来場者も多く、何度も行き来しながらじっくり試作品に見入る姿が印象的でした。

「偏り」に気づくことが好奇心を見つけるヒントに

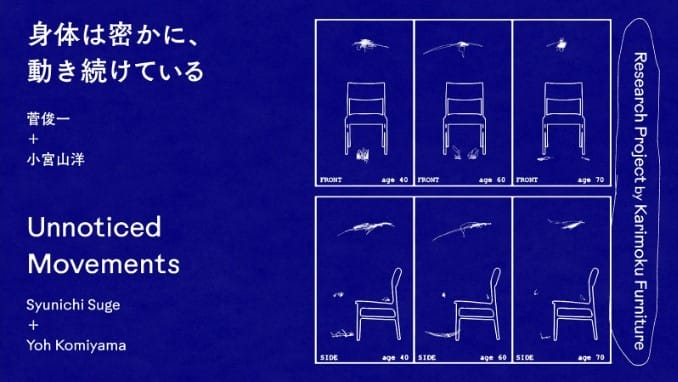

この日は、展示の監修を手がけた菅俊一さんを講師に招いた特別公開授業「好奇心をさぐる、好奇心をつくる」もおこなわれました。

菅さんは多摩美術大学統合デザイン学科の准教授を務める傍ら、人間の認知や行動に影響を与えるコグニティブデザインを専門とするデザイナーとしても活躍されています。ピープルとのつながりも深く、過去に社員として9年ほど勤めていました。

菅俊一さん 1980年東京都生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。行動や意志の領域のデザインを専門としており、近年は顔図版による視線を用いた誘導体験や静止した図版を辿らせることによる動的イメージの発生、人間の創造性を引き出す制約のデザインについての探求をおこなっている

今回の展示からわかるように、「好奇心」はピープルのおもちゃづくりの大きなテーマでもあります。特別公開授業では、その好奇心の本質や探り方のヒントを、菅さんの視点からわかりやすく教えてくれました。

好奇心とは、「未知の事柄に対して抱く興味や関心」のことです。授業では「果たしてみなさんは自分が何に対して好奇心を抱いているのか気づけているでしょうか?」からスタート。自分の好奇心に気づくには、「見落としていた情報に気づく」「無意識の発見」などがカギだと菅さんは言います。

菅さんによると、おもしろいことに気づく、特別な情報に気づくというのは「才能」ではなく、「注意の仕方」にポイントがあるとのこと。例えば目の前の風景を見て、漠然と「この中から気になるものを探そう」では、注意力が散漫になってしまいます。でも、「赤いものを探してみよう」「黄色いものを探してみよう」といったように注意の仕方を意図的にコントロールしていくと、途端に見えるものや気づく情報が変わってきます。

次に、無意識とは、自分がついやってしまう、つい見てしまう、つい気づいてしまうようなことで、意図せずとも勝手に発動するもの。おそらく日常的に見落としている情報も無意識の振る舞いも、人によって大きく変わってきます。そこにはある種自分だけの「偏り」が生まれるはずで、その偏りを意識して見ていくことで、結果的に自分の興味や好奇心の対象に気づけるのではないか、というのが菅さんの見解です。

俗に言う「センス」や「感性」もこの偏りに関係していて、自分のセンスや感性を磨きたいと思うなら、「偏り」を明確にした上でとにかく接触回数を増やすこと=そのことに時間を費やすしかないということです。つまりは、センスや感性はもって生まれたものではなく、タイムマネジメントの結果に結実してくる、という話もとても興味深いものでした。

そして、無意識のようについつい何かしてしまうものの中には必ず「喜び」が隠れていて、たとえ些細なことでもその喜びに敏感になって気づくことが、好奇心を誘発する大きなヒントになるかもしれないとも話されていました。

さらに菅さんは、例えば道端の看板や貼り紙、マンホールなど、街を歩いていて気になったものやギョッとしたもの、心がザワついたものをスマホで撮り溜めているそうですが、そこには確かに菅さんならではの「偏り」があふれていました。こうした記録の中からも、自分の好奇心のヒントを見つけることができそうです。

特別公開授業の様子。スクリーンに映っているのが、菅さんの心がザワついた写真

今回の展示と授業で改めて気づいたことは、好奇心はちょっとした気づきによって誰にでも宿るものであり、先入観や固定観念にとらわれる必要はないということ。

現に1歳児の好奇心は、私たち大人の想像を遥かに超えてきます。むしろ、そのように既存の枠組みの外に目を向けることこそが、新たな価値やアイデアを生むきっかけにつながるのかもしれません。

ピープル株式会社

https://www.people-kk.co.jp/

公式note配信中

https://note.com/people_pr

「1curiosity®」ブランドサイト

https://1curiosity.com/

おもちゃのデザイン案を作成したデザイナー

佐々木健五/住本佑介(SEDIE DESIGN)

取材・文:開洋美 撮影:高木亜麗 編集:岩渕真理子(JDN)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)