「美しい社会を構想し具体化できるデザイナーを育てる」ことを目指し、2014年に設立された多摩美術大学統合デザイン学科。ソーシャルデザインといった新しいデザイン領域の拡大や、「デザイン経営」「高度デザイン人材」など、ビジネス文脈におけるデザインへの期待の高まりを先見するように、同学科は設立当初より領域をまたいだ総合的な学びを実践し続けている。

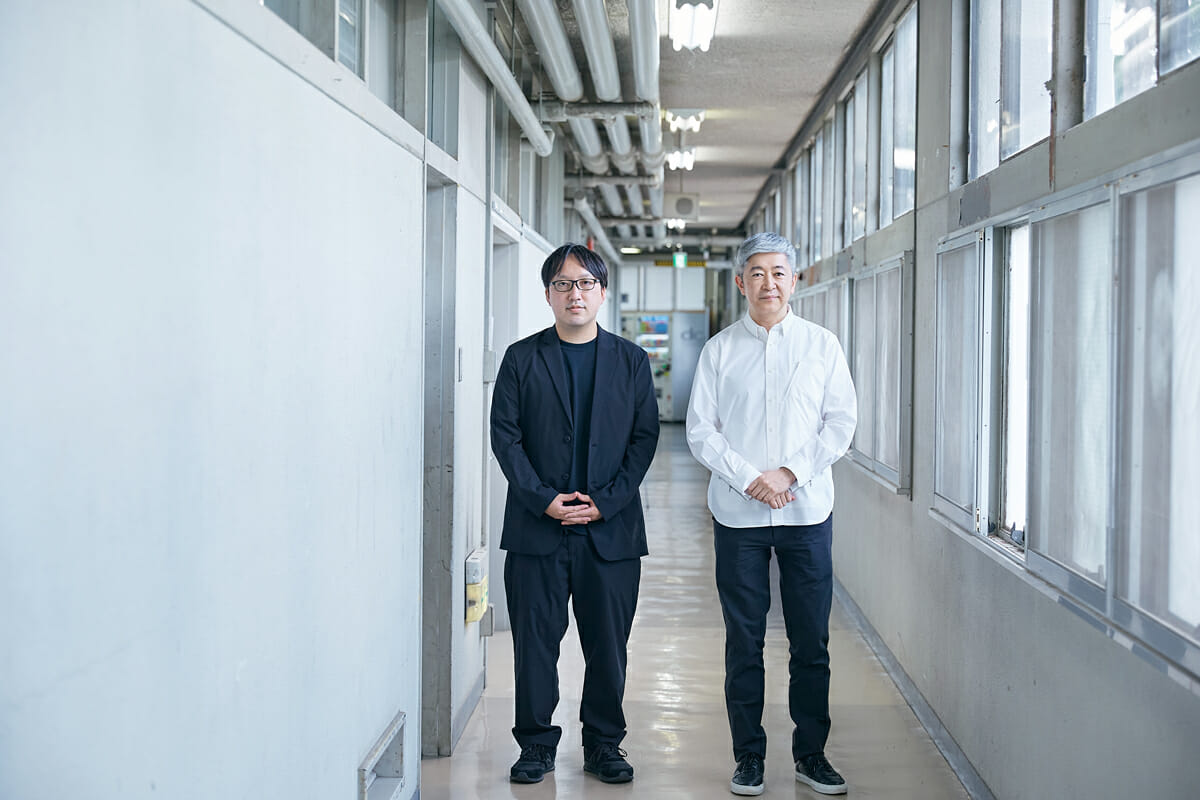

本学科で教える永井一史さんと菅俊一さんに、設立までの経緯を振り返りながら、統合デザイン学科が目指す学びのあり方や、デザイナーとして「教育のデザイン」に取り組む上での考えについてお話しいただいた。

【関連記事】多様な領域で活躍するデザイナーの「考える力」を鍛える。多摩美術大学統合デザイン学科での4年間(デザインノトビラ)

統合デザイン学科のはじまり

––おふたりは2014年の統合デザイン学科設立時より参加されています。当時の経緯についてお聞かせください。

永井一史さん(以下、永井):もともとは、2013年に多摩美術大学(以下、多摩美)のブランディングを依頼されたことがきっかけでした。当時、博報堂の元会長(2000〜2003年)であり、多摩美の理事や校友会の会長をされていた東海林隆さん(2022年2月に逝去)から、「自分も年なので、これからの多摩美をよろしく」と頼まれたことをきっかけに、多摩美をクライアントとしてブランディングの仕事をはじめたんです。

ちょうど同じタイミングで、新しい学部をつくる話が持ち上がり、オブザーバーとして打ち合わせに参加していくうちに、現在学科長を務めている深澤直人さんから、「永井さんも(教員を)やったらいいんじゃないですか」と誘われて(苦笑)。

永井一史 HAKUHODO DESIGN 代表取締役社長

アートディレクター/クリエイティブディレクター 1985年に多摩美術大学卒業後、株式会社博報堂入社。2003年には株式会社HAKUHODO DESIGNを設立。毎日デザイン賞、クリエイター・オブ・ザ・イヤー、ADC賞グランプリなど受賞多数。https://www.hakuhodo-design.com/

永井:そもそも僕は、教育者を目指していたわけじゃないですし、多摩美出身ではありますが、美大を目指したのは高校3年生からで、かなり遅い方でした。こんな自分が美大で教える立場になっていいものだろうかと、正直かなり悩みました。

ただ、その時点ではまだ「統合デザイン」という名前は決まっていなかったものの、すでに議論がはじまっていた学科の目指す方向性におもしろさを感じて、やってみようと決断しました。

菅俊一さん(以下、菅):僕は2013年の3月に、永井先生のあとに参加された中村勇吾さんから、「多摩美のプロジェクトを手伝ってほしい」とお声がけいただいたのがきっかけでした。実は、当時はまだ勇吾さんとの面識はなくて。

永井:あ、そうなんだ。勇吾さんの話しぶりだと、すでに知り合いみたいな感じだったけど(笑)。

菅:声をかけてもらった時点では、きちんとお会いしたことはまだなくて。でも、僕が会社員の頃に『差分』(美術出版社)というビジュアルコミュニケーションのための表現研究の本を出して、2011年に表参道で展示した際に、勇吾さんが「tha ltd.(中村さんが代表を務めるデザインスタジオ)」のスタッフと見に来ていただいたみたいで。そこからも、僕の研究や活動をずっと見てくれていたんです。

菅俊一 コグニティブデザイナー/多摩美術大学統合デザイン学科准教授 人間の知覚能力を基盤としたコグニティブデザインの考え方による行動や意志の領域のデザインを専門としており、近年は視線による共同注意を利用した、新しい誘導体験を生み出すための表現技術について探求している。https://syunichisuge.com

永井:菅先生の名前は、最初の段階で拳がっていました。それで、ぜひお願いしましょうと。その頃は、月に1度深澤さんの事務所に集まってディスカッションしていて、たしか準備期間に1年半くらいかけていたんじゃないかなと思います。

––菅先生は、教育に携わることについて当時どのように考えていましたか?

菅:僕が大学の時に教わっていた佐藤雅彦先生の研究室では、「人が理解するというのはどういうことか」というアプローチで教育を捉えていて、その頃から教育に関心を持っていました。でも、大学で教職課程を取っていたわけではないので、教師になるチャンスはないかなと思っていて。

ただ、大学の時に制作していた『ピタゴラスイッチ』(NHK Eテレ)という番組は、メディアを使った教育方法の実践でしたし、知育玩具メーカーに勤務していた頃も、娯楽ではなく、発達のための道具としておもちゃの研究企画開発に携わっていました。なので、もし教育に携わることがあったら、自分がこれまで実践してきたことが、教育に対するひとつのアプローチになるかもしれないとは考えていました。

デザイン領域を横断する新しい教育方針

––デザインの領域を横断した学科をつくろうと考えていた背景を教えてください。

永井:グラフィックデザインやプロダクトデザイン、情報デザインといった、ある種専門分野を縦に深掘りしていく学び方は、20世紀型の産業においてはとても重要なプロセスだったと思います。ただ、社会の変化とともにデザインの領域がこれだけ広がってきているなかで、この状況に合わせた教育方針を打ち立てないと、新しいデザイン学科をつくる意味がないんじゃないかと、初期の段階から議論していました。なので、そういった横断的な学びへの意識ははじめからありましたね。

––菅先生は、学科が目指していく横断的な学びについて、当時どのような印象を持ちましたか?

菅:僕は美大を出ていないということもあり、もともと領域を分けて考えずにものづくりをしていたので、統合デザイン学科が目指す横断的な学びの考え方はすんなり理解できました。つくりたいものや解決したい問題があり、そのための手段をその都度学んできていたので、むしろ、「そもそもそうなんじゃないの?」という気持ちでした。

––これまでの活動では、「デザイン」という言葉自体は意識されていたのでしょうか?

菅:表現する、理解する、認知するなど、そういった考え方で作品をつくっていましたが、それらにデザインという言葉をあてようという意識はなかったですね。

教員の話をいただいた際に、あらためて自分がやってきたことを振り返ってみたら、すべてデザインとして捉えられるのではないかなと思ったんですよね。その時に、これからの未来を担っていく学生のために、既存の教育とは異なる方法で、物事を本質的かつ根源的に考えるための土壌をつくれないだろうかと考えました。

教員と学生の一体感を生む「教育のデザイン」

––「統合デザイン」という考え方について、先生方の間ではどのように共通認識を持っていったのでしょうか?

永井:「統合デザイン論」という科目で、学科の先生が順番にデザインの話をしていくのですが、設立当初からお互いの講義を聞くことで、それぞれの意識合わせができてきたと思います。また、ユニークな取り組みとして、3・4年次からはじまるゼミ形式の「プロジェクト」で、クロスレビューというものを実施しています。学生を一堂に集めて、制作したものを発表してもらい、先生たちがとにかく言いたいことを言っていく(笑)。その場で先生たちの考えを聞くことで、統合デザインの共通認識ができますし、毎回それぞれのコメントがとても勉強になっています。

菅:逆に言うと、作品によって先生の言葉を引き出してもらっているというのもあります。卒業制作では全員にクロスレビューを実施しますが、プロジェクトの演習では、さまざまな意見や議論が生まれる場をつくることで、物事はひとつの視点からでは語れないことを、学生たちに感じてもらうようにしています。議論によって教員である僕らの頭のなかも活性化されるので、先生方もそういったことを意識的にされているのではないかと思います。

––プロジェクトを通して、学生たちとのコミュニケーションはどのように実施しているのでしょうか?

菅:チャットやビデオ通話がシームレスにできる「Discord」を使用して、オンラインでのコミュニケーションの自由度を上げるようにしています。学校では、どうしても教員と学生の間に立場上の差が生まれてしまうものですが、なるべく同じ目線でコミュニケーションが取れるように意識しています。

プロジェクトの学生たちとは、一緒におもしろいことを探求していくチームだという認識があるので、学生たちの卒業制作のテーマに対しても、そういった視点から僕の意見を伝えるようにしています。

永井:僕はプロジェクト専用のLINEを開放しているので、学生からの質問が来たら、すぐにフィードバックするようにしています。

––そういったツールの活用も含めて、おふたりはデザイナーとして、教育をデザインする意識で取り組まれていますか?

永井:それはまさにそうですね。僕も菅さんも、「教育のデザイン」としてこの仕事に取り組んでいるので、新しいチャレンジが好きなんですよ。クロスレビューを実施しているのも、多様な視点を取り入れることがデザインプロセスのベースにあるからですし、工夫できることはどんどん実践しています。

菅:学科というのは、設立された時点で完成ではなくて、ずっと変化しうるものだと思います。常に人が入れ替わりながらどんどん変わっていくので、僕らも考え続けながら、新しいことを試し続けている感覚があります。

永井:統合デザイン学科自体が、教育への新しいチャレンジじゃないですか。歴史のある学科ならではのやり方もあると思うけれど、統合デザイン学科では、我々自身が明解な答えを持ってないことも含めて、常に能動的に関わることができます。先生たちが高い関心を持ってコミットしていることは、学生にとって絶対刺激になるはずで、この一体感こそが統合デザイン学科を動かしているはず。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)