2025年大阪・関西万博の未来社会ショーケース事業※・フューチャーライフ万博として開催される「未来の都市」パビリオンの内部が、3月10日に初公開された。同パビリオンでは、「幸せの都市へ」をテーマに、2025年日本国際博覧会協会(以下、博覧会協会)と協賛12者による全15アトラクションが提供される。

本レポートでは、博覧会協会が主体となる「共通展示」と、協賛12者のうちモビリティ・ものづくり・食と農業をテーマにした3者の「個者展示」をピックアップ。デザインを切り口に、展示内容を紹介する。

※万博会場を未来社会のショーケースに見立て、先進的な技術やシステムを取り入れ未来社会の一端を実現することを目指す事業

「幸せ」をキーワードにSociety 5.0へと誘う共通展示

「未来の都市」パビリオンが建つのは会場の西の端、建物のすぐ後ろに海が広がるエリア。4月の万博開幕を控えた3月10日、各所で建設が進む会場の一角に多くのメディアが集まり、完成記念式典とプレスプレビューがおこなわれた。

式典では、博覧会協会 事務総長の石毛博行さんが主催者挨拶をおこない、同パビリオンの魅力について「大阪・関西万博で最大級の規模であること」「日本を代表する企業・団体12者が新たな共創活動にチャレンジしたこと」「子どもや学生が遊びながら学べる展示であるということ」の3点を挙げた。

また「未来の都市」プロジェクトのクリエイティブディレクターで、株式会社SD 代表取締役の古見修一さんは、万博を「最新の技術と芸術が集まるところ」であると話し、パビリオン建築と内部のコミュニケーションデザインについて解説した。

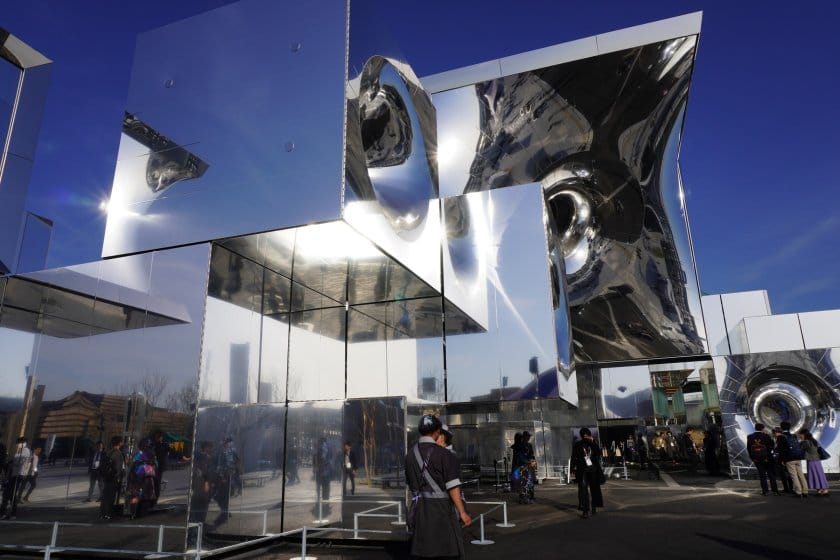

全長150×33m、高さ12mの「未来の都市」パビリオン外観

まず建築について、「扇の折」のような外観はメッシュのスクリーンで構成され、周囲を歩くと不思議な「モアレ」模様が発生する。夜間の照明が点灯すると見え方が変化し、モアレは幻想的な表情を見せる。

このスクリーンは光触媒※により汚れがつきにくく、有害物質であるノックス※を低減。さらに、二層構造により、断熱効果があることからも持続可能性に配慮されたデザインとなっている。設計は建築家の岡崎恭子さん。

※光があたると酸化作用が発生する触媒。有害化合物や細菌等を分解する性質をもつ

※窒素酸化物の総称。一酸化窒素(NO)や二酸化窒素(NO2)など

次にパビリオンのアトラクションについて紹介する。最初の「テーマ展示」では、地球誕生からSociety 5.0※への歴史を連ね表す巨大曲面映像(カービングビジョン)が広がる。半透明のスクリーンを多重にして映像を投影することで、時代を、そのエポックを「連なる」ものとして立体的な空間映像に表現している。

※狩猟社会の「Society 1.0」、農耕社会の「Society 2.0」、工業社会の「Society 3.0」、情報社会の「Society 4.0」に続く未来社会

高さ5m、長さ92mのカービングビジョン。地球誕生から40億年の歴史を「幸せ」を切り口に巡り、来館者を幸せな未来へと案内する

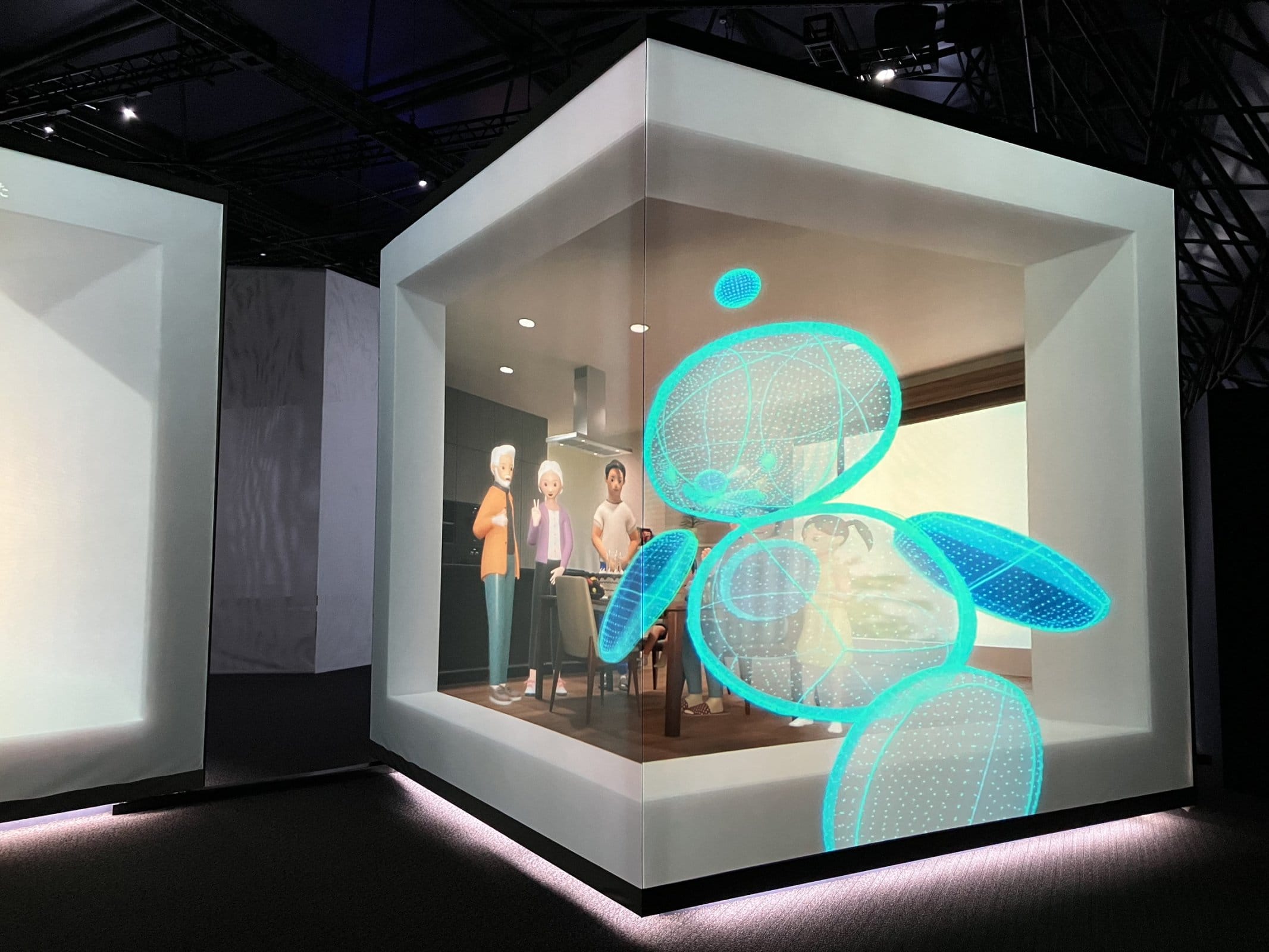

その先では、映像が飛び出して見える不思議なキューブが4つ並び、2035年のSociety 5.0の未来社会に住む人々がこちらに語りかけてくる。対話を通じて未来の移動や医療、エンターテインメント、アートなどのあり方を想像してもらう仕掛けだ。さらに奥に進むと、株式会社 日立製作所、KDDI株式会社による参加型ミライシアターや、小さな子どもが楽しめるゲームコーナーも展開されていた。

大きなキューブ型のビジョンに、「医療と健康」「交通・モビリティ」などのテーマに沿った未来社会が描き出される

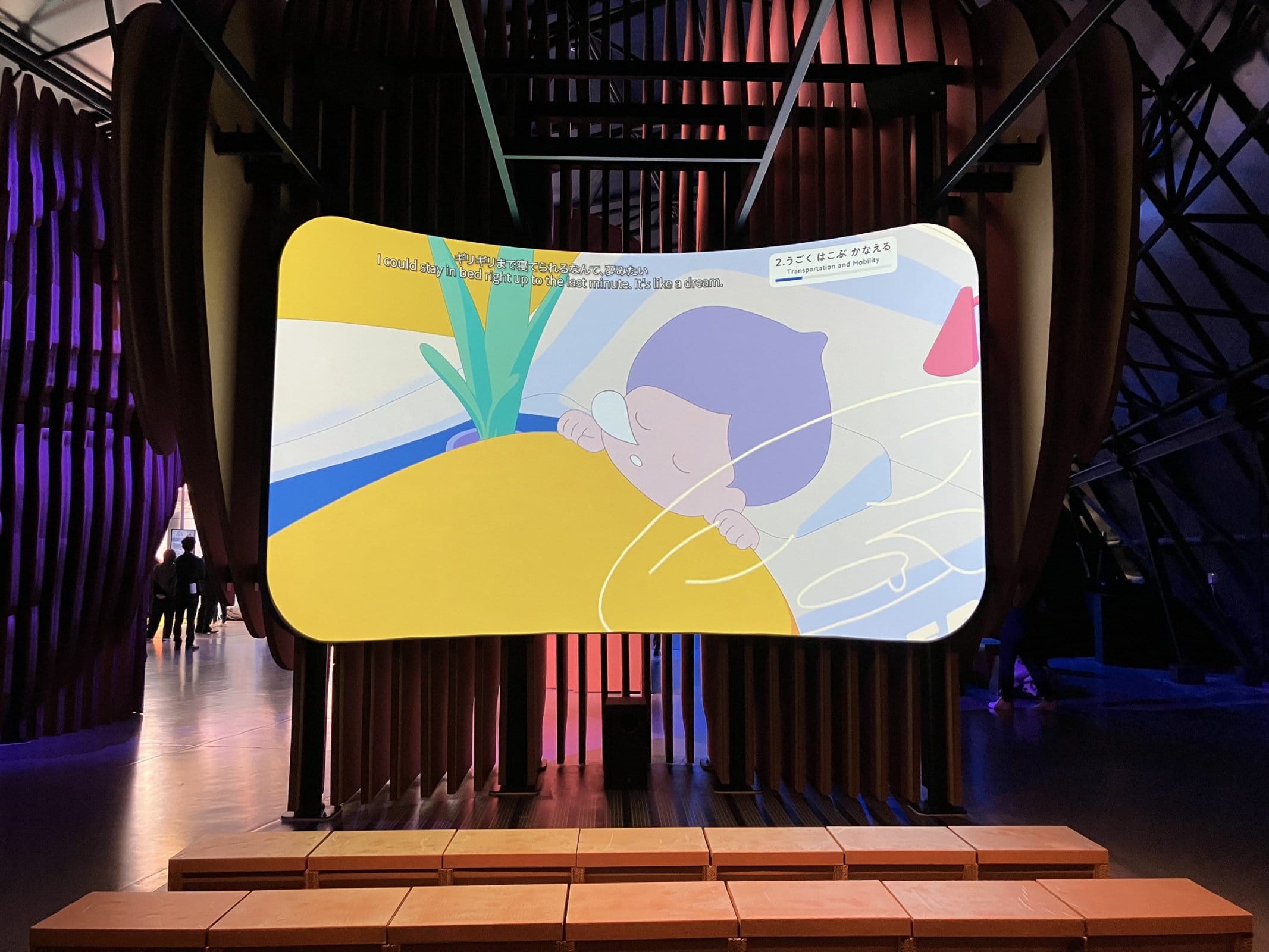

最後の会場となる「ホールC」では、大きな段ボールでつくられた子どもの顔の「ロボットヘッド」が出迎える。その中ではアニメーションや人形劇といった映像作品が流れ、その先に待つ個者展示へと誘う。個者展示では、10の企業・団体による、より具体的な未来社会の姿をアトラクションで体験できるという流れだ。

若手クリエイターによる4つの映像作品が映し出される内部。子どもから大人まで楽しめる内容

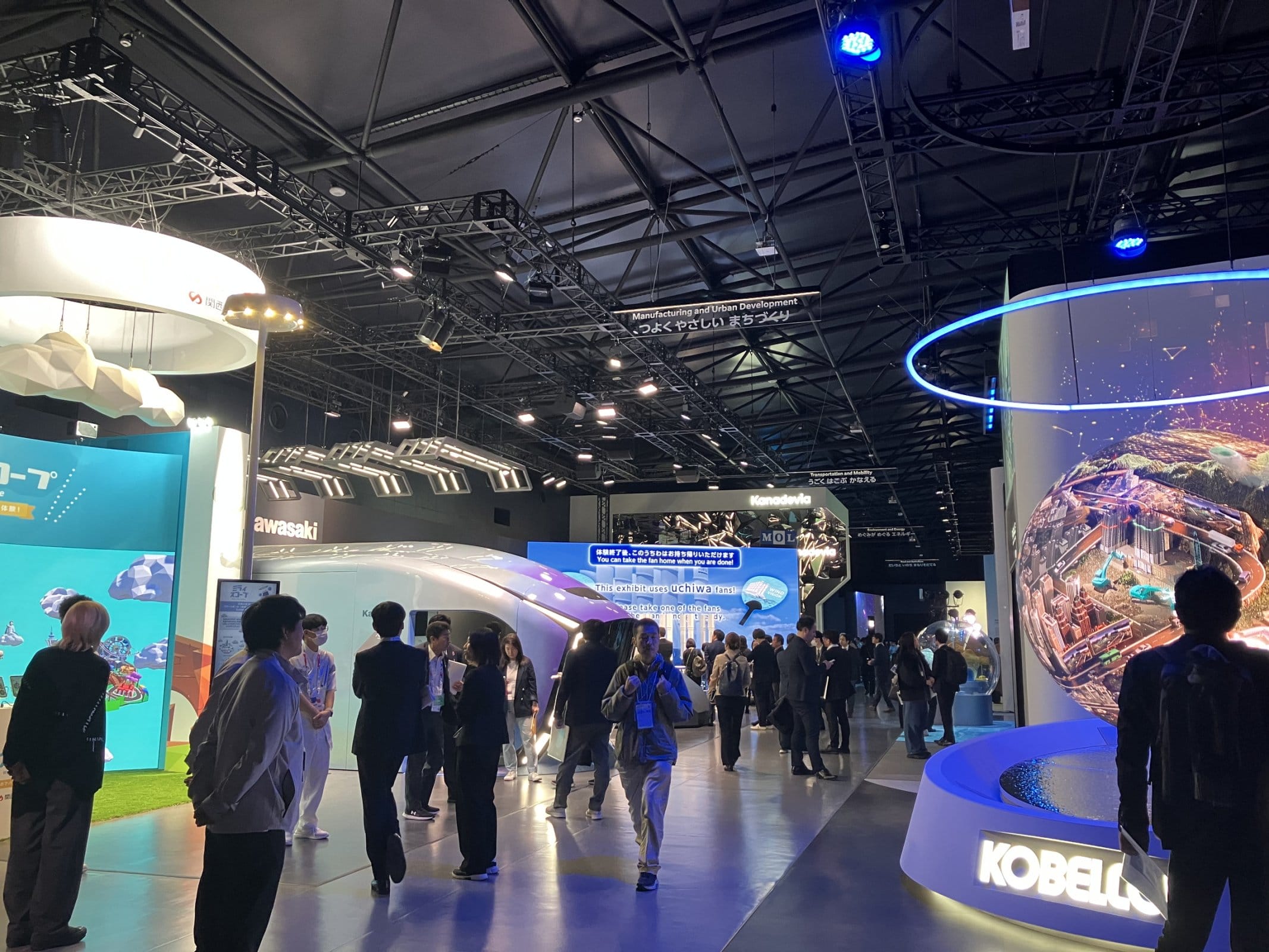

未来社会の姿を10者が提案する個者展示

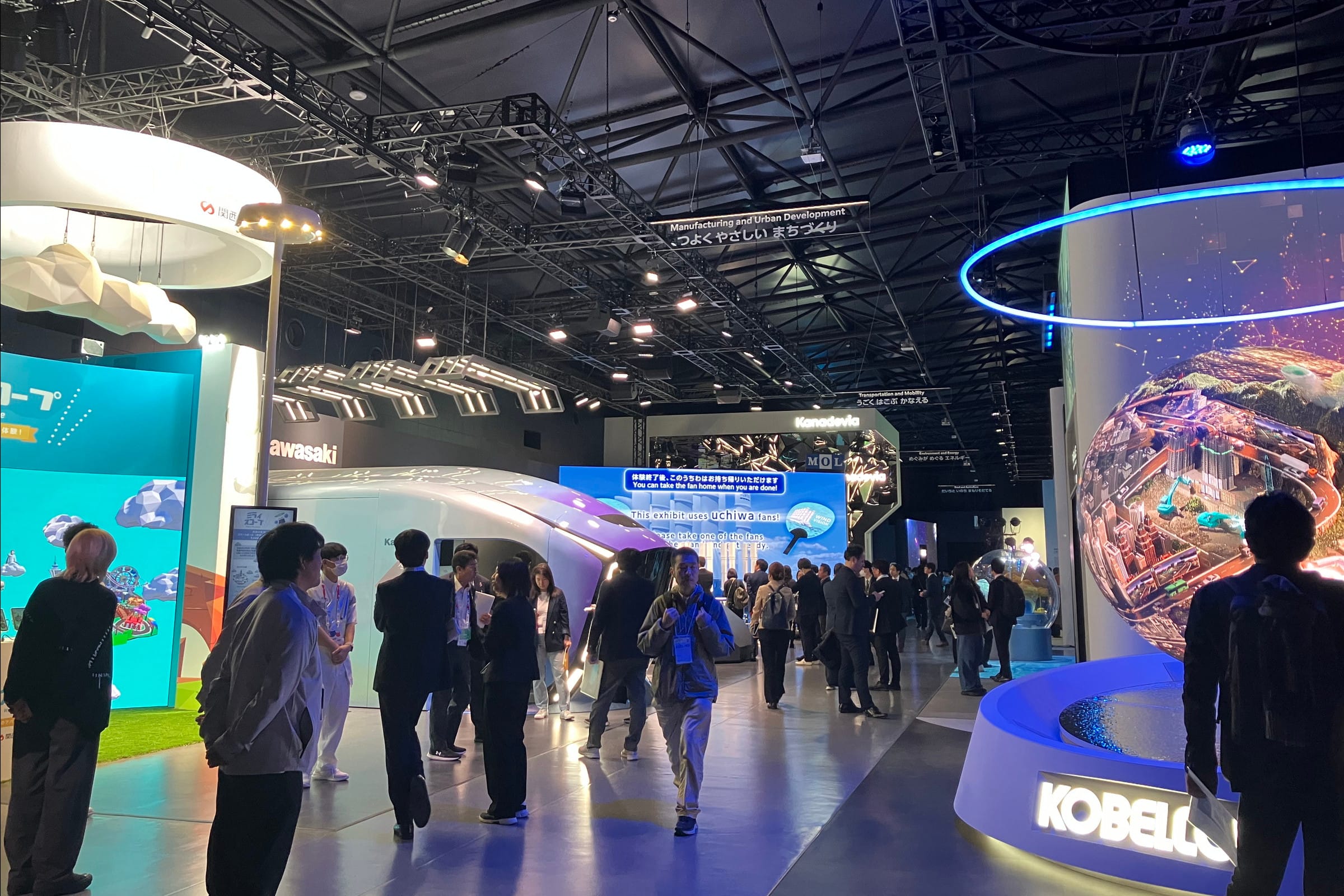

広い会場に10者の展示が並ぶ

ホールCの個者展示に出展するのは、株式会社クボタ、川崎重工業株式会社、株式会社商船三井、株式会社 神戸製鋼所、日本特殊陶業株式会社、カナデビア株式会社、株式会社IHI、関西電力送配電株式会社、CP コンクリートコンソーシアム、青木あすなろ建設株式会社および株式会社 小松製作所。

各者が「交通・モビリティ」「環境・エネルギー」「ものづくり・まちづくり」「食と農」の4つの分野に分かれ、想像する未来社会をアトラクション形式で展示する。ここではクボタ、川崎重工、神戸製鋼所の3者をピックアップして紹介したい。

■株式会社クボタ

クボタの展示スペース。大スクリーンにはクボタが考える未来の食と農業の姿が映し出され、未来の農業を体験できるゲームを展示

「食と農」の分野を担当するクボタの展示コンセプトは「未来につづく、地球と人にやさしいプラネタリーコンシャス※な“食と農業”」。その未来を実現するためのテクノロジーとして、この日世界初公開されたのが「汎用プラットフォームロボット」だ。コンセプトは、データに基づく精密な農作業や、いまも残る手作業、土木・建設作業までも完全無人でおこなうというもの。

※地球の限界を示す“プラネタリーバウンダリー”に対して、人々の豊かな社会と地球環境の持続可能性が両立された状態を表現したもの

従来の農業機械の枠に収まらない機能を持つ同ロボットについて、クボタのデザインセンター所長である二神元さんに話を聞いた。

未来の「汎用プラットフォームロボット」のコンセプトモデル「Type:V」。クボタのキーカラーであるオレンジが映える

「目指したのは、『食と農』の将来は輝かしいものになっていくという期待感や、希望が持てる世界観の表現。クボタは農業機械や建設機械をつくっています。そこで働く人々や関係者の皆様が、活き活きと活動している未来を感じられるようデザインしました。その意味でも、AIや先端技術がふんだんに入っていて、そういった機能が伝わるようなスタイリング・装いにしています」

特徴のひとつは、本体側面を走るライン状のコミュニケーションライト。これは背の高い農作物に囲まれていても、ロボットがどういう状態にあるのか、どこを走っているのかが遠くからわかるようにデザインされている。またロボットが横方向に開いたり、中央の一部が上昇したりと可変するため、上下左右を感じさせない対称形の造形にしたという。

進行方向を指し示す映像。進入禁止の表示や、状態表示をおこなう

また、従来の農業機械と最も異なる、未来的な要素について質問すると「コミュニケーションがとれるところです。ロボットの足元に映し出される進行方向を指し示す映像もしかり、機械自体が外に情報発信していくようになっています。コントロールする側と、双方向にリアクションがあるのが一番の違いです」と話した。

■川崎重工業株式会社

川崎重工が担当するのは「交通・モビリティ」の分野。展示テーマは、ひとには「移動することによって幸せを感じる」といった仕組みが遺伝子レベルで組み込まれているという研究結果を基に考案した「移動本能」。この「移動本能」を満たす未来の公共交通システムを提案する。

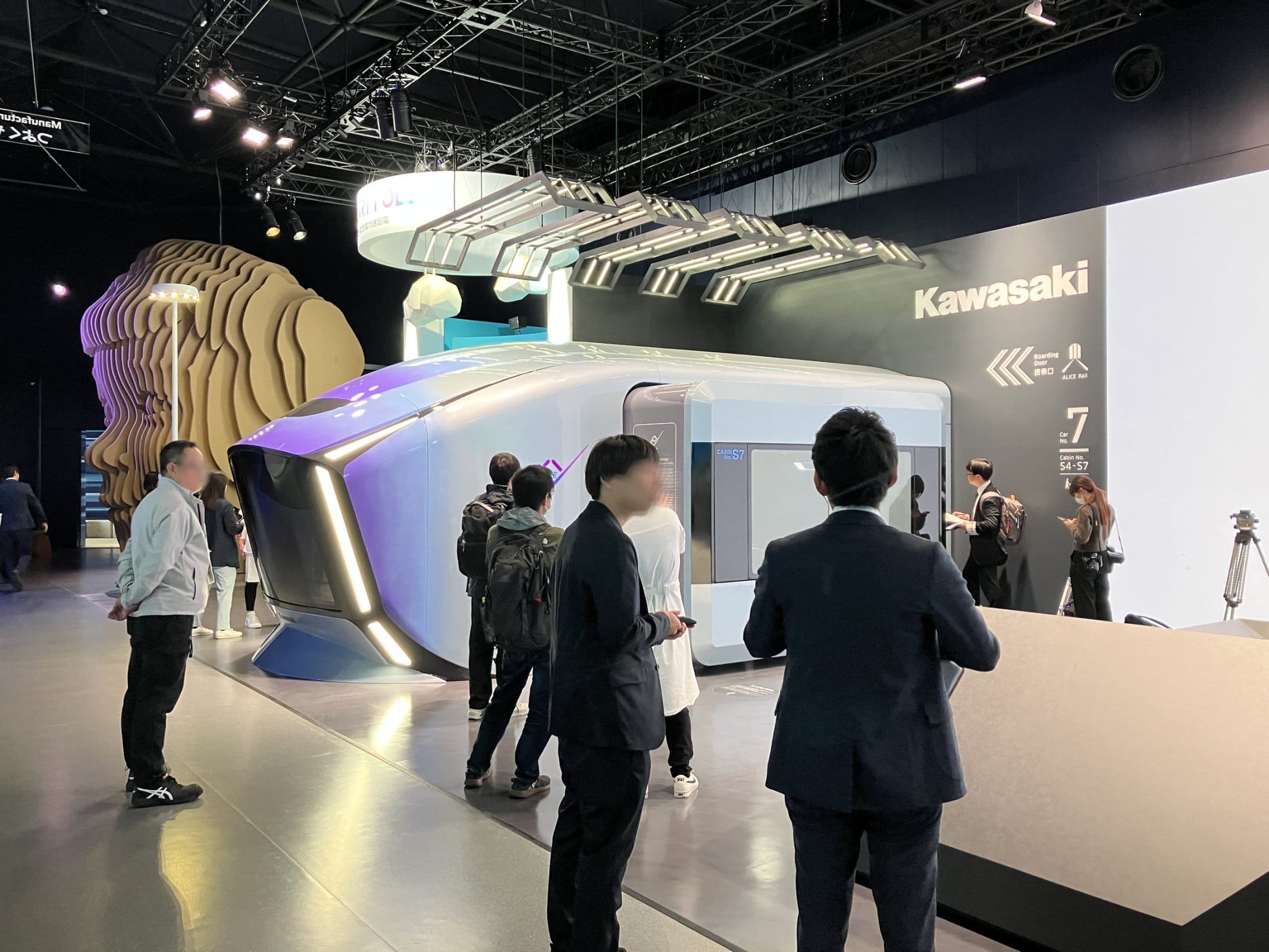

展示されているのは、鉄道車両の「ALICE Rail」にボックス型の人が乗れるキャビン「ALICE Cabin」が接続された実物大モデル。キャビンは鉄道のほかに車や飛行機、船とも接続するようにつくられており、これを国際規格として設定すれば、キャビンに乗り込むだけであらゆる公共交通機関を乗り継げる。

未来のモビリティ「ALICE Cabin」が接続される瞬間を表現した鉄道車両「ALICE Rail」の実物大モデル

現在、ボリュームゾーンにマッチするよう設計された公共交通機関だが、不便さを感じる人も少なくなく、たとえば車いすを利用する人々にとっては「乗り継ぎ」が大変だということがヒアリングでわかったという。そこで、乗り継ぎ自体をなくせばより多くの人にとって幸せな公共交通システムになるのではと、同社は考えた。

現在は電車や飛行機など、乗り物ごとに座席や通路幅の規格が異なっているが、規格を統一し、それに合わせたキャビンをつくった

さまざまな乗り物にフィットするデザインを考えるのは簡単ではないのでは?と、思い質問すると、「寸法については、調べたなかで鉄道が最もサイズ制限が厳しく、線路幅やホームの高さが決まっているため自由にサイズを決められません。そこで、今回は鉄道を軸に、これを最大幅として街中を走る車を設計していきました」と、回答があった。

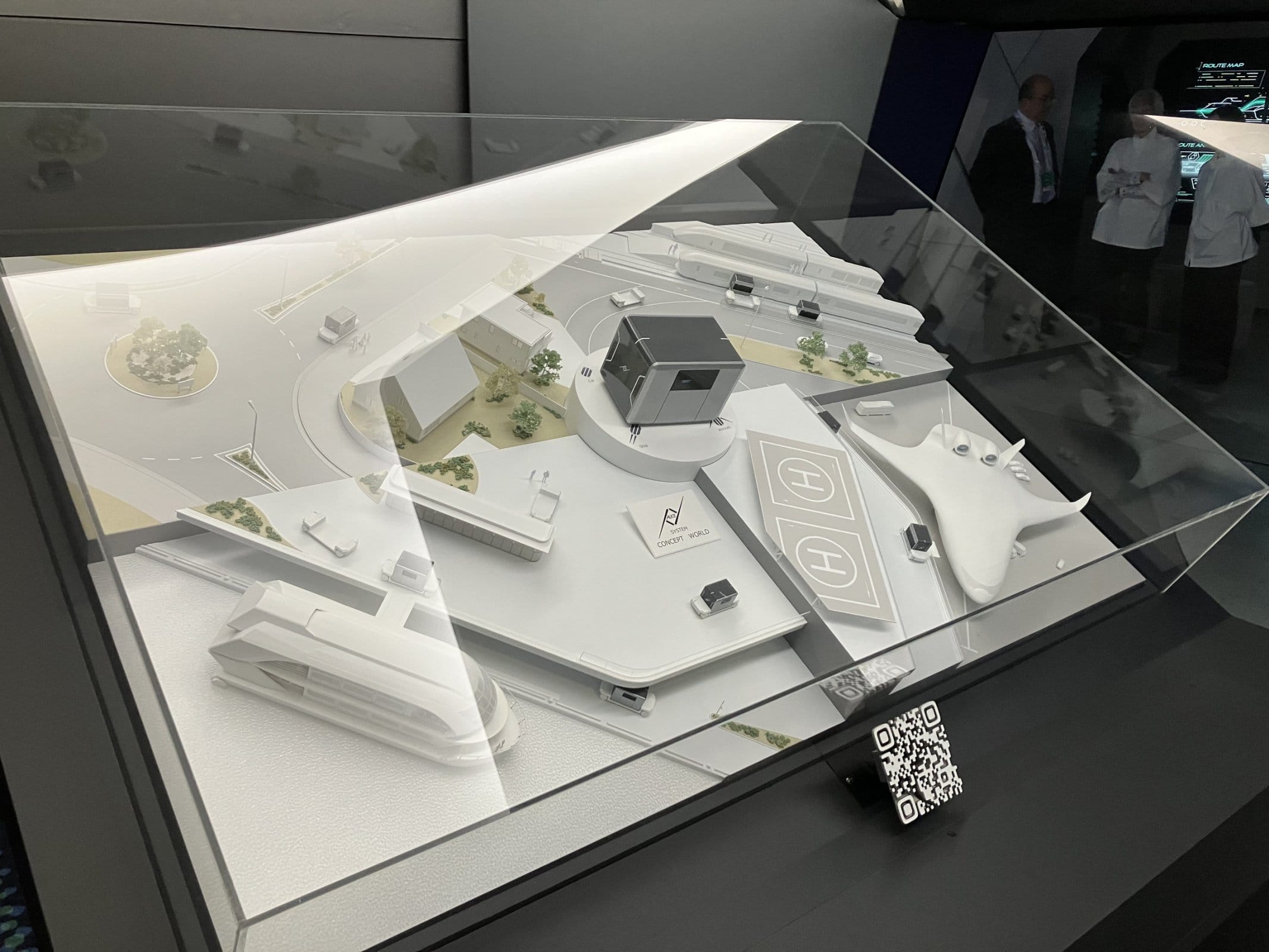

ボックス型のキャビンが規格化され、これに合わせて陸海空の交通機関をデザインするという未来の公共交通システムの模型

キャビンの外観のデザインについては、未来的な印象を残しつつ、乗り物であるということがわかるようにフロントをあえて自動車のように表現。また、飛行機は多くのキャビンを積めるよう全体に翼断面のフォルムを採用。鉄道車両はキャビンを包み込むつぼみのイメージでデザインされた。

カラーリングは空をイメージしたブルーシルバーをベースに、陸海空をつなぐようなデザイン

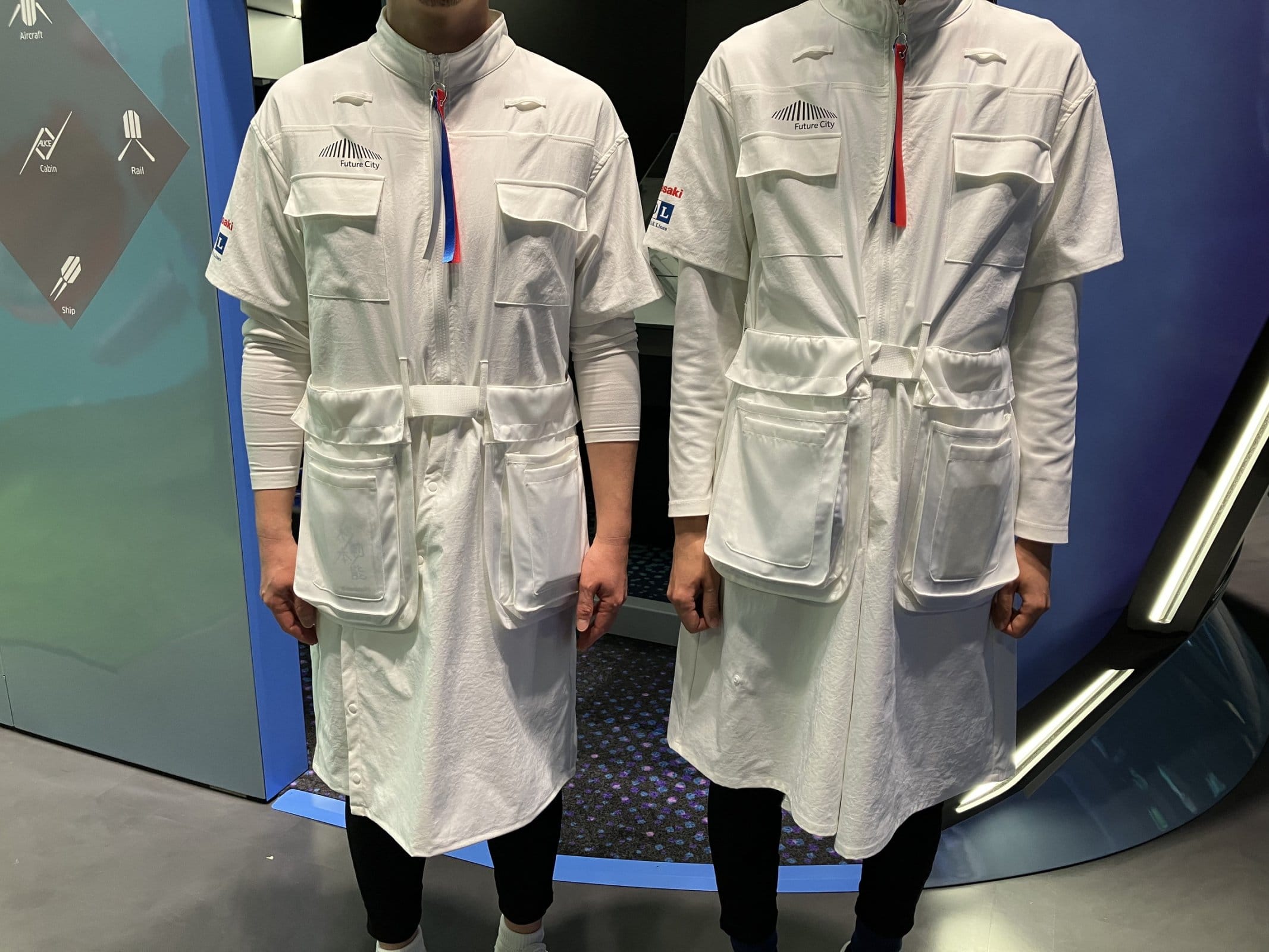

また、川崎重工の展示スタッフは、乗り物をつくる研究員をイメージした衣装を着用していた。特徴は、ボタンをつけるだけでズボンとスカートの切り替えができる点。研究員=白衣のイメージだが、乗り物にまたがりやすいようズボンに変形する。ダイバーシティにも配慮されたデザインだ。大きなポケットにはツールを入れることができ、動きやすく機能的。

■株式会社 神戸製鋼所

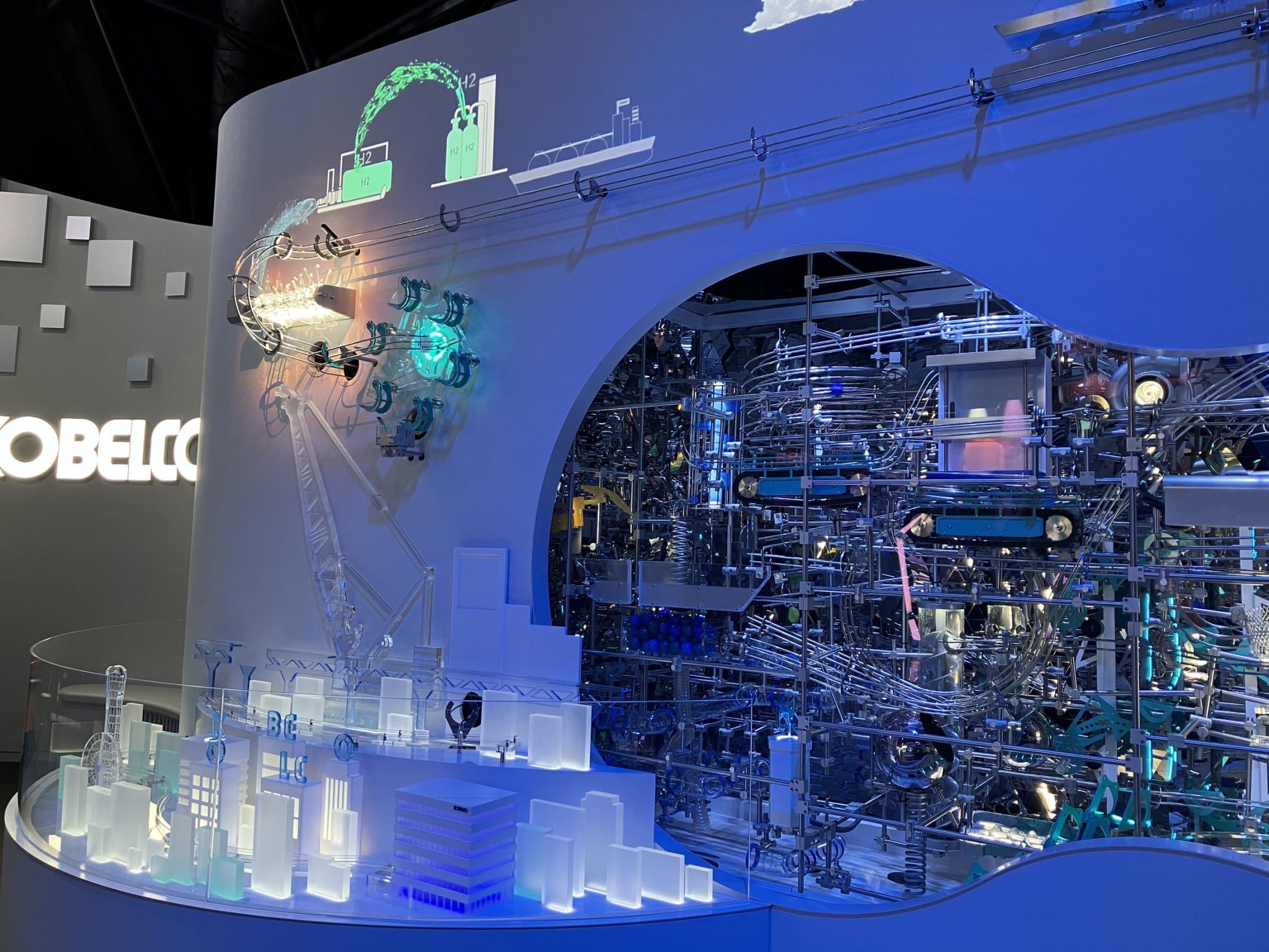

鉄やアルミなどの素材のほか産業機械や発電など、社会を支えるさまざまな事業をおこなっている神戸製鋼所は、「ものづくり・まちづくり」の分野を担当。「Link~つながり巡る道~」を展示コンセプトに、ものづくりを通したまちづくりの未来を展示で表現した。

神戸製鋼所の展示ブース

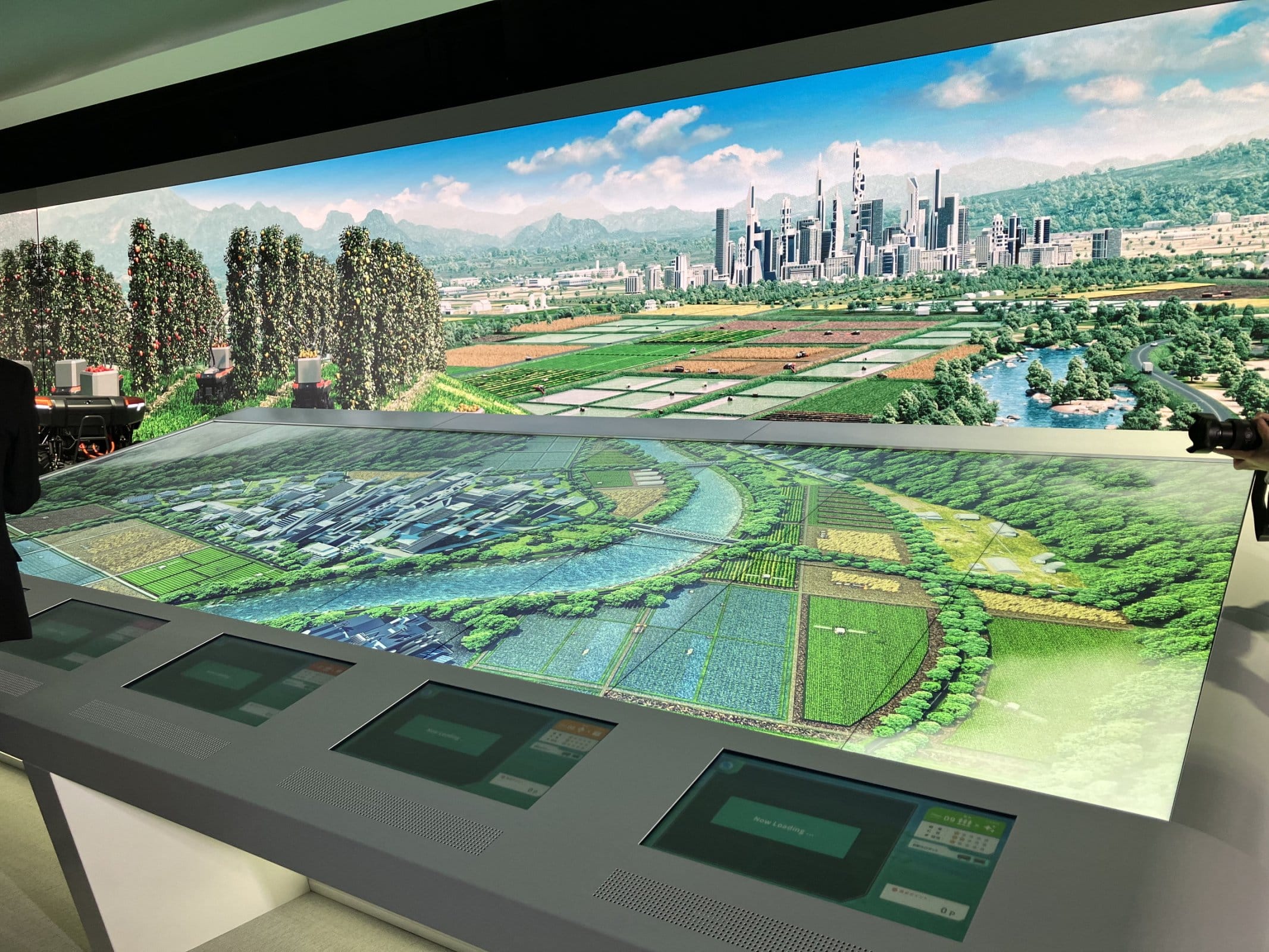

少し先の未来、新しいエネルギーとして水素を使ったものづくりを提案する展示では、まず水を電気分解してつくった水素を圧縮し、液化して船で運搬、それを陸へ上げて気化し、燃やして発電所のタービンを回す―そして電気が街や工場に流れていく様子を表現した。

水素をつくり、その水素でものをつくり、さらにつくったもので街をつくる。その循環を示した展示

また、大型のスクリーンでは、実際の工場の映像と未来を想像したCG映像を映し出し、現在と未来のものづくりの現場を表現。未来の街の映像は、実際に子どもたちが描いた絵をもとに作成された。

未来の工場を想像したCG映像。水から酸素と水素をつくり、街中に循環させるイメージ

また、担当者に話を聞くと、「私たちのものづくりはこれからも無くなることはなく、時代に合わせどんどん進化していくと思います。例えば建設機械は遠隔操作できる技術が進んでおり、いつかは遠く離れた外国から日本の仕事ができるようにもなる」と、ものづくりの現場から想像する未来について語った。

未来社会をデザインする大阪・関西万博

大阪・関西万博に出展されるパビリオンは全部で188施設。現地に行かれる方はぜひ、本レポートで紹介しきれなかった「未来の都市」パビリオンの展示も含め、さまざまな体験を通して、未来について考えてみていただければと思う。

テーマ:いのち輝く未来社会のデザイン

開催期間:2025年4月13日(日)~10月13日(月)184日間

開催場所:大阪・夢洲(ゆめしま)

大阪・関西万博公式サイト:https://www.expo2025.or.jp/

「未来の都市」パビリオン公式サイト:https://www.expo2025-futurecity.jp/

※「未来の都市」パビリオンは事前予約制

取材・執筆:萩原あとり(JDN)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)