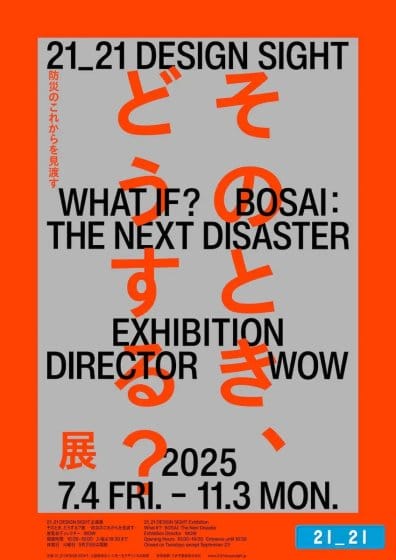

東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHTでは、2025年7月4日から11月3日まで、「防災」を自分で考えることをテーマにした企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」が開催されている。

本展では、これまでに起こった災害のデータビジュアライゼーションや、防災に関するプロダクト、災害を機に誕生したプロジェクトなどを紹介。過去から現在、未来にいたるまでの災害との向き合い方を紐解く内容となっている。展覧会ディレクターには、東京、ロンドンのほか、東日本大震災の被災地・仙台にも拠点を置くビジュアルデザインスタジオWOWを迎えた。

災害大国である日本で、常日頃から考えるべき「防災」。いつ起こるかわからない「そのとき」をただ不安に思うのではなく、さまざまな視点で見つめたり、ほかの誰かの意見を知ったりすることで、正しい行動をとるための“心の備え”になるのではないだろうか。

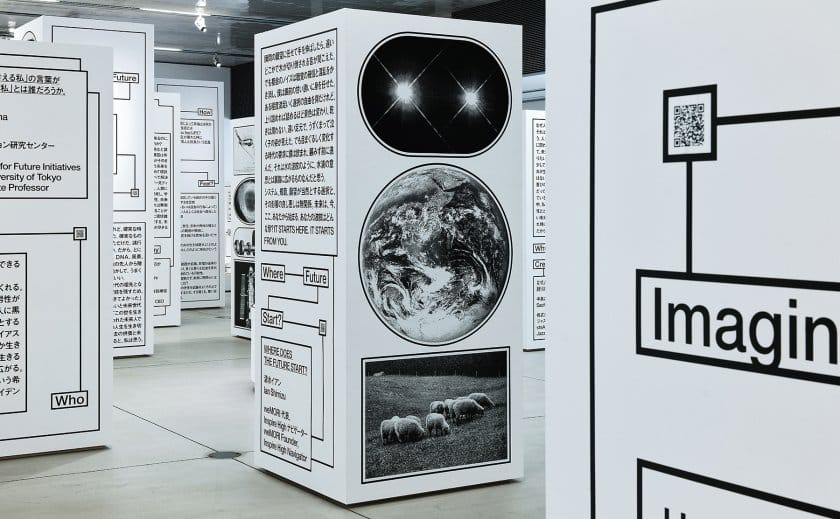

会場にちりばめられた10の「問い」を巡る

防災を自分ごととして考えてほしいという思いから、本展では会場内に災害や防災に関する10の「問い」が散りばめられている。

「『そのとき』は、いつやってくる?」「いつもの毎日を送るなかで、大切な人にできることはなに?」「『復興』って、なんだろう?」といったさまざまな「問い」が書かれた柱が作品鑑賞の道筋を作るように点在しており、来場者は「問い」を巡りながら作品を鑑賞できる。

また、本展の特設サイト「みんなは、どうする?」Webにアクセスすると、会場内に散りばめられた10の「問い」への回答が可能。スマートフォンなどを通して答えを入力しながら鑑賞することもできる。「問い」への答えを考えるヒントとして作品に触れることで、防災や災害について自分なりの視点で向き合う体験を提供している。

会場に掲示されているQRコードからも特設サイトにアクセスできる

以下からは、防災に関する体験型の展示や、震災をきっかけにつくられた製品などの一部を紹介する。

日本や世界のあらゆる災害をわかりやすく可視化

■災害のビジュアライゼーション

日本や地球がこれまで経験してきたあらゆる災害や、これから起こり得る災害を可視化したグラフィック、資料が展示されたエリア。

例えば、NASA(アメリカ航空宇宙局)のScientific Visualization Studio(SVS)は、地球観測衛星で収集したデータをもとに、気候変動や自然災害を、3DCGを活用してビジュアル化。本展ではその中から、大気中の二酸化炭素やメタンの量、世界の平均降水量が可視化されたグラフィックなどが展示されている。

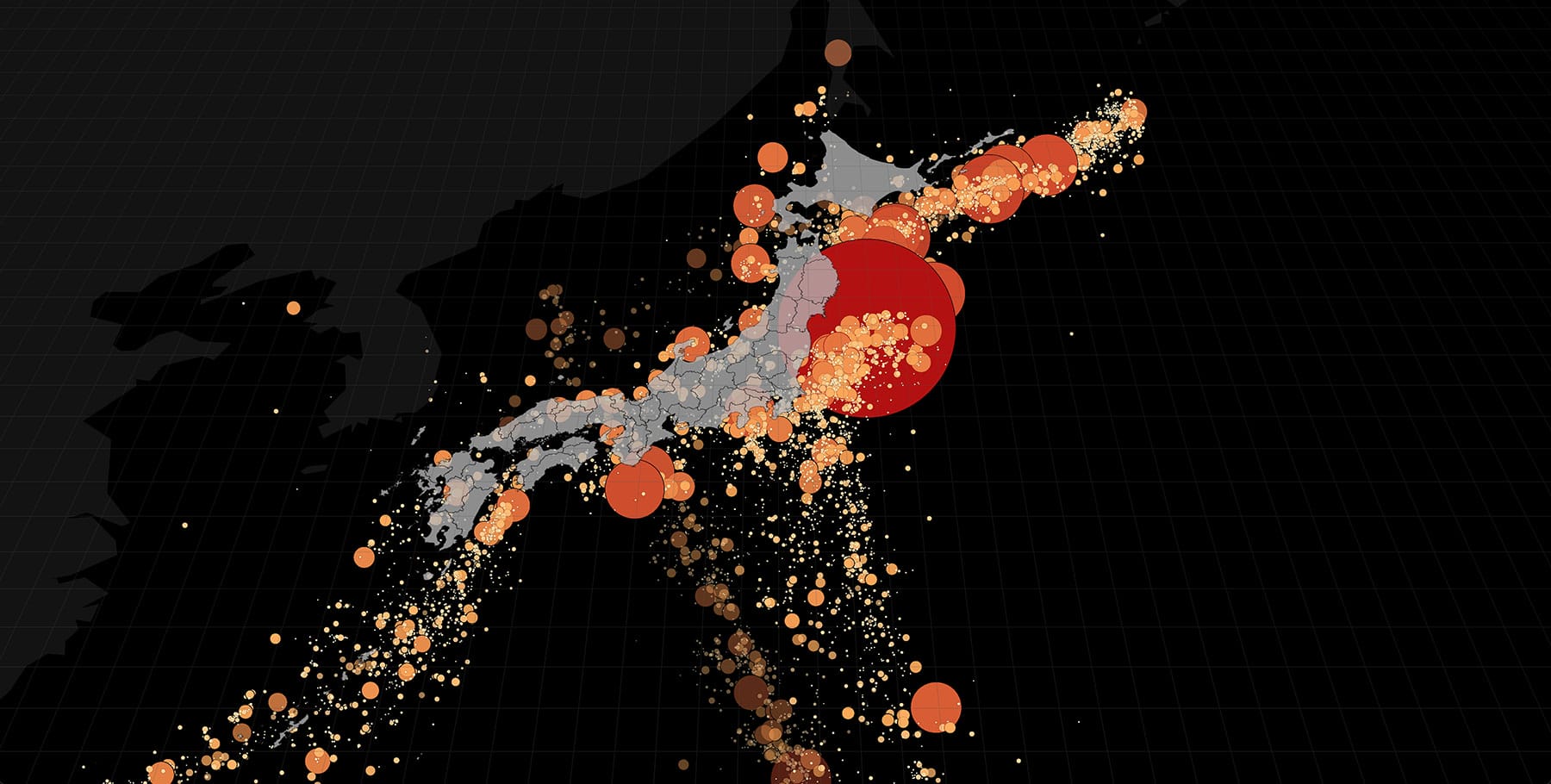

日本経済新聞社の「『地震列島』日本」は、過去約100年間に起きた地震を3Dマップ上で可視化。規模が大きい地震ほどマップ上の丸印も大きく表示されるなど、視覚的にわかりやすい工夫が施されている。そのほか、津波浸水被害の予測システムや、山を起点とした日本の流域を可視化した地図などの展示も。多様な視覚表現を通して、災害の多い日本で知っておくべきさまざまな情報に触れることができる。

日本経済新聞社「『地震列島』日本」

防災の「両極端」を行き来することで、多様な視点を得る

■防災グラデーション/柴田大平

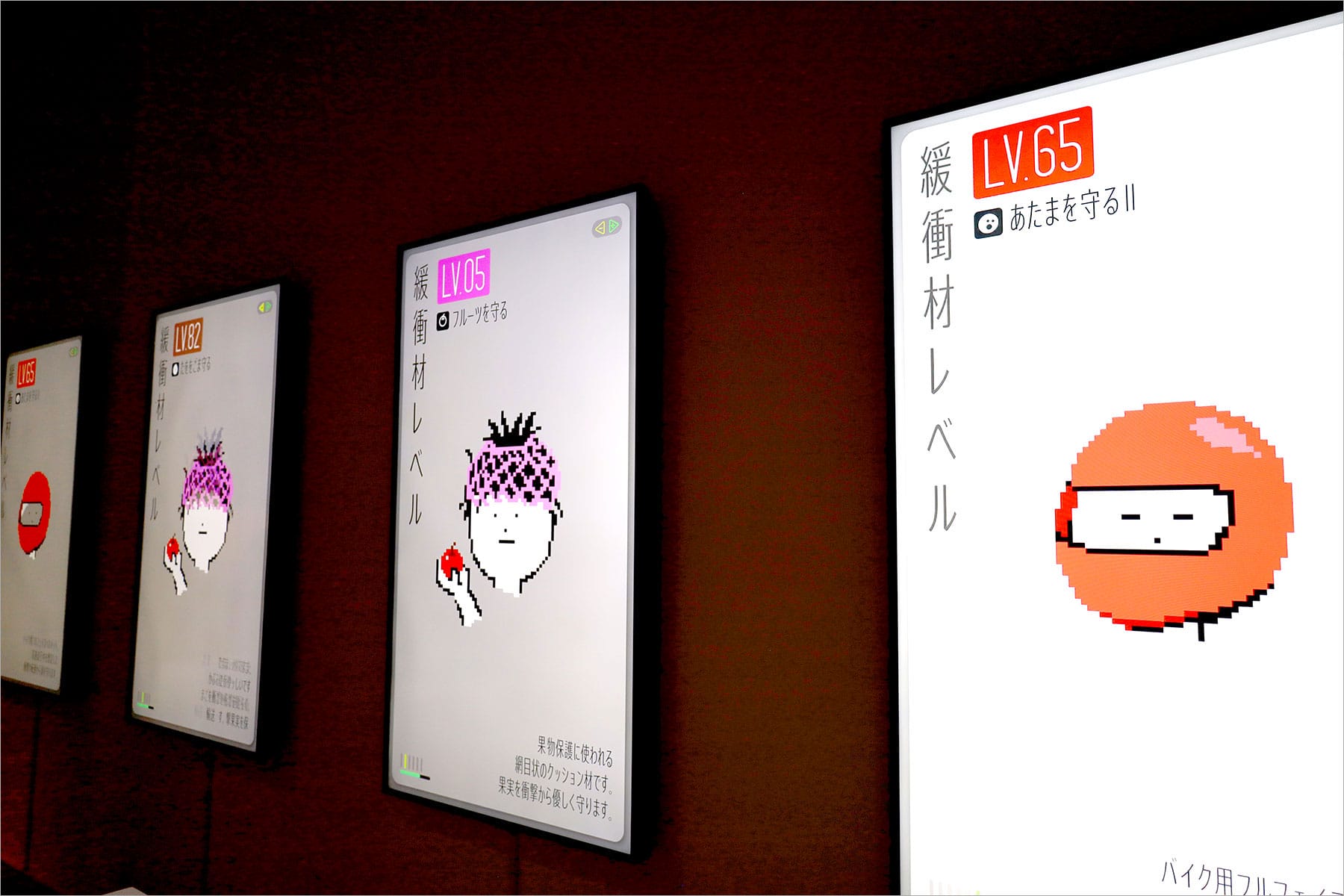

防災意識を見つめ直すためのインスタレーション。本作品でテーマになっているのは、防災にまつわる「備蓄量」「耐震構造の強度」「防災グッズの数」など。各テーマの「全然足りない」から「やりすぎかも」までの変化が、いくつかの段階に分けられ、それぞれがわかりやすくビジュアル化されている。イラストや言葉選びにはクスッと笑えるユーモアも。

「防災グラデーション/柴田大平」(撮影:木奥恵三)

来場者はボタンを操作しながら防災にまつわるさまざまな“両極端”を行き来することで、「備え」の境界を視覚的に楽しく考えることができる。「グラデーションの視点」でものごとを見ることで、ちょうど良い塩梅を見つけたり、多様な視点を得てもらうことが狙いだ。

「防災グラデーション/柴田大平」

突然訪れる「そのとき」に目を向ける

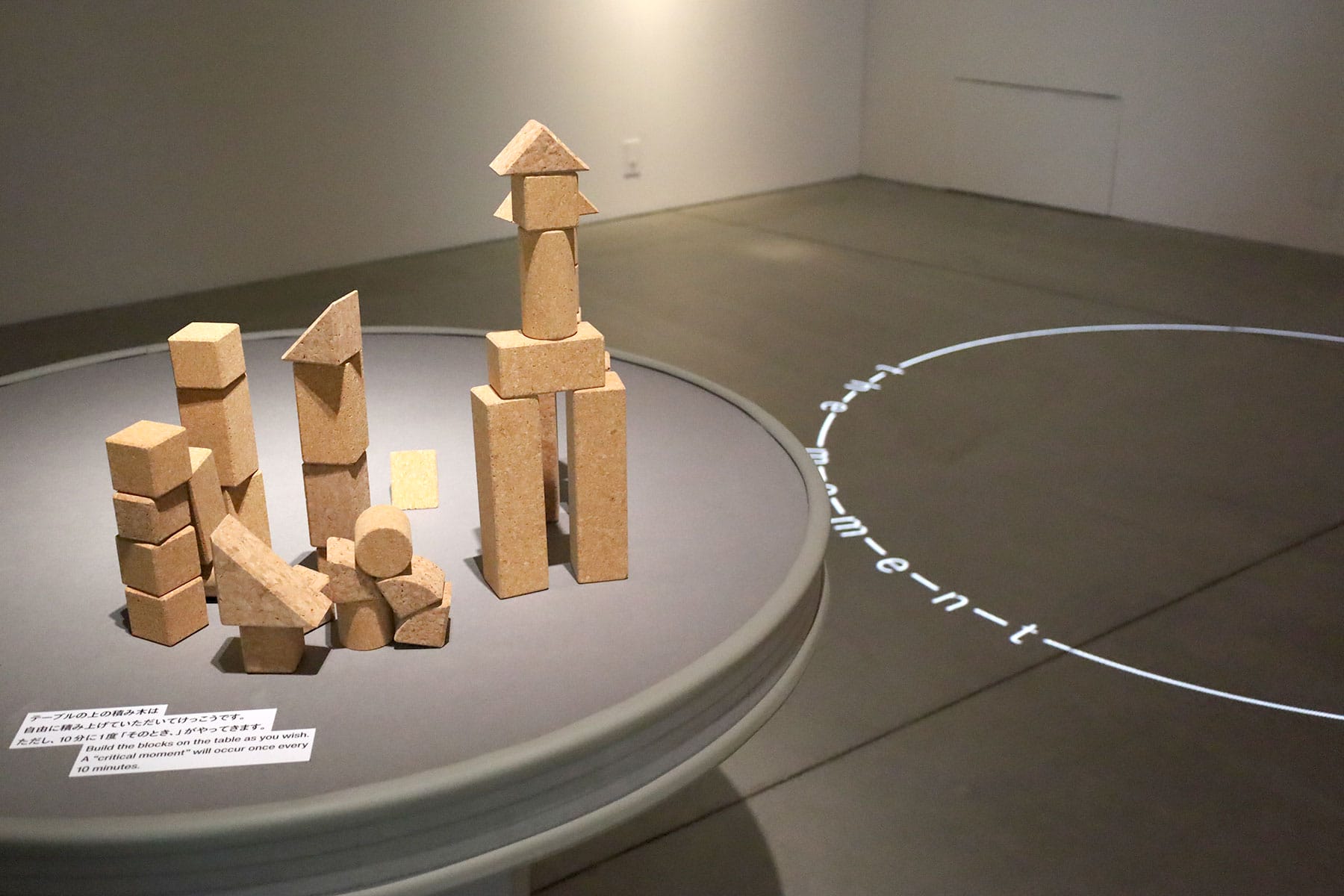

■そのとき、そのとき、/siro+石川将也

こちらも、防災意識を見つめ直すインスタレーションとして展示されている作品。何の変哲もないテーブルと積み木が置かれており、来場者は積み木で自由に遊ぶことができる。しかし、床に投影されている白線の円が徐々に大きくなり、白線がテーブル付近に差し掛かると、テーブルは大きく揺れはじめる。

「そのとき、そのとき、/siro+石川将也」

揺れにより、せっかく重ねた積み木が崩れてしまうというやや意地悪にも思える展示は、時折やってくる「そのとき」をシンプルに表現。また、積み重ねたものを守るにはどうしたらいいのか、「備え」にも意識を向けさせられる。平常時は、「災害が起きても自分や家族は大丈夫だろう」というバイアスが働きやすいが、ここでの体験を通して、突然訪れる「そのとき」や防災に関する心構えを改めて考えることができる。

語り継がれてきた伝承から、自然との関わりを知る

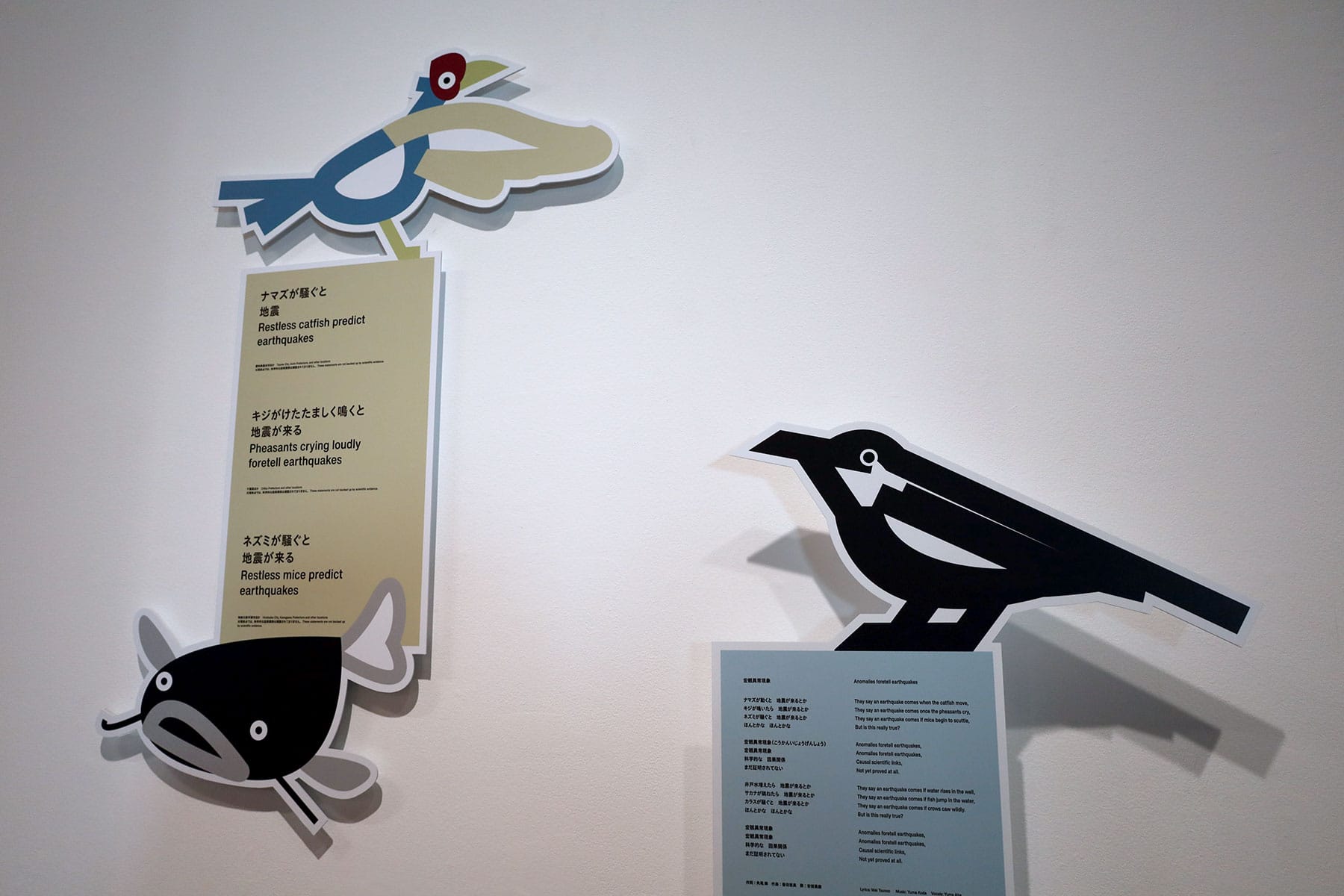

■ヘビが木にのぼると/角尾舞+香田悠真+佐々木拓(歌:安部勇磨、イラスト:中村至男)

「ナマズ・ネズミが騒ぐと地震が来る」や「カエルが家の中に入ると大雨が降る」といった昔からの言い伝えを、短い歌やナレーション、標語にしてイラストともに展示。

「ヘビが木にのぼると/角尾舞+香田悠真+佐々木拓(歌:安部勇磨、イラスト:中村至男)」

地震や天候など自然災害にまつわる伝承の中には、「津波てんでんこ」(津波のときはてんでばらばらに一目散に逃げるという東北地方に主に残る言い伝え)のように、実際に人々の命を守ったものもあるが、ほとんどは科学的に因果関係が証明されていない。しかし、日本各地に伝わる伝承をもとにした歌やナレーション、イラストやテキストを通して、長い歴史の中での人々と自然の関わりに触れることができる。

本作品は会場内に点在しており、ふとしたときにイラストが目に入ったり、音楽が聞こえてきたりと来場者を和ませる効果も。歌やイラストは今回の企画展にあわせて手がけられているため、ぜひじっくり見て、聞いてみてほしい。普段は意識することのない、日々の自然現象の見え方が変わるきっかけになるかもしれない。

非常時の暮らしや心を支える

■避難所用・紙の間仕切りシステム/坂茂建築設計+ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク

紙管をフレームとして用いて布を掛けた、避難所用の簡易パーテーション。開発したのはNPO法人のボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(VAN)で、2004年の新潟県中越地震以降、避難所用のパーテーションを設置する活動を行っている。

「避難所用・紙の間仕切りシステム/坂茂建築設計+ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク」(撮影:木奥恵三)

本展で展示されているのは、2011年に完成した避難所用・紙の間仕切りシステム。太い紙管(柱)に穴を開け、細い紙管(梁)を挿してできたフレームに布をかけることでカーテンレールの役割を持たせている。また必要に応じてカーテンを開閉することで、閉鎖的になりすぎずプライバシーも確保できるつくりとなっている。

紙管をつなぎ合わせれば簡単に拡張できるシンプルな構造のため、家族の人数に合わせたパーテーションを提供することも可能。いつか来る「そのとき」に私たちを危険から守るだけでなく、非常時の生活や心を守るための取り組みを知ることができる。

「そのとき」の先にある希望

■Maker Made Since 2011.3.11/トラフ建築設計事務所+石巻工房

東日本大震災をきっかけに立ち上げられた石巻工房の製品を展示。実際に手掛けられたスツールに座りながら、工房のこれまでの軌跡や取り組んできた被災地でのワークショップの様子を映像で見ることができる。

トラフ建築設計事務所+石巻工房「『Maker Made Since 2011.3.11』より『女川町仮設住宅ベンチワークショップ』」

石巻工房は、東日本大震災の後に仮設住宅で必要な家具などを制作するため、地元の人々と立ち上げた DIYを学ぶ市民工房としてスタート。復旧目途が経った後も、日本各地から家具を購入したいという声が寄せられ、現在は家具工房として活動を続けている。2024年1月に起きた能登半島地震の際にも、現地の木材を製品に取り入れて販売するなど、復興への取り組みは健在。

また、近年は「メイド・イン・ローカル」として、石巻工房のデザインと思想をさまざまな国や地域に届けており、ロンドンやデトロイトなど世界各地の木材、現地の人々によって製品が作られている。実際にメイド・イン・ローカルで作られたスツールも展示されており、それぞれ色味や木目など風合いの違いを見て楽しむことができる。大災害をきっかけに生まれ、世界に広がったモノづくりやデザインを知ることで、「そのとき」の先にある希望を見つめ、形になっていることを実感できる。

防災について考える経験が、備えになる

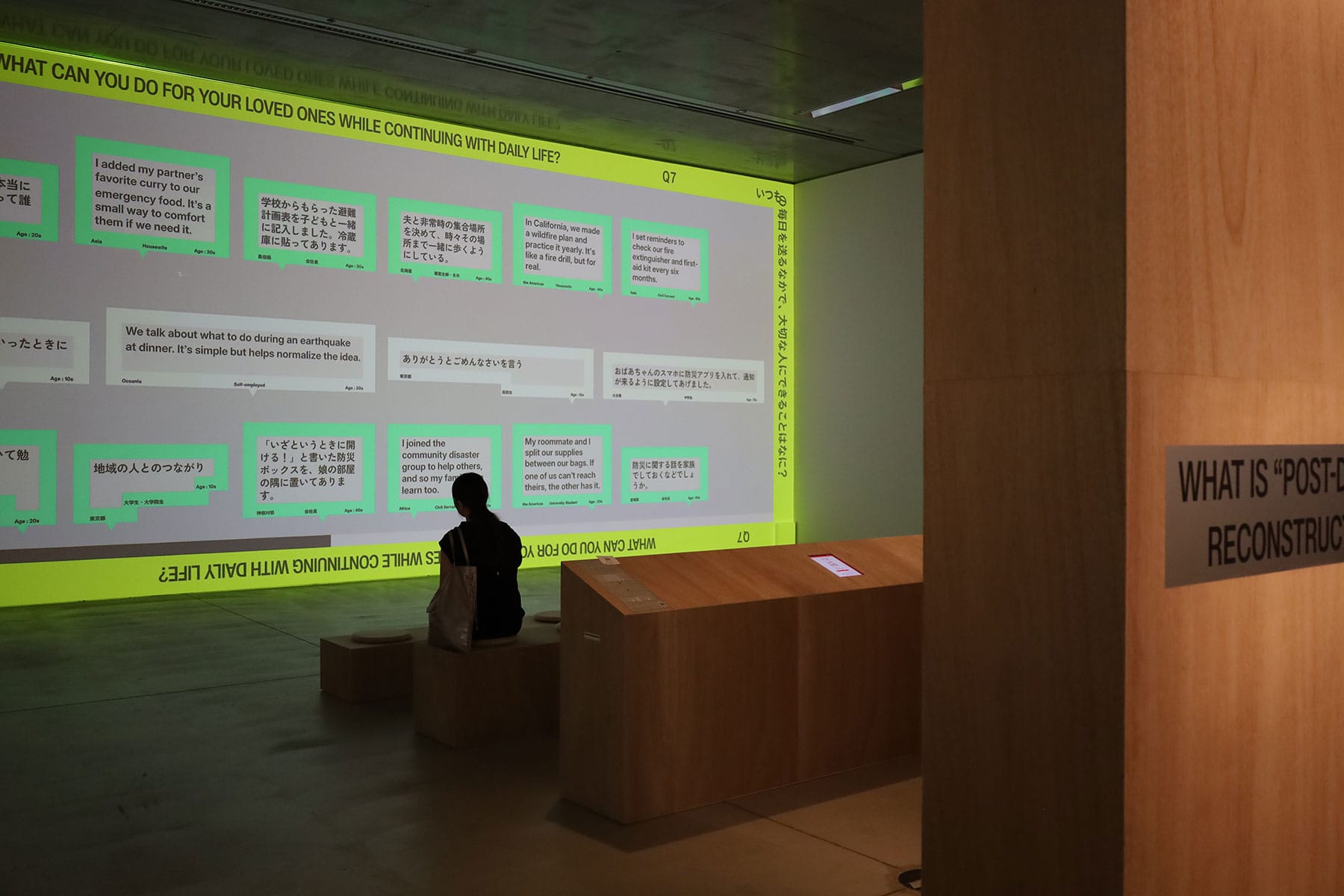

■みんなは、どうする?/WOW

特設サイト「みんなは、どうする?」webに集まった、さまざまな来場者の「問い」への答えが、壁一面の巨大スクリーンに映像として投影される展示。

「みんなは、どうする?/WOW」

展示空間にはタブレットが設置されているので、その場で問いの答えを入力することも可能。スクリーンに表示されるのは前日までの来場者の回答で、すべての回答が表示されるわけではないが、「そのとき」に近くにいるかもしれない誰かの答えを知ることは、心の備えになる。スクリーンの前にベンチが置かれているので、じっくりと鑑賞して新たな考えに触れてみてほしい。

また、展示の最後には、来場者が回答した「問い」をシールとして印刷できるコーナーも。ランダムで表示されるさまざまな回答の中から、心に残った言葉や気に入ったものを選択して、印刷して持ち帰ることができる。お気に入りの場所に貼ったりスマホカバーの裏に挟んだりして、鑑賞後も防災に意識を向けてもらうための仕掛けづくりがなされている。

「問い」をシールとして印刷できるコーナー(撮影:木奥恵三)

普段は気付かない、施設内の防災設備に注目

■21_21 DESIGN SIGHTの防災

会場には「21_21 DESIGN SIGHTの防災」として、施設内にある防災設備をまとめたマップも展示。会場内の防災設備は、展示に影響を及ぼさないよう工夫して設置されているため普段は気付きにくい。しかし今回の企画展では消火栓の扉を開放したり、会場内の消火器や非常口の位置を、オリジナルキャラクターの「ぼうや」 を用いて指し示したりと、あえて目立たせる仕掛けが施されている。

企画展ではそのほかにも、災害時の通信手段断絶に対処するための鳩を用いた研究や、自分専用の防災ボックスが災害時に届くシステム、避難所に本を届ける活動、災害と向き合いながら制作された絵画などの展示も。多様な視点から「そのとき」について考えるきっかけを与えてくれる。

防災は他人ごとではない、自分ごととして考えてほしい

今回ディレクションを務めたビジュアルデザインスタジオWOWは、東日本大震災の被災地・仙台にも拠点を置き、震災を経験したメンバーも企画展に参加している。実際に「そのとき、どうする」を突き付けられたことで、自分自身だけでなく、みんなが考える防災についても知りたいという思いから本企画がスタートした。

本展を担当した大内裕史氏は 、「WOWはこれまで、言葉を使わない『非言語表現』を得意としていたが、今回の企画展では真っ向から言葉と向き合った」と語る。企画展全体を通して「問い」に重きを置いて構成され、来場者に「問い」を投げかけることで、多様な視点から防災について考えることを促している。

また白石今日美氏は「今回の企画展を通して、『自分だったらどうするだろう』と災害を自分ごととして考えてもらうこと自体が、一つの防災になる。一度自分で考えた経験が、何か起きた時の心の支えになり、具体的な行動にもつながると思う」と語った。

本展で印象的だったのは、10の「問い」に対してそれぞれ一つの「答え」が用意されていたこと。自分で考えることや誰かの考えを知ることに重きを置きながらも、曖昧なままにするのではなく、専門家監修のもと正しい知識や情報から答えを提示し、私たちに心の備えを提供してくれている。防災にまつわるさまざまな研究やプロダクト、プロジェクトなどの展示に加え、「問い」を考える体験を通して、今一度、防災と向き合っていただきたい。

会期:2025年7月4日(金)~11月3日(月・祝)

会場:21_21 DESIGN SIGHT

https://www.2121designsight.jp/program/bosai/

取材・文:岡﨑量子、土居りさ子(Playce) 編集:石田織座(JDN)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)