10月も後半に入り、秋のお出かけに気持ちいい季節になってきました。都内では今年も、さまざまなクリエイターが参加するデザイン&アートイベントがあちらこちらで開催されています。

JDN編集部では、都内で開催される注目イベントを厳選!また最後には、東京以外で開催されるイベントもあわせて掲載しています。散歩がてら立ち寄れるイベントから、じっくり楽しみたい展示まで、たっぷり13のイベントを会期順に紹介します。

東京都内で開催されるイベント

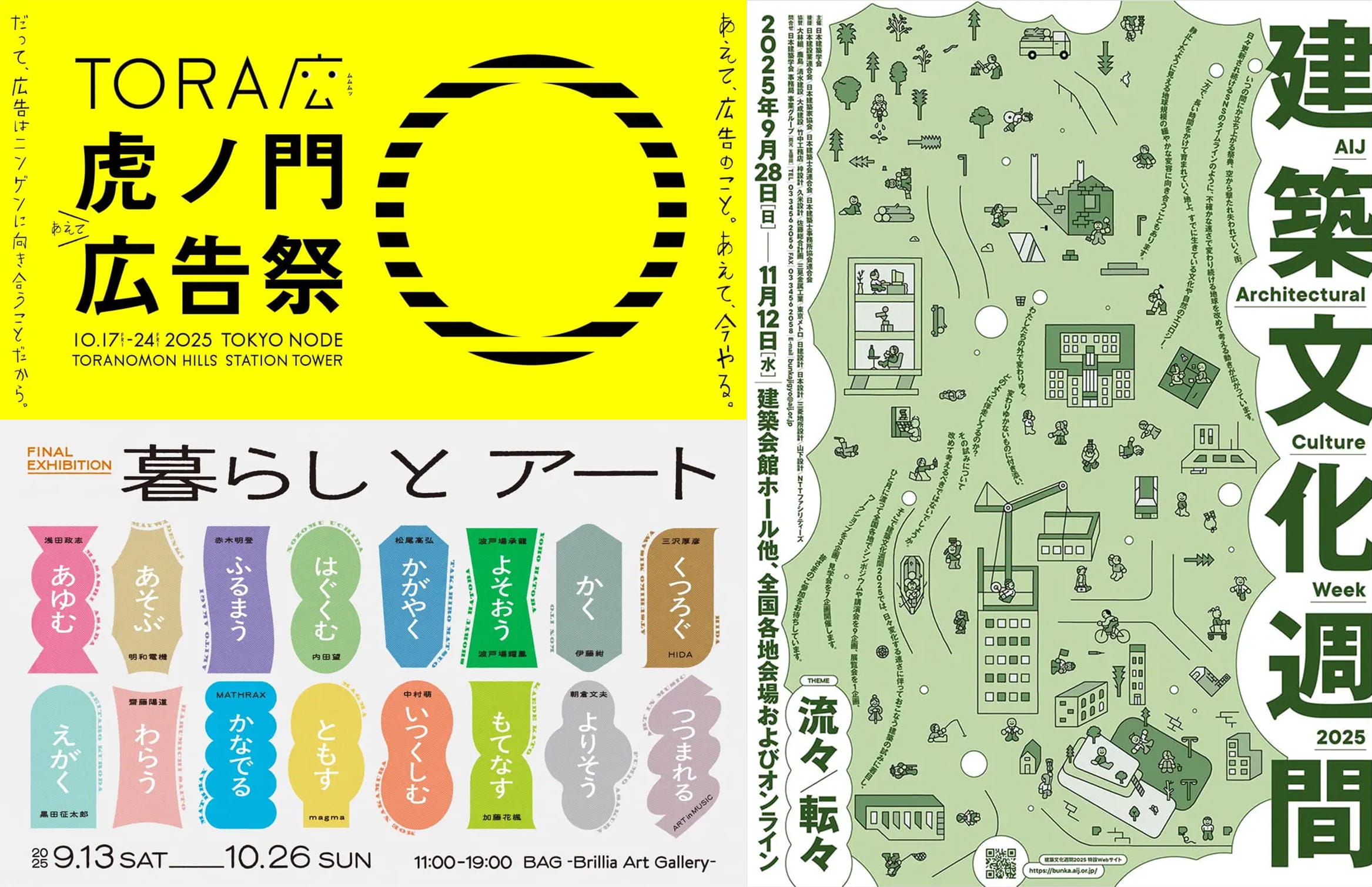

■虎ノ門広告祭

東京のTOKYO NODEにて10月17日から10月24日まで初開催される、日本最大規模の広告クリエイティブフェスティバル「虎ノ門広告祭」。

同イベントは、「ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテインメントを繋ぐクリエイティビティ」をテーマに、カンファレンスやトークセッション、作品上映会、展示、ワークショップなど、若手クリエイターたちが主体となり、80を超えるイベントがおこなわれます。

クリエイティブ・ディレクターを務めたのは菅野薫さん。参加クリエイターには、CMプランナーの小田桐昭さん、コピーライターの糸井重里さん、アートディレクターの佐野研二郎さんら著名なクリエイターから、新進気鋭の若手クリエイターまで、総勢200名が参加を予定しています。

たくさんの才能とアイデア、そして、さまざまなヒントに出会える1週間。広告に興味がある方はもちろん、これまで関心を持てなかった方にもぜひ足を運んでいただきたいイベントです。

■暮らしとアート

東京・京橋にあるBAG-Brillia Art Gallery-の最後の展覧会となる「暮らしとアート」が、10月26日まで開催されています。

東京建物のマンションブランド「Brillia」のアート活動の発信拠点として、約4年にわたりさまざまな視点から日々の暮らしを彩る体験を提供する展覧会を開催してきた同ギャラリー。再開発にともない、10月26日に閉館することとなりました。

同展では、BAG-Brillia Art Gallery-にゆかりのある15名の作家の作品に、日常を豊かにするキーワードをもとにして、同ギャラリーが一貫してテーマとしてきた「暮らしとアート」を見つめ直す内容となっています。

展覧会を通してこれまでの活動を振り返るとともに、日々の生活の中に無意識的に存在するアート性が暮らしに彩りや気づきを与え、美的な感動や深い洞察をもたらすことを伝えます。

会場:BAG-Brillia Art Gallery-

https://www.brillia-art.com/bag/exhibition/27.html

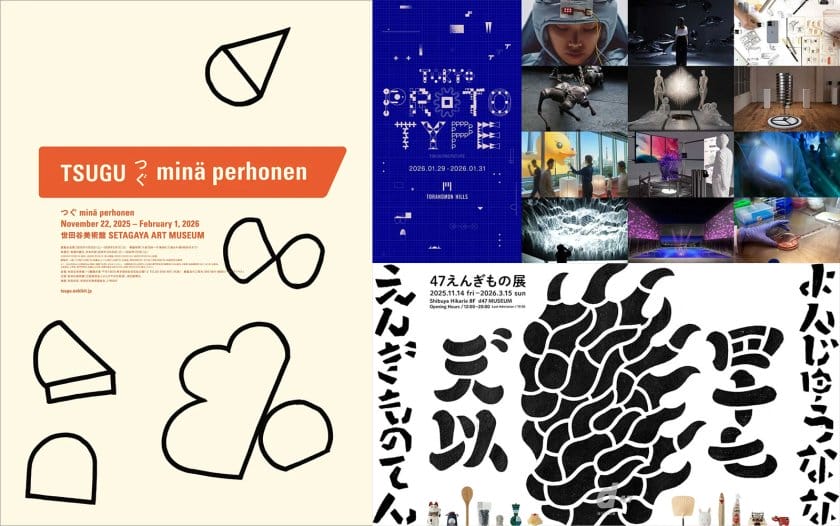

■JAGDA Exhibition 2025

東京・港区の東京ミッドタウン・デザインハブでは、第116回企画展「JAGDA Exhibition 2025」が2025年10月26日まで開催されています。

同展では、JAGDA(日本グラフィックデザイン協会)の全国的なネットワークを活かし、北海道、東北、関東甲信越、東京、中部、関西、中四国、九州の8地域を牽引するベテランから若手まで、計40名による近作を展示しています。多様な視点による日本のデザイン作品を一挙に見ることができる展覧会です。

■TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025

東京ミッドタウンでは、2025年10月10日から11月5日までデザインイベント「TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025」が開催されています。

同イベントは「デザインを五感で楽しむ」をコンセプトに、2007年より開催してきた「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」を新しく進化させたもの。メインコンテンツの「DESIGN LIVE EXHIBITION」では、国内外で活躍するクリエイターや新進気鋭作家27組が、「ゆさぶる」をテーマに参加しています。

同イベントのクリエイティブディレクターを務める佐藤卓さんをはじめ、デザイナーや建築家、キュレーター、編集者などによるトークイベント、館内施設や店舗などと連携したワークショップもおこなわれます。

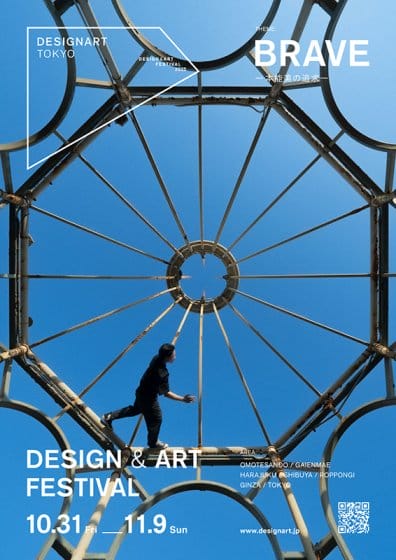

■DESIGNART 2025

「INTO THE EMOTIONS ~感動の入口~」をコンセプトに、2017年にスタートしたデザイン&アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO」。9年目を迎える今年は、「Brave 〜本能美の追求〜」をテーマに2025年10月31日から11月9日まで開催されます。

参加クリエイターとブランドは約300。デザイン、アート、インテリア、ファッション、テクノロジーなど、多彩なプレゼンテーションが東京都内各所で繰り広げられる、大規模な回遊型イベントです。

会場:東京都内(表参道・外苑前・原宿・渋谷・六本木・銀座・東京)

https://www.designart.jp/designarttokyo2025/

■JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT 2025

一般社団法人日本家具産業振興会が主催する家具のエキシビション「JAPAN FURNITURE SHOW by IFFT 2025」が、東京・港区の東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデンおよび都内各所で、2025年11月1日から11月9日まで初開催されます。

「日本の家具を、ひとつの力に。」をテーマに、全国の家具ブランドや工房、関連事業者350社以上が参画予定です。クリエイティブアドバイザーは、クリエイティブディレクターの齋藤精一さんとプロダクトデザイナーの倉本仁さん。

日本各地の家具ブランドの魅力を再発見し、その可能性を新たな視点で体感できるエキシビションです。

会場:東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデンほか都内のショップやショールーム

https://japanfurniture.jp/jfs2025/

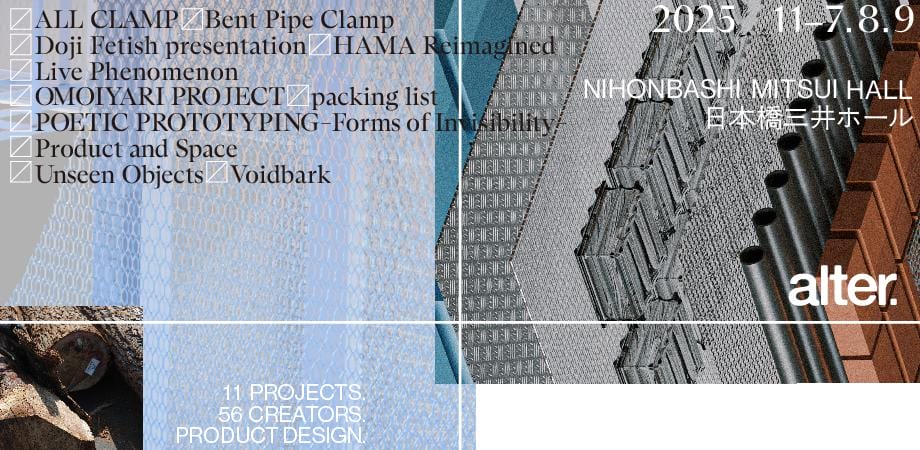

■alter. 2025, Tokyo

デザインイベント「alter. 2025, Tokyo」は、2025年11月7日から11月9日までの3日間、東京の日本橋三井ホールで初開催されます。同イベントは、次世代を担う多様な領域のクリエイターによるプロトタイピングやコラボレーションを促進し、オルタナティブなプロダクトデザインのあり方を提示する実験的なデザインイベント。

ニューヨーク近代美術館のキュレーター・Tanja Hwangさん、設計事務所DAIKEI MILLS主宰/SKWATプロジェクト代表の建築家・中村圭佑さんら5人のコミッティメンバーに選抜された11組のプロジェクト、計56名のクリエイターによるプロダクトが展示されます。

会場内では、10代に向けたプロダクトデザイン教育プログラムの成果展示、トークセッション、マーケットなどもおこなわれます。

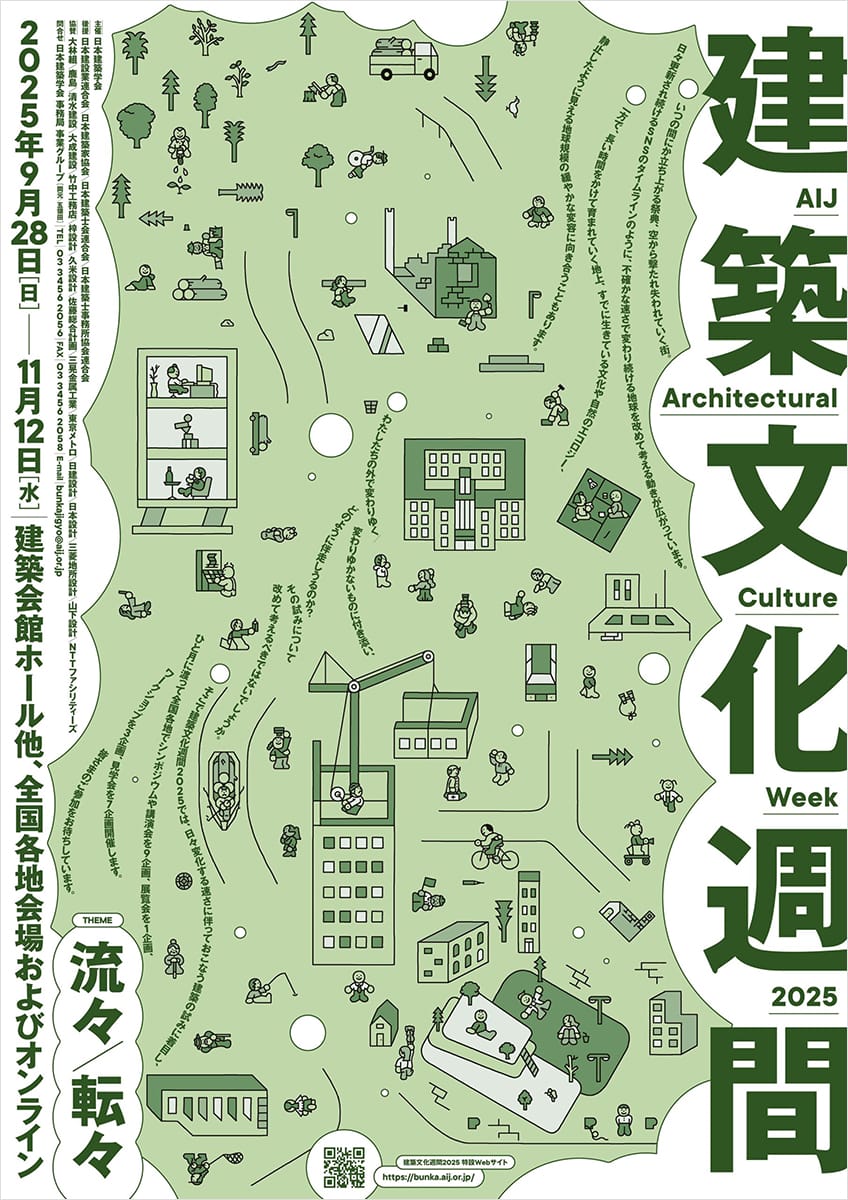

■建築文化週間2025「流々/転々」

「建築文化週間2025『流々/転々』」が、東京の建築会館ホールほか、全国各地の会場およびオンラインで2025年11月12日まで開催中です。

日々変化する速さにともなっておこなう建築の試みに着目した同イベント。「建築展覧会2025『あとち』」が東京の建築博物館ギャラリー内と中庭で10月19日まで開催されるほか、各所でシンポジウムや講演会、ワークショップ、見学会がおこなわれます。

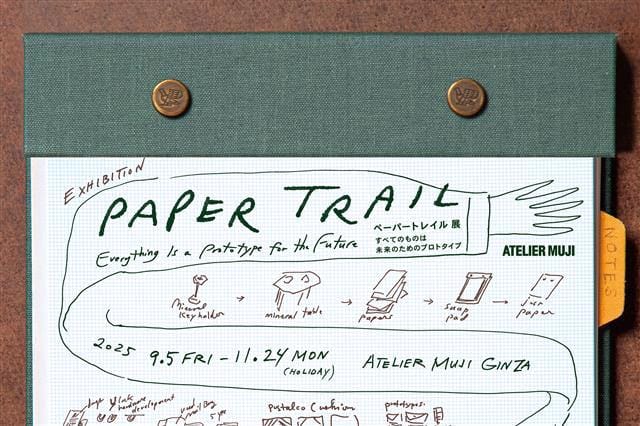

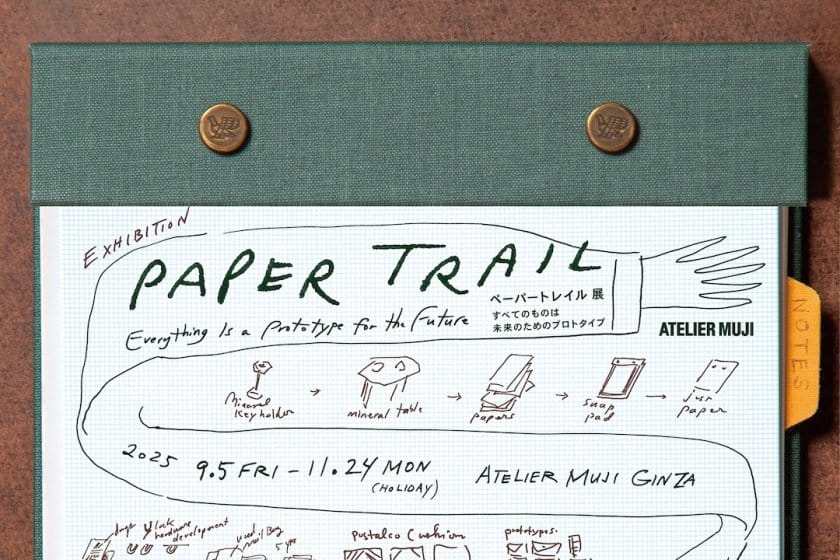

■「ペーパートレイル」展 -すべてのものは未来のためのプロトタイプ-

東京の無印良品 銀座内にあるATELIER MUJI GINZAで、企画展『「ペーパートレイル」展 -すべてのものは未来のためのプロトタイプ-』が2025年11月24日まで開催中です。

同展では、世界中の人々をつなぐ手紙・郵便をモチーフに、日用品や革小物から家具まで幅広く展開しているプロダクトブランド「POSTALCO(ポスタルコ)」の思想とものづくりを紹介。

会場では、POSTALCOのものづくりのプロセスを1本の長くつながった紙として空間に表現しています。紙の上には、試作品や完成品のほかに日常の道具が描かれ、このひと続きの紙がGalleryスペースをつなぐように配置され、一体感のある空間となっています。

会場:無印良品 銀座 6F ATELIER MUJI GINZA Gallery1・2

https://www.ryohin-keikaku.jp/news/2025_0805_01.html

■東京ビエンナーレ2025

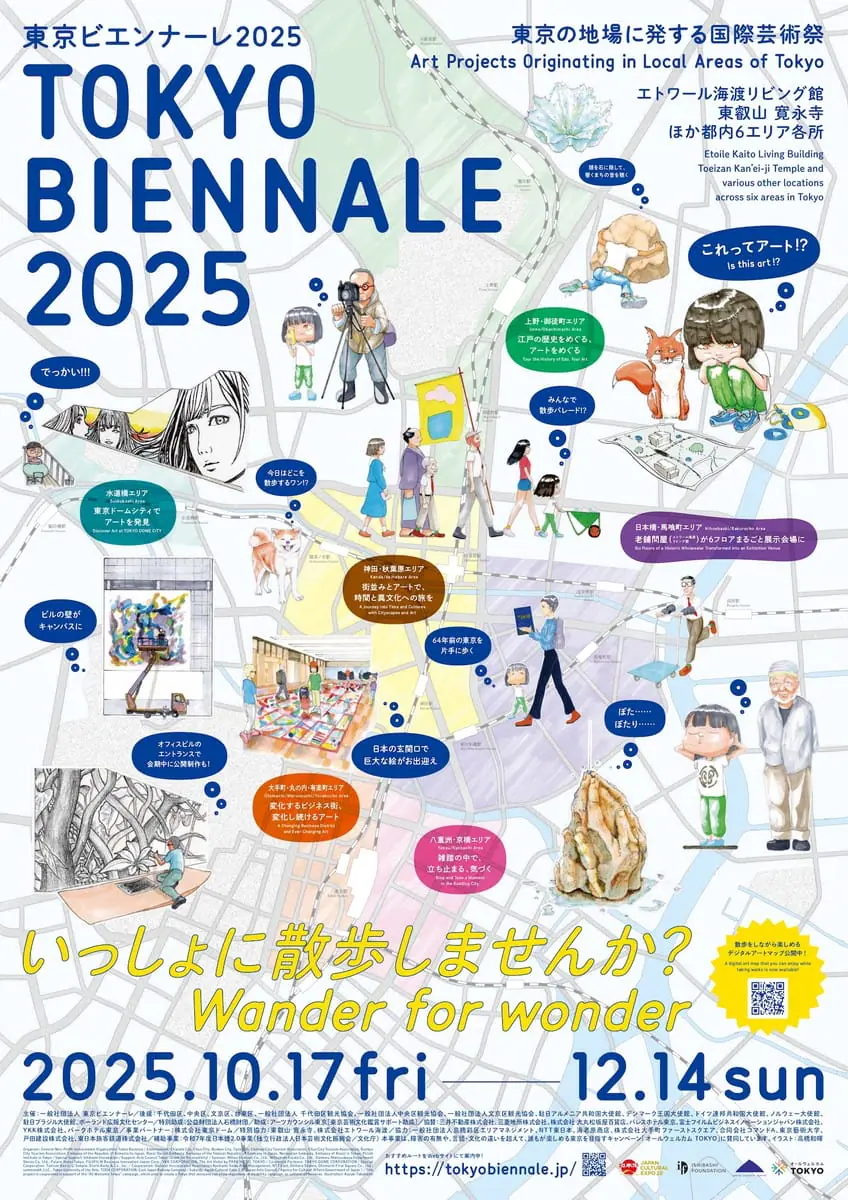

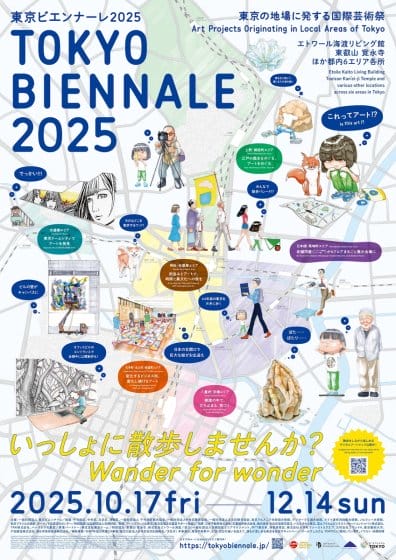

東京のまちを舞台として2年に1度おこなわれる国際芸術祭「東京ビエンナーレ」が、2025年10⽉17⽇から12⽉14⽇まで開催されます。

3回目を迎える今回は、「いっしょに散歩しませんか?」をテーマに、まちを歩く芸術祭としての魅⼒を探究。⾺喰町アートサイト、寛永寺アートサイトの2拠点での展⽰のほか、東京都⼼北東エリアに展開する6つのエリアでアートアクションがおこなわれます。

イベント内容は、散歩、ワークショップ、レクチャー、シンポジウム、パフォーマンスなどさまざま。海外アーティストの世界公募企画「SOCIAL DIVE 2025」で選出されたアーティストによるアートプロジェクトも実施されます。

会場:⾺喰町アートサイト、寛永寺アートサイト、上野・御徒町エリア、神⽥・秋葉原エリア、⽔道橋エリア、⽇本橋・馬喰町エリア、⼋重洲・京橋エリア、大手町・丸の内・有楽町エリア

https://tokyobiennale.jp/tb2025/

東京以外で開催されるイベント

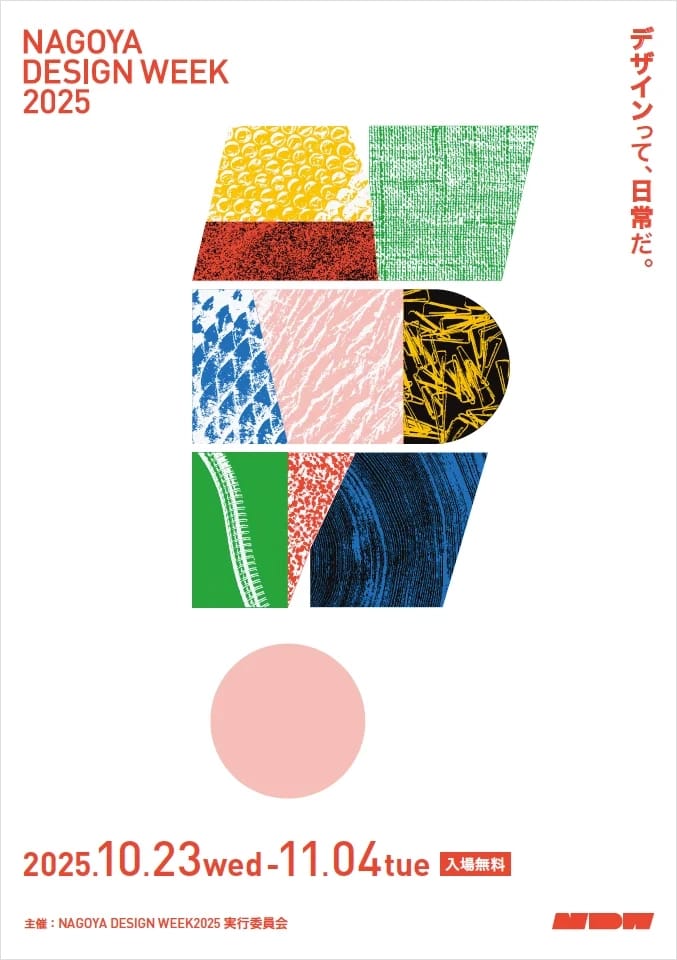

■NAGOYA DESIGN WEEK

名古屋市で、2025年10月23日から11月4日までの13日間にわたり「NAGOYA DESIGN WEEK 2025」が開催されます。2003年にスタートし、2009年まで続いた同イベントは、15年ぶりの開催となります。

プロのインテリアコーディネーターがDIYや色彩の基本などを指導する「インテリアワークショップ」、家具メーカーや百貨店、建設会社など、ふだんは入れない“裏側”をのぞける特別ツアー「デザイン バックヤードツアー」、2026年の同イベントのキービジュアルを決めるコンペ「NDWビジュアルコンペティション」の公開審査など、さまざまなイベントが市内各所でおこなわれます。

会場:名古屋市内各所(グローバルゲート、松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、熱田外苑ほか)

https://nagoyadesignweek.com/

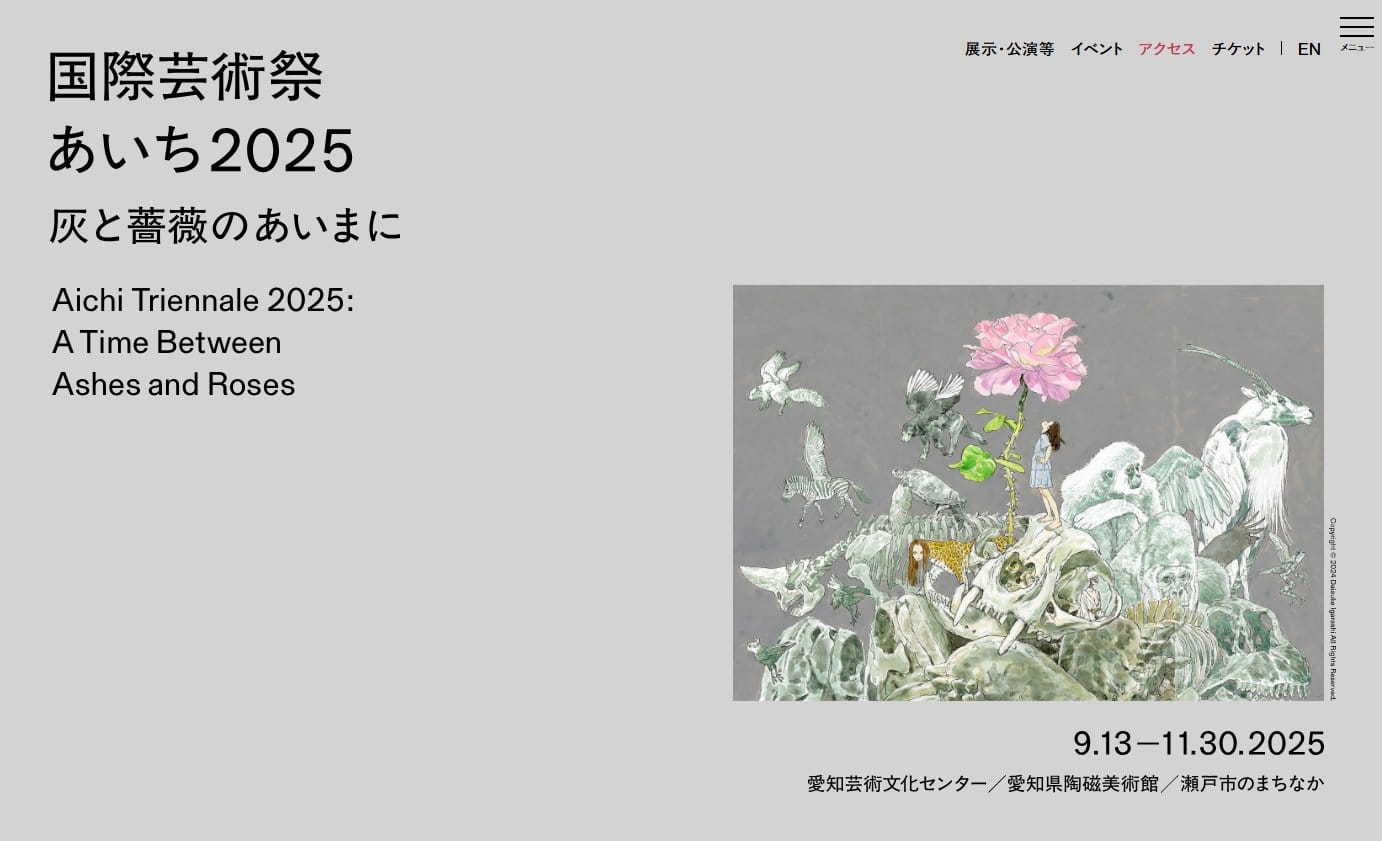

■国際芸術祭「あいち2025」

2010年に「あいちトリエンナーレ」の名称ではじまり、3年ごとに愛知県で開催されている国際芸術祭「あいち」が、2025年11月30日まで開催されています。

6回目となる今回のテーマは、「灰と薔薇のあいまに」。灰(終末論)か薔薇(楽観論)かという極端な二項対立ではなく、その「あいま」で「来るべき世界」を考えるというコンセプトに共鳴し、さまざまなバックグラウンドをもつ61組のアーティストが参加しています。

現代美術の展示、演劇・ダンスなどパフォーミングアーツの上演、幅広い層向けのラーニングプログラムなどが、美術館や瀬戸市のまちなかでおこなわれます。

■ひろしま国際建築祭2025

「ひろしま国際建築祭 2025」が、広島県の福山エリアおよび尾道エリアを中心に2025年11月30日まで開催されています。

同建築祭は、3年に一度開催する建築文化の祭典で、“建築”で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地域の“名建築”を未来に残すことをミッションに掲げています。

初開催となる今回のテーマは、「つなぐ―“建築”で感じる、私たちの“新しい未来” Architecture:A New Stance for Tomorrow」。福山市のふくやま美術館市民ギャラリー、尾道市の尾道市立美術館など10を超える会場で、建築関連の展示やトークショー、建築鑑賞やワークショップなどの多彩なプログラムがおこなわれています。

会場:神勝寺 禅と庭のミュージアム、ふくやま美術館、尾道市立美術館、まちなか文化交流館「Bank」ほか

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/

今回は13のイベントを紹介しましたが、このほかにもたくさんのイベントが都内のさまざまな場所で開催されています。お散歩にちょうどいい季節はあっという間に過ぎてしまうので、ぜひ新たな出会いや非日常感を求めて出かけてみてください。

(JDN編集部)

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)