本記事は、2025年2月13日に開催された「Adobe MAX 2025」のUI/UX-General Session「デザインの可能性を広げて、次のステップへ―田渕将吾」での登壇内容をもとに、UI/UXデザインの拡張性、AIの進化がもたらす変化、そしてチームにおけるデザインの影響力について掘り下げたものです。

デザインの役割がどこまで広がり得るのか、その可能性を探ります。

執筆:田渕将吾(アートディレクター・インタラクションデザイナー)

デザインの本質を問い直す

デザインとは、何かを形にすることだと考えていた。整然としたレイアウト、洗練されたインターフェイス、直感的な操作性――それらを追求することがデザイナーの役割だと信じていた。

しかし、キャリアを重ねるうちに、「目に見えるものを整えるだけで、良いデザインといえるのだろうか?」と考えるようになってきた。たとえば、どれだけビジュアルが洗練されていても、ユーザーが迷い、意図が伝わらず、チーム内で方針がぶれるようなプロジェクトでは、デザインが本来の役割を果たしているとは言い難い。

さらに、AIが瞬時にビジュアルを生み出し、デザインの境界線が曖昧になりつつあるいま、「デザインの本質は何か?」という問いが、より切実なものになっている。

目に見える形の美しさだけでなく、その背景にある体験設計や、チームの意思決定を支える仕組み、さらにはデザインがもたらす影響まで含めて考えたとき、デザインとは本当に「形をつくること」に止まらないのではないか――そんな思いが、いまの私の中にはある。

デザイン観の変遷

私はWebサイトの制作からデザイナーのキャリアをスタートさせ、もうすぐ20年になる。インターフェイスデザインを手がけながら、インスタレーションやイベントの演出デザインへと領域を広げ、さらにブランドや組織のデザインにも関わるようになった。多様なプロジェクトを通じて、常に「デザインとは何か?」という問いを自分に投げかけ続けてきた。

かつて、私はデザインの価値は「美しさ」にあると考えていた。情報を整理し、視覚的に魅力のあるものをつくり、ユーザーがスムーズに操作できるよう設計すること。デザイナーの仕事は、ある意味で「見えるものを磨き上げること」にあった。しかし、近年、この考え方が大きく揺らいでいることを実感している。

たとえば、優れたビジュアルがひとつだけあったとしても、プロジェクトの成功は期待できない。最適なアイデア、洗練されたインターフェイス、適切な情報、そしてそれらを支える体験設計があることで、ようやくユーザーの心に残る。美しいレイアウトや色彩設計に加えて、ブランドの哲学やユーザーの期待をどのように伝えるかが、より重要なのだ。

デザインを支える、見えない部分

AIの進化により、デザインの作業の一部は機械によって代替されつつある。デジタルとフィジカルの境界は曖昧になり、デザインが担う領域は急速に広がっている。そんな変化の中で、私は次第に、従来のデザインの定義では説明しきれない領域にこそ、本質的な価値が潜んでいるのではないかと考えるようになった。

デザインは「形あるもの」だけで成り立つのではなく、それを支える仕組みや、ユーザーが無意識に体験する流れ、さらには組織やチームの意思決定プロセスにまで影響を与えるものではないか。つまり、デザインの価値は「見えない部分」にこそ存在するのではないか。

この視点から考えると、デザイナーの役割は、「目に見えるものをつくる人」から「目に見えない価値を設計する人」へと変わりつつある。ビジュアルやインターフェイスはあくまで一つの手段であり、その背後にあるロジック、体験設計、チームの関係性こそが、最終的な成果物の価値を決定づけるのではないか。

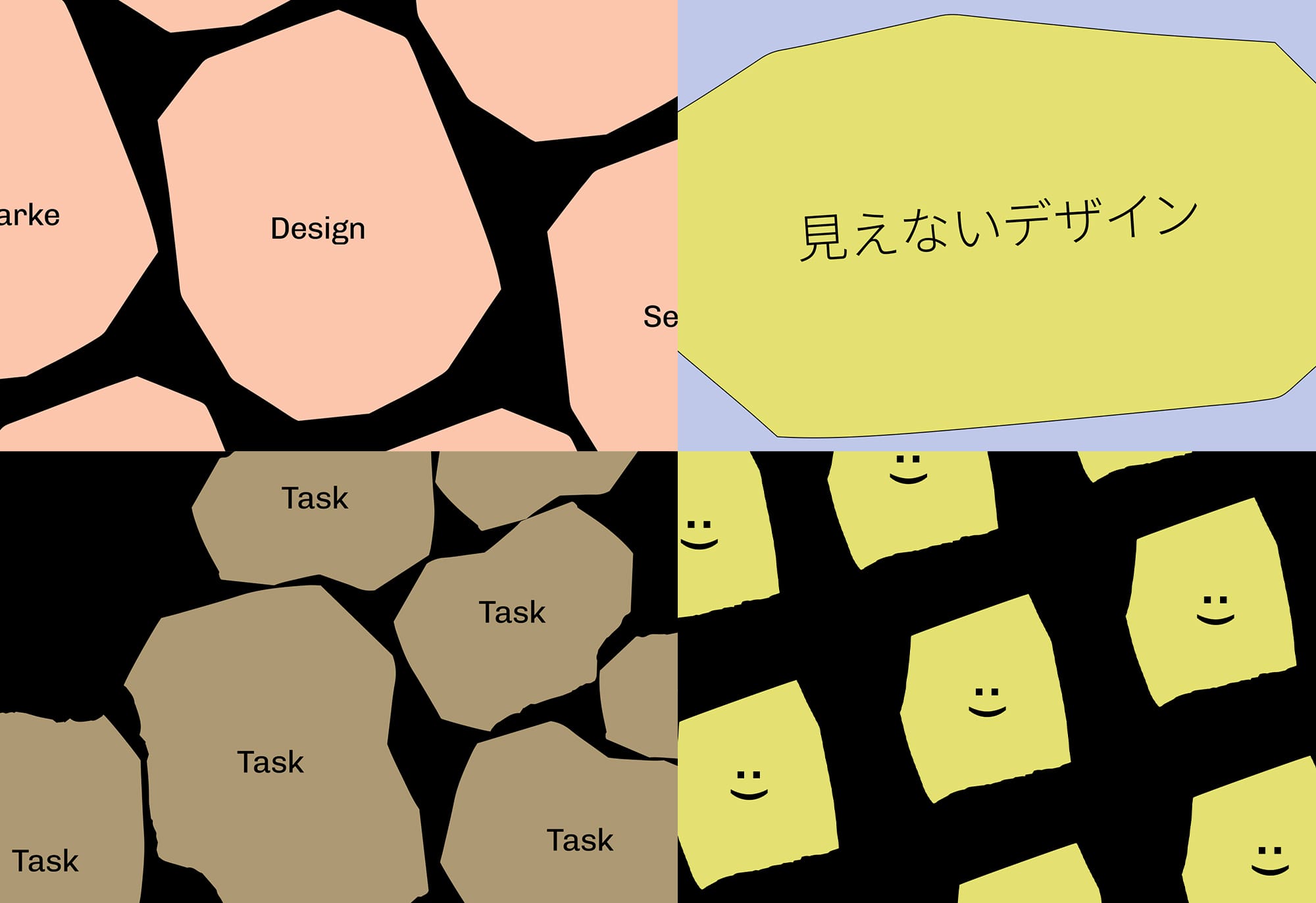

では、『見えないデザイン』とは何か? そして、それはどのような価値を生み出すのか?

本稿では、この『見えないデザイン』という視点を軸に、UI/UXの境界を越えたデザインの在り方、AIとの共創によるデザインの進化、そしてチームをつなぐデザインの役割について考察する。デザインの未来を模索するための手がかりとして、いくつかの具体的な事例を紹介しながら、デザインの可能性をどのように広げられるのかを探っていきたい。

『見えないデザイン』とは何か

私たちが日々目にするデザインの多くは、洗練されたグラフィックや直感的なインターフェイスといった「見えるデザイン」だ。では、その「見えるデザイン」はどのように生まれ、どう機能しているのだろうか?

実は、その背後には『見えないデザイン』の働きがある。

たとえば、シンプルで美しいUIをつくるためには、ユーザーがどのように情報を認識し、どのような行動をとるかを想定した情報設計が不可欠だ。また、一貫したブランド体験を提供するためには、プロジェクトに関わるすべてのメンバーが共通のビジョンを持ち、それを理解した上で設計を進める必要がある。

こうした、目に見えるアウトプットを支える「設計」や「プロセス」は、利用者の目には直接映らないが、デザインのクオリティや影響力を大きく左右している。

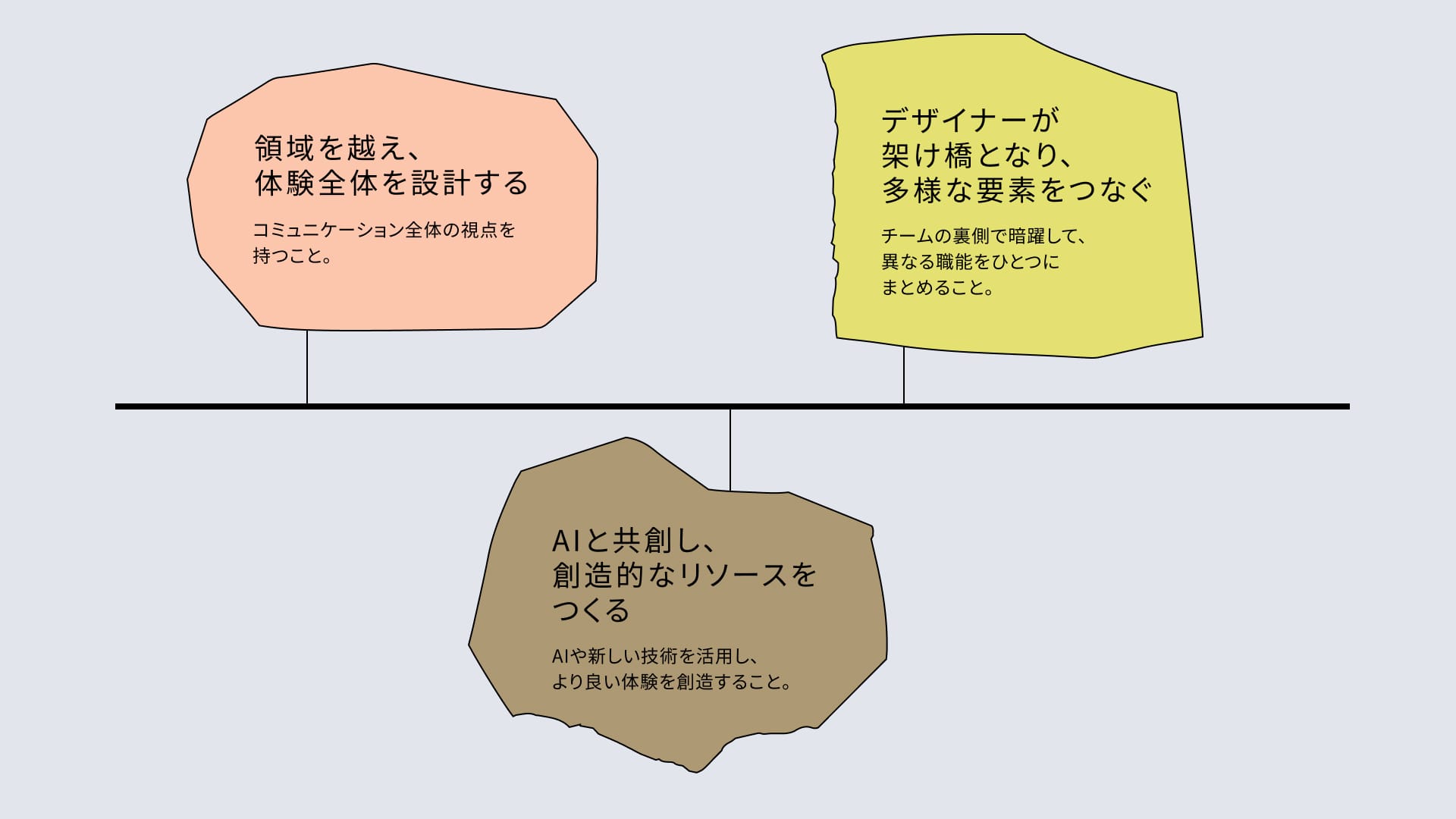

そこで私は、デザインの本質を考える上で、『見えないデザイン』という概念を3つの視点から捉えることにした。

1.体験全体をつなぐ、領域を越えるデザイン

2.可能性を拡張する、AIと共創するデザイン

3.成功に導く、チームの架け橋となるデザイン

これらはすべて、「目に見えるデザイン」のクオリティを支えるために機能している。そして、この『見えないデザイン』を意識することが、デザイナーの役割を大きく変えるのではないかと考えている。

では、個々の観点を深掘りながら、どのように『見えないデザイン』が実装されているのかに触れていきたい。

1.領域を越え、体験をつくるデザイン

UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)は、かつてはそれぞれの役割が明確に区別されることが多かった。UIは見た目や操作性を整えるものであり、UXはユーザーがどのように価値を感じるかを設計するもの。しかし、現在ではこの境界が曖昧になり、両者がシームレスに交わることで、より強い体験が生まれるようになった。

では、UIとUXの境界を越えるデザインとは、具体的にどのようなものなのだろうか?

領域が融合することで生まれる体験

たとえば、ある企業のブランディングのプロジェクトがあり、会社の「ビジョンを、より直感的かつ感情的に伝えること」を目的にしたとする。

従来のサイトであれば、理念や価値観はテキストで整理し、閲覧者がスクロールしながら情報を得る形式が一般的だ。しかし、それではユーザーの記憶に残りにくく、企業の文化が体感的に理解されにくい。

私は、そのような場面に直面したとき、「情報を伝えるUI」としてのデザインではなく、「体験を生み出すUI」としてデザインを考えたことがある。

具体的には、企業の価値観やカルチャーを象徴するキーワードを、リアルタイムで流れるコメント(弾幕)のように画面上に配置し、インタラクションを取り入れた。この動的なUIを導入することで、サイトの閲覧自体が、まるで企業文化の「流れ」を体感するかのようなUXを生み出すことができた。テキストをただ読むのではなく、「企業の価値観がダイナミックに飛び交う空間に入り込む」感覚を演出することで、情報の伝達を越えた没入感のある体験をデザインしたのだ(参考事例1)。

この事例を通して伝えたいことは、UIは単なる「操作性を高めるための手段」ではなく、それ自体が「体験をつくる要素」になり得るということだ。デザインの目的が「情報の整理」から「体験の設計」へとシフトすることで、UIとUXの境界は自然と消えていく。

UIの設計が、UX全体に影響を与える

もう一つの事例として、あるプロモーションサイトの話をしたい。

従来、プロモーションサイトは商品の魅力を伝えることが主目的であり、情報の整理が最優先される。しかし、ただ情報を並べるだけでは、ユーザーの感情に訴えかけることは難しい。

そこで例えば、スクロールの動きに合わせて、背景のグラフィックが徐々に変化するインタラクションを設計し、ブランドのストーリーが視覚的に表現される演出を検討してみる。また、商品コンセプトを伝えるテキストの表示タイミングを、ユーザーのスクロールに応じて変化させることで、読ませたい順番で自然と情報が流れるようにデザインするとする。そのようにビジュアルのインタラクションとコンテンツの流れを工夫することで、ストーリーとして体験できるようになる(参考事例2)。

UIを、単なる操作性向上の手段ではなく「物語の構成要素」として設計することで、UX全体の質を高めることができる。UIとUXの境界を意識的に取り払うことで、より豊かなデザインを生み出せるのだ。

役割を意識的に越えることが、より豊かなデザインを生み出す

これらの事例からわかるのは、デザインの役割を固定された枠組みの中だけで考えるのではなく、領域を横断しながら統合的に設計することで、より深い体験を生み出せるということだ。

UIを、情報整理のための道具としてではなく、「体験をつくる要素」として活用し、インタラクションを、ユーザーの感情やストーリーの流れと結びつける――そのように、UIとUXの境界を意識的に越え、デザインを「体験の設計」として捉え直すことで、新たな価値を生み出せるようになる。

さらに、この視点はUI/UXに限らず、ブランド設計やサービス開発、組織づくり、デジタルとフィジカルなど、さまざまな領域に応用できる。視覚的な表現だけでなく、デザインが人や仕組みのつながりを生み出す手段であると捉えることで、デザインの可能性は大きく広がる。

そして、こうしたアプローチが、『見えないデザイン』の一つの形だと言えないだろうか。

2.AIと共創するデザイン

近年、AIの進化によって、デザインの在り方が大きく変わりつつある。

かつての私は、デザインは人間の創造性によってのみ生み出されるものだと考えていた。しかし、AIによる画像生成技術が急速に進化し、驚くほど短時間で高品質なビジュアルが生み出されるようになった。

はじめてAIが自動生成したクリエイティブを目にしたとき、強い衝撃を受けると同時に、「このままでは、いずれデザイナーの仕事が奪われてしまうのではないか?」という不安を抱いた。

これまで時間をかけて積み重ねてきた試行錯誤のプロセスが、ほんの数秒で完了してしまう――そう感じたとき、自分の役割が根底から揺らいだ気がした。

しかし、実際にAIを活用しながらプロジェクトを進めるうちに、その不安は少しずつ変化していった。AIはデザイナーの仕事を単純に代替するものではなく、むしろデザイナーの思考を拡張するツールになり得るのではないか、と考えるようになった。

たとえば、無数のデザインパターンを短時間で生成することで、アイデアの広がりを助けたり、反復作業を軽減したりすることで、より戦略的な思考やコンセプトワークに集中できるようになった。AIは「つくる」ためのツールではなく、「考える」ためのパートナーになり得る――そう実感したことで、AIとの共創に対する視点が変わった。

ここで重要なのは、「AIにできること」と「人間だからこそできること」を明確に分けることだ。AIは膨大なデータをもとに最適解を導き出すが、その選択がプロジェクトの目的やブランドの哲学と一致しているとは限らない。

AIが生み出したものをどのように解釈し、どのように文脈に落とし込むか――その判断こそが、これからのデザイナーに求められるスキルなのではないかと考えている。

では、デザインとAIがどのように共創できるのか?

デザイン現場でのAIの活用シーン

デザインの現場では、多くの時間が反復作業に費やされている。

・フォントやレイアウトのバリエーションを無数に試す

・ガイドラインに沿ってデザインを統一する

・ユーザーインターフェースの異なるパターンを大量に作成する

こうしたタスクは、クリエイティブな思考よりも「処理能力」が求められる作業だ。しかし、AIを活用すれば、こうした反復作業を大幅に削減できる。AIが「作業の一部を自動化」することで、デザイナーはより創造的な工程にリソースを割けるようになる。つまり、AIはデザインプロセスを支える「見えないデザイナー」として機能するのだ。

AIによるデザインに、人間の視点を掛け合わせる

AIが生成したデザインは、一見すると完成度が高い。しかし、そこには「文脈」や「意図」が欠けていることが多い。AIは膨大なデータをもとに最適解を導き出すが、その選択がプロジェクトの目的やブランドの哲学と一致しているとは限らない。

たとえば、とあるプロジェクトで、アートワークをAIで生成することを試みたことがある。AIにさまざまなキーワードを与え、多様なビジュアルを生成させたが、そのまま使おうとは思わなかった。なぜなら、ブランドのストーリーや企業文化を考慮した上で選択・編集しないと、単なる「綺麗な画像」にしかならないからだ。

そこで、私はAIが出力したビジュアルを「素材」として捉え、人間の視点でブラッシュアップをおこなった。

・ブランドの人格に沿った色彩や形状を調整する

・企業の独自性を反映させるために、細やかなニュアンスを加える

・コンテンツに物語性を持たせるために、視線誘導や配置を最適化する

このように、デザイナーが意味を与え、文脈を整えることで、初めてAIと人間の共創が成立する。

AIは無限の可能性を提示するが、その可能性の中から「適切な選択」を行うのはデザイナーの役割である。言い換えれば、デザインは「つくる」ことから「選ぶ・編集する」ことへとシフトしているのかもしれない。

AIと人間、それぞれの得意領域を理解し、役割を再定義する

AIと共創するデザインを実践する上で重要なのは、「AIに何を任せ、人間がどこに集中するか?」という役割分担を明確にすることだ。

たとえば、あるイベントプロジェクトのタグライン開発を担当したとき、AIを「コピーの初期案を広げるツール」として活用した。通常、この工程では、あらゆる観点からコンセプトの切り口を検討する過程に時間がかかるが、AIを使うことで、初期のアイデア出しを短期間で行うことができた(参考事例3)。

しかし、最終的なデザインの方向性を決定するのはあくまで人間である。

・ブランドのメッセージを適切に表現できているか?

・企業の価値観に即したデザインになっているか?

・ユーザーに意図通りの印象を与えられるか?

こうした判断は、いまはまだAIにはできない領域だ。

つまり、AIは「広げる役割」、デザイナーは「絞り込む役割」と考えると、双方の強みを最大限に活かせる。AIはパターンを無限に生み出すが、その中から「何を選び、どう仕上げるか」はデザイナーの仕事だ。この関係性を理解することで、AIはデザイナーの敵ではなく、創造性を拡張する強力なパートナーとなる。

AIとの共創で、デザイナーの可能性は広がる

こうした事例を通して、AIがデザインに与える影響を考えたとき、「AIがデザイナーを代替する」という視点ではなく、「AIと共創することで、デザイナーがより創造的になれる」という視点が重要だと感じている。

・AIを活用して、反復作業を削減し、思考の時間を増やす

・AIの出力をデザイナーが編集・解釈し、より良いデザインへと昇華させる

・AIの強みと人間の強みを理解し、それぞれの役割を適切に分担する

デザインの未来は、「AI vs デザイナー」という対立構造ではなく、「AI×デザイナー」という協働関係へと進化している。AIを単なるツールではなく、共に価値を生み出す「見えないパートナー」として捉えることで、デザイナーの可能性は無限に広がっていくだろう。

3.チームの架け橋となるデザイン

デザインは、もはやデザイナーだけのものではない。

プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、デザインはマーケティング、エンジニアリング、ビジネス戦略と密接に関わるようになり、それらを横断的につなぐ存在としてのデザイナーの役割が求められている。

かつての私は、デザインとは「与えられた要件の中で美しいビジュアルをつくること」だと考えていた。デザインの価値は、完成したアウトプットそのものにあると思っていたのだ。しかし、さまざまなプロジェクトに関わる中で、デザインが果たす役割はそれ以上に広がっていることに気づいた。デザイナーがチームの繋ぎ役となり、プロジェクト全体の方向性を定め、各領域の専門家たちを一つの目的に向かわせることが不可欠になっている。

では、デザイナーがどのようにチームの架け橋として機能するのか?

デザインを、共通言語として活用する

プロジェクトでは、関わるメンバーの役割や立場によって、優先するポイントが異なることがある。技術面、ビジネス目標、ブランドの一貫性、ユーザー体験など、それぞれの視点が交差する中で、チームが共通の方向を見つけることは簡単ではない。

このとき、デザインは「共通言語」として機能し、議論を具体化する役割を果たせる。

・アイデアを視覚化し、認識のズレを減らす

・複数の選択肢を示し、議論をスムーズにする

・抽象的なコンセプトを具体的な体験へ落とし込む

例えば、新しいサービスの設計では、要件定義の段階で意図がすれ違うことがある。このような場面で、ワイヤーフレームやプロトタイプを用いることで、全員が具体的なイメージを持ち、方向性を揃えやすくなる。

デザインは単なる見た目の調整ではなく、チームが共通認識を持ち、意思決定をスムーズに進めるための重要な手段にもなり得るのだ。

チームの意思決定を支えるファシリテーション

プロジェクトを進める中で、チーム内で意見が分かれることがある。各メンバーが異なる背景を持ち、それぞれの専門的な視点から最適な方向性を模索するからだ。

このような状況では、デザイナーがファシリテーションの視点を持つことで、議論の進行をサポートし、合意形成を促すことができる。

・視点の違いを整理し、共通の目的を設定する

・プロトタイプやビジュアルを活用し、議論を具体化する

・認識のズレを可視化し、チームの理解を揃える

例えば、新しいプロダクトのデザインレビューでは、異なる観点からのフィードバックが集まり、方針が定まりにくい場面がある。このとき、デザイナーが「どの要素が重要か」「どうバランスを取るか」を整理し、視覚的なサンプルを提示することで、議論を具体的な選択肢へと導くことができる。

つまり、デザインを「共通言語」として活用するだけでなく、その活用を促進する「意思決定のプロセスを支えるファシリテーション」も、デザイナーの役割の一つだといえる。

これもまた、『見えないデザイン』の重要な役割のひとつだ。

チームの架け橋となるデザインが生む価値

チームの架け橋となるためには、デザイナーには以下の3つのスキルが求められるだろう。

・言語化力

プロジェクトの方向性を整理し、抽象的なアイデアを明確な言葉に置き換える力

・視覚化力

言葉では伝わりにくい概念を、図やビジュアルとして表現し、チーム内の共通認識を生み出す力

・ファシリテーション力

異なる職能の意見を引き出し、議論を整理しながら、スムーズな合意形成を促す力

デザインの役割は、単に「つくること」だけではなくなりつつある。もちろん、優れたビジュアルや体験設計は依然として重要だ。しかし、それだけではプロジェクト全体を成功に導くことは難しい。デザインが企業の戦略やチームの意思決定に深く関わるようになったいま、デザイナーには新たな視点が求められている。

私自身、キャリアの中で「つくること」を軸にさまざまなプロジェクトに携わってきたが、それらを成功に導くためには、デザインそのものだけではなく、関係者との対話や意思決定のプロセスに関与することが不可欠であると感じるようになった。

たとえば、デザイナーがプロジェクトの方向性を整理し、チームの間に共通認識を作ることで、よりスムーズな合意形成が可能になる。また、ビジュアルやプロトタイプを活用して意思決定の軸を明確にすることで、関係者の視点を揃え、最適な解を導き出せるようになる。

これは「つくること」の価値が低下したということではない。むしろ、デザインの力を活かす範囲が広がったと捉えるべきだろう。デザイナーは、「つくる人」であると同時に、「考えを形にし、プロジェクトを前に進める人」でもある。

この視点を持つことで、デザイナーは「チームを動かし、価値を生み出す存在」へと役割を拡張できる。そして、この『見えないデザイン』が機能することで、プロジェクトの完成度は大きく変わるのだ。

デザインの可能性を広げるために

デザインは、美しいものをつくることに加え、体験を設計し、プロジェクトを前進させ、チームをつなぐ。これまでお話ししてきた『見えないデザイン』は、まさにその象徴だろう。

デザインの本質は、視覚的な美しさの向こう側にある。見えない部分にまで意識を向けることで、デザインはより大きな価値を生み出すことができる。

デザインの視点を見直す

私たちが直面しているのは、デザインへ多くの期待を寄せられている時代だ。

かつての私の仕事は、ビジュアルをつくることに限られていたが、いまでは体験設計・テクノロジー活用・組織・戦略策定にまでおよぶようになっている。デザインの価値が、単なるビジュアルではなく「プロジェクトの成功を支えるもの」へと変化している中で、デザイナーの立ち位置も変わりつつある。

・過去の私が思っていたデザイナー像:決められた要件の中で最大限の努力をする

・いま、そしてこれからのデザイナー像:課題を発見し、適切な手段で解決し、新たな価値をつくる

この違いは決定的だ。

これからは、デザイナー自身が「どんな課題を解決すべきか?」を考え、主体的にプロジェクトを動かしていく必要がある。『見えないデザイン』は、デザイナーがより広いフィールドで適切なデザインを活用するためのヒントになる。

終わりに

私は、デザインにおいて「美しいものをつくる」という行為を、何よりも大切に思っている。

美しさには、人の心を動かし、感動を生み出す力がある。

しかし、それだけでは足りない場面が幾度とあった。

本当に価値のあるデザインとは、美しさに加えて、人々の体験を豊かにすること。

そして、視覚的な要素と合わせ、その裏側の仕組みや関係性まで接続することである。

『見えないデザイン』は、一見すると縁の下の力持ちのような存在かもしれない。

しかし、それがあるからこそ、最終的なアウトプットに深みが生まれ、人々の心に残る体験が生まれるのだ。

デザインの可能性は、どこに目を向けるか次第で無限に広がる。

見えないものを見つめ、そこに価値を生み出すこと。

それが、これからの時代におけるデザイナーの使命なのかもしれない。

Visional/S5 Studios

アートディレクター・インタラクションデザイナー

制作会社と事業会社、組織と個人の間でバランスを取りながら、多様な役割を担ってきたデザイナー。Webサイトの制作をはじめ、数千人規模のイベントやデジタルインスタレーション、企業のブランド構築や組織デザインにも貢献。その豊富な経験を活かし、クリエイティブの最前線で新たな挑戦を続けている。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)