JDNの創刊25周年を記念し、10月26日から3回にわたって開催したトークイベント「デザインを『つくる』『使う』『考える』」。JDNのタグラインである「つくる」「使う」「考える」を各回のテーマに据え、さまざまなジャンルで活躍するクリエイターのみなさんを招いてトークセッションをおこないました。

第3弾は「考える」をテーマに、上西祐理さん、小林一毅さん、脇田あすかさんという、今後の日本のデザインシーンを背負っていくグラフィックデザイナー3名の方々が登壇。

新卒の頃の仕事との向き合い方、仕事における転機、独立のタイミングやきっかけといった若手デザイナーにとって指針やヒントになる話題はもちろん、視聴者の方からの質問にも答えていただきました。本記事では、この第3弾のトークイベントの模様をレポートします。

三者三様のクリエイティブな仕事

――本日はどうぞよろしくお願いします。最初に自己紹介を、まずは上西さんからお願いします。

上西祐理さん(以下、上西):私は多摩美のグラフィックデザイン学科を卒業後、電通に11年間勤め、去年の夏に独立して「北極」というデザインスタジオを立ち上げました。勤めていたのが広告代理店だったこともあり、いまも幅広い範囲で仕事をしています。直近だと、21_21DESIGN SIGHTでやっていた「2121年 Futures In-Sight」という展覧会の仕事で、展覧会の告知グラフィックから、会場にどうアプローチするかという空間的な部分まで考えました。

上西祐理 2010年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業、同年電通入社、2021年独立。ポスター、ロゴなど単体の仕事から、ブランディングやキャンペーン、映像、空間、本、雑誌など仕事は多岐にわたる。おもな仕事に、世界卓球2015 ポスター/テレビ東京、2121年 Futures In-Sight 展/21_21 DESIGN SIGHT、雑誌「広告」など。

「2121年 Futures In-Sight 展」会場の様子

上西:おそらく私のことを広く知っていただいているのは、世界卓球のポスターの仕事かと思います。あのような強いワンビジュアルを求められてつくることもありますし、個人的に学生の頃から本が好きだったので、本の仕事もしています。あとはファッションや音楽関係の仕事も多く、ラフォーレの仕事では、年間のキャンペーンやグランバザールのビジュアルなど長くやらせていただいていました。

広告のキャンペーンからロゴ、空間、雑誌、さらに自分で映像を編集してCMをつくることもあるのですが、さまざまなソフトも触れてみるとわかることがあるので、できるだけ自分自身で手を動かしてやってみることを大事にしています。

――次に小林さんお願いします。

小林一毅さん(以下、小林):僕は上西さんの後輩になりまして、多摩美のグラフィックデザイン学科を出て資生堂に4年間勤務したのち、独立していまにいたります。資生堂はもともと4年で独立しようと決めていました。なぜかというと、僕は大学院に行きたかったのですがお金がなくて行けなかったので、会社員として勤めている間を自主的な大学院だと考えていたんです(笑)。

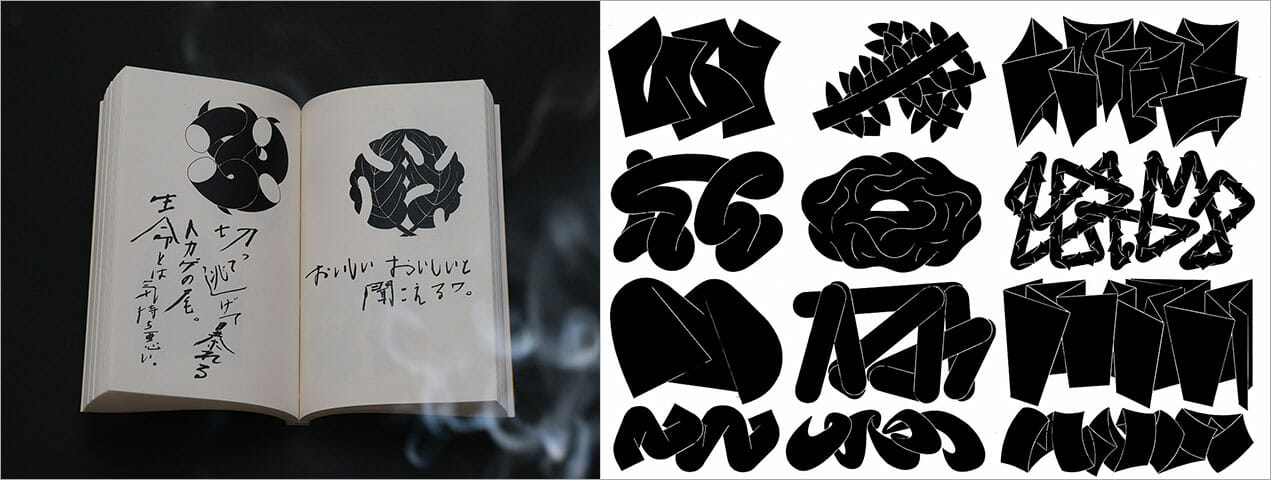

資生堂にはレタリングの文化があり、資生堂書体というものを学ぶので、1年目は基礎として技法をひたすら学び、2年目はその造形感を応用できないかと、江戸時代につくられた家紋帳のパロディ本から着想を得て、オリジナルの家紋帳のようなものをつくりました。この頃からインスタに写真を投稿して、それを書籍化するということをやっていました。

小林一毅 2015年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。資生堂クリエイティブ本部を経て2019年に独立。東京TDC賞、JAGDA新人賞、日本パッケージデザイン大賞銀賞、Pentawards Silver受賞。

(左)小林さんが制作したオリジナルの家紋帳『平成話紺名紋帳』(右)社会人3年目頃に1日1図案つくっていたというイラスト。

小林:3年目は、グラフィティの文字を参考に1日1図案という形で深夜に作図をしていたのですが、これが僕の原点の一つです。4年目になるとモチーフはつくれるようになったので、今度は複雑に構成することをやってみようと思い、この時点でJAGDAの新人賞に応募して賞をいただきました。最近は文字と連携したり、ポスターをつくったりしています。

――最後に、脇田さんお願いします。

脇田あすかさん(以下、脇田):私は東京藝大に入学して大学院まで通い、卒業後は祖父江慎さん率いるコズフィッシュに入りました。3年ほど勤めて2021年に独立し、現在はフリーランスで活動しています。そもそもは、学生時代に遊びに行ったアートブックフェアで「こんなに素敵な世界があるんだ」と知って、そこから本格的にグラフィックの分野に入っていきました。

卒業制作に『HAPPENING』というアートブックをつくったのですが、いまだにこれを見たと言われて仕事が広がることも多く、自分の中で大切な作品になっています。

脇田あすか 東京藝術大学デザイン科大学院を卒業後、コズフィッシュを経て独立。あらゆる文化に対してデザインで携わりながら、豊かな生活をおくることにつとめる。また個人でもアートブックやスカーフなどの作品を制作・発表。

卒業制作で脇田さんがつくったという『HAPPENING』。

脇田:コズフィッシュではおもに展覧会の仕事のほか、写真集やエッセイ集、哲学書、絵本まで本に関してはひと通りつくりました。パルコの仕事の依頼が直接私宛てにきたこともあり、祖父江さんに相談してはじめてアートディレクターとして仕事もさせてもらいました。この時からドラえもん50周年の仕事など、アートディレクターとしての仕事がじわじわ増えていった感じですね。いまは本のビジュアルやプランニングなど、いろいろやっています。

独立を視野に入れ、何をすべきか考えた会社員時代

――ここからは「これからのクリエイティブな働き方を考える」をテーマに、質問をしていきたいと思います。まずは社会人1〜3年目頃の仕事への向き合い方について教えていただきたいのですが、上西さんいかがですか?

上西:広告代理店は配属されるまで誰につくかわからず、配属された先で特定の先輩について仕事のフローを覚えていくのですが、営業の研修にも半年間行く必要があったりと、1〜2年目は気づいたら終わっていた感じでした。デザイン事務所に入った友達や最初からフリーランスでやっている友達は、デザインがどんどん上達している感じがしてとても焦ったのを覚えています。

広告代理店というと華やかなイメージもありますが、若い時から規模の大きな仕事ができているのは自分の力ではないということも感じていたので、辞めることを目標に、実力をつけなければと思いました。

――ちょっと意外に感じました。

上西:環境がいいので、これでいいと思ったらどんどん辞めづらくなるだろうなと思っていました。会社にきた仕事が割り振られるなかで、社外から私に指名の仕事がこないと独立できないかもしれない、名前と仕事を知ってもらうにはどうしたらいいんだろうということはずっと考えていて……。目の前の仕事に応えていくのはもちろんですが、それ以外に新人賞など、見てもらえる場所をつくりたいと意識して賞にも出していました。その甲斐もあったのか、徐々に自分あての仕事もくるようになりました。

配信は、株式会社丹青社の『マークスリー スタジオ[Mk_3 STUDIO]』よりおこなわれた

――小林さんはどうですか?

小林:上西さんと近いものがありますね。僕は多摩美を卒業するタイミングで、恩師に「一毅君は(会社を)4年で辞めなさい」というような話をされたんです。その時はそれで終わりましたが、後々どういうことかなと考えてみたんです。資生堂は居心地のいい会社で、辞める考えのない人がほとんどでした。でも、ここにいたら資生堂的な美しさを追求した仕事をすることになるので、その枠組みから離れた時に、自分がどういうデザイナーなのかを証明できるようになりなさいという意味だと解釈したんです。

じゃあ4年で辞めるにはどうしたらいいかと考えたときに、新人賞のことが頭に浮かんできたり、仕事で携わっているものも糧にしていきたいと思いました。たとえば、さきほども話題にした資生堂書体は一つひとつ手描きで時間がかかり、業務として成立しづらいのですが、どうにか応用して自分の肥やしにしたいなと。そこで、家紋や紋章、グラフィックから学んでいき、それを積み重ねて自分なりのデザインの形をつくることで、最終的に新人賞や個展の形で答えが出せればいいかなと、4年計画のような形で取り組んでいました。

――お二人は計画的に考えていたということですが、脇田さんはいかがでしたか?

脇田:私も3年くらいで独立したいと考えていて、それを伝えた上でコズフィッシュに入ったのですが、祖父江さんも理解してくれていました。そもそもコズフィッシュに入りたいと思ったきっかけは、スタッフの名前がクレジットにちゃんと出ていて、その形態がすごくいいなと思ったんです。

やっぱり独立するには自分の名前を知ってもらう必要があるので、1〜2年目は虎視眈々と自分の名前を売っていくぞという感じで、SNSにもどんどん作品を上げていました。お二人のように新人賞をとるというモチベーションはなかったのですが、クレジットが出ない仕事は受けないなど、結構割り切ってやっていましたね。

それぞれの自信につながった仕事における転機

――次に、仕事における転機について教えていただきたいのですが、脇田さんはさきほどコズフィッシュでアートディレクターとしての仕事がきたことを話されていましたよね。

脇田:まさに転機でしたね。あれも担当の方が卒制を見てくれていて、何年か経ったあとにコズフィッシュにいることを知って声をかけてくださいました。コズフィッシュは広告の仕事自体あんまりやらないですし、そもそも私自身アートディレクションなんてやったことがないので「どうしよう!」みたいな。当時はプレッシャーで眠れませんでした。

でもその時、自分よりも若い映像作家の方とペアだったのですが、彼女がすごく落ち着いて自分の考えを述べていて。私もしっかりしなきゃと思って頑張った結果、そこからアートディレクターとしての仕事も増えていきました。

小林:脇田さんがパルコの広告を手がけているのは知っていたので、コズフィッシュにいながらこういうこともやるんだと新鮮でした。

PARCO 2019SS メインビジュアルデザイン

――広告関連に多く携わっていた上西さんはいかがですか?

上西:私の場合は海外の広告賞であるカンヌ広告祭が主催している「ヤングカンヌ」という若手向けのコンペです。実際のNPO団体から課題が出され、それを解決するようなビジュアルを各国代表の若者が現地で24時間以内に制作するというものでした。

日本代表として行ったのですが、そこで日本初の金メダルが獲れたんです。その時に世の中の社会問題や裏にある背景をすごく学んだのでその後の仕事でも意識するようになりましたし、その上でそもそも何をつくるべきかを自分なりに深く考えて設定するようになりました。まわりにもこの賞を経た後の仕事の方が強度が出たねと言われました。

――そういった考えは普段の業務の中だけで身に付けるのはなかなか難しいので、本当に貴重な体験ですね。

上西:そうですね。私はもともとそんなに広告に重きを置いていなかったのですが、広告の果たせるいい部分も理解できましたし、自分がそれまであまり意識していなかった意義や社会的背景やメッセージなど「深く考える」ということをインストールしてもらえたので、とてもよかったなと思います。

テレビ東京 世界卓球2015 ポスター

脇田:ちょっと話が逸れてしまいますが、広告を意識していなかった上西さんがどうして電通に入られたんですか?

上西:就職は必ずしようと思っていたのですが、グラフィックや広告というジャンルはあまり意識せず、とにかく仕事がたくさんありそうな企業に行くのもいいかもと考えたんです。まわりの人にも、電通は早くから一人の仕事を振ってもらえるチャンスがたくさんあるし、何でもできると言われて。あとは中に入ってからの自分の行動やマインド次第だと思って入社しました。

――小林さんは転機はありましたか?

小林:明確にあるのが2017年ですね。資生堂に入って2年目ぐらいのタイミングで、高田唯さんとパピエラボの江藤公昭さんから、「ストッキスト」というインテリアやプロダクトの展示会のアートワークをつくってほしいという依頼をいただきました。それが初めて個人にきた仕事です。

その頃は資生堂でCMなどをつくりながら、細々とインスタに作品を上げていた時期でした。社会人になってなかなか自分の作品を評価してもらう環境がない中で、「いいね」の数が一つの評価軸だったのですが、お二人の目に触れたことがまず大きな自信につながったんですよね。家紋帳もできたタイミングだったのでパピエラボに置かせていただいたり、展示会で実際に貼られているのを見て、信楽のデザイナーの加藤駿介さんが声をかけてくれて、いまでも一緒にお仕事をしています。

上西:私、信楽のショップに行って花瓶を買いました。

小林:ありがとうございます!あの時に目の肥えた人たちが評価してくれたことが、このまま進めていいんだっていう自信にもなりましたし、会社の人たちもいいよねって言ってくれて。コソコソやっていたわりにはバレてたんですよね(笑)。実際に背中を押してくれたのが個人でやっている方々だったので、自分も独立してそういう人たちと協働していきたいと強く思ったきっかけでした。

――みなさん三者三様の転機のエピソードですが、どれも一歩足を踏み出したタイミングのようですね。

小林:そうですね。実際につくったものを表に出していないとそういうチャンスはこなかったので、惜しみなく出していたことは大きかった気がします。

上西:傷つくのを恐れずに反応を受けるって大事ですよね。見た人からのリアクションがあると、それが良くても悪くてももっと頑張ろうと思えます。

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)