足並みをそろえて協業するものづくりの現場

鈴木:最近は、仕事の現場もやはり多様化しているように感じます。少し前までは黙々と生地をつくっているような状態だったのが、最近は空間をつくる人と話し合いながら協業することも多くなりました。スタートする時点で空間、グラフィックなど、それぞれを担当するスタッフがひと通りそろって、ちゃんと意思疎通を図らないとおかしなことになってしまう。昔はそんなこともなかったんですが、逆になんでそれで成り立っていたんでしょうね(笑)。今やっている仕事では、テキスタイルだけではなく僕がグラフィックも担当するんですが、仕事の領域もだんだん広がってきている実感があります。

藤森:それはありますね。僕の場合は建築家と協業することが多いんですが、ひとつの建築物をつくる時に、以前はほぼできあがった段階で呼ばれて入っていくことが多かったんです。でも、今は建築が建つ前から協業する人を集めて話し合いながらつくるようになってきています。それと、昔はデザインの領域がわかりやすく閉じていて「専門家の言うことは絶対」という雰囲気がありましたが、今はそうじゃない。クライアントの考えを伝える時に、どういう方法がいいかなと関わる人みんなが考えて、意見を出し合いながらつくりますよね。そのことは、最近よく学生にも話すんです。自分の仕事がひとつだけに閉じることはなくて、絶対ほかの人や何かしらの事とつながっていくものだと。今やっていることが後々になって活きてくることもあるし、それがほかの分野で役立つこともあるので、直近の仕事に直結しなくても、そこはあまり気にしないでやればいいよと言うようにしています。

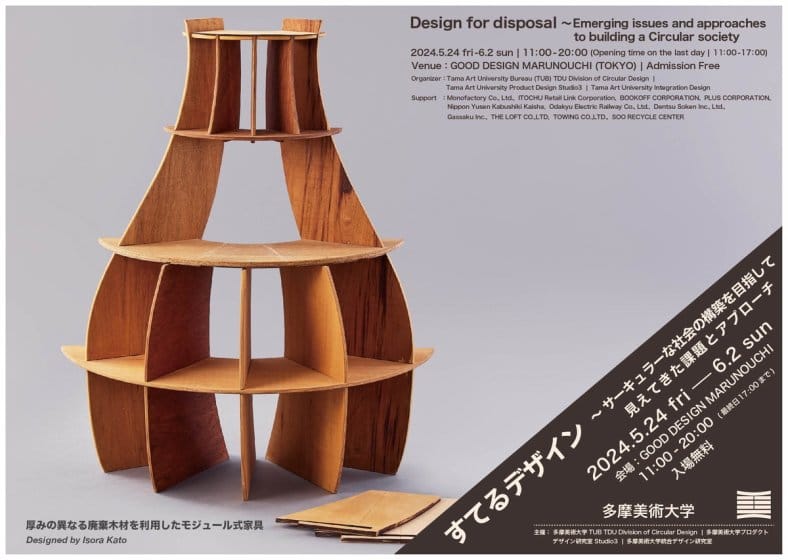

TZU / CS PLAZA(建築設計:安田幸一/安田アトリエ)

東京造形大学内の「CS PLAZA」のカフェテリアの家具計画を藤森氏が担当。屋内のテーブル、チェア、カウンターのほか、テラスの屋外用テーブルとチェアなどをデザイン。 家具を単体として強く表現するのではなく、トータルで約500席集まったときの状態を想定している。タフで経年変化を引き受けていく竹の集成材を主な材料として使用。

photo : Yuki Omori

鈴木:それは本当にそう思います。何かひとつ得意なことをもっていれば、それが思いがけない方向や仕事につながったりすることってよくありますよね。

ものづくりの楽しさをとにかく知ってほしい

鈴木:僕はみんなで協業できるようになったのは基本的にはいい傾向だと思っているんですが、一方でデザイナーとしての「やみくもな熱量」みたいなものを昔ほど出しにくい状況にもなってきているのかなと感じますが、その辺はどうですか?

藤森:誰かと協業する仕事で勉強することは、僕自身も多々あります。ただ、やっぱりデザインはアウトプットだと思うので、自分の意思を感じさせる作品も伝えていかなければいけないとは強く思います。みんなで協業して1つのものをつくる仕事も、自分で作品を発表する仕事も、それぞれ伝えられることって違うと思うんですよね。僕の作品であるダイニングチェアの「RINN」に、鈴木さんのテキスタイルをコラボレーションしていいただいた時もそうですが、椅子の中でファブリックも1つの本質なんだということを伝えたかったんです。

藤森氏がデザインしたダイニングチェア、アルフレックス「RINN」

椅子の生地は、磨耗性や服への色移りを考慮しなければいけないのでハードルが高くて、貼り地も「ここから選んでください」という感じで限られていることが多いんです。でも、もっと自由にいろいろな選択肢があっていいんじゃないかとずっと気になっていていました。僕は、鈴木さんにテキスタイルをやっていただけてすごく嬉しかったです。アルフレックスのモダンインテリアの空間に鈴木さんの生地が入ることで、まったく違う空間にガラリと変わる。やっぱりテキスタイルの力だなーと思いました。

「RINN」で藤森氏と鈴木氏はコラボレーション。シートカバーに鈴木氏のファブリックが使われている

鈴木:そこがデザインの興味深いところでもあり、おもしろさだということを学生にも知ってほしいですよね。日々教える中で、あまり深く考える事を避けてただ絵を描いていたい、ただつくりたいという学生がいたりしますが、やはりそれではプロにはなれない。思考する事の先に更なる面白さがあるという事を知って欲しいし、最終的にはやっぱりものをつくることを続けていってほしいんですよね。僕が教える授業の中で、ものをつくる楽しさを植えつけたいというか、やめられないようにしたいなというのは常に考えています。

藤森:僕もそれは同じです。例えば、自分の作品を作る時に「お金がない」って問題があったとしたら、それを理由にあきらめるんじゃなくて、お金がないならないなりに、いくらでもおもしろくなる要素はあると思うんです。例えばですが、家具をつくる時に木や鉄にお金がかかる。じゃあビニール袋で家具をつくってみようか? とか、そういう学生しか考えつかないような視点から、楽しさだったり、何かを見つけてほしいといつも思っています。極端な話、椅子1個つくっても何も変わらないんですけど、何かが少しだけ変わる可能性もあるじゃないですか。誰かの生活が少し良くなったり、ファッションだったらちょっと楽しくなったり。それによって喜んでくれる人たちがいる。そこがデザインの素晴らしさだし、デザインの力だっていうことは学生にすごく伝えたいですよね。

鈴木:基本的にはデザインって暮らしを良くすることですからね!

構成・文:開洋美 人物撮影:川瀬一絵

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)