1枚のスケッチから、“愛らしい”スピーカーが生まれるまで

––「Mモデル」のデザインプロセスについて教えてください。

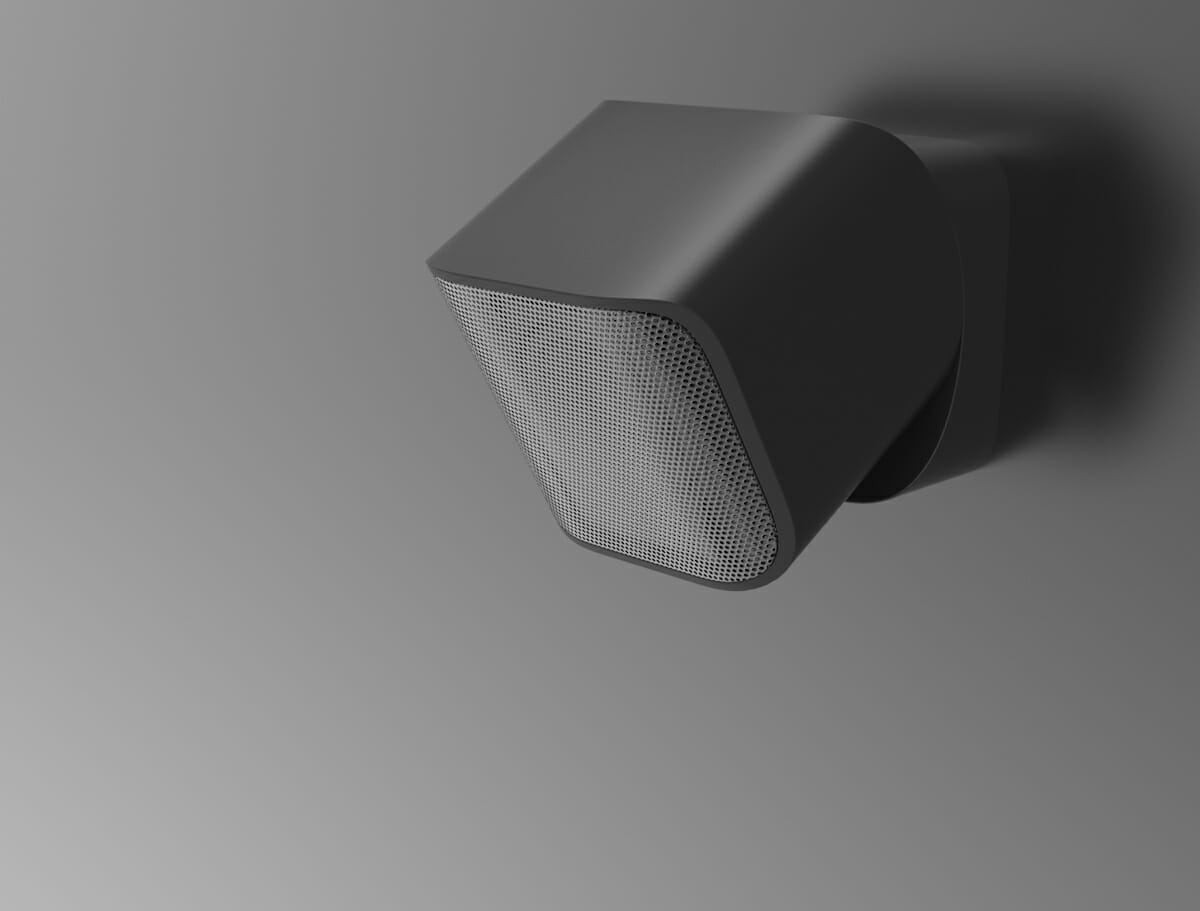

伊藤:「Fモデル」の約1年後に発売された「Mモデル」は、とにかく「コンパクト」を追求したモデルです。設備用スピーカーとして手のひらに収まるサイズはあまりないと思いますね。お店のオーナーやデザイナーはビジュアルを最優先して空間を設計することが多いので、完璧にデザインされた世界観の中で、スピーカーはそれを阻害する“じゃまもの”になりがちだと思います。そのためにも、できるだけ小さく目立たないスピーカーのニーズに答えたいと考えました。

アーメット:このプロジェクトでは、設備機器として機能的でありながらも筐体をより小さく、またよりシンプルに見せることで、レストランやバーなど、どんな店舗のインテリア空間にもなじむということが重要だと考えました。あらゆるインテリアになじませるため、メカニカルに見えがちな角や直線を極力なくし、丸みをもたせた有機的なフォルムを意識しました。

吉田:デザインのプロセスで、アーメットがたくさんアイデアスケッチを出してくれたんです。その中で、結果としてこのかたちで制作することに決まった彼のスケッチを見たときには、全員一致で惹かれたんですね。シンプルで、とても印象的で。このスケッチが出た時が開発のスタートではあるんですが、ある意味ゴールでもあったと思っています。

開発時のキースケッチ

伊藤:開発を進めるにあたっての雛形になるデザインのアイデアをキースケッチというのですが、それは最終的なデザインの要素が端的に描かれていて、みんなの心を掴んだスケッチなんです。今回の場合は、あのスケッチがキーとなりました。印象としてはサイコロみたいな、小さくて四角いものってある特有の印象感、愛らしさというのがありますよね。それが設備用スピーカーにあるのは、魅力的だなと思ったんですね。

アーメット:スピーカーとしての機能性と、天井や壁に取り付けて首を振るベース部分の機構を両立させることに苦労しましたね、試行錯誤の末、スピーカーのユニット部分の四角い形状と、ベース部分の丸い形状が少しずつ変形しながら滑らかに繋がっていく、トランスフォームのアイデアにたどり着きました。

伊藤:ベースの部分と回転する首の部分は、なかなかこのかたちにまとめるには彼も苦労していましたね。この部分はシビアにいろいろ試した結果として、円形から四角に変わるフォルムが生まれました。複雑な機構にはなっていますが、嫌味のないかたちになっていると思います。回転していても、根本の部分の傾き感がなく、少し会釈しているような愛らしさが出てくる。

吉田:通常は、一台で低音から高音までちゃんと出るスピーカーをつくろう、と考えます。ほとんど低音は出ないけど質のよい小型スピーカー、というのは少し変わった発想ですが、おなじラインアップのサブウーファーで低域はサポートすることができます。スピーカーは口径が小さくなるほど音が広がりやすくなる性質があり、このスピーカーから広がる音で満ちた空間はとても心地よく、BGMを自然に鳴らすには理想的なんです。つまり、音の視点から見ても、このコンパクトさは理にかなっているんですね。

楽器メーカーだからこそ実現できるスピーカーへ

––ヤマハのデザインには、曲線に特徴があるように感じます。

伊藤:デザインするにあたって、過度な色気や存在感を出すのはちょっとヤマハとは違うなと思いますね。ヤマハには、そういった暗黙のうちにデザインの方向性があるように思います。控えめではあるけれど、じっくりと見ればきちんと考えられていて、きれいだなと思えるような、そんなデザインを目指しています。

近藤:一般的に設備用スピーカーは、いわゆる工業製品らしいデザインが多いと思うんですね。それが好きなひとももちろんいると思うんですが、いち消費者視点から見ても、ヤマハの商品にはどこか曲線に特徴と魅力があると感じますね。楽器づくりの伝統からくる、曲面や曲線というものがあるかもしれません。

伊藤:大味なデザインは、遠目に見るとインパクトがあるんだけれど、近くで見ると粗いものもあると思うんですね。遠目からみたときのフォルムの美しさやインパクトも大事ですが、ヤマハでは近くでまじまじと眺めたときに、ディテールのきれいさ、質感、そういうところはすごく大事にしています。それは我々のポリシーでもあり、日本人が大事にするところでもありますね。私たちは、楽器づくりで培われたデザイン観があるので、スピーカーに関してもそのような視点を大事にしながら、音楽性に優れたスピーカーの魅力的な外観をつくっていきたいと思っています。

アーメット:ヤマハは楽器だけでなくスピーカーなど、音に関するあらゆるものをつくっているのがユニークですよね。オーディオ機器、音や音楽にかかわるあらゆるものをつくっている。開発している場所がひとつなので、それらが断絶しているわけではなく、自分が担当するプロジェクトのプロダクトだけではなくて、ほかの楽器や機器のデザインを身近に感じられる。それぞれがコネクトしていて、お互いのプロジェクトの状況が気軽に見聞きできて、アイデアが交換できる環境はとても大きいと思います。

伊藤:さきほどお話ししたヤマハのデザインフィロソフィーは、デザインするたびに社内で話しているわけでは決してないんです。デザイン研究所では、月に一回、今やっていることを全員に紹介するミーティングがあるので、ここで働くデザイナーはプレゼンテーションを見たあとに、気になったことを個別でやりとりしたりしているので、そういったことが活きているのかもしれませんね。

空間へのこだわりを、音のこだわりに

近藤:ヤマハのウェブサイトでは、商業空間のBGMに興味のあるオーナーさんやデザイナーさんのために、BGMシステムの見積もりのシミュレーションが簡単にできるオンラインツールを提供しています。また、空間づくりにこだわる素敵なオーナーさんの想いにフォーカスした事例ビデオも複数公開しています。

これらのツールやコンテンツをもって、ホテルやレストランといった大きな空間だけでなく、個人経営の小さなお店でも、心地よい音の空間づくりをお手伝いしていきたいですね。お店づくりにこだわりをもっているオーナーさんはたくさんいると思いますし、照明やインテリア、壁の色など細部までこだわっているお店こそ、音にこだわることの楽しさを伝えていきたいなと思っています。

アーメット:小さなカフェやショップ、バー、レストランなど、小さなスケールの店に向いているスピーカーだと思います。デザインするときも、そういった空間になじむことをゴールとしていたので、インテリアのスタイルや、壁の色に合わせて使っていただきたいですね。

近藤:今回ご紹介したスピーカーは、たとえば割烹料理屋やバーなどの空間にもなじむと思うんですよね。あとは美術館など、シックな空間にこのスピーカーがいてくれるといいなと思います。夢は広がりますね。

文:いまむられいこ 撮影:中川良輔 取材・編集:堀合俊博

ヤマハ 店舗用BGMスピーカーシステム

https://jp.yamaha.com/products/contents/proaudio/bgm/index.html

- 1

- 2

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)