いまの活動へと導いてくれた「小人たち」

――鬼頭さんの肩書きは「日本画家/イラストレーター」ですが、いまのようなスタイルで活動するようになった経緯を教えてください。

大学に入学した時点では、作家になろうとはあまり思っていなかったんですけど、大学3年生になった時にまわりが就活をはじめていくなかで、自分の道を何かしら決めなくてはいけないという時にすごく悩んでしまって……。日本画を勉強しているけども、誰に見せるでもなくいろんなイラスト的なものも描いていたので、私は一体どうしたいのかなみたいな(笑)。

そんな時に日本画で植物を描く授業があって、ふと趣味で描いていた女の子のイラスト、通称「小人」をちょこっとその植物に足してみたら、それがすごくしっくりきて。その時に「あ、これでもいいのかも」と思いました。イラスト的ないろんな表現と日本画を別に分けて考える必要もないんだなって。日本画でもゆるくて可愛らしい表現は昔からたくさんありましたし。将来について迷っていた時に、「小人」が導いてくれるようなかたちでひょっこり現れて助けてくれた感じがしましたね。

鬼頭祈さん

――ちなみに小人たちの性格とかのキャラクター設定はあるんですか?

自分の中では、だいたい昆虫とか鳥だったりくらいの知能というか、自我を持っている子たちかなと思っています。妖怪とか精霊みたいな存在かもしれないですね。ちょっと日常に現れるあちら側というか、異界が顔を出す感じというか(笑)。

――制作時によく使っている道具などを教えてください

雑誌の挿絵などの時はコピー用紙に筆ペンが多いですね。鉛筆で下書きして、筆ペンで線で描いて、それをスキャンしてデジタルで着彩することがほとんどです。パキッとした着彩を求められる時はコピー用紙に描きますが、水彩のタッチを求められる場合は水彩紙に墨で描いています。カラーの筆ペンや、顔彩(日本画用の固形水彩絵具)もよく使います。

イラストレーターの方だと、線もデジタルということが多いと思うんですけれども、私はデジタルで良い線を引けないたちで……。PCでの作業だと1回戻るということができますけど、筆ペンだと戻ることができないので、そこで生まれる緊張感のある線が私は好きなんですね。

絵画の作品の場合は、まったくプロセスが変わってきます。最初に和紙を張るというところからはじめて、そこから別の紙に完璧に絵を描いてから、トレーシングペーパーでトレースして、さらにそこからチャコペーパーで和紙のパネルに写して……そこでやっと墨を摺って、絵の具で描くという工程になりますね。

制作の軸は日本画、昔の絵師の姿勢にならいたい

――作家としての活動とクライアントワークスの割合はどのくらいですか?

気持ちとしては半分半分くらいな感じですね。制作の軸は絵画にあると自分では思っていまして、あくまでもイラストというよりは、日本画というスタンスで活動しています。日本画の歴史を辿っていくと、特に室町時代の絵巻に「築島物語絵巻」や「松姫物語絵巻」という、悲しい物語を敢えてゆるいタッチで描いた絵巻があります。これはゆるかわイラストの系譜だと思っています(笑)。 また、日本の絵師たちは、屏風や絵巻などクライアントワークをこなしつつ、絵師自身の関心のある題材を追求してきました。そういう日本の絵師たちの姿勢にならっていくのがおもしろいかなって。だから、あえて日本画とイラストを分けずに、軽々描くスタイルがいまは楽しいです。

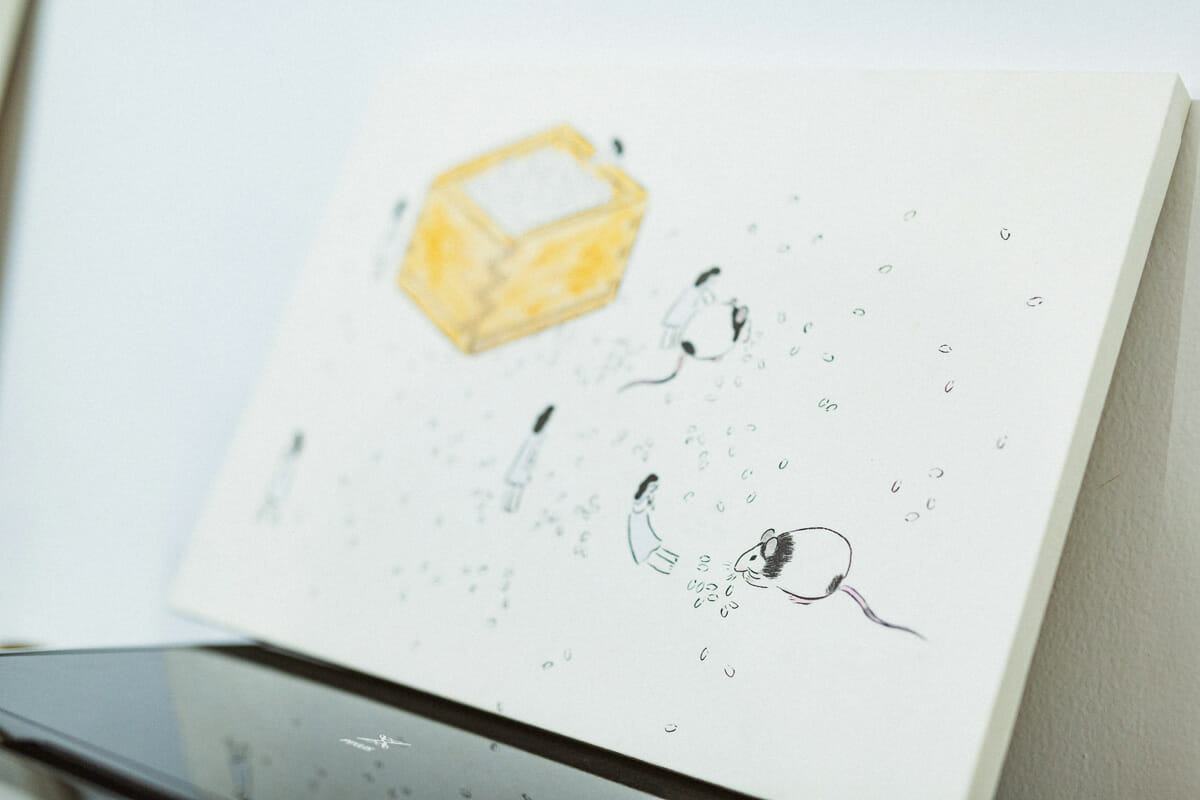

鬼頭さんが飼っているパンダマウスの「つるちゃん」

「つるちゃん」は鬼頭さんの作品にも登場する

――さまざまなコラボレーショングッズも手がけられていますが、最近はどういうジャンルとのお仕事が増えましたか?

最近ではアニメ系とのコラボですね。単純に比べられるものではないと思うんですけれども、芸術とか絵画よりも圧倒的にアニメとかマンガの方が、たくさんの人が楽しんでいますし、海外の人にも受け入れられています。そういうところに、日本画のエッセンスを取り込んだ自分の絵が、いろんな人の手に渡っていくのはものすごく嬉しいことです。

――3月には台湾でも個展をされましたね。どのようなイメージで展示空間をつくられたんですか?

いつも、展示する場所だったり、ギャラリーの雰囲気から、個展のテーマを決めることが多いです。台湾で行った「鬼頭祈個展」は、会場の「小器藝廊(xiaoqi+g)」が普段は器を扱っているギャラリーだったので、器と小人だったりとか、民芸と小人をテーマにしようというのを思いついて、そこから制作をはじめました。

台湾の「小器藝廊(xiaoqi+g)」で行なわれた「鬼頭祈個展」 ©xiaoqigallery+g

――台湾に行かれたのは初めてだったんですか?

2回目です。思っていた以上に、私のことを知ってくださっている方がいて、届いているんだってことにすごくびっくりしました。ルートはみんなさまざまで、それこそアニメグッズを身につけて着て来てくださる方や、日本の可愛いイラストが好きっていう女の子たちもいました。いろんなところから知ってくれているんだなっていう感じがしましたね。

――なにか印象的なコメントなどはありましたか?

いつも展示の時には、お客さまの好きなモチーフと小人になったお客さまが寄り添った様子を描くという、似顔絵イベントをしてまして、今回も台湾では2日間やらせていただきました。そこに、クジラの研究をしているというお客さまがいらっしゃって、それでお客さまがクジラに乗っている絵を描いたら、すごく泣いて喜んでくださって、「これは私の夢だ」という風に言ってくださいました。日本だとあんまりこういうことがないなあと思って。こんなにも感動してくただことが嬉しかったですね。日本では絵画をぱっと買うというのはなかなかないと思うんですけども、台湾には絵画を買うという文化が根づいているのか、作品もたくさん買っていただきました。すごくいい場所だったのでまた行きたいですね。

ノスタルジアを感じさせる、キラキラした「なつやすみ」の思い出をカタチに

人気クリエイターがアパレルブランド「メルロー」のシーズンテーマを解釈して商品化する、コラボレーションシリーズも第2弾。「ノスタルジア」という春夏テーマを、鬼頭さんはどのように解釈していったのか?

鬼頭祈×メルロー。「なつやすみ」をモチーフに、夏のコレクションをデザイン

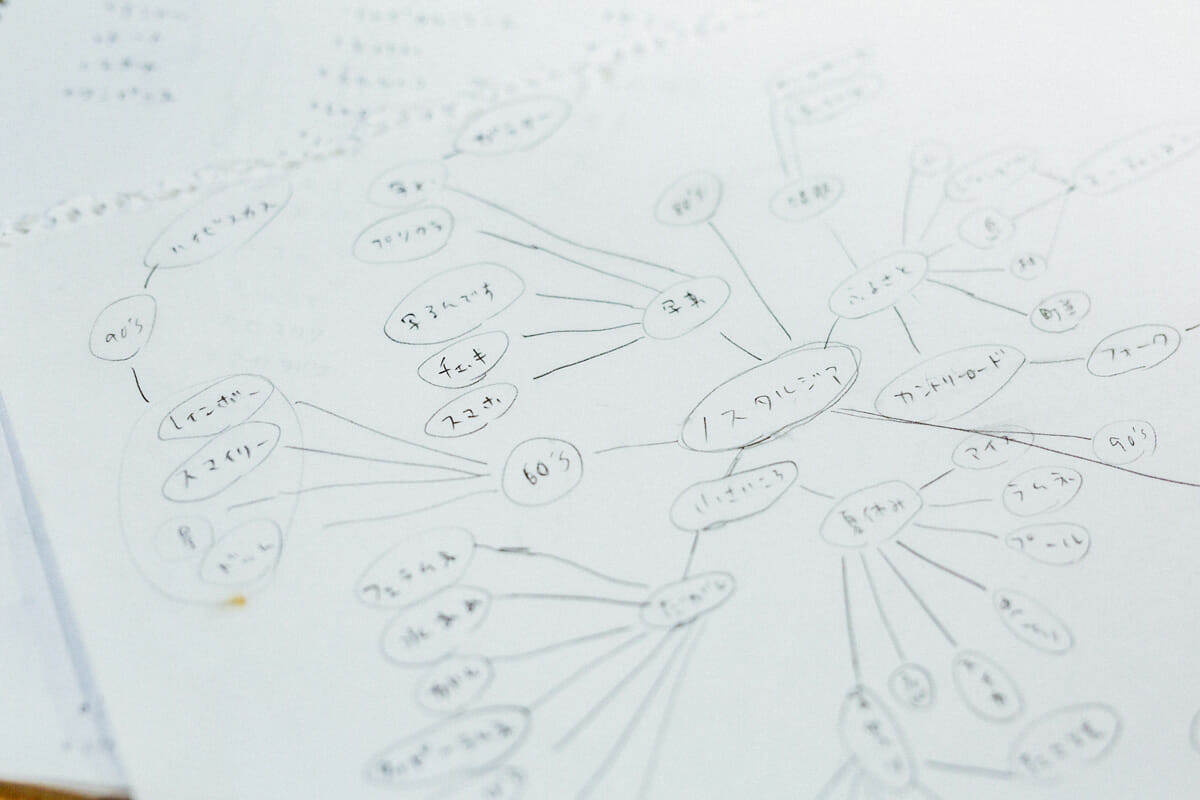

今回のメルローさんとのお仕事は自由度が高いので、最初は「ノスタルジアって?」とか「夏と言えば?」という問いかけからキーワードをたくさん書いて、それにプラスして手を動かしてどんどん描いていきました。

時系列的には、まず「ノスタルジア」と聞いて何が思い浮かぶかなというのをいろいろ出しました。「なつやすみ」はこの時点で出てきていて、あと「縄文時代」とかもありますね(笑)。こういうのを出しているうちに、やっぱり方向性は「なつやすみ」ぽいなという風に思い、ざっくりなカタチにしていきました。小学生の時の夏休みを思い出すとすごくキラキラしてて、そういった時間は大人になるとなかなか過ごせないって思うんですけど、でもこの服を着ている時はちょっとバカンス気分になってくれればいいなっていう想いがありますね。

――最終的なアイテムへの落とし込みはどのようにイメージされましたか?

最終的にお洋服がどういうカタチになるのかはあまり考えませんでした。と言うのも、今回はメルローさんという心強いプロがいらっしゃるので、最終形態を想像するよりもこちらは遊ばせていただこうかなという風に思いまして(笑)。自由に、いつもより弾けるような気持ちで取り組みました。普段は自分のグッズをつくるとなると、自分でパターンを組むのですが、せっかくメルローさんと一緒にやらせていただくので、自分の描いたものをデザイナーさんがどう料理されるのかが楽しみでもあったので、かなり自由に発想させていただきました。

「大人の可愛らしさを自分なりに楽しむ女性へ」。ユニークな北欧テイストのオリジナルテキスタイル製品や、ディティール、形にもこだわったアイテムで、お洒落の中にユーモアを提案しているレディスファッションブランド「merlot」

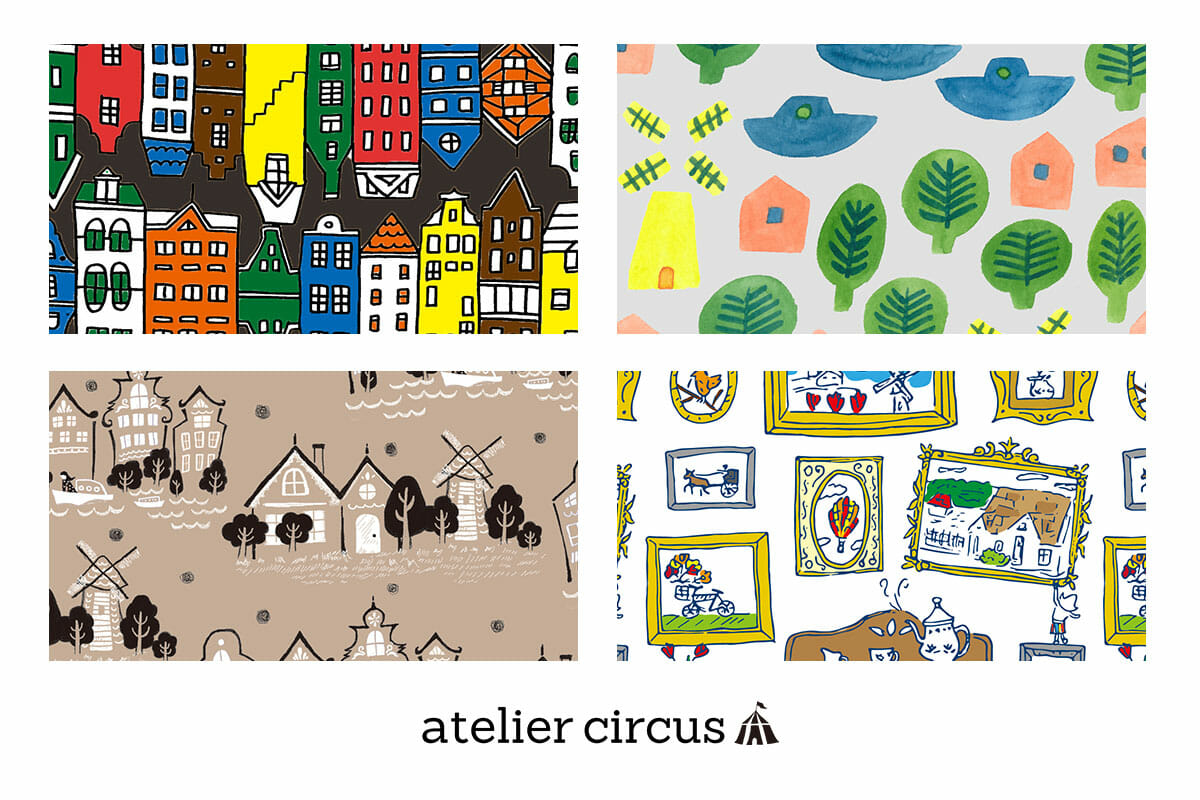

「merlot」が主催するコンペサイト「アトリエサーカス」。同サイトでは定期的に複数のコンペを行い、作品を募集し入賞した作品はmerlotで商品化・販売される。2017年10月~2018年1月の期間は、鬼頭さん同様“ノスタルジア”をテーマにコンペを開催。画像は実際に同コンペにて採用された4作品

――特におもしろい仕上がりになったなと思うアイテムは?

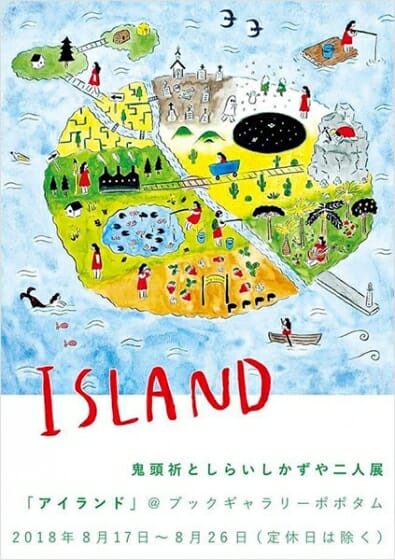

金魚柄のワンピースですかね。絵の具そのままの鮮やかな色が出ていて、なかなかない柄だと思います。私の絵は「間」というか、絵を見ている人が入り込みやすい「余地」とか「すきま」を大事にしているので、そのへんがうまくお洋服とマッチしたのかもしれません。夏のちょっとしたお出かけはもちろん、色合いが浴衣っぽいので夏祭りとかにもすごく合うと思います。この夏に2人展を予定しているので、こちらのワンピースを着て在廊したいなあと思います。

チェック生地の上からイラストをプリントした、SUMMER HOMEWORK総柄ブラウスも着心地が良かったです。パンツにもスカートにも合わせやすくて、よくよく見るといろんなモチーフが潜んでいる楽しいアイテムになりましたね。

淡く柔らかな印象の総柄アイテムや、シンプルなワンプリントアイテム、鬼頭さんの作品ではおなじみの小人刺繍キャップなど幅広く展開(全6アイテム)

鬼頭さんもイチオシの「金魚柄ワンピース」。水彩のにじみをそのまま生かしたデジタルプリントで作成。夏にピッタリの爽やかなアイテムに。

――ちなみにSNSはどのように活用されていますか?

私自身は「インスタ映え」とかをあまり気にせず自由に使っている感じですね。反応を気にして、一喜一憂するのはあまり性に合っていないので……。お仕事を紹介するにしても、写真のなかに「小人」を登場させたりして、私が裏方で小人が運営みたいな気分でやっています(笑)。

――今後はどういうお仕事に取り組んでいきたいですか?あと、野望とかもあったりしますか?

やりたいことはたくさんあります!海外での発表もたくさんしたいですし。いま関心があるのは絵本ですね。いまも進んでいる企画がいくつかあるんですけども、お話から考えられるのがすごくおもしろくて、絵本にもこれから力を入れていきたいと思っています。基本的には子どもが喜んでくれるのが一番なので、「この表現で子どもはわかるだろうか?」とか、「自分が4歳だったらこれは楽しいかな?」と、ふだんの仕事よりもじっくり考えてますね。

野望としては、やなせたかしさんの「香美市立やなせたかし記念館」みたいに、美術館とテーマパークが一緒になった「いのりーランド」みたいな、絵本から派生したおもしろ空間がつくれたら良いですね(笑)。おばあちゃんになった時にできたら楽しいだろうなって。

取材・文:瀬尾陽(JDN) 撮影:寺島由里佳

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)