ただ漠然とデザイナーになりたかった。紆余曲折があった学生時代

――まずは、いまのお仕事を目指したきっかけから教えてください。

小さい時から絵を描くのが好きで、授業中にずっと落書きとかをしていて、将来は絵を描く仕事に就きたいと何となく考えていました。高校ではラグビー部を3年生で引退した後に美術部に入りました。まわりに美大を志すような人がいなかったので情報がなく、半年くらい試験勉強のためにデッサンをしてたんですけど、当然まるでダメで(苦笑)。

現役では美大に落ちてしまったので、浪人して地元の公立の大学に行きました。特にデザイナーになるための活動をするわけでもなく、なんとなく大学生活を過ごしてました。でも、3年生になったときのゼミ選びの段階で、やっぱりデザイン職に就きたいなと思って、過去に桑沢デザイン研究所(以下、桑沢)でメディア論を教えていた先生がいたので、桑沢の話をいろいろ聞かせてもらいました。

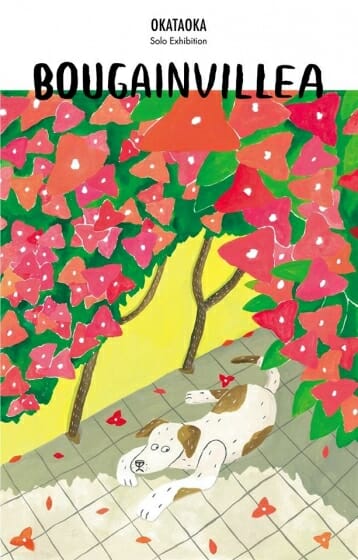

オカタオカさん

いま考えるとどうってことないんですけど、1浪して大学に入ってから、また美大を受け直すのって、当時は果てしない道のりに思えましたね。それで桑沢の夜間部だったら2年間なのでちょうどいいかなと、大学を卒業後に改めて桑沢に入学しました。

――学生時代に憧れていたデザイナーはいたんですか?

実はそういうのは全然なくて。良くも悪くも何も知らなかったので。ただ漠然とそういう職業がいいなと思ってました。音楽はよく聞いていたんですけど、このデザイナーが好きとかは特になかったですよね。

――いまのような作風になったのはどういう経緯からですか?

ちょっと話が戻るんですけど、大学3〜4年の頃にヒッピーカルチャーに興味があったので、インドやタイにバックパッカーとして訪れて、向こうの絵画とかに影響を受けて真似していました。いろんなイラストレーターを知ったのは桑沢に入ってからです。100%オレンジさんとかアボット奥谷さんとかに影響を受けて、カートゥーンっぽい二頭身の絵を最初は描いていたんですよ。

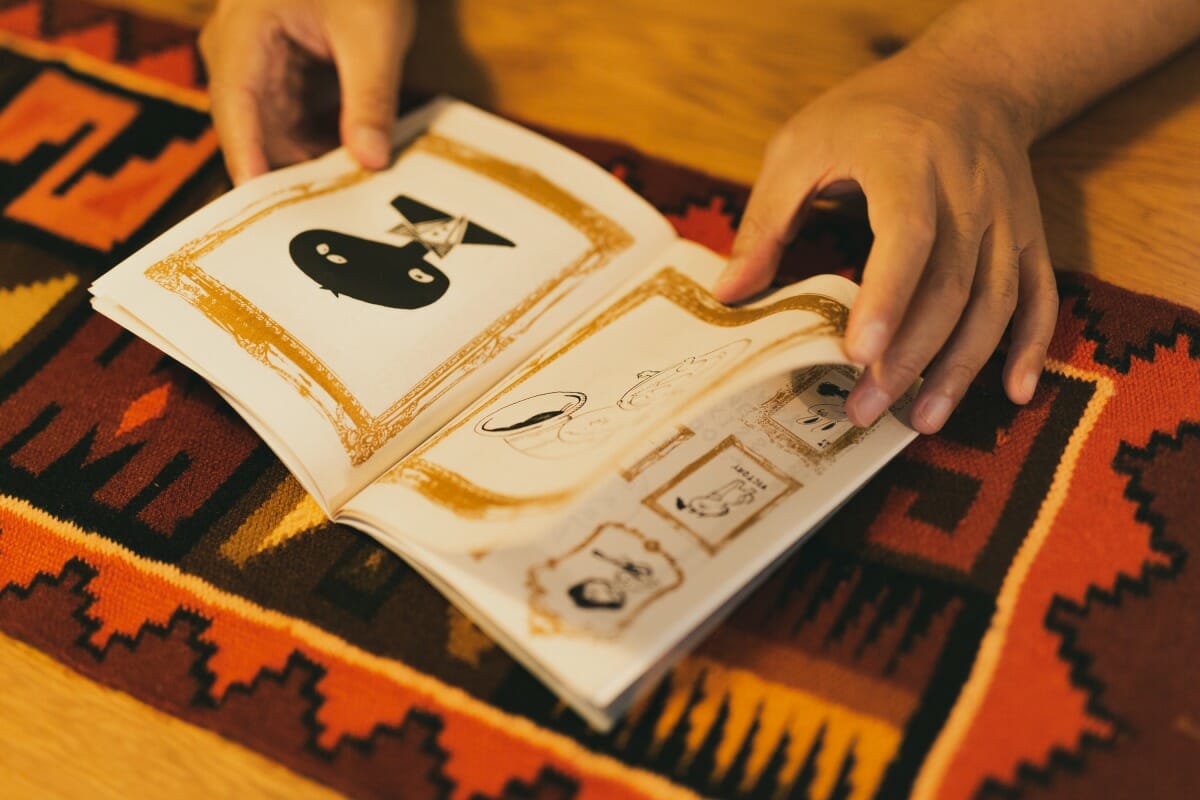

オカタオカさんが学生時代に制作したZINE

――バックパッカーの経験は、いまのオカタオカさんを形づくることに影響を与えましたか?

たぶんそうですね。いまは西海岸のカルチャーがすごい好きなんですけど、そこから巡り巡るとヒッピーカルチャーにたどり着くじゃないですか。昔から旅は好きでいろいろな国に行っていて、この間はメキシコとキューバに行ってきました。旅行記をZINEにするのはライフワークにしていきたいですね。

自身の旅の経験を旅行記的にまとめたZINEも数多く制作している

「ただ寝ているだけじゃない」、熊は自身を投影したモチーフ

――オカタオカさんの作品は動物のモチーフが多いですよね。

そうですね。動物をちゃんと描きはじめたのは、たぶん桑沢卒業前後くらいです。この頃は二頭身っぽいイラストにも飽きちゃって、ちゃんと頭身がしっかりしている人物を描きたいと思うようになっていました。二頭身だとなかなかイメージを形にできなかったのですが、普通の頭身の人間を描くようになったら、動物のフォルムもしっくりくるようになってきました。もともと動物好きだったというのもあって、そこから動物を描く方が楽しくなってきちゃいましたね(笑)。あと、全然仕事がなかった時期に、家で1日中『アニマルプラネット』を見てたんですよ。その影響もかなりありますね。めちゃめちゃ廃人状態でしたけど(笑)。

――動物モチーフの洋服もよく着られていますが、見つけると買わずにはいられない感じですか?

買わずにはいられないんですけど、だいぶ抑えるようにしています(笑)。以前はとりあえず買っておくかという感じだったんですけど、最近は「これだ!」っていうものだけにしています。

この日も動物Tシャツを着用

――ちなみに好きな動物は?

熊はもちろん好きなんですけど、オーソドックスに犬ですね。3年前に、名古屋の書店『ON READING』で開いた個展のタイトルが「NOT ONLY SLEEPING」、直訳すると「ただ寝ているだけじゃない」という意味なのですが、その時に初めて「冬眠」を題材にしました。「冬眠」って聞くとただただ眠って、起きたら春が来てるっていうようなイメージかもしれないですけど、実際に熊からしたら生死を彷徨うような厳しい状況だと思うんですよね。僕はわりと昔からマイペースだとか、ワンテンポ遅いとか言われてきました。熊に対しては自己投影じゃないですけど、そういう部分でけっこう思い入れがある動物ですね。

――実際にどのように描き進めていくんですか?

コピー用紙になんとなく描いていって、それを繰り返していくうちにカタチになっていく感じですかね。いきなり何かが降りてくるみたいなことはないですね。絵の具はアクリルガッシュがほとんどです。着彩はいつもユザワヤのトールペイント用の筆を使っています。安くて、けっこう描き心地がいいんですよ。トールペイントっておばさまの趣味というイメージがあったのですが、すごく安いのでまとめ買いしてます。

――オカタオカさんの作品は色使いも特徴的ですよね。

実は色にはめちゃくちゃ苦手意識があったんです。色をたくさん使うとごちゃっとしてしまって……。昔のイラストに淡色系が多いのはそういう理由からです。でも、自分の世界観を表現するうえで色が欲しいと迷っていた時に、桑沢の大先輩の小田島等さんに「色が全然わからないんです」って相談したんです。そしたら小田島さんは「別に色とかいらないんじゃない?」みたいな返事しかくれなくて……(笑)。でも、小田島さんには考え方の部分ですごい影響を受けているから相談して良かったですね。自分の好きな色をちゃんと整理して、その中で構成していくというのを繰り返しやってきた結果、いまのような色合いになっています。最近では色の組み合わせのイメージが頭の中でできているので、着彩の時にそのイメージから色を持ってきてカタチにしているんだと思います。

――作家活動とクライアントワーク、それぞれで大事にしていることはありますか?

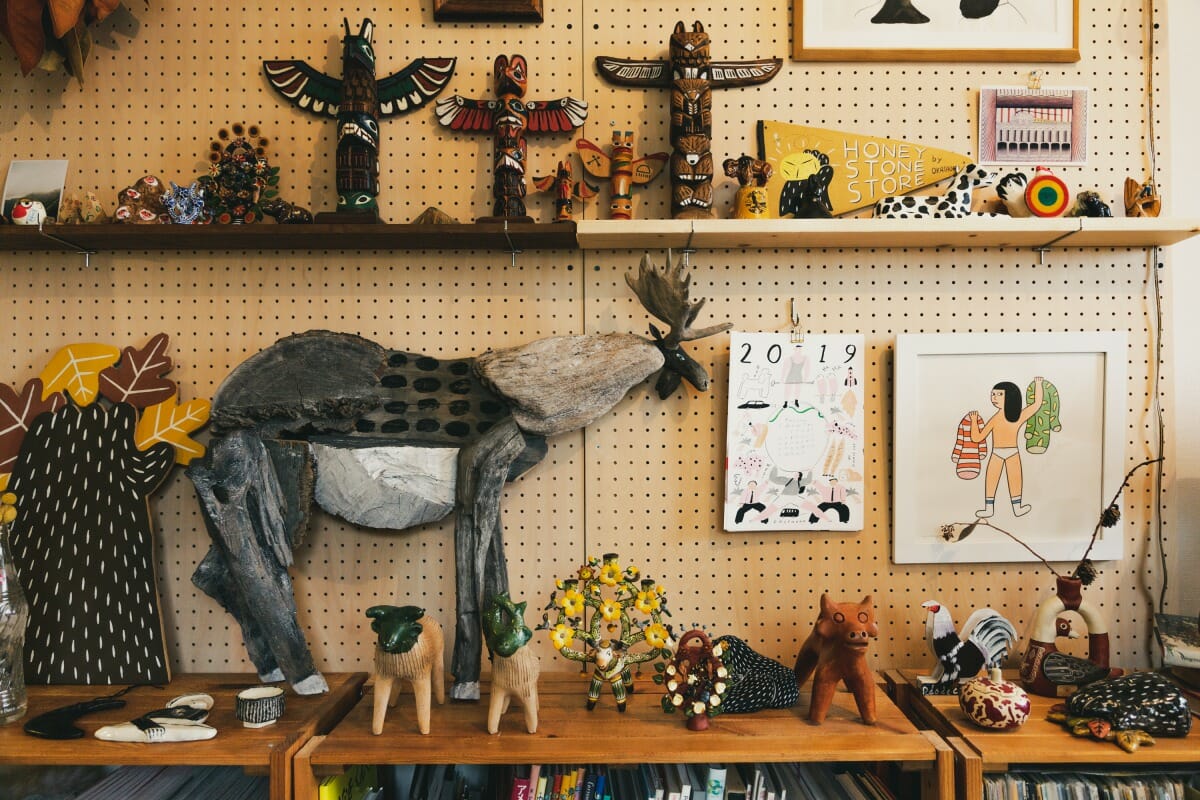

クライアントからのオーダーは、こういうシチュエーションで何々をしていて……とけっこう決まっていることが多いので、そのオーダーを素直に受け取って描いています。作家活動に関しては、ほぼ毎回新しい表現には取り組んでいるかも知れませんね。陶器とか木彫りとか、イラストだけでなく立体もつくるんですけど、それも仕事になったらいいなって、ふんわり思っていて。もちろん全部興味があってやってるんですけど、どうしても平面だけを繰り返していると、自分の中では広がらない感じがあって。やって後悔することってないと思うので、展示ではいろんなことに挑戦するようにしています。

――イラストと立体物では、つくり方に意識の違いはあるんですか?

あまりないですね。シームレスというか、無理しないでつくっている感覚があるかもしれないですね。背伸びしてもしょうがないことにある時点で気づきました。

――お店のロゴマークなどを手がけられることも多いと思いますが、そういうお仕事はどういう縁で?

昔、新宿御苑の「curry 草枕」でちょっとだけバイトをしていて、幡ヶ谷の「ウミネコカレー」で店主をしている古里おさむさんも当時働いてたんですよ。僕はもともと「ウミネコサウンズ」(古里おさむのバンド)のファンだったので、「ウミネコサウンズの人がいる!」って驚きました(笑)。それから古里さんと仲良くなって、「ウミネコカレー」まわりのアートワークを手がけるようになりました。それがあって、周囲が僕に対してカレーのイメージを持つようになり、飲食店のロゴマークなどのお仕事も増えましたね。

動物たちが勉強する…!?オカタオカ的「アカデミア」の解釈

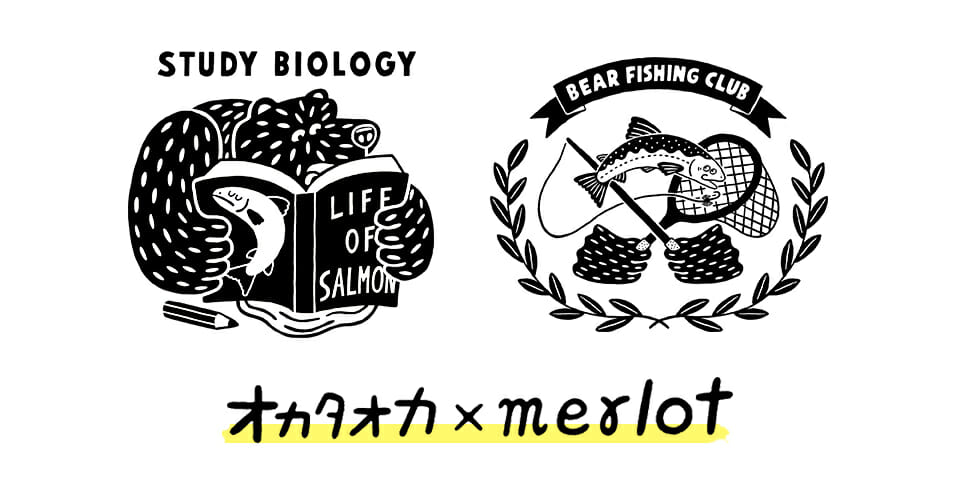

人気クリエイターがアパレルブランド「メルロー」のシーズンテーマを解釈して商品化する、コラボレーションシリーズも第3弾。「アカデミア」というテーマを、オカタオカさんはどのように解釈していったのか?

オカタオカ×メルロー。動物たちの学園生活をモチーフに、秋冬のコレクションをデザイン

――今回のテーマ「アカデミア」から、どのようにイメージしてつくっていきましたか?

最初に「アカデミア」と聞いた時にはどう取り掛かっていいかわからなくて。普通にGoogleとかでイメージ検索したりして、自分の得意な方を持っていこうと思った時に、熊が本を読んでいるラフをいくつか描いていきました。ちょっと細かいんですけど、鮭の生態の本を読んでいる設定にして、生物の勉強をしていることにしました。あとは、なんとなくテニスラケットのイメージもあったので、フライフィッシングの網に似ているなとか思って、徐々にカタチになってきました。

――オカタオカさんがやっていたラグビーも「アカデミア」のイメージがありますね。

そうですね。ラグビーがあってもよかったなあ(笑)。

――改めて仕上がりを見ての感想は?

買いやすい価格帯ですし、普段使いしやすい感じだと思うので、ざっくり着てもらえたら嬉しいですね。それこそキャンプとかアウトドアで着てもらえたらというイメージはありました。やっぱり1番テンションが上がったのはニットですね。ニットの網の表現は、原画のタッチとは全然違うんですけど、あの少し粗い感じが可愛いですよね。僕も欲しいですねー。

鮭の生態図鑑を読んでヨダレを垂らす熊を、ざっくりとした編みで表現したニットトップス

動物たちの山での様子が細かく描かれていた総柄のエプロンワンピース

今回はある程度、メルローのターゲットである若い女性をイメージしているんですけど、普段はそこまであまり考えてなくて、自分が欲しいものをつくることが多いですね。もともと、なぜか女性のファンの方が多くて、展示会に来てくださるのも女性の方が多いですし。Instagramのフォロワーも7割が女性ですしね。男の子が好むモチーフが多いと思うのですが、どうしてなんですかね(笑)。

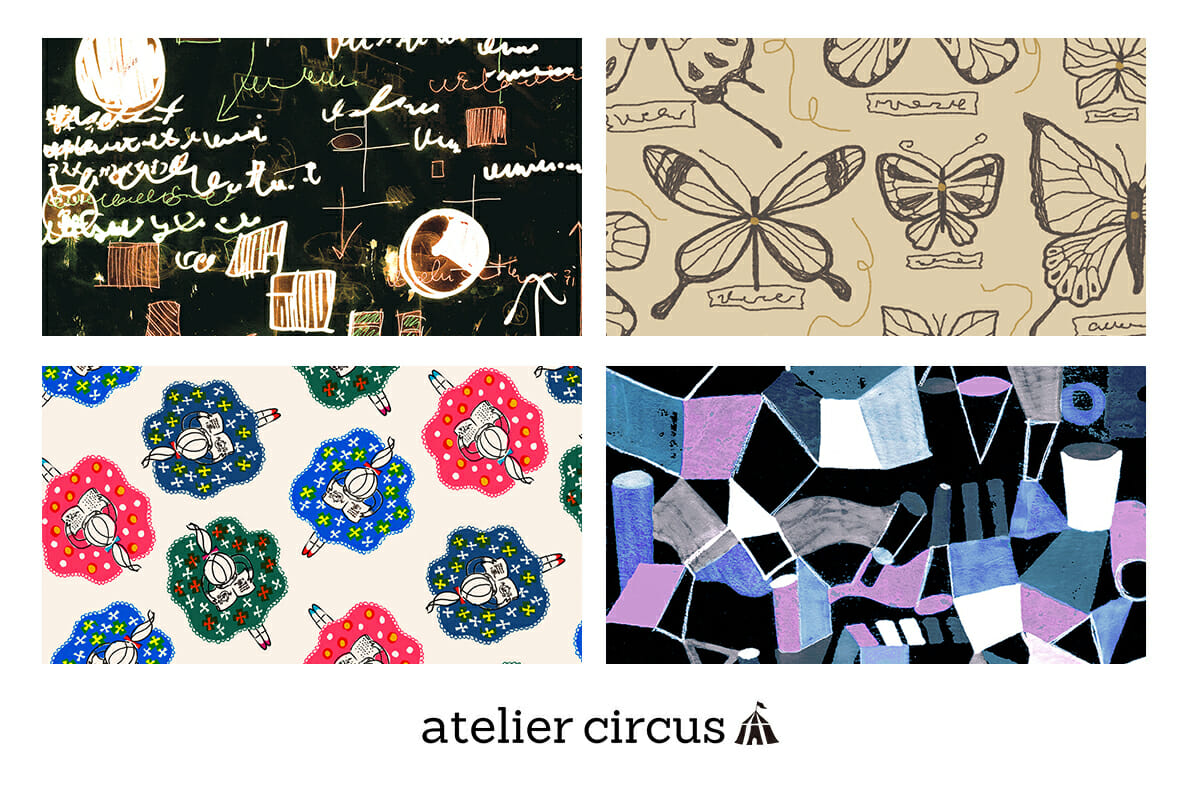

「大人の可愛らしさを自分なりに楽しむ女性へ」。ユニークな北欧テイストのオリジナルテキスタイル製品や、ディティール、形にもこだわったアイテムで、お洒落の中にユーモアを提案しているレディスファッションブランド「merlot」

「merlot」が主催するコンペサイト「アトリエサーカス」。同サイトでは定期的に複数のコンペを行い、作品を募集し入賞した作品はmerlotで商品化・販売される。画像は実際に同サイトのコンペ「アカデミア」にて採用された4作品

いつかはお店も?表現はイラストだけに限定しない

――最後に、今後取り組んでいきたいことを教えてください

やっぱり絵本はやっていきたいですね。けっこう古本屋で絵本を買うことがあるんですけど、絵本にはすごく普遍性を感じるんです。イラストは流行商売じゃないですけど、その時々に流行っているモチーフがあるんですね。でも、5年後10年後を考えた時に、どうなっているんだろうっていうのはよく考えます。

でも、絵本はスタイルを変えずにやり続けても、ちゃんと内容さえ良ければ、5年とか10年経っても読んでもらえる。そういうところがすごいいいなと思って。繰り返し読み継がれていくっていうのが魅力的ですよね。

写真家・若木信吾さんが立ち上げた絵本レーベル『若芽舎』から発売された、オカタオカさんが作画・原作を書き下ろした絵本『しんまいぐま』

10年後もイラストレーターという肩書きで活動しているのか気になるところで。これからの活動をイラストだけに限定したくないというのがあるので、自分の仕事を紹介するうえでの良い呼び方がほしいですね。旅して絵を描いて、ちょっとした文章を書くとか、そういう仕事もできたらいいなと思っているし、それこそお店とかもやってみたいですね、何のお店かはまだわからないんですけど(笑)。

取材・文:瀬尾陽(JDN) 撮影:寺島由里佳

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)