こんにちは、佐藤ねじと申します。デザイナー・プランナーとして活動しています。ここでは、僕の偏った「変な」発想法をシリーズ化して、ご紹介したいと思います。4回目となる今回は「コンテンツの賞味期限」発想法。バズバズしなきゃいけないデジタルコンテンツの世界で、正気を保つために、僕が愛用している考え方です。

デジタルコンテンツの消費速度が早すぎる

昔に比べて、僕たちは膨大な量の情報を浴びるようになりました。良質な動画・WEBサイト・記事などのコンテンツを見て、いいねしたり、シェアしたり、保存したり、日々忙しくスマホを触っています。

しかし、同時に話題になったコンテンツの消費速度もすごく早い時代です。頑張って作ったコンテンツが運良く話題になっても、翌日にはもう別の話題に移ってしまいます。1日もてばいい方で、半日くらいで火が消えてしまうこともしばしば。

そんなペースでコンテンツを消費していくから、心に残るコンテンツというものが、意外に少ない気がします。好きなWEBサイトを10個あげてくださいと言われると、最近のものより、中村勇吾さんが手がけた昔の作品とか、印象深かったものがパッと出てきてしまいます。最近だって、面白いものをたくさん見ているはずなのに……。

特にインターネットの世界は、コンテンツが早いサイクルで消費されていくことが前提となっている感じがします。何かサービスやコンテンツをリリースして、1週間たいした反応がなければ、そのコンテンツはそんなにバズらなかったというハンコが押されてしまうような。「今年はヒットしなかったけど、来年ヒットすればいいよ」という、ゆっくりした考え方でコンテンツを作ることはまずないように思います。

コンテンツの賞味期限

一方、アートの世界で、リリースして1週間で作品の良し悪しをジャッジするということは、ほとんどないと思います。一概には言えませんが、長く残ることを前提にしているものがたくさんある。少なくとも、今年の流行に追われて作品をつくるようなことが主流ではないと思います。それに対してデジタルコンテンツは、数週間先くらいまでのことを考えて作られているような気がします。

これはどっちがイイ悪いという話ではなく、作品の評価にはリリースしてからの時間が関係しているということです。

僕はこれを「コンテンツの賞味期限」と読んでいます。

この賞味期限をいじったプランをすることで、別の発想の作品ができるのではないかと。前置きが長くなってしまいましたが、これが今回の発想法です。

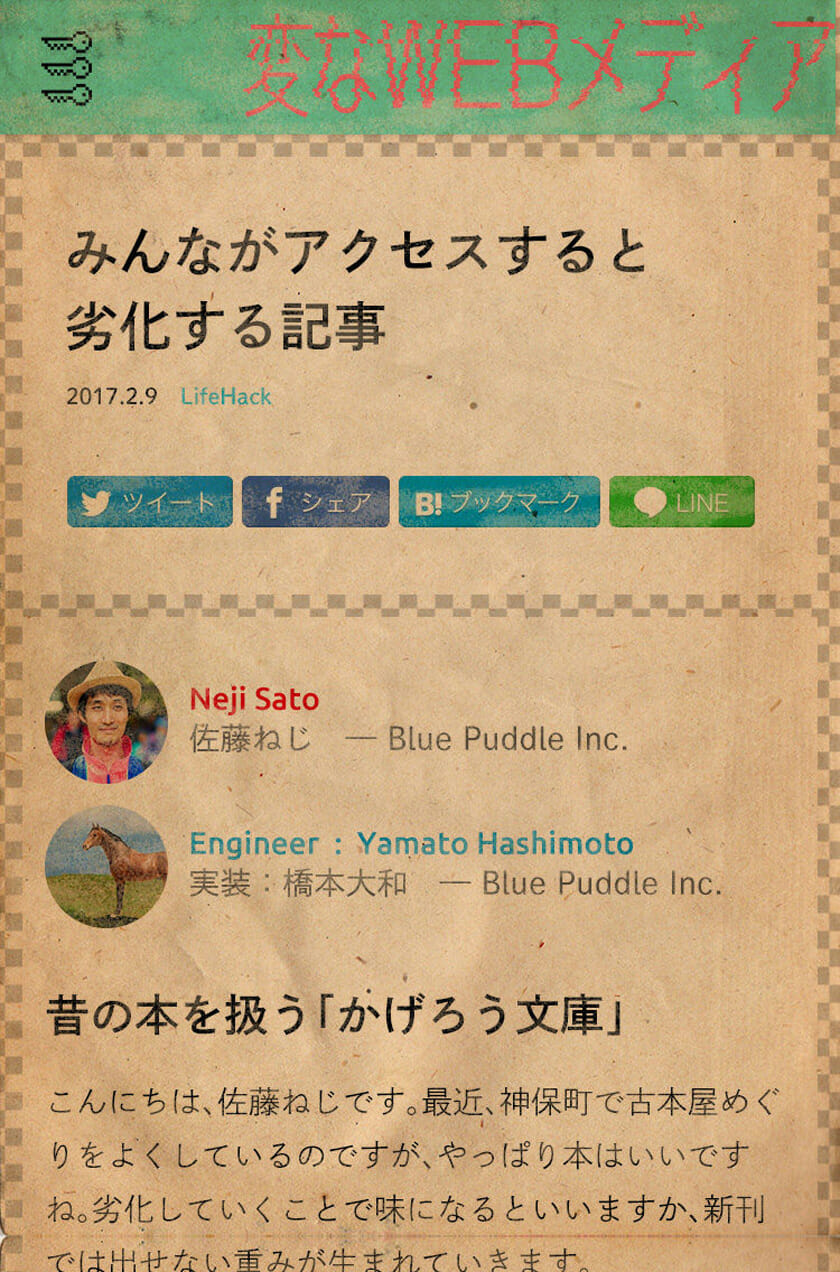

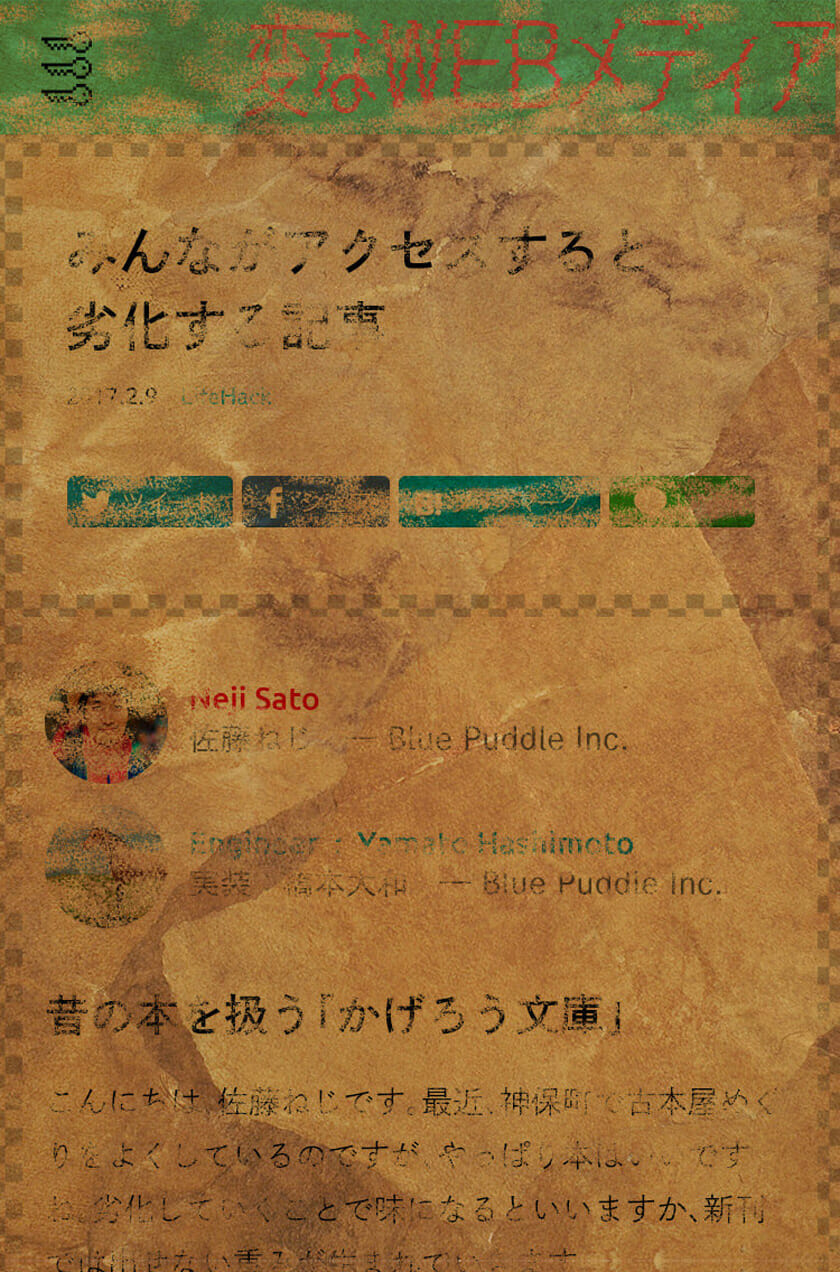

劣化するWEB

仮にWEBコンテンツの賞味期限が1週間だとしたら、それを1年とか10年という単位に引き上げて考えてみると、どんな作品ができるのでしょうか。この考え方から作った事例がこちらです。

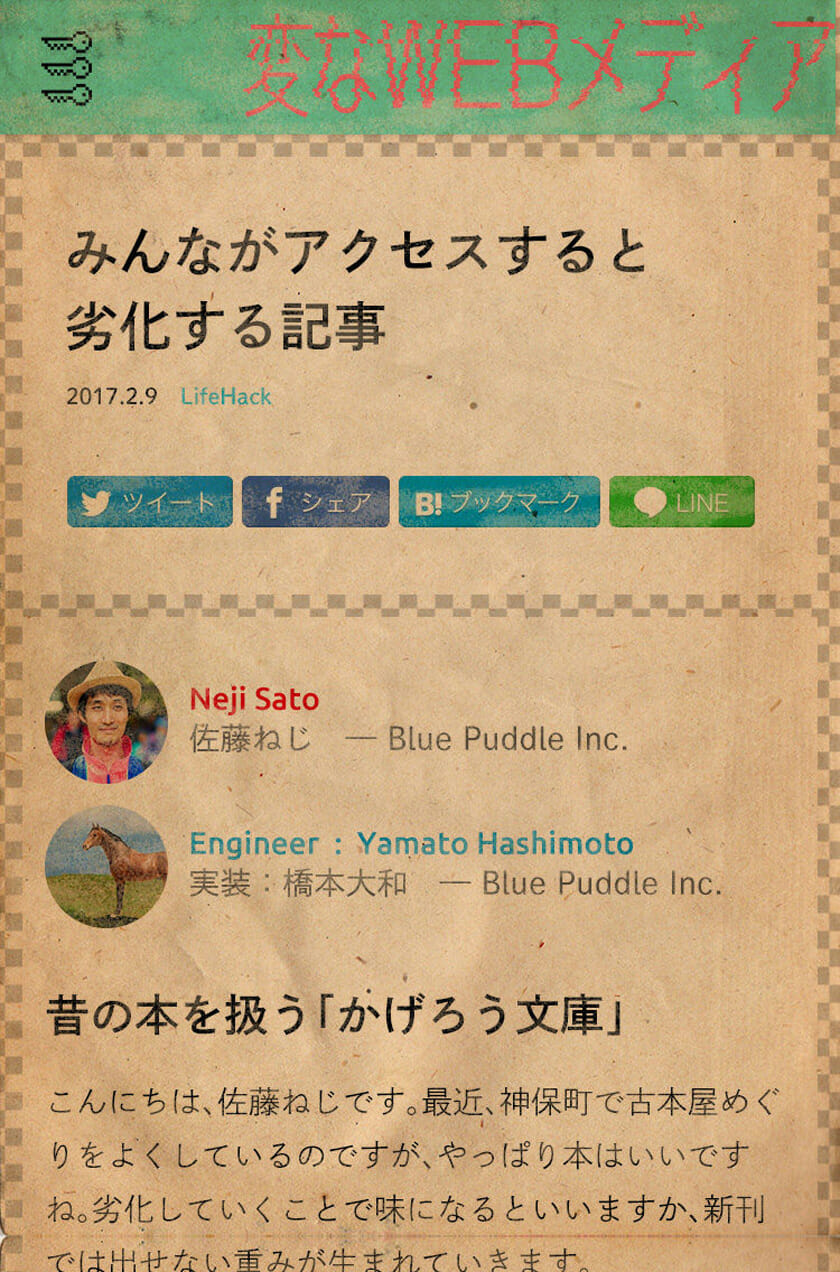

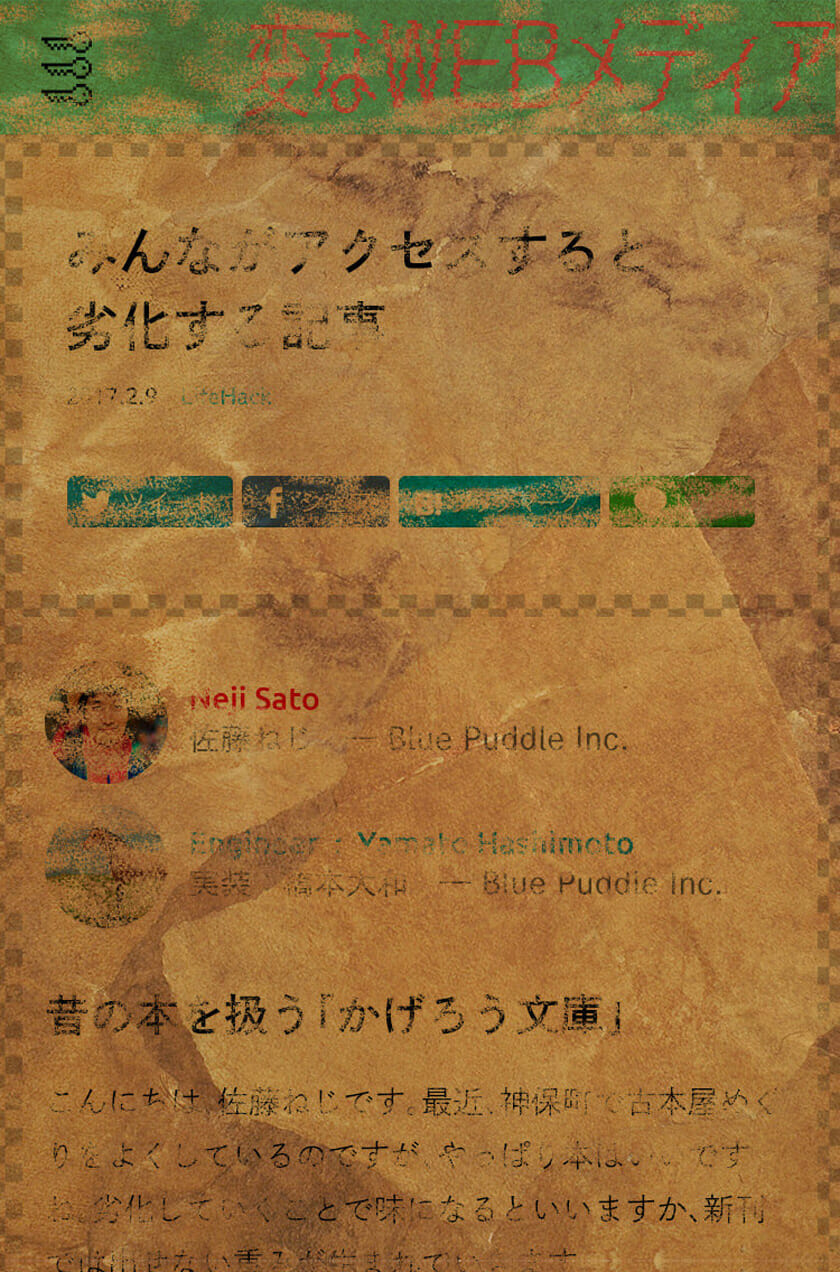

劣化するWEB

http://web-media.blue-puddle.com/degradation/

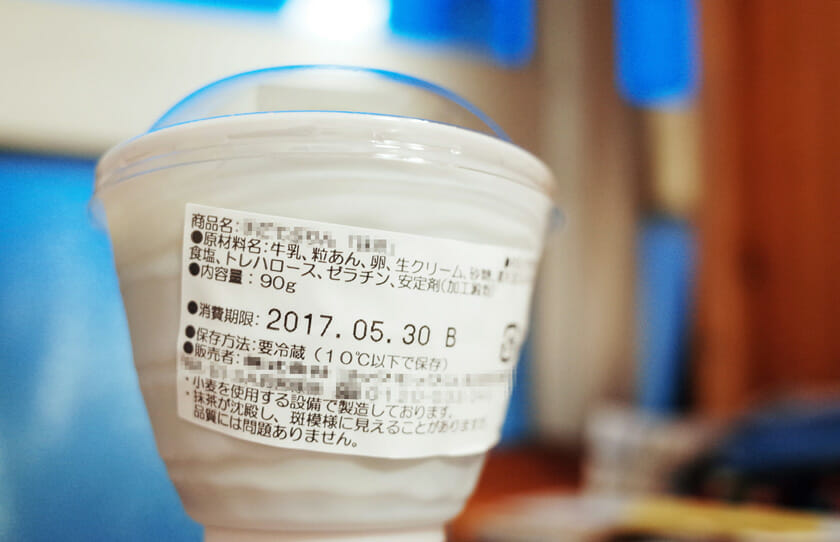

これは5年くらい経って、初めて完成するWEBサイトです。WEBサイトには、本のような劣化は起こりません。昔のWEBサイトを見て、古いUIに懐かしさを感じたりすることはありますが、そこには物理世界に存在していないため、黄ばんだり、文字がかすれたりすることはないのです。そこで、アクセス数と時間に応じて劣化していく記事を作りました。アクセスが増えると文字がかすれ、時間が経つと黄ばんでいきます。

このサイトを作成したとき(2017年2月)は、まだきれいな真っ白なWEBページでした。リリースから想定以上に人が来て、けっこうかすれてしまいましたが、まだまだ完成には時間がかかります。黄ばみは経過時間で決まるので、5年経たないと絶対に完成しません。

この作品をリリースしてみて、面白い反応がありました。

リリースして1日経ったときに「まだ劣化してないじゃん」「本当に劣化するの?」というコメントが散見されたことです。WEBコンテンツは、結果がすぐに出るのが当たり前なので、みんな全然我慢できない。すぐイライラしちゃうんですね。

劣化するWEBは、インターネットの賞味期限を示唆する試みとなりました。

10年20年後に観たときに意味が変わる動画

もう1つ事例紹介を。

もし仮に、原爆が落ちる前日の広島で、小さな子供のホームビデオが残っていたとしたら、僕らはその映像を「かわいいホームビデオ」として認識することはできません。次の日に原爆が落ちたんだよな……この子はどうなったんだろう……という悲しい気持ちになると思います。

僕らがコンテンツの良し悪を判断するとき、必ず時代や自分の状況というものが影響します。最初に見たときと、20年後に観たときで印象が全く変わることはあるのです。

そんな仮定から作った、動画コンテンツがこちらです。

2歳児が語る、日本の社会問題

https://blue-puddle.com/works/2age

これは2014年に2歳の息子を撮影した動画作品です。

息子に質問しているのは、TPPや原発、巨大地震、秘密保護法、不良債権など2014年のキーワードに関する質問。「Q5.秘密保護法案は大丈夫ですか?」などと、難しい質問を2歳児に投げかけ、それに対して息子が答えるという内容です。

この作品は、一見かわいいホームビデオのように見えます。まだうまくしゃべれないくらいの年齢で、支離滅裂な発言をしているのがとってもかわいらしい、Instagramに上げちゃうような映像です。実際に、リリースしてから「かわいい!」という評価を多くもらいました。

しかし、この作品は、子供たちが大人になったときに初めて完成します。

10年後20年後にこれを観たとき、僕らはどんな印象でこの映像を観るのでしょうか。できればそうならないことを願っていますが、全然笑えない映像になっている可能性も十分にあります。TPPも、トランプ大統領のTPP離脱宣言によって、2017年現在ではその意味が変わっていますし、集団的自衛権の問題は、まさにホットな話題ですね。20年後、本当にどうなっているのでしょうか…。

そういう未来のことを考えさせる映像作品という位置づけで制作しています。

賞味期限を短くしたり、長くしたりする

このように、コンテンツの賞味期限をいじることは、1つの発想法になります。

「賞味期限の短いものを、長く」

●2020年に始まって、2045年まで終わらない映画

●作者が死ぬまで連載が終わらない漫画

●4億コマ漫画

「賞味期限が長いものを、短く」

●5秒しか建たないビル

●1週間で壊す家

●1日だけ結婚

●目先のことだけ考えたインフラ計画書(皮肉コンテンツ)

発酵するかもしれない

そして「賞味期限が終わったもの=ゴミ」という思い込みも、壊してみましょう。

納豆がこの世界になかったとき「腐った大豆→ゴミ」として捨てられていたはずです。しかし、誰かがこの糸を引いた豆うまいぞ!と発見したのです。すごいポジティブシンキングですよね。

納豆のように、これまでにヒットしなかった無数のコンテンツも、まだ実は発酵段階にあるのかもしれません。

そう考えると、勇気が出ませんか。自分としては絶対面白いと思って作ったのに、全然受けなかったもの。それを失敗作として切り捨てるか、発酵の余地を残すかで、コンテンツに対する捉え方も変わります。

「発酵するかもしれない」

この勇気の言葉を武器に、賞味期限なんかに捉われず、自由な発想で考えてみてはいかがでしょうか!

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)