世代を超えて愛されるブランド、LAMY

1930年にドイツの古都ハイデルベルクで家族経営の独立企業として創立したLAMY。バウハウスの“Form follows function~機能美”という考え方に基づき、固定観念にとらわれない、書くことが楽しくなる筆記具をつくり続けてきました。デザイナーやクリエイター、デザインにこだわる多くの人々にも愛用されています。

ものづくりの環境にもこだわり、インクの調合から金型までほぼすべての工程はハイデルベルクの自社工場で一貫して行っています。1966年に発売された「LAMY 2000」シリーズによって、それまでの筆記具の概念を覆し、独自のスタイルを確立。そのクリエイティビティとクオリティから、世界中のさまざまなデザイン賞を受賞しています。

ジャスパー・モリソンがデザインした新製品「LAMY aion」

これまで、ゲルト・アルフレッド・ミュラーやリチャード・サッパー、ウルフギャング・ファビアン、深澤直人など多くのデザイナーが手がけてきたLAMY。2017年11月下旬に、新シリーズ「LAMY aion」が発売されました。

LAMY aion black(上から)万年筆、ローラーボール、ボールペン

LAMY aion olivesilver(上から)万年筆、ローラーボール、ボールペン

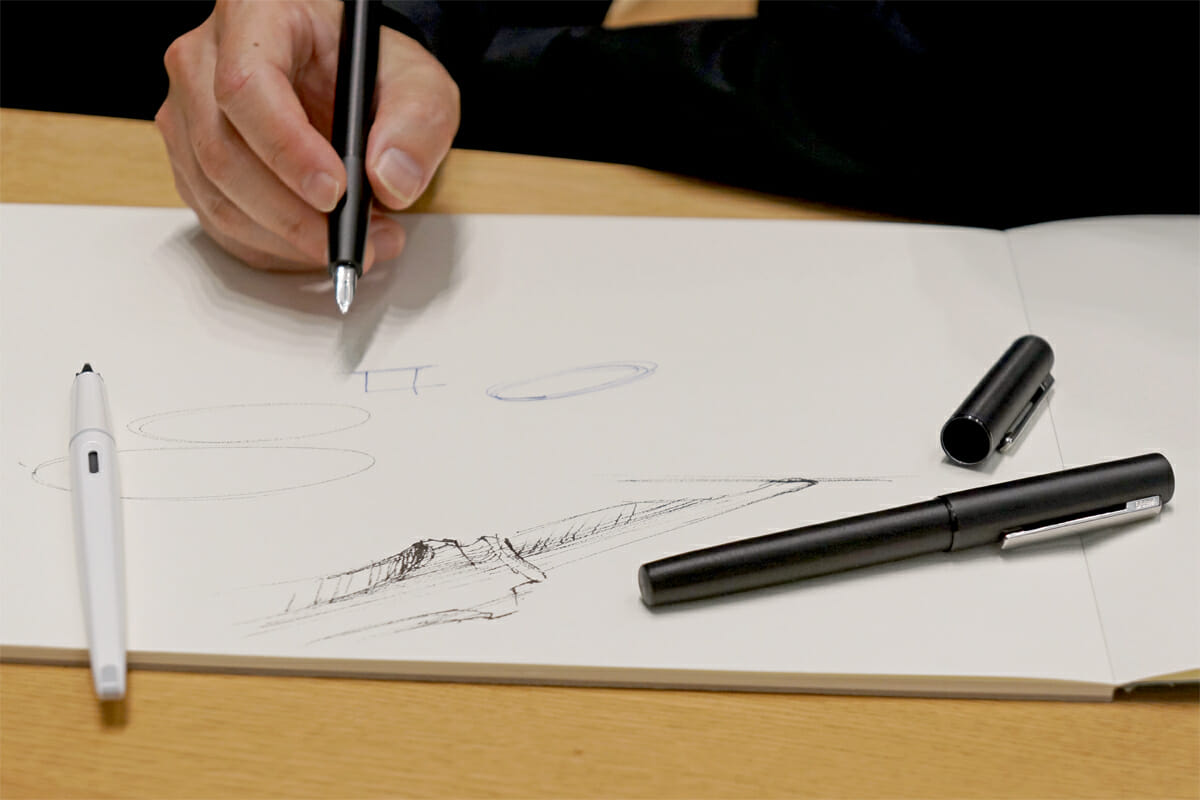

デザインを担当したのは、モダンデザインの巨匠、ジャスパ―・モリソン。ミニマルデザインと、ディテールに宿る先進性を具現化した最新モデルはシンプルの極みとも言えます。カラーはブラックとオリーブシルバーの2つ。種類は万年筆・ローラーボール・ボールペンの3つで展開。ボディやキャップは、アルマイト加工したアルミニウムが素材として使われています。シルクマットな手触りが機能美を体現。つなぎ目のないパーツは、高度な技術が必要とされる深絞り加工で実現しました。グリップ部分には、しっかりとした握りをサポートする加工を施しています。ミニマルなデザインながらも随所にこだわりのある仕上がりとなっています。

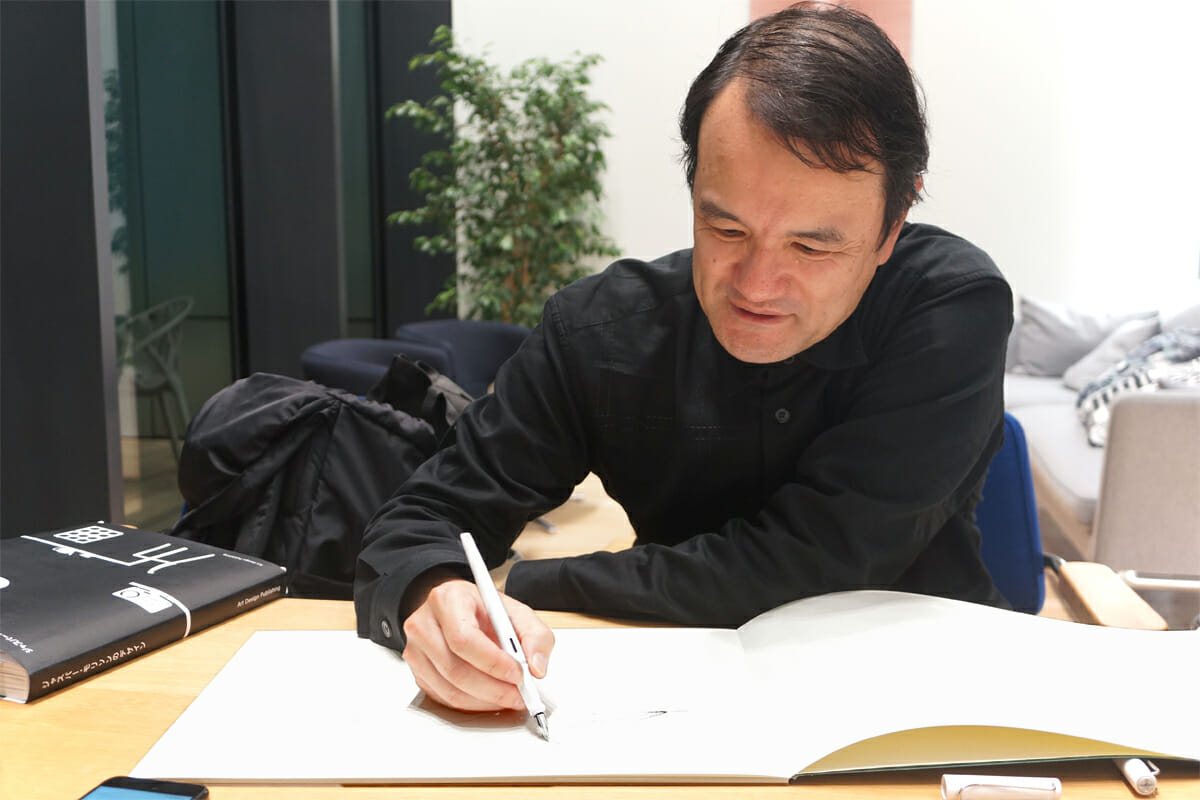

去る10月9日、LAMY aionの発売記念として、LAMY製品の愛用者でもあるデザインエンジニアの山中俊治さんを迎えたトークイベントが開催されました。その様子を一部レポートします。

日時:10月9日(月・祝)17:15~

会場:銀座・伊東屋 G.Itoya 10F HandShake lounge

イッセイミヤケの腕時計からWILLCOMの携帯電話、Suicaなど自動改札機の角度のデザインまで幅広い工業製品をデザインする一方、技術者としてロボティクスや通信技術に関わる山中俊治さん。東京大学では義足や感覚に訴えるロボットなど、人とものの新しい関係を研究しています。かねてからLAMY愛用者で、自身のSNSでもLAMYについて触れることがしばしば。今回のトークイベントでは、LAMYの代表的なペンを複数取り上げ、独自の視点からペンのデザインと、それを具現化するエンジニアリングについて読み解いていきました。

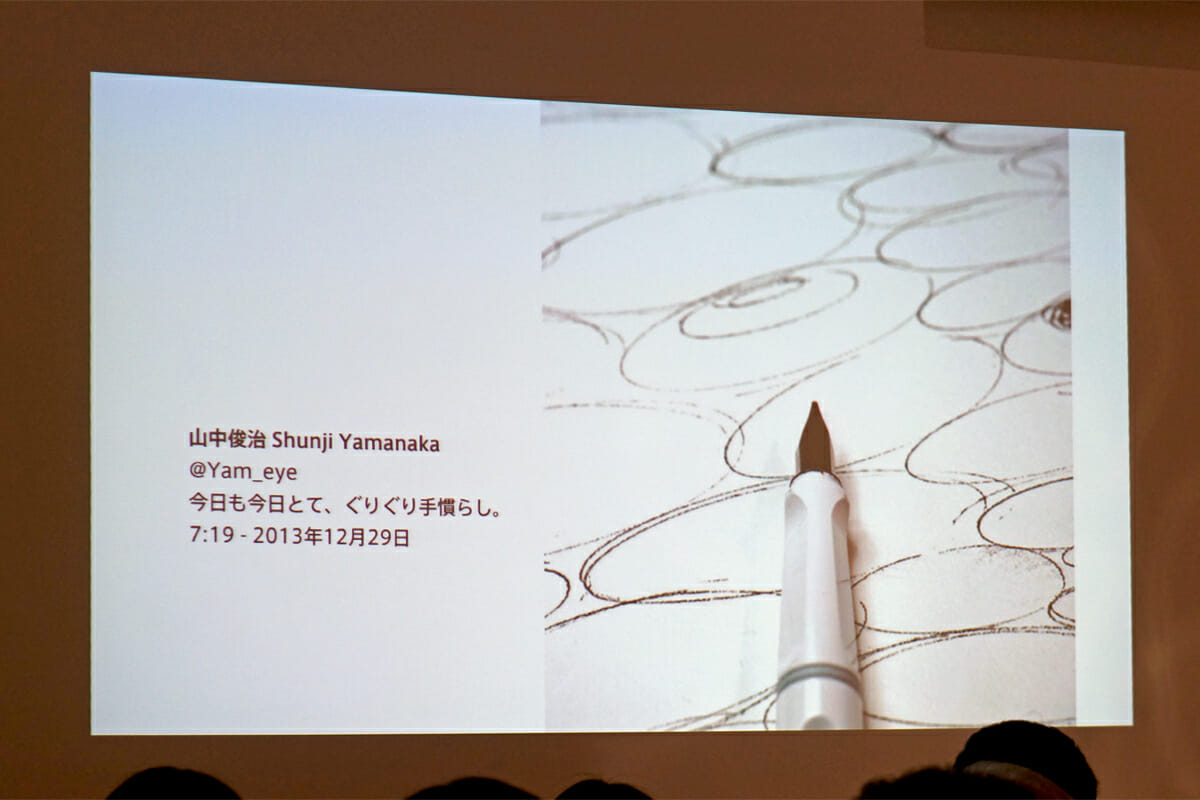

もともとはサインペンやボールペンでスケッチをしていた山中さん。2012年に「LAMY joy」と出会い、ここ5~6年はずっとLAMY製品でスケッチを描いているそうです。

山中さん自身のSNSに投稿されたもの

「普通のボールペンやサインペンとは違い、より繊細に紙との関係が生まれるのでそれが気に入っていて、かすれ具合やインクがたっぷり溜まることを楽しんでスケッチしています。小学生の頃、シャープペンやボールペンを潜水艇だったり宇宙船だったり、“乗り物”に見立てて遊んでいました。文房具を選ぶ基準もスピード感で選んでいたのですが、safariの“少しも速そうじゃないのに、かっこいい”という印象に衝撃を受けたんです。あらゆるパーツに無駄なく、すべてが目的のためにデザインされている。このペンをいろいろ調べてるうちに、機能美やプロダクトデザインってこういうことなんだろうと気が付きました」

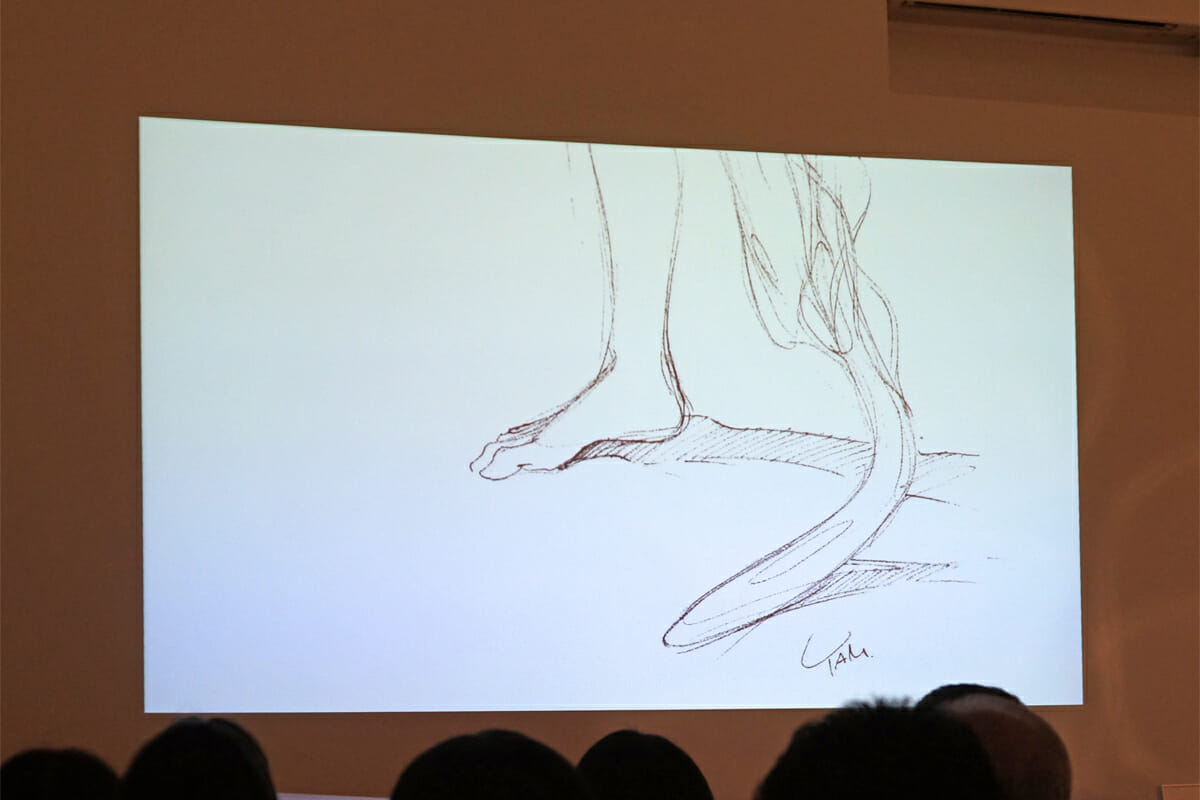

LAMY製品でスケッチしたもの

分解して構造を把握する

イベントでは山中さんが教鞭をとる、東京大学生産技術研究所の学生と行った、safariなどのLAMY製品をバラバラに分解した研究についても発表されました。スライドでは分解された製品のパーツも投影され、各パーツの役割についての見解が述べられました。

分解した「LAMY safari」の構造に関して話す山中さん

aionについての見解

LAMY 2000がつくったシンプルなものを、ジャスパー・モリソンなりにもう1回実現しようとしたものなんだなと思います。比べてみるとLAMY 2000に対するオマージュとして、aionが存在するんだなというのがわかるようなデザインですね。

aionのつくり方の動画が公開されていて、そこではロボットがドリルでスーッと撫でていくというシーンがあります。これはつくり方としては素直なつくり型で、高級なリップスティックのキャップのようなつくり方をしているんですね。深絞りで薄板をぎゅーっと押して筒状にして、そのままだと擦れや歪みが取れないので、切削加工を全体に施すというやり方ですね。最近だとAppleのMac Proのボディと似たようなつくり方だと思います。

デザインしたジャスパー・モリソンは、恐ろしく繊細なものをデザインするデザイナーです。普通の人は使ってみても気が付かないような無意識に訴えるデザインをする人です。ジャスパーとは親しくて何回も話ししたことがあるんですけど、すごく無口な人なので、構造やデザインについて「こういうことですか?」って聞いてもニヤッとするだけ。そういう人です(笑)。

万年筆は基本的にはヘアライン仕上げのものと、機械加工でつくられたアルミのボディがとても薄くできていてすごく軽いんですよね。ある種の軽さを失っていなくて、いかにもLAMY 2000を意識しながらデザインされたものなんだろうなと思います。彼なりのミニマルなマテリアルの使い方もあります。ただ、これは全然分解する糸口が掴めないんですよね(笑)。残念ながらどういう構造になっているか、バラバラにすることはできていませんが、よく見ると、クリップのところに刻みが3個入っています。たぶん加工上の秘密をグリップで隠しているんだろうなと僕は思っています。」

この洞察には、来場者のみならず関係者からも感嘆の声がもれていました。また、イベント終了後にも少しお話を聞くことができました。

-描くことと、文字を書くことの文具の関係性について

山中:万年筆ってスケッチに使うとやっぱりすごくインクが減るんですよね。一般的には万年筆のペン先はメンテナンスの必要はありませんが、耐久テスト並みによく使っていると少しフラットな部分ができてきてしまうので、サンドペーパーで削って1回丸をつくり直すっていうことを結構やっています。文字を書くための形と、画材としてのペンはきっとちょっと違うんですよね。

-思考とデザインには関係性があると思いますか?

山中:僕にとってスケッチは思考の道具で、自分の思考を1度紙に置いてみて確認するためのものですね。決断しなきゃいけないことを「こうしたらこうなる」と、絵にしてみると決断できたりするんです。すごく重要なことですが、その行為とペンのデザインがどう関わっているかと聞かれると、それはあまり関係ないかもしれない。その行為自体はボールペンやサインペン、黒板でもできていた気がするんですよね。むしろ丸みなどを描いている時のかすれ具合を手に入れることがけっこう重要かもしれないですね。万年筆に変えてからは、かすれや溜めが薄く描くっていうのを可能にしてくれていて、コピックなどを使わなくても1本で立体感が出せるようになりました。

-ご自身がLAMY製品をつくってみるとしたら、どういうことをしてみたいですか?

山中:たとえば深澤さんのアプローチは今までないLAMYにしようとしていて、ジャスパーのaionは正攻法にLAMY 2000と勝負している。これだけシンプルな先代がある中で、スーパーノーマルって言っている以上、よりシンプルにって大変だったろうなと思いますよね(笑)。造形言語的には、上に上がっていくにつれて丸みが増しているところとか、明らかにオマージュになっているところもありながら、アルミの最新の加工技術を使うことで、当時つくるのが本当に難しかったことを今ならこうできるじゃんっていうところで勝負しているところがおもしろいですよね。

新しいものをつくろうとした時に、新しい技術によって“加工の理想”をより強固にするということが存在しています。たぶん僕がデザインするにしてもそういうことを手掛かりにして、先端技術だからこそできる新しいシンプルさに挑戦するんだろうなと思います。

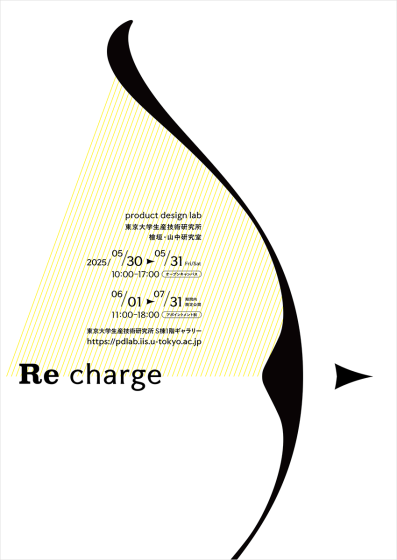

LAMY aion

http://www.lamy.jp/aion.html

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/common/logo.svg)

![つくる人と場をつなぐ求人サイト[デザインのお仕事]](https://www.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/themes/jdn/img/jobs/logo_jobs.svg)